スタジオで常時カメラに繋いであるMacProはIntel Macになった最初期のモデルですが、中古で購入したときからDVDドライブのトレーが不調で、手で押してやらないと閉じないことが度々あります。実用上あまり問題はないのでそのままにしていましたがこれについて先日WEBでこんな記事を見つけました。

スタジオで常時カメラに繋いであるMacProはIntel Macになった最初期のモデルですが、中古で購入したときからDVDドライブのトレーが不調で、手で押してやらないと閉じないことが度々あります。実用上あまり問題はないのでそのままにしていましたがこれについて先日WEBでこんな記事を見つけました。

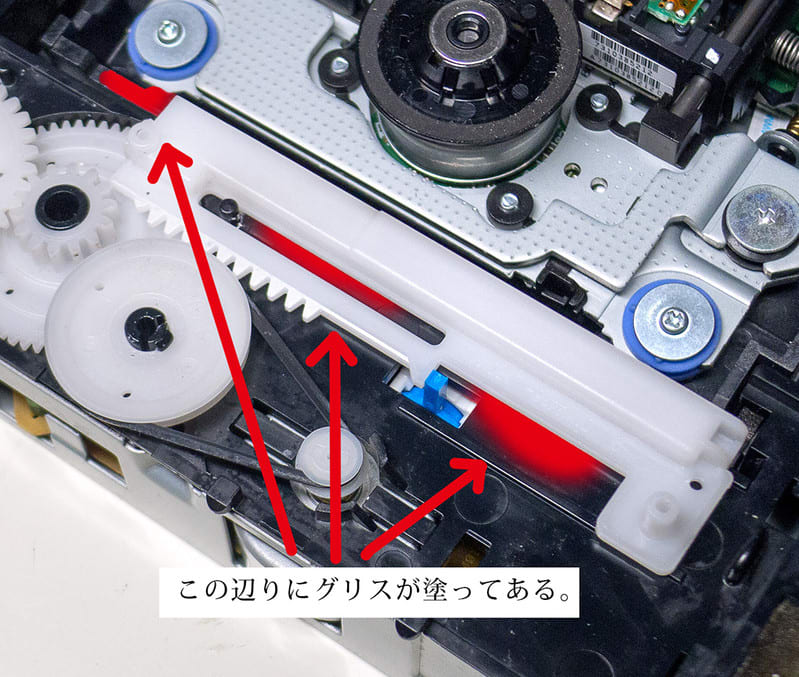

この記事を見習ってドライブを開けてみましたが、ルーペで観察してもギヤの細部には摩耗や欠損の痕跡はなく、この部品は最初からこの形状であるとしか思えませんでした。不調の原因は個体によって様々ですのでこの記事を否定する気は全くありませんが、私の場合、引っ込まなくなるのはトレーを出したままにした後が多いということから塗ってあるグリスの劣化が原因ではと思い、この鋸状の部品の周辺に付着している白いグリス(多分シリコングリス)をブレーキクリーナーで洗い流し、乾いた後、可動部分にシリコンスプレーの液を塗布してみました。

再組み立て後、スムースに作動するようになり、私のはどうやらこれが原因だったようです。