こんにちは。匠技術研究所の谷山です。

Microsoft VirtualServer 2005 R2にCentOS5の導入ができなかった(CDイメージからの起動に失敗する)ので、仮想ソフトの問題なのか、基本ソフト(CentOS5)のインストールソフトの問題なのか切り分けをしました。

MicrosoftのVirtualPCはWindowsのx64版に対応しておらず、現在の評価用PCのWindowsXP Pro x64にはインストールすることができません。代案としてAMD64対応のVirtualBox(innotek製品)を使ってみます。

VirtualBox(英語)

VirtualBoxはinnotek社が開発している仮想化ソフトウエアです。無償で評価版をダウンロードすることができます。クローズドソース版とオープンソース版があります。これはXenの開発と似ています。仮想以外の分野ではMySQLの開発モデルに似ています。

VirtualBoxはフルバーチャライゼーション方式の仮想化ソフトなので、基本ソフトの変更を必要としません。すなわち、MicrosoftのVirtualPCとほぼ同様の機能を提供します。

VirtualBoxの導入は極めて簡単です。インストールプログラムをダウンロードして実行するだけです。

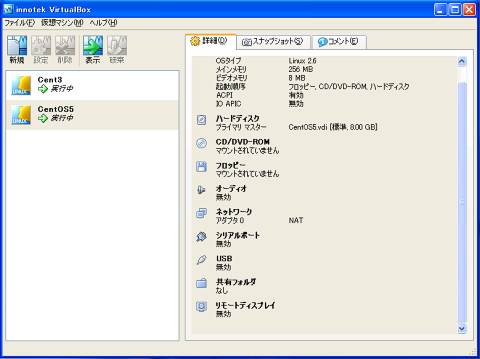

MicrosoftのVirtuaPCやVirtualServerを使ったことがあれば、仮想PCの作成と、基本ソフトの導入に必要な事項は同じです。予めダウンロードしておいた、CentOSのインストール用ISOイメージ(CDイメージ)を使って起動します。

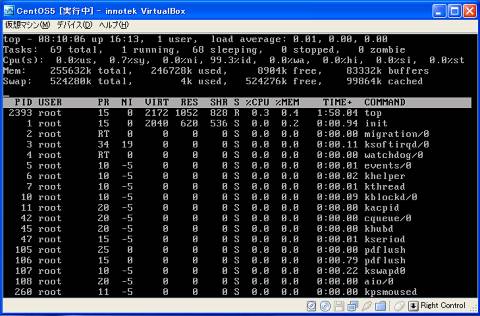

CentOS3.9もCentOS5.1も問題なくインストールできました。CentOS5.1はnetinstallを使ってのインストールです。ただ、CentOS5.1は起動後のtopでの表示ではほとんど無負荷ですが、Windows上のタスクマネージャからは常に30%前後の負荷が観測されています。これは、WindowsXP(32bit)とVirtualPCの組み合わせで起こった現象とそっくりです。Linux2.6カーネルから発生する現象だと推定しています。VirtualBoxが提供する、付加ソフトの導入やカーネルパラメーターの調整を進めてみます。

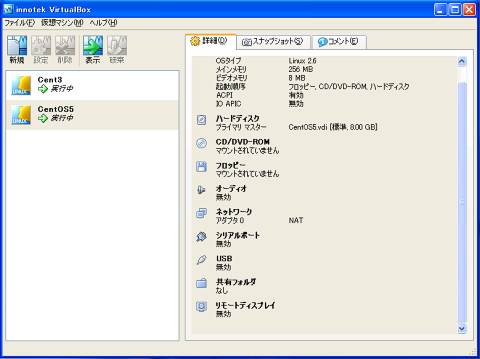

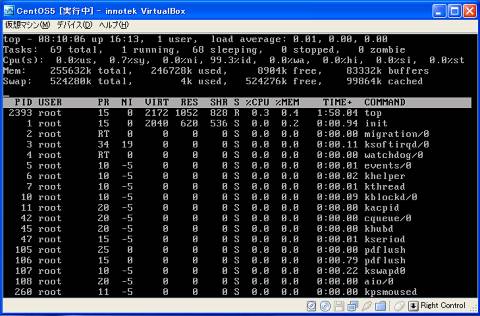

VirtualBox上のCentOS5

デフォルトのままです。topの数値は正常で、負荷の高いプロセスはありません。

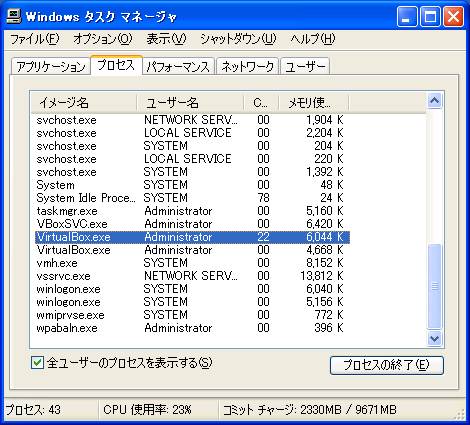

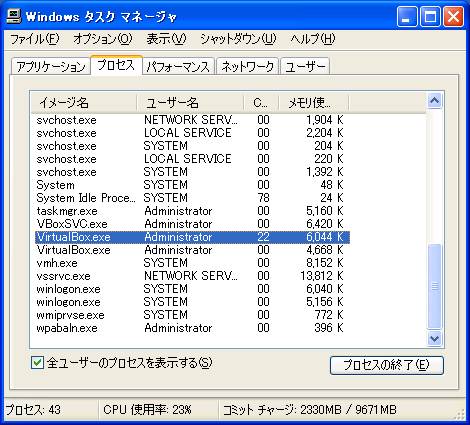

CentOS5のタスクマネージャ表示(ハイライト部分)

CentOS5のVirtualBoxの負荷が高いことがわかります。これは、32bit版のXPとMicrosoftのVirtualPC上で経験したことと相似です。

VirtualBox上のCentOS3

デフォルトのままです。topの数値は正常です。

Microsoft VirtualServer 2005 R2にCentOS5の導入ができなかった(CDイメージからの起動に失敗する)ので、仮想ソフトの問題なのか、基本ソフト(CentOS5)のインストールソフトの問題なのか切り分けをしました。

MicrosoftのVirtualPCはWindowsのx64版に対応しておらず、現在の評価用PCのWindowsXP Pro x64にはインストールすることができません。代案としてAMD64対応のVirtualBox(innotek製品)を使ってみます。

VirtualBox(英語)

VirtualBoxはinnotek社が開発している仮想化ソフトウエアです。無償で評価版をダウンロードすることができます。クローズドソース版とオープンソース版があります。これはXenの開発と似ています。仮想以外の分野ではMySQLの開発モデルに似ています。

VirtualBoxはフルバーチャライゼーション方式の仮想化ソフトなので、基本ソフトの変更を必要としません。すなわち、MicrosoftのVirtualPCとほぼ同様の機能を提供します。

VirtualBoxの導入は極めて簡単です。インストールプログラムをダウンロードして実行するだけです。

MicrosoftのVirtuaPCやVirtualServerを使ったことがあれば、仮想PCの作成と、基本ソフトの導入に必要な事項は同じです。予めダウンロードしておいた、CentOSのインストール用ISOイメージ(CDイメージ)を使って起動します。

CentOS3.9もCentOS5.1も問題なくインストールできました。CentOS5.1はnetinstallを使ってのインストールです。ただ、CentOS5.1は起動後のtopでの表示ではほとんど無負荷ですが、Windows上のタスクマネージャからは常に30%前後の負荷が観測されています。これは、WindowsXP(32bit)とVirtualPCの組み合わせで起こった現象とそっくりです。Linux2.6カーネルから発生する現象だと推定しています。VirtualBoxが提供する、付加ソフトの導入やカーネルパラメーターの調整を進めてみます。

VirtualBox上のCentOS5

デフォルトのままです。topの数値は正常で、負荷の高いプロセスはありません。

CentOS5のタスクマネージャ表示(ハイライト部分)

CentOS5のVirtualBoxの負荷が高いことがわかります。これは、32bit版のXPとMicrosoftのVirtualPC上で経験したことと相似です。

VirtualBox上のCentOS3

デフォルトのままです。topの数値は正常です。