自律システムには、状況を把握するためのセンサーが必要です。スマホの普及とIoT化の波でセンサーの半導体化が進み、様々なセンサーが入手しやすくなりました。

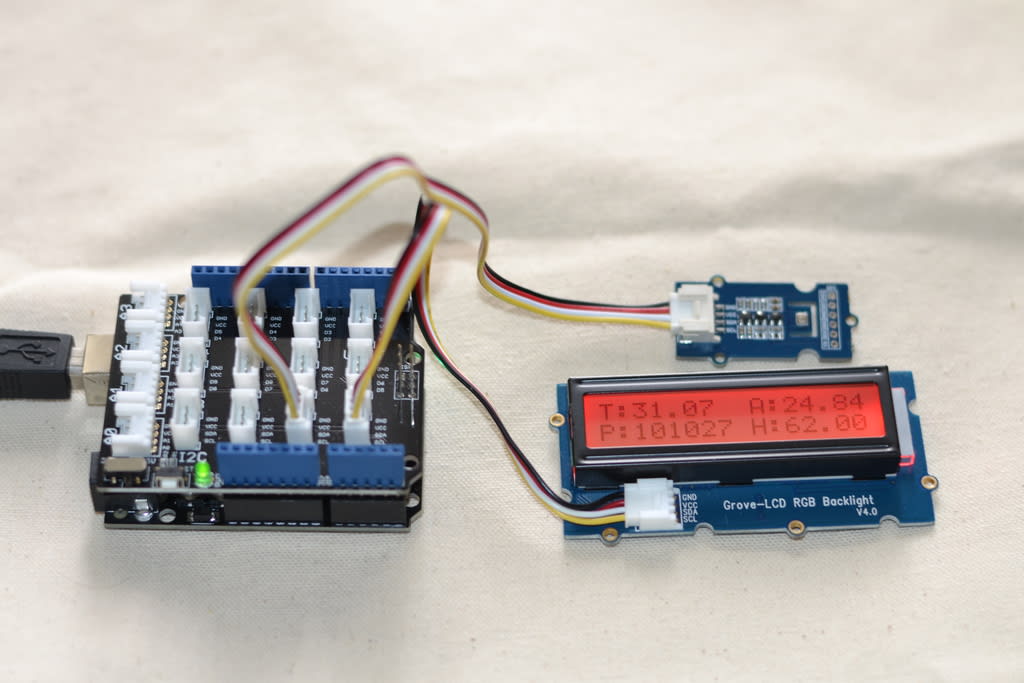

Arduinoはオープンなハードウエアで、基板上には小さなマイコンといろいろなデバイスと接続するための端子が付いています。

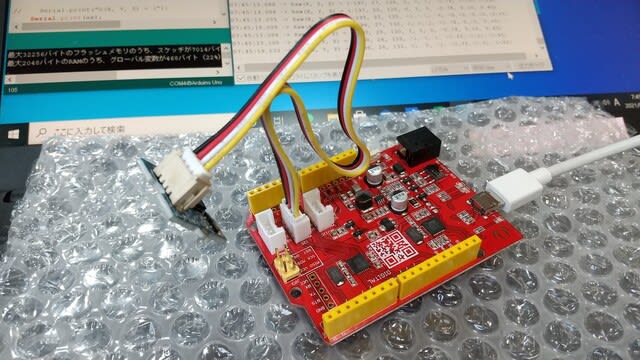

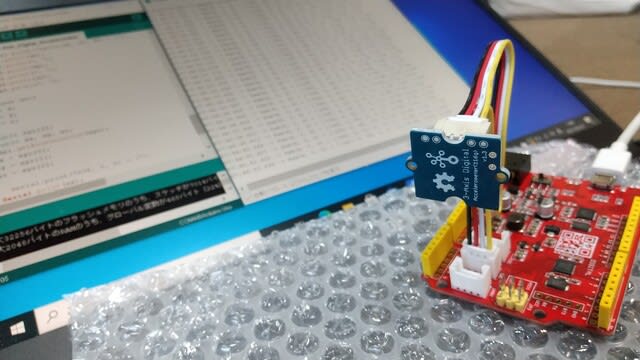

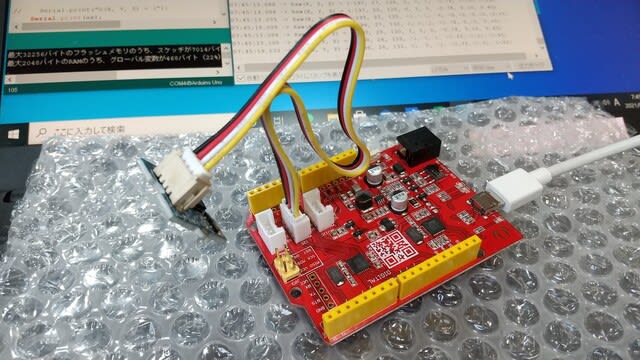

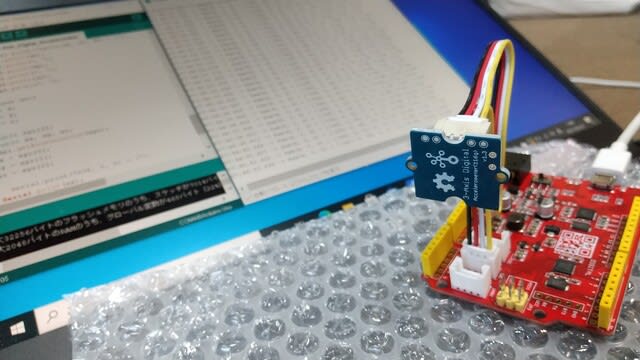

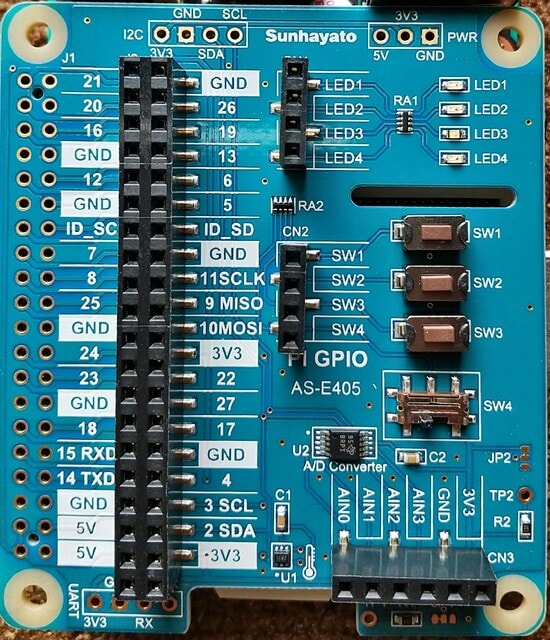

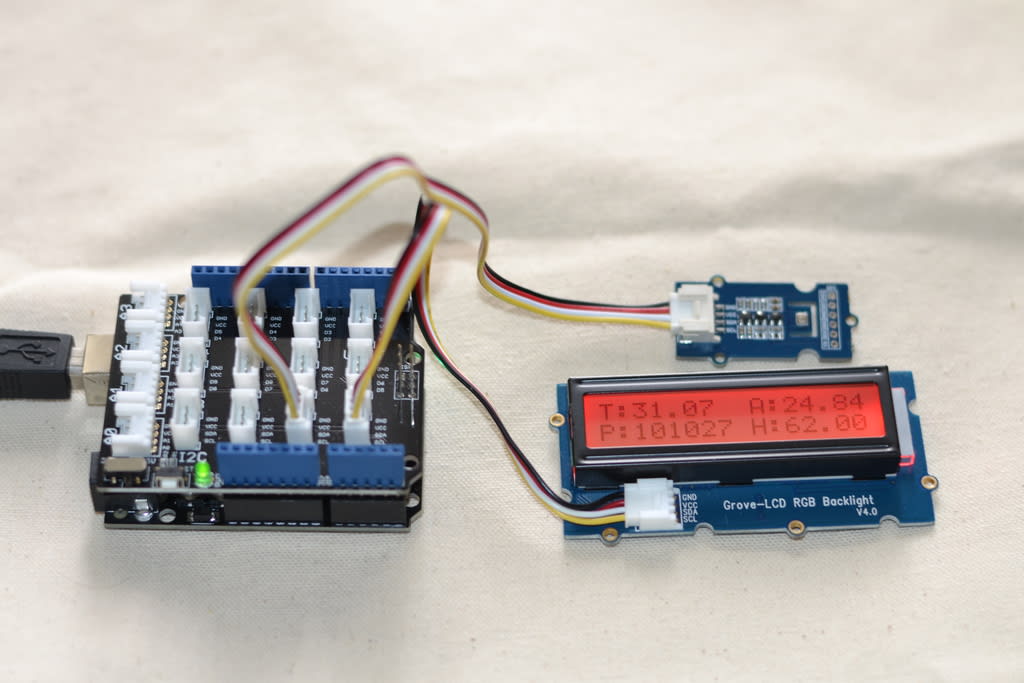

オリジナルな基盤設計を、目的に応じて改変した基盤の一つが以下のもので、直接Groveを接続できるのでとても便利。センサーはI2Cでつながっています。

令和の時代に寄せて

いつもアクセスありがとうございます。匠技術研究所の谷山 亮治です。

「令和」になり、私も気分一新。気持ちを切り替えて臨みます。

これからも「情報をつなぎ、人を結ぶ」ことに努めてまいります。

■AI、IoTと情報セキュリティ

今後はさらに、IoTに集中し、そのデータ分析にAIを活用します。その全体に一貫して必要なことは、情報セキュリティです。情報セキュリティは情報ネットワークとともに構築します。情報ネットワークはこれまで通り重要な基盤技術として、今後も積極的に取り組みます。

■無停止システムを目指し続けて

もともと無停止のシステムが当たり前の情報ネットワークの世界で、リアルタイムの監視制御系ソフト開発に取り組んできました。情報ネットワークもそうで、常に目指すものは「無停止」です。

その成果は、全国規模のコンビニエンスストアのネットワーク運用システムの開発、VPNネットワークサービスシステム、マーケティング情報収集分析システムなどにつながっています。加えて、弊社が選択したオープンソース基盤上で開発した業務系システムも長期間ほぼ無停止で稼働しています。

これからも様々なシステムの「無停止」を目指していきます。

■経験を活かしたお客様視点でのシステムづくり

このような、様々な経験に基づく様々なノウハウを、ベンダー視点ではなく、お客様視点で提供することで、お役に立てるよう努めてまいります。

「お客様と一緒にお客様のビジネスを育てる」ことが肝要だと考えています。お客様の視点での課題を解決するために、様々な技術を簡明に組み合わせ、長寿命システム開発に取り組みます。

■長寿命システム開発技術コンサルティングの提供

新しい切り口として、長寿命システム開発のコンサルティングを始めます。

今年から、頑強なシステム開発の経験がある方と、合流しました。その方のシステムは時代を超えて社会を支えています。「10年、20年当たり前」のシステム開発が「当たり前」です。

私は、1980年代後半からオープンソースの活用に取り組み始め、ネットワーク同様、様々な仕組みづくりにオープンソースを活用しています。

このような「実装経験に裏打ちされたノウハウ」を、皆様に活用いただけるよう、取り組みを始めます。

■IoT、AI、セキュリティ、ネットワークの技術研究と研修

これからも積極的にIoT、AI、情報セキュリティ、情報ネットワークの技術研究を行います。

ヤマハ通信機器を使った情報ネットワーク構築は、これからも最先端の無停止ネットワーク構築を目指します。加えて、構築、運用関連ソフトウエアの提供やマルチベンダ環境でのノウハウの提供を目指します。

皆様との接点として、ヤマハ通信機器での情報ネットワークとクラウドネットワークの技術研修を拡張し、IoT、AI、情報セキュリティと範囲を広げたコアな技術研修を行います。

以上、これまで同様、引き続きよろしくお願いします。

AIは間違って当然-それをどう生かすか

いつもアクセスありがとうございます。匠技術研究所の谷山 亮治です。

先般、コミュニティの勉強会でAIの過去と将来をお話ししました。丁度アマゾンの偽ブランド判定をAIが間違ったことが話題になっています。AIは、人と同じで間違いもします。それを前提に、より間違えない工夫、もし間違っても、間違いを正す工夫をすることが、まさに人の知恵です。それが肝要です。

AIは「作り方次第、使い方次第」、「使い方次第、作り方次第」両面です。近年のAIに関する報道は「AI=間違わない」という視線で書かれることを目にします。AIに取り組んでる人は、AIの導き出すどんな結果も「統計的にほぼこの程度正しい」と示していること知っています。この精度を如何に高めるかがAIを開発する側の仕事です。

「AIが間違うなら使えない」と人が思うのは自由です。そう思う人は「使わなければよい」。AIは「Autonomous System=自律システム」を実現するための手段。「はやぶさ2」は極めて高度な「自律システム」です。重要な判断をするための情報を集め、論理的に判断できることを基に、自分で自身を制御します。でもどの報道も「AI」と呼びません。

宇宙開発は産業を変革する技術を生み出します。それは「高度な自律性の確立」が当たり前の分野だからです。宇宙開発では、地球との通信の時間差が影響するほど遠いので、指令を待つ間に取り返しのつかない事態に陥らない仕組みが必要です。さらに、自身の判断で、取り返しのつかない事態に陥らない仕組みも必要になります。

はやぶさ2は人が「AI」を目指しているのではなく「Autonomous System」を目指していることを具体的に示しています。AIは「Autonomous Systemの構成要素として活用する」ことから役立ちます。

今のAIは「人の持つノウハウをコンピュータ化する」ことに長けています。それは「間違うコンピュータ」の始まりでもあります。人に求められていることは「それをどう生かすか」です。