90年代以前の貨物時刻表の古い奴、販路も限定されていたし、業務用はダイヤ改正されれば前のは即ゴミ箱行きだろうし、趣味で購入された方は恐らく少ないだろうから仕方ないんだろうけど、ヤフオクとかに出品されても競って結構な値段になるんだよな。78~84年位のとか、1冊3万とか5万とかで出している業者は流石に見向きもされず回転寿司になっていますが… 90年代終盤位から主要線区のダイヤが添付される頃になると、多分趣味購入の方が多くなったであろうことは想像できますが。

復刻版も、旅客の時刻表はかなり出ていますが、貨物は一般販売されたのは、知る限りでは43-10だけなので(もちろん買いましたが)、国鉄末期のも復刻して欲しいですよね。

最近こんな本が出ていたので紹介。

昭和の時代からの貨車ファンには今更何でしょうが、国鉄が消滅してから36年も経ち、当時の鉄道貨物の事情を知らない人も多くなってきたでしょうから、それをおさらいするのに好適な一冊じゃないでしょうか。直接は取り上げられてはありませんが、JRになってから20年間、国鉄を引きずるような存在だった新専貨をより深く知るためにも、その背景は知っておいても良いかと思います。

本書では同じ鉄道を利用した物流サービスと言う事で、鉄道荷物輸送にも触れられています。これ読みながら、JR旅客会社で類似サービスが復活してきたり、北海道新幹線の並行在来線問題を鑑みると、貨物会社の役割も見直すべき時期に来ているのかな、というか、旅客会社がついでに貨物を運んでもよいなら、貨物会社がついでに旅客営業をしても良いのでは、と思ってしまいます。

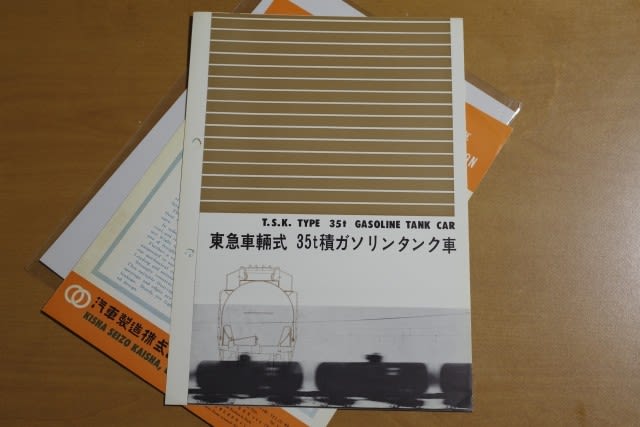

少し前の某イベントで、こんなものを見付けてきました。東急車輛の35t積ガソリンタンク車? タキ9900の事じゃないよね? 表紙のブレた写真は何故かタサ700の米タンみたいだし…

その正体は...何か10系みたいだけど、側梁がありますね。タキ1500のタンク体が太い変型車(大協石油所有のタキ15116-15120だったかな? 確か三菱製)にも似ていますが、良く見ると台車の上の部分のタンク体が平底になっています。このタイプは、かつてRMの吉岡氏の連載でチラリと触れていた記憶がありますが、その正体とはこれだったのか。ともあれ、実際には製作には至らなかったと思われますが、まあまあ詳しい図面も付いているので、模型化してみるのも面白いかも知れません。

タキ9750形(10系)に比べ重心が低く走行安定性が良いこと、タキ9900形(99系)に比べ保守性や安全性に優れていることを謳っていますが、一部平底型のタンク体の製作が手間が掛かり、コスト的に不利だったことが敗因だった様です。結局その後にメーカー各社で設計を標準化する方針になった(その成果が35系タンク車)のも不運であったのでしょう。

少し前にSNSで話題になっていた日石のタンク車のダルマさん、場所を特定したので、休み中に確認に行くことに。この様な案件は鮮度が命と、数日後に痛いほど思い知らされることになったのですが…

サイズや形態的に、恐らく戦後製のタム500だと推定されます。

以前の福島の足付きタム500と違い、銀色で塗り潰されたりはしていなかったのですが、思っていたより状態が悪く、標記類の読み取りは出来ませんでした。たとえ塗り潰しでも、きちんと保守管理されているものの方が標記類の透かし読みが出来る可能性は高い様です。

タンク車からこの蝙蝠マークが姿を消してから30年近く経ちます。更にCI変更後のサンライズマークも消えてから20年位は経つのでしょうか。琺瑯の社名、社章板の傷み具合が、ここに鎮座してからの歳月を物語ります。

昭和の終わり位までは、根岸の日石にもタキ2100や3000に交じり、辛うじてタム500が残っており、大型ボギー車主体のオイルトレインにたまにポツンとタムが挟まっていたのを思い出します。当時の車齢的に、ヨンサントオは2段リンク化されて切り抜けたと思いますが、残念ながら廃車時期の特定に繋がる手掛かりは見つけられませんでした。

(2020年8月11日)

何だか年数回しか更新しない半休眠ブログですが、年末年始位は。

今年は最後の国内炭の鉄道輸送が消滅し、そして来春には扇町ー三ヶ尻のホキ10000による輸入炭輸送が終了、既に石炭とは直接的な縁が切れているけど、三井化学大牟田も、三菱ケミカル黒崎の硝酸事業終息に伴い無くなるかも、と言う事で、いよいよ永く鉄道と共に歩んできた石炭の時代も先が見えてきたと実感した一年でした。

しかし三井化学、未だに具体的な情報が出てこないけど、真実はどうなのでしょうか?同事業所のウレタン事業が存続する限りは、大きな技術的革新、例えば濃硝酸を使用しない芳香族ニトロ化法、あるいはニトロ化合物を経由しない芳香族アミンの合成法でも開発されない限り硝酸が必要なはずだから、他から調達することになるはずですが。そこで、現在国内で硝酸プラントが稼働中なのは、日産化学(富山)、住友化学(新居浜)、宇部興産(宇部港)、旭化成(延岡)、だったかな? この中で住友以外は過去に実績があり、日産化学なら既にほかの需要家向けには鉄道コンテナを利用、旭化成は既存スジがそのまま利用可能、さて…まあ、3月一杯で無くなると仮定して行動するつもりですが...

今月末で北の最後の運炭鉄道が消えると思ったら、今度は何やら、北海道新幹線の高速化のため、青函トンネルを新幹線専用化して、貨物を海上輸送に転換する案が再浮上しているみたいですね。一日10往復ほどの新幹線の所要時間を十数分縮めるために(そこまでしても飛行機より速くなる訳では無い。東北、北海道新幹線全てをリニアにしても無理。)、1日25往復の貨物列車に4-5時間の所要時間増大を強いることは果たして合理的判断なのでしょうか。まあ一つの「検討事案」に終わるとは思いますが...

貨物会社サイドから見た海上輸送化のメリットと言うと、危険品の通過制限が緩和される程度でしょうね。新専貨が消滅した今となっては、北海道曹達や苫小牧ケミカルのタンク車がまた本州で見れる、とはなりませんけど。