昨日は、江南市教育委員会生涯学習課主催 平成24年度教養講座 文化財めぐり 朝日遺跡 へ同行しました。

朝日遺跡は、清須市から名古屋市西区にまたがる、東海地方最大の環濠集落遺跡です。

広さは、推定80万平方メートルといわれています。

愛知県清洲貝殻山貝塚資料館・展示室で行われている、国重要文化財指定記念展「朝日遺跡、よみがえる弥生の技」を訪問しました。

愛知県教育委員会 生涯学習課 文化財保護室の原田幹先生が説明してくださいました。

愛知県清洲貝殻山貝塚資料館は、国指定史跡「貝殻山貝塚」地内に昭和50年4月に開館しました。

その一部を主観を交えて紹介します。

朝日遺跡の特徴は、環濠、柵列、逆茂木、乱杭などで、集落を二重、三重に囲む強固な防御施設を備えていることです。

西から進出した弥生人集団の、東の最前線だったのではないかと想像できます。

その相手は? 縄文系の人たちか? ロマンですね。

貝塚の層の厚さから、縄文時代末期から弥生時代を中心に、人口も多いときには1000人を超えていたと考えられます。

強固な防御施設は、弥生時代中期の初頭~後半に造られました。

弥生時代は平和な時代というイメージを覆されます。

2つ目の特徴は、円窓付土器の大半が朝日遺跡から出土していることです。

穴が空いた穿孔土器は、底部や側面に多く見られます。

大口町仁所野遺跡方形周溝墓でも、底部穿孔土器が見つかっています。

多くは焼く前に空けてあり,後から空けたものもあります。初めからお祭り用としてつくられたのでしょう。

時代は縄文後期から弥生前期で、朝日遺跡よりも古いものです。

なぜ穴か?

私は、古代の人は、食器にはその人の魂が移っていると恐れたのではないかと考えています。

死者が出ると、その人の食器を割る風習は、全国各地に残っています。

嫁に行く娘の食器を割る風習もあります。

共通するのは、「帰ってくるな」というもの。

だから、その人の食器に穴をあけて、使えなくしたのでしょう。

時代と共に形だけが残り、形骸化し、穴も大きくなりました。

この円窓付土器は、墓域で発見されていることからもわかります。

死者の魂を鎮める祭祀で使われたのでしょう。

食器に魂を感じる風習は、今でも、その人専用の茶碗や箸(属人器)を使っていることにも表れています。

ほぼ、日本だけの風習です。

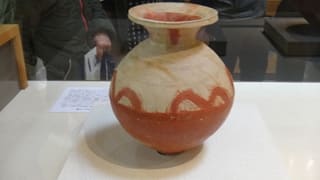

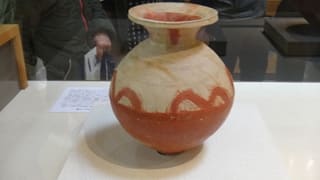

3つ目はパレス・スタイル土器です。

弥生時代後期の尾張地方を代表する赤い土器です。

ギリシャのクレタ島クノッソス宮殿跡から出土した「宮廷式土器」になぞらえて、パレス・スタイルと呼ばれています。

赤い秘密は、赤色顔料に、主に鉄を主成分とするベンガラが使われていることです。

その他、ものづくりの技術の高さを示すものがたくさん出土しています。

私が最も気に入ったのがこれ。

「弭(ゆはず)」です。弓の両端の、弦の輪をかける部分です。

鹿の角を使って、装飾されています。

ガラス小玉の首飾りです。副葬品です。

まだまだ、ヒスイ製の勾玉の工房があったとか、興味深いことが多々あります。

あまり紹介すると、見に行かずに済んでしまいますので、あとはぜひ自分の目で確かめてください。

朝日遺跡は、清須市から名古屋市西区にまたがる、東海地方最大の環濠集落遺跡です。

広さは、推定80万平方メートルといわれています。

愛知県清洲貝殻山貝塚資料館・展示室で行われている、国重要文化財指定記念展「朝日遺跡、よみがえる弥生の技」を訪問しました。

愛知県教育委員会 生涯学習課 文化財保護室の原田幹先生が説明してくださいました。

愛知県清洲貝殻山貝塚資料館は、国指定史跡「貝殻山貝塚」地内に昭和50年4月に開館しました。

その一部を主観を交えて紹介します。

朝日遺跡の特徴は、環濠、柵列、逆茂木、乱杭などで、集落を二重、三重に囲む強固な防御施設を備えていることです。

西から進出した弥生人集団の、東の最前線だったのではないかと想像できます。

その相手は? 縄文系の人たちか? ロマンですね。

貝塚の層の厚さから、縄文時代末期から弥生時代を中心に、人口も多いときには1000人を超えていたと考えられます。

強固な防御施設は、弥生時代中期の初頭~後半に造られました。

弥生時代は平和な時代というイメージを覆されます。

2つ目の特徴は、円窓付土器の大半が朝日遺跡から出土していることです。

穴が空いた穿孔土器は、底部や側面に多く見られます。

大口町仁所野遺跡方形周溝墓でも、底部穿孔土器が見つかっています。

多くは焼く前に空けてあり,後から空けたものもあります。初めからお祭り用としてつくられたのでしょう。

時代は縄文後期から弥生前期で、朝日遺跡よりも古いものです。

なぜ穴か?

私は、古代の人は、食器にはその人の魂が移っていると恐れたのではないかと考えています。

死者が出ると、その人の食器を割る風習は、全国各地に残っています。

嫁に行く娘の食器を割る風習もあります。

共通するのは、「帰ってくるな」というもの。

だから、その人の食器に穴をあけて、使えなくしたのでしょう。

時代と共に形だけが残り、形骸化し、穴も大きくなりました。

この円窓付土器は、墓域で発見されていることからもわかります。

死者の魂を鎮める祭祀で使われたのでしょう。

食器に魂を感じる風習は、今でも、その人専用の茶碗や箸(属人器)を使っていることにも表れています。

ほぼ、日本だけの風習です。

3つ目はパレス・スタイル土器です。

弥生時代後期の尾張地方を代表する赤い土器です。

ギリシャのクレタ島クノッソス宮殿跡から出土した「宮廷式土器」になぞらえて、パレス・スタイルと呼ばれています。

赤い秘密は、赤色顔料に、主に鉄を主成分とするベンガラが使われていることです。

その他、ものづくりの技術の高さを示すものがたくさん出土しています。

私が最も気に入ったのがこれ。

「弭(ゆはず)」です。弓の両端の、弦の輪をかける部分です。

鹿の角を使って、装飾されています。

ガラス小玉の首飾りです。副葬品です。

まだまだ、ヒスイ製の勾玉の工房があったとか、興味深いことが多々あります。

あまり紹介すると、見に行かずに済んでしまいますので、あとはぜひ自分の目で確かめてください。