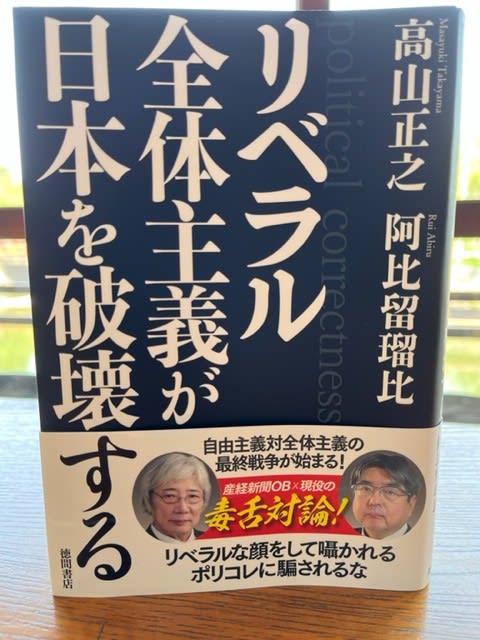

以下は3/31に出版された下記の本からである。

本書は、日本国民のみならず世界中の人達が必読。

まえがき

「国際社会は、力が支配する世界なんだよ」

ロシアによるウクライナ侵略が始まった頃に、たまたま雑談していた安倍晋三元首相が述懐した言葉である。

ロシアのプーチン大統領と二十数回にわたり会談し、その思考パターンを熟知した安倍氏は、何度もそう実感する場面があったのだろう。

同様の言葉を、首相在任中の安倍氏からも聞いた記憶がある。

力の信奉者はロシアだけではない。

日本の周囲を見渡せば、中国も北朝鮮も力だけを信じ、軍備拡張に励んでいる。

事大主義かつ夜郎自大の国であり、国際法も条約も、国と国との約束も軽視する韓国もまた、力だけが頼りだと考えているはずである。

少し寂しい話ではあるが、世界は道徳観や美意識で動いてはいない。

世界中で国益と国益とがぶつかり合い、食うか食われるかでしのぎを削っている。

普段は国際ルールを守っている紳士のふりをしていても、いざとなれば平気な顔でそれを破り捨てる。

いかに綺麗ごとで表面を取り繕っても、一皮むけば厳しい生存競争を勝ち拔くための野蛮な本性が姿を現す。

それが国際社会の現実だろう。

ところが日本では、危機が迫っても偽善者による欺瞞的言動が幅を利かしている。

例えば安倍氏が今回、抑止力強化のために米国の核兵器を日本が共同運用する「核共有(ニュークリア・シェアリング)」の議論の必要性を問うただけで、立憲民主党や共産党などの野党や、マスコミから非難の大合唱が始まった。

1994年に米国、ロシア、英国が署名したブダペスト覚書で、核兵器を放棄する代わりに領土保全などの安全保障が約束されていたウクライナが、まさに核兵器を持たないゆえにたやすく侵略を許してしまった現実を、目の当たりにしてもそうなのである。

反対に共産党の志位和夫委員長は、こんな逆立ちしたロジックで憲法九条擁護論を展開した。

「仮にプーチン氏のようなリーダーが選ばれても、他国への侵略ができないようにするための条項が、憲法9条なのです」

現にロシアがウクライナを侵略しているのに、侵略の主体はあくまで日本だと言い張っている。

自身のイデオロギーや信仰を出発点にしてすべてに当てはめようとするから、現実と全く乖離した奇怪な論理が出来上がる。

ロシアや中国が九条を取り入れ、それを墨守するというのであれば、志位氏の意見も成り立つだろう。

だが、そんなことがありえないのは子供にだってわかる。

ことほど左様に日本の左派と自称リベラル派たちは、世界をあるがままに見ることができず、極度に歪んだレンズを通してまるで違った現実を眺めている。

問題なのは、彼らがその自分のねじ曲がった世界観を他者に押しつけることを好み、あるいは使命と感じていることである。

そして国会、法曹界、マスコミなど各界をその異論を許さない統一した見解で染めようと試み続けている。

不思議なことに彼らは、口では多様性の確保をうたい、寛容の大切さを主張する。

耳に聞こえがよく、正面から反対はしにくい飾った言葉で、他者を何となくそうかと納得させて、取り込んでいく。

だがその実、彼らは多様性の名を借りて価値観の統一を図っており、異なる意見は許容しない不寛容さを特徴としている。

これらの手法は「自由な、自由主義的な」という意味の本来のリベラルとは全く方向性が逆であるため、区別するために私は「和式リベラル」と呼んでいる。

そして和式リベラルの人たちは現在、アナキストたちと手を取り合い、日本のよき伝統、文化、価値観の破壊を目指している。

それはロシア、中国といった全体主義国家と奇妙な親和性が高く結びつき、日本社会を侵食し続けている。

矛盾した概念であるリベラルと全体主義が結合し、「リベラル全体主義」が誕生したのである。

それは憲法や教育を始め、夫婦別姓など家族の問題、LGBTなど性の問題、社会的弱者などを巧みに取り込み、確実に日本をおかしな方向へ進ませようとしている。

いまここで、彼らの暴走を止めなければ取り返しのつかないことになる。

このたび、そうした問題意識に基づきつつ、産経新聞の大先輩であるジャーナリストの高山正之さんと対談させていただいた。

高山さんと対談本を出すのは2019年刊行の『マスメディアの罪と罰』(ワニブックス)以来2巻目だが、相変わらず高山さんの博覧強記と独自の視点には舌を巻き、勉強させてもらった。

話した内容は多岐にわたるが、時に真剣に、時に笑い声を出しながらの楽しい対談となった。

この本が、読者諸兄にとっても、楽しく有意義なものとなれば幸いである。

令和4年3月 阿比留瑠比