2019年4月30日

我が子たちへの海外に於ける日本語英語教育は、35年も昔のことですから、社会の状況も変わり、そんなに興味の湧かない話であるかも知れません。

幼児、小学校低学年向けの、英語教育教材も、ひらがなカタカナ漢字、さらには計算習得の教材は、現在では数多くあって、どれを選べばいいのか選択にとまどうほどでしょう。

わたしの場合は、ポルトガルにいたわたしの場合は、それらが手に入らなかったので手元にあるもので間に合わせ、後は「自分がアレンジして作成する」のみです。

British Schoolは当時はまだ5歳児のPrep(5歳児の小学校準備クラス)しかありませんでしたので、息子が4歳になると、当時はポルトにただ一校あった私立のイギリス・キンダーガーデンに一年間午前中のみ通わせました。

今とは交通の便が違います。朝のラッシュ時は恐ろしいもの!

今だと自動車道路を走らせて20分ほどで行ける海の近くのその幼稚園でしが、当時はそれがありません。朝、交通停滞がひどい街中を走るわけですから、車でゆうに1時間はかかったのでした^^;

その頃のわたしは車の運転ができなかったので、朝の送りは夫の仕事です。帰りはというと、運良く斜め向かいに住んでいた、夫と同じ病院で働くFalcão=ファルカォン夫妻が一人息子をBritish SchoolのPrep(5歳児クラス)に入れており、終わる時間が同じなので、1年間ずっとこの迎えをしてくれました。

こういうこと、つまり、「ついでだから」を、ポルトガルの人は嫌がらずによくしてくれます。

息子を送り出した後は、午前中時間ができました。

夫の母、ふたりの年取ったおばさん、それに我ら3人家族が同居していた当時の家は、週に2度、広くもない家にお手伝いさんが来て掃除をして行きます。夫の母を始め同居のおばさんたちも一緒に掃除で動き回りますから、小さな家はいつもピッカピカ!

わたしの役目はと言うと、どうやらあまり手を出さないほうがいいらしい(笑)というわけで、 さよう、時間だけはたっぷりあったのでした。

息子がいないその午前中たっぷりの時間を使って、わたしは教材作りに励みました。それがまた、楽しいのです。

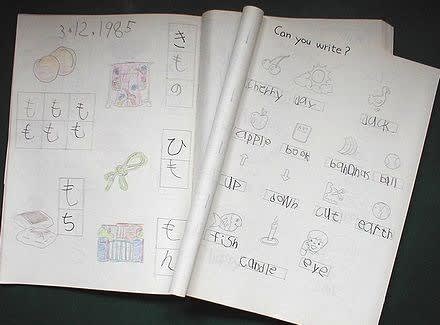

ご覧あれ、この写真(笑)!

1ページ1ページ、鉛筆の手描きですぞ(笑)

で、中身はこれ、この通りw

何冊もある35年前のノートの一部。車庫から引っ張り出して来ましたw

オリジナルの学習ノートに子供がそのまま書き入れると、一回使って終わりです。

日本から取寄せるのもなかなか大変でしたし、コピーするにもコピー代が当時はべらぼうに高かった時代、とてもそんなことはできません。

入手したオリジナルの絵を写し、マスを書き、クレヨンで色付けします。このようにして、日本語も英語もオリジナルの絵を見て物の名前を覚え、ひらがなで書き込めるように、毎日2ページほどを、手描きで写しました。

読みは3歳で、先日紹介した英語の真っ赤な文字から入って、4歳にはこんな風に日本語の生活に密着する言葉の、「見ながら書きながら覚える」を導入。これをたゆみなく続け、5歳では、足し算を始めました。

覚えてもらうのにかける時間は「ゆ~~~っくりと」

そして、決してイライラなどして怒らないこと。

何度も何度も同じことを繰り返し手描きし、子供と一緒に必ず机に向かって座り、時間は長くてせいぜい15分!

褒めますと喜びますから、「もっとしたい!」と言い出します。

でも、ここがコツ!「今日の分はこれで終わりよ。また明日^^」

夫が仕事から帰宅しますと、今日はこんな文字を覚えた、とわたしたちの話は盛り上がります。こうして少しずつ夫の日本語の域を子供は超えて行くのでありました^^

世の中、便利になりグローバル化して、海外にいながらにして日本のテレビを見ることができ、欲しいものもたいていは日本から取寄せがきく現在、こんなことに自分の時間をつぶすなど、ちょっと考えられないかもしれませんね。

子育てから開放されてもっと自分の時間が持ちたい、自分の好きなことがしたい、という母親の話はよく耳にします。わたしも、これやってみたいあれやってみたい、こんな勉強したい、できれば大学にも行きたい、と語れる夢や希望はたくさんありましたし、今もあります。

しかし、あの頃のわたしは、子供の手描き教材作りに自分の幸せを感じていたのでした。

我が子たちへの海外に於ける日本語英語教育は、35年も昔のことですから、社会の状況も変わり、そんなに興味の湧かない話であるかも知れません。

幼児、小学校低学年向けの、英語教育教材も、ひらがなカタカナ漢字、さらには計算習得の教材は、現在では数多くあって、どれを選べばいいのか選択にとまどうほどでしょう。

わたしの場合は、ポルトガルにいたわたしの場合は、それらが手に入らなかったので手元にあるもので間に合わせ、後は「自分がアレンジして作成する」のみです。

British Schoolは当時はまだ5歳児のPrep(5歳児の小学校準備クラス)しかありませんでしたので、息子が4歳になると、当時はポルトにただ一校あった私立のイギリス・キンダーガーデンに一年間午前中のみ通わせました。

今とは交通の便が違います。朝のラッシュ時は恐ろしいもの!

今だと自動車道路を走らせて20分ほどで行ける海の近くのその幼稚園でしが、当時はそれがありません。朝、交通停滞がひどい街中を走るわけですから、車でゆうに1時間はかかったのでした^^;

その頃のわたしは車の運転ができなかったので、朝の送りは夫の仕事です。帰りはというと、運良く斜め向かいに住んでいた、夫と同じ病院で働くFalcão=ファルカォン夫妻が一人息子をBritish SchoolのPrep(5歳児クラス)に入れており、終わる時間が同じなので、1年間ずっとこの迎えをしてくれました。

こういうこと、つまり、「ついでだから」を、ポルトガルの人は嫌がらずによくしてくれます。

息子を送り出した後は、午前中時間ができました。

夫の母、ふたりの年取ったおばさん、それに我ら3人家族が同居していた当時の家は、週に2度、広くもない家にお手伝いさんが来て掃除をして行きます。夫の母を始め同居のおばさんたちも一緒に掃除で動き回りますから、小さな家はいつもピッカピカ!

わたしの役目はと言うと、どうやらあまり手を出さないほうがいいらしい(笑)というわけで、 さよう、時間だけはたっぷりあったのでした。

息子がいないその午前中たっぷりの時間を使って、わたしは教材作りに励みました。それがまた、楽しいのです。

ご覧あれ、この写真(笑)!

1ページ1ページ、鉛筆の手描きですぞ(笑)

で、中身はこれ、この通りw

何冊もある35年前のノートの一部。車庫から引っ張り出して来ましたw

オリジナルの学習ノートに子供がそのまま書き入れると、一回使って終わりです。

日本から取寄せるのもなかなか大変でしたし、コピーするにもコピー代が当時はべらぼうに高かった時代、とてもそんなことはできません。

入手したオリジナルの絵を写し、マスを書き、クレヨンで色付けします。このようにして、日本語も英語もオリジナルの絵を見て物の名前を覚え、ひらがなで書き込めるように、毎日2ページほどを、手描きで写しました。

読みは3歳で、先日紹介した英語の真っ赤な文字から入って、4歳にはこんな風に日本語の生活に密着する言葉の、「見ながら書きながら覚える」を導入。これをたゆみなく続け、5歳では、足し算を始めました。

覚えてもらうのにかける時間は「ゆ~~~っくりと」

そして、決してイライラなどして怒らないこと。

何度も何度も同じことを繰り返し手描きし、子供と一緒に必ず机に向かって座り、時間は長くてせいぜい15分!

褒めますと喜びますから、「もっとしたい!」と言い出します。

でも、ここがコツ!「今日の分はこれで終わりよ。また明日^^」

夫が仕事から帰宅しますと、今日はこんな文字を覚えた、とわたしたちの話は盛り上がります。こうして少しずつ夫の日本語の域を子供は超えて行くのでありました^^

世の中、便利になりグローバル化して、海外にいながらにして日本のテレビを見ることができ、欲しいものもたいていは日本から取寄せがきく現在、こんなことに自分の時間をつぶすなど、ちょっと考えられないかもしれませんね。

子育てから開放されてもっと自分の時間が持ちたい、自分の好きなことがしたい、という母親の話はよく耳にします。わたしも、これやってみたいあれやってみたい、こんな勉強したい、できれば大学にも行きたい、と語れる夢や希望はたくさんありましたし、今もあります。

しかし、あの頃のわたしは、子供の手描き教材作りに自分の幸せを感じていたのでした。