2018年12月2日

子供たちが小中学生だった頃の帰国はほぼ3年ごとで、国への想いも一入(「ヒトシオ」と読むのだよ、モイケル娘よ。笑)だっものだ。

「あれもあったらいいな、これも欲しいな」と、3年分の想いがあるので、帰国していざポルトに帰って来る段になると、滞在中に買い集めた物の荷造りで毎回四苦八苦していた。

二人の子供たちの分も合わせて、飛行機に送り込む手荷物は、エコノミクラスで60キロなのだが、とてもそんなものでは収まらなかったのがわたしたちである。

子供たちの日本語教育に必携の参考書やドリル類から、自分が読みたい本、文房具(鉛筆、消しゴム、クレヨンなどの筆記用具は日本製が俄然良質なのであった)、和食器類に及び、日用品に於いては当時はポルトガルであまり見かけなかったプラスティック容器、果ては洗濯バサミまで持ち込んで、夫や夫の家族は苦笑したものだ。

時が移り、ポルトガルがヨーロッパ共同体の一国となりネットの普及等で今では色々便利になり、値段に余り細かくこだわらない限り、大概の物は手に入るようになった。世界的な日本食ブームで醤油、ダシの素、酒等も近頃はポルトで手に入る。

それで、家族から「船便代に10万もお金をかけるなんて、中身とあまり変わらないじゃないの」と呆れられていたわたしだが、近年はそうやって船便荷物を日本から送ることもなくなった。

色々考えると、持ってきた和食器も、どうもいまいち、洋風の食卓には合わない気がするし、第一、食材が違うので、和食器に盛り付ける少量多種のおかずが食卓にたくさん乗ることはなく、せいぜい、ほうれん草のおひたし、白野菜の酢味噌和え、豆腐の揚げ浸しくらいである。和食器は専らわたしが手に持って眺めるだけのことが多くなった。

わたしは時々依頼されると日本文化展を開いたりする。なに、自分が長年少しずつ持ち込んで来た日

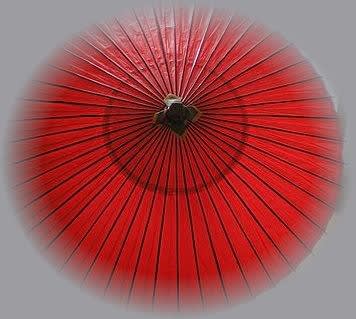

本の小物をベッドの下の箱に仕舞い込んだままではもったいないと、素人がお披露目をするだけのことなのだ。日本から持って来た物の中でも、わたしが思い切って持ってきたのが、これです!↓

唐傘、番傘と呼ばば呼べ(笑)、買った当の本人は「野点傘(のだて傘)のつもりなのである。

これを探し回るには3週間の滞在では無理!野だて傘もどきをネットで探すのも大変だったのだが、やっと見つけ、当がモイケル娘に事前に買って置いてもらったのだ。

危うかったのは、包んだ紙が丁度よかったのか、当時息子と娘が同居していたアパートに着いてみると、モイケル娘の猫たちが早速に爪とぎにしていたこと!「ひゃ~~!」と、猫立ち入り禁止の息子の部屋に移したので助かった。息子の部屋は音楽作曲のpc機器が色々おいてあるので猫が入っては何かと危険なのである。

野点傘(妻折=つまおれ、とも言う)は柄がずっと長いのだが、値段が安くて7、8万から16、7万円、お茶を点てる(たてる)わけでもないわたしが、ほいほいと買うものではない。 が、わたしはず~っと長い間、これが欲しかったのだ。「赤は日本の色」だとすら思っている。日の丸だってそうだ^^

そして、野点傘の何に惹かれたかというと、赤色もさることながら、広げた傘の中、上部のこれです!

安物の傘ですら、かがり糸のこの美しさには目を奪われます。

これを二本、ダンボール紙でぐるぐる巻きにして持ってきたのですが、日本人はよく手荷物を開けられて足止めを食いがちなポルトの空港、「O que isto?(それは一体なに?)」と、きっと呼び止められるだろうと思っていたら案の定(笑)

「日本の紙の傘です。展示会に使います。」と答えると、中を開けて見ることなく、す~っと通ることができた。その時だけはこの荷をほどいて開き、見せてあげたかったくらいだったが。

こんな伝統的な日本の美も日本に居たら気づかなかったかもしれないと、小さなこの発見に大人気なく得意げになったものである。

子供たちが小中学生だった頃の帰国はほぼ3年ごとで、国への想いも一入(「ヒトシオ」と読むのだよ、モイケル娘よ。笑)だっものだ。

「あれもあったらいいな、これも欲しいな」と、3年分の想いがあるので、帰国していざポルトに帰って来る段になると、滞在中に買い集めた物の荷造りで毎回四苦八苦していた。

二人の子供たちの分も合わせて、飛行機に送り込む手荷物は、エコノミクラスで60キロなのだが、とてもそんなものでは収まらなかったのがわたしたちである。

子供たちの日本語教育に必携の参考書やドリル類から、自分が読みたい本、文房具(鉛筆、消しゴム、クレヨンなどの筆記用具は日本製が俄然良質なのであった)、和食器類に及び、日用品に於いては当時はポルトガルであまり見かけなかったプラスティック容器、果ては洗濯バサミまで持ち込んで、夫や夫の家族は苦笑したものだ。

時が移り、ポルトガルがヨーロッパ共同体の一国となりネットの普及等で今では色々便利になり、値段に余り細かくこだわらない限り、大概の物は手に入るようになった。世界的な日本食ブームで醤油、ダシの素、酒等も近頃はポルトで手に入る。

それで、家族から「船便代に10万もお金をかけるなんて、中身とあまり変わらないじゃないの」と呆れられていたわたしだが、近年はそうやって船便荷物を日本から送ることもなくなった。

色々考えると、持ってきた和食器も、どうもいまいち、洋風の食卓には合わない気がするし、第一、食材が違うので、和食器に盛り付ける少量多種のおかずが食卓にたくさん乗ることはなく、せいぜい、ほうれん草のおひたし、白野菜の酢味噌和え、豆腐の揚げ浸しくらいである。和食器は専らわたしが手に持って眺めるだけのことが多くなった。

わたしは時々依頼されると日本文化展を開いたりする。なに、自分が長年少しずつ持ち込んで来た日

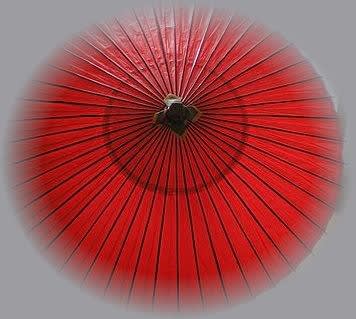

本の小物をベッドの下の箱に仕舞い込んだままではもったいないと、素人がお披露目をするだけのことなのだ。日本から持って来た物の中でも、わたしが思い切って持ってきたのが、これです!↓

唐傘、番傘と呼ばば呼べ(笑)、買った当の本人は「野点傘(のだて傘)のつもりなのである。

これを探し回るには3週間の滞在では無理!野だて傘もどきをネットで探すのも大変だったのだが、やっと見つけ、当がモイケル娘に事前に買って置いてもらったのだ。

危うかったのは、包んだ紙が丁度よかったのか、当時息子と娘が同居していたアパートに着いてみると、モイケル娘の猫たちが早速に爪とぎにしていたこと!「ひゃ~~!」と、猫立ち入り禁止の息子の部屋に移したので助かった。息子の部屋は音楽作曲のpc機器が色々おいてあるので猫が入っては何かと危険なのである。

野点傘(妻折=つまおれ、とも言う)は柄がずっと長いのだが、値段が安くて7、8万から16、7万円、お茶を点てる(たてる)わけでもないわたしが、ほいほいと買うものではない。 が、わたしはず~っと長い間、これが欲しかったのだ。「赤は日本の色」だとすら思っている。日の丸だってそうだ^^

そして、野点傘の何に惹かれたかというと、赤色もさることながら、広げた傘の中、上部のこれです!

安物の傘ですら、かがり糸のこの美しさには目を奪われます。

これを二本、ダンボール紙でぐるぐる巻きにして持ってきたのですが、日本人はよく手荷物を開けられて足止めを食いがちなポルトの空港、「O que isto?(それは一体なに?)」と、きっと呼び止められるだろうと思っていたら案の定(笑)

「日本の紙の傘です。展示会に使います。」と答えると、中を開けて見ることなく、す~っと通ることができた。その時だけはこの荷をほどいて開き、見せてあげたかったくらいだったが。

こんな伝統的な日本の美も日本に居たら気づかなかったかもしれないと、小さなこの発見に大人気なく得意げになったものである。