2018年2月12日

アサヒを語るとき、この人なくして語れません。

塩さん。梅新アサヒビアハウス黄金時代の店長でした。

小柄で腰が低く接客がうまかった。笑うと目がなくなるような細い垂れ目でした。ホールを動き回っていても目立たないのですが、これがああいう客商売ではいいのでしょう。ホールのどこかに塩さんの姿を見ると、わたしはなぜかホッとしたもので、アサヒビアハウスの空気に見事に溶け込んだ人でした。

先輩歌姫の宝木嬢から、一緒に歌わないかと誘われる前は、若い身空で毎日のように一人ででもビアハウスに出入りしていたわたしを塩さんは何と見ていたでしょう。女だてらに、一丁前に常連客が占領する立ち席にいるわたしに、しょっちゅうこっそりビールを持って来てくれましたっけ。もう時効だから白状してもよかろうと思い。

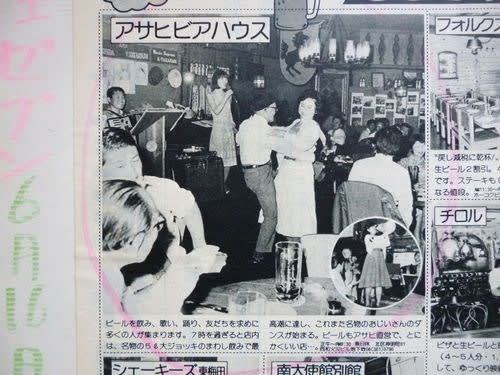

アサヒビアハウス梅田は、当時何度か雑誌やTVの取材を受けました。上は1977年「週間朝日2-4号」から。写真上部はシェイキーズ、そして下がビアハウス名物の5リットルジョッキ回し飲みです。前で手をたたいているのが塩さん。そして、アコーディオンのヨシさん、ドイツ民族衣装を着ているのが先輩歌姫「宝木嬢」、その横のピンクのドレスがわたし。

です。

アサヒの歌姫バイトでアメリカ移住資金を作っているわたしに「ユーコ、今日はあそこへ行こう。」と、9時半の閉店後にお初天神を通った向こう側にあるお蕎麦屋「夕霧そば」へよく食べに連れて行ってくれました。

いまでもこの老舗が同じ場所に存在することを確認しました。創業60年の「瓢店」です。 ここの蕎麦は本当においしいのです。最後に出てくる蕎麦つゆがまたうまかった。6時頃にオフィスを出てバイト先に直行ですから毎晩夕食抜きです。そのおいしい夕霧そばを食べながら塩さんを目の前に語るは、熱きアメリカ移住の夢。いつも黙って頷きながら目を細めて聞いてくれました。

さて、最初のエピソードでも触れましたように、アサヒでは演歌はご法度です。それでも例外はいたのでして、その一人が店長の塩さんだったのです。客入りが少ないとき、そして歌う常連もあまりいないときに、アコーディオンのヨシさんが「めんない千鳥」のイントロで塩さんを呼びます。

すると嬉しそうにツツーッとホールのテーブルの間を縫いステージへ向かって行く。ご本人は演歌ご法度を知っているわけですから、歌うのを楽しみにしているもののなかなか出番がないのです。

後年、オフィスもビアハウスも後にして、わたしは渡米したのですが、のっぴきならぬ事情で渡米半年後、ツーソンはアリゾナ大ESLコースを終えるや否や、日本に引き返し、しばらくの間アサヒでカムバックしたときには、塩さんはもうそこにおらず。それから再会まで26年の月日が流れていました。

「アサヒビアハウス」とネット検索したのがきっかけで、とある掲示板にたどり着き、かつてのアサヒの常連仲間の一人から塩さんへと連絡がつき、長い年月を経て塩さんから手紙が届いたときは、嬉しくて、次の帰国が待ち遠しかったものです。

以下、後日談。

2004年10月14日

塩さんとはこのエピソードを書いた後、かつてのビアハウスこと、内装がすっかり変わってしまい昔の面影を失った「アサヒスーパードライ梅田」で、26年ぶりの再会を果たしました。

店長が偶然、昔、ホールの主任をしていた人で、これも嬉しい再会でした。

80歳を超えて尚趣味の油絵を描き続けてらっしゃる。写真を見ると、んまぁ!ビアハウス時代とうって変わり、長髪を後ろで結わえたアーティストではありませんか。この夜は、かつての常連さんたちがアサヒに集まってくれ、懐かしい懐かしい一時をみなで乾杯し、再会を喜びました。

後列右端に塩さん、その隣が我がオフィス時代の上司(グッド・チーフ・バッドチーフに出てくるグッドチーフ)、板倉さん、赤いチロル帽を被るわたし、その後ろは宝木嬢の恋人マック、更に後ろが、アサヒ名物男の一人、杉ヤン。

わたしの左に前中氏、これまたアサヒ名物男のコジマ氏。前列真ん中がアコーディオン

のヨシさん、その左隣が我が先輩歌姫だった宝木嬢。

↑昔からの常連さん、前中氏。彼のハッピーな雰囲気は美味しいビールを飲んで歌って語らいあうこのアサヒなればこそ!

もう一度、こうしてみなさんと会えるだろうか、そんな思いで大阪を後にしたのでした。

更なる後日談:

この26年ぶりの再会の1年後に、塩さんは83歳で永眠しました。

2005年年10月12日(水曜日)の日記

人生は嬉しいこと悲しいこと、日々その繰り返しです。今回の放送(電話でのNHKラジオ出演)、大したことではないけれど、聴いていただきたい人がおりました。

「あのころ、ビア・ハウス」のエピソードで登場する、我が友「塩さん」です。それを聴かずに83歳の一生を閉じられました。この方なしには、アサヒ・ビアハウスは語れないと言っていいほど、わたしが誘われてバイトで歌い始めた頃は、梅新アサヒは、最高潮の黄金時代でした。

人前で初めて歌い、慣れなくて何度へんちくりんな失敗をしでかしたことか。そのたびに「気にせんでええのや。そこがまた素人っぽくてあんたのええとこやねん」と、渡米するまで力付けてくれたものです。

昨年帰国したとき、あの頃の仲間たちが集まってくれ、その塩さんとの連絡もとれ、26年ぶりで再開しました。以後、ポルトガルへ戻って来てからも、時々電話をかけたり、あちらからかけて来たり。

「今年はもう帰ってけぇへんの?」と、塩さんが言う。

「塩さん、今年は無理よ。もいける娘が日本の大学に入ったからね。

色々物入りです。去年に続けては帰られへんのよ。そのかわり、来年はなんとか

頑張って行きます。だから、塩さんもがんばってください」

塩さんとの会話はこの電話が最後になりました。

ラジオ番組出演の放送日程の連絡をしようと思っていた矢先に、塩さんの奥様から国際電話で知らせが入ったのです。あちこち誤字があるビアハウスにまつわるエッセイ集ではありますが、その中に登場してくる常連さんもみな塩さんの時代からの人たちで、アサヒ・ビア・ハウスは塩さんとわたしの共有の思い出です。

しばらく前に、そのエッセイとあの頃の写真のページをプリント・アウトし、一冊のファイルにして送っていました。奥様の話だと、とても喜んで何度も何度も読み返して往時を懐かしみ家人にも読めと回していたとのこと。

報せを聞いてわたしはしばらく呆然としてしまいました。ビアハウスのあの独特な楽しい雰囲気を、わたしたち歌姫やアコーディオン弾きのヨシさん、そして常連仲間とともに、毎日当時のアサヒビアハウスを盛り上げた人です。

でも、と考えました。きっと塩さんは惜しんで涙を流されるよりも、「アイン・プローズト!」と、乾杯で送られることを喜ぶでしょう。わたしは悲しまないことにしました。

めんないちどりの塩さん、Ein Prosit!人生、 お疲れさまでした。

アサヒを語るとき、この人なくして語れません。

塩さん。梅新アサヒビアハウス黄金時代の店長でした。

小柄で腰が低く接客がうまかった。笑うと目がなくなるような細い垂れ目でした。ホールを動き回っていても目立たないのですが、これがああいう客商売ではいいのでしょう。ホールのどこかに塩さんの姿を見ると、わたしはなぜかホッとしたもので、アサヒビアハウスの空気に見事に溶け込んだ人でした。

先輩歌姫の宝木嬢から、一緒に歌わないかと誘われる前は、若い身空で毎日のように一人ででもビアハウスに出入りしていたわたしを塩さんは何と見ていたでしょう。女だてらに、一丁前に常連客が占領する立ち席にいるわたしに、しょっちゅうこっそりビールを持って来てくれましたっけ。もう時効だから白状してもよかろうと思い。

アサヒビアハウス梅田は、当時何度か雑誌やTVの取材を受けました。上は1977年「週間朝日2-4号」から。写真上部はシェイキーズ、そして下がビアハウス名物の5リットルジョッキ回し飲みです。前で手をたたいているのが塩さん。そして、アコーディオンのヨシさん、ドイツ民族衣装を着ているのが先輩歌姫「宝木嬢」、その横のピンクのドレスがわたし。

です。

アサヒの歌姫バイトでアメリカ移住資金を作っているわたしに「ユーコ、今日はあそこへ行こう。」と、9時半の閉店後にお初天神を通った向こう側にあるお蕎麦屋「夕霧そば」へよく食べに連れて行ってくれました。

いまでもこの老舗が同じ場所に存在することを確認しました。創業60年の「瓢店」です。 ここの蕎麦は本当においしいのです。最後に出てくる蕎麦つゆがまたうまかった。6時頃にオフィスを出てバイト先に直行ですから毎晩夕食抜きです。そのおいしい夕霧そばを食べながら塩さんを目の前に語るは、熱きアメリカ移住の夢。いつも黙って頷きながら目を細めて聞いてくれました。

さて、最初のエピソードでも触れましたように、アサヒでは演歌はご法度です。それでも例外はいたのでして、その一人が店長の塩さんだったのです。客入りが少ないとき、そして歌う常連もあまりいないときに、アコーディオンのヨシさんが「めんない千鳥」のイントロで塩さんを呼びます。

すると嬉しそうにツツーッとホールのテーブルの間を縫いステージへ向かって行く。ご本人は演歌ご法度を知っているわけですから、歌うのを楽しみにしているもののなかなか出番がないのです。

後年、オフィスもビアハウスも後にして、わたしは渡米したのですが、のっぴきならぬ事情で渡米半年後、ツーソンはアリゾナ大ESLコースを終えるや否や、日本に引き返し、しばらくの間アサヒでカムバックしたときには、塩さんはもうそこにおらず。それから再会まで26年の月日が流れていました。

「アサヒビアハウス」とネット検索したのがきっかけで、とある掲示板にたどり着き、かつてのアサヒの常連仲間の一人から塩さんへと連絡がつき、長い年月を経て塩さんから手紙が届いたときは、嬉しくて、次の帰国が待ち遠しかったものです。

以下、後日談。

2004年10月14日

塩さんとはこのエピソードを書いた後、かつてのビアハウスこと、内装がすっかり変わってしまい昔の面影を失った「アサヒスーパードライ梅田」で、26年ぶりの再会を果たしました。

店長が偶然、昔、ホールの主任をしていた人で、これも嬉しい再会でした。

80歳を超えて尚趣味の油絵を描き続けてらっしゃる。写真を見ると、んまぁ!ビアハウス時代とうって変わり、長髪を後ろで結わえたアーティストではありませんか。この夜は、かつての常連さんたちがアサヒに集まってくれ、懐かしい懐かしい一時をみなで乾杯し、再会を喜びました。

後列右端に塩さん、その隣が我がオフィス時代の上司(グッド・チーフ・バッドチーフに出てくるグッドチーフ)、板倉さん、赤いチロル帽を被るわたし、その後ろは宝木嬢の恋人マック、更に後ろが、アサヒ名物男の一人、杉ヤン。

わたしの左に前中氏、これまたアサヒ名物男のコジマ氏。前列真ん中がアコーディオン

のヨシさん、その左隣が我が先輩歌姫だった宝木嬢。

↑昔からの常連さん、前中氏。彼のハッピーな雰囲気は美味しいビールを飲んで歌って語らいあうこのアサヒなればこそ!

もう一度、こうしてみなさんと会えるだろうか、そんな思いで大阪を後にしたのでした。

更なる後日談:

この26年ぶりの再会の1年後に、塩さんは83歳で永眠しました。

2005年年10月12日(水曜日)の日記

人生は嬉しいこと悲しいこと、日々その繰り返しです。今回の放送(電話でのNHKラジオ出演)、大したことではないけれど、聴いていただきたい人がおりました。

「あのころ、ビア・ハウス」のエピソードで登場する、我が友「塩さん」です。それを聴かずに83歳の一生を閉じられました。この方なしには、アサヒ・ビアハウスは語れないと言っていいほど、わたしが誘われてバイトで歌い始めた頃は、梅新アサヒは、最高潮の黄金時代でした。

人前で初めて歌い、慣れなくて何度へんちくりんな失敗をしでかしたことか。そのたびに「気にせんでええのや。そこがまた素人っぽくてあんたのええとこやねん」と、渡米するまで力付けてくれたものです。

昨年帰国したとき、あの頃の仲間たちが集まってくれ、その塩さんとの連絡もとれ、26年ぶりで再開しました。以後、ポルトガルへ戻って来てからも、時々電話をかけたり、あちらからかけて来たり。

「今年はもう帰ってけぇへんの?」と、塩さんが言う。

「塩さん、今年は無理よ。もいける娘が日本の大学に入ったからね。

色々物入りです。去年に続けては帰られへんのよ。そのかわり、来年はなんとか

頑張って行きます。だから、塩さんもがんばってください」

塩さんとの会話はこの電話が最後になりました。

ラジオ番組出演の放送日程の連絡をしようと思っていた矢先に、塩さんの奥様から国際電話で知らせが入ったのです。あちこち誤字があるビアハウスにまつわるエッセイ集ではありますが、その中に登場してくる常連さんもみな塩さんの時代からの人たちで、アサヒ・ビア・ハウスは塩さんとわたしの共有の思い出です。

しばらく前に、そのエッセイとあの頃の写真のページをプリント・アウトし、一冊のファイルにして送っていました。奥様の話だと、とても喜んで何度も何度も読み返して往時を懐かしみ家人にも読めと回していたとのこと。

報せを聞いてわたしはしばらく呆然としてしまいました。ビアハウスのあの独特な楽しい雰囲気を、わたしたち歌姫やアコーディオン弾きのヨシさん、そして常連仲間とともに、毎日当時のアサヒビアハウスを盛り上げた人です。

でも、と考えました。きっと塩さんは惜しんで涙を流されるよりも、「アイン・プローズト!」と、乾杯で送られることを喜ぶでしょう。わたしは悲しまないことにしました。

めんないちどりの塩さん、Ein Prosit!人生、 お疲れさまでした。