2018年6月15日

「ねずみのアナトールは、フランス一、しあわせもの。

パリのちかくの、小さなねずみ村におくさんのドセットと

六人の かわいい子どもたちといっしょに、すんでいます。」

と始まる小学生向けの本があります。

ある夜、いつものように、家族のためにえさを

漁っていると、自分たちの種族が「フランスの恥!」とまで言われて、

人間から忌み嫌われていることを知ります。

プライドのある「ねずみのアナトール」は、その言葉に傷つき悲しみ、なんとかできないものかと知恵をしぼり、食べ物をもらう変わりに毎夜忍び込むチーズ工場に、「最高においしい」「まずい」と、チーズの味の感想を書き込んだカードを残して行くことを考えつきます。

工場では、まさかねずみが残すカードとは夢知らず、その感想を参考に味を改良していき、チーズはやがて大いに売れることになるのですが・・・

かつての週末の我が職場、補習校でも4年生の国語で取り上げられ、子供たちと一緒に楽しんだたことがありますが、さすが食文化のフランス、なかなかにウィットに富んだお話でした。

実は、我が家にも「ねずみのアナトール」がいるのです^^

え? spacesisさんとこ、飼い猫が4匹もいるのに、ねずみもいるんですか?なんて聞かれそうですが、うふふ^^ ご覧ください、下の写真をば。

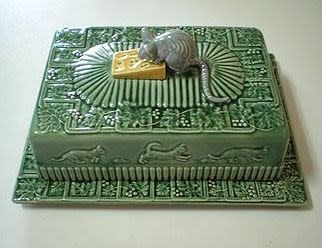

チーズをかじっている我が家のアナトール君です(笑)

これはいつだったか、年末に人さまからいただいたチーズ・トレイなのですが、わたしが好きなセラミック会社「Bordallo Pinheiro」社

のものです。

Bordallo Pinheiro社は、キャベツ模様をその製品に取り入れることで有名ですが、このトレイは違っていて、珍しい作品ではないでしょうか。

夫はチーズ好きで食後には必ずと言っていいほど食べるのですが、中にはかなりきつい匂いのものもあり、こういう時にはこの蓋つきチーズトレイはとても助かります。また、30cmX22cmの大きさで、チーズの塊が大きいポルトガルではちょうどいいのです。

ふたを持ち上げる時は、アナトール君をつまみます(笑)絵をよく見ると、ネズミを追いかけるネコまでちゃぁんと描かれていて、わたしはとても気に入っています。これを下さった方は、わたしの好みを知ってでもいるかのよう^^

さて、下は・・・・我が台所に掛けてある、同じくBordallo Pinheiro独特のカラー、ゴールデン・イエローのキャベツの気に入りの皿。

「アナトール君」のチーズトレイ、キャベツの皿を紹介したところで、次回はポルトガルの民芸品について書きたいと思います。

「ねずみのアナトールは、フランス一、しあわせもの。

パリのちかくの、小さなねずみ村におくさんのドセットと

六人の かわいい子どもたちといっしょに、すんでいます。」

と始まる小学生向けの本があります。

ある夜、いつものように、家族のためにえさを

漁っていると、自分たちの種族が「フランスの恥!」とまで言われて、

人間から忌み嫌われていることを知ります。

プライドのある「ねずみのアナトール」は、その言葉に傷つき悲しみ、なんとかできないものかと知恵をしぼり、食べ物をもらう変わりに毎夜忍び込むチーズ工場に、「最高においしい」「まずい」と、チーズの味の感想を書き込んだカードを残して行くことを考えつきます。

工場では、まさかねずみが残すカードとは夢知らず、その感想を参考に味を改良していき、チーズはやがて大いに売れることになるのですが・・・

かつての週末の我が職場、補習校でも4年生の国語で取り上げられ、子供たちと一緒に楽しんだたことがありますが、さすが食文化のフランス、なかなかにウィットに富んだお話でした。

実は、我が家にも「ねずみのアナトール」がいるのです^^

え? spacesisさんとこ、飼い猫が4匹もいるのに、ねずみもいるんですか?なんて聞かれそうですが、うふふ^^ ご覧ください、下の写真をば。

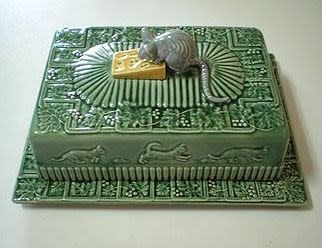

チーズをかじっている我が家のアナトール君です(笑)

これはいつだったか、年末に人さまからいただいたチーズ・トレイなのですが、わたしが好きなセラミック会社「Bordallo Pinheiro」社

のものです。

Bordallo Pinheiro社は、キャベツ模様をその製品に取り入れることで有名ですが、このトレイは違っていて、珍しい作品ではないでしょうか。

夫はチーズ好きで食後には必ずと言っていいほど食べるのですが、中にはかなりきつい匂いのものもあり、こういう時にはこの蓋つきチーズトレイはとても助かります。また、30cmX22cmの大きさで、チーズの塊が大きいポルトガルではちょうどいいのです。

ふたを持ち上げる時は、アナトール君をつまみます(笑)絵をよく見ると、ネズミを追いかけるネコまでちゃぁんと描かれていて、わたしはとても気に入っています。これを下さった方は、わたしの好みを知ってでもいるかのよう^^

さて、下は・・・・我が台所に掛けてある、同じくBordallo Pinheiro独特のカラー、ゴールデン・イエローのキャベツの気に入りの皿。

「アナトール君」のチーズトレイ、キャベツの皿を紹介したところで、次回はポルトガルの民芸品について書きたいと思います。