『5.07 活躍の場がないといって腐らずに自分を磨け。』

江戸時代の鴻儒、荻生徂徠は『おから先生』と呼ばれ、講談にも取り上げられている。その由来を『近世大儒列伝』は次のように伝える。

茂卿(荻生徂徠)、延宝元年父の事に坐して江戸を逐われ、上総に蟄居す。時に十四、従て南遷究卿に流落す。既に書籍に乏しく、又師友なし。偶々旧筐を探て大父手抄する所の《大学諺解》一冊を得て熟読玩味す。此より群籍を渉猟し、執志弥よ固し。居ること十有三年、年二十五赦に逢て、父と与に江戸に還る。 (中略) 家極て貧、以て憂と為さず。増上寺門前、豆腐を売る者あり。茂卿の貧にして志篤きを憐み、日々豆糟を饋(おく)る。後ち、禄を食むに至て、月に米三升を贈て、以て之に報ずと云う。

荻生徂徠の学問環境は決して恵まれたものではなかった。師もいなければ書籍もなかった。しかし、志だけは高く持ち続けた。自立的な読書を積み重ねた甲斐あって、とうとう日本で一二を争う高い学識の儒者となった。しかしけっして石部金吉(いしべきんきち)ではなく、茶目っ気のある人物であったようだ。森銑三編の『人物逸話辞典』(東京堂出版)には荻生徂徠について次のようなエピソードを載せる。

『徂徠翁は平生書物を読まれるのに、机は用いられなかった由。いつも腹這いになって読まれた。人に向かっても、「机を用いると嫌気がさすよ。使わぬ方がよい」と申された。』

ところが、『先哲叢談』(原念斎)には、上の話と矛盾する次のエピソードを載せる。

『南郭、某歳元日、徂徠を訪ふ。徂徠方に几に隠りて孫子を閲(けみ)す。面垢洗はず、髪乱れて梳らず。新年を知らざるものの如し。乃ち亹亹兵を談じて置かず。南郭竟に新禧〔新年の喜〕を祝するを得ず。』(大意:弟子の服部南郭がある年の元旦に師の荻生徂徠を訪問した。荻生徂徠は、元旦の朝から寝起きのまま机に向かって孫子を読んでいた。兵法の話ばかりするので、南郭はとうとう新年のあいさつができずに帰ってきた。)

徂徠は机に向かうのが嫌だと言っておきながら、弟子が年賀に来たにも拘らず、机に向かって孫子を読んでいた。とらえどころがないのが荻生徂徠という人であったようだ。いずれにせよ、荻生徂徠は、上総(千葉県)の田舎に居ても他日を期して腐らずに勉学したからこそ大成したと言える。

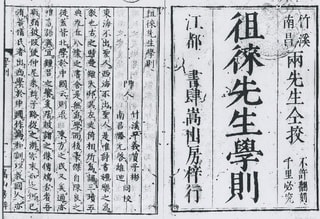

【出典】儒臣、荻生徂徠『徂徠先生学則』

ところで、以前のブログ、百論簇出:(第43回目)『陽明学を実践する前にすべきこと』で、

中国人は所謂、老獪を評価する心情を持っている。それを表すのが、『唾面自乾』とい『韜晦無露圭角』という言葉だ。

と言うことを述べた。『韜晦無露圭角』(韜晦して、圭角をあらわすなかれ)とは荻生徂徠のように、自分の実力に自信があっても時の熟すのをじっと耐えて待つ心構えをいう。とりわけ、平時より戦乱の時代が長かった中国では、無事に生き抜くための叡智がこの短い語句に凝縮されている。

五代十国時代は戦乱が50年続いた時代であったが、最後に後周の郭栄(柴栄)がその戦乱に終止符を打った。ただ天命拙く、郭栄は 39歳の若さで死去した。しかし、その人徳は後周から禅譲を受け天下を統一した宋の宗室からも慕われた。郭栄も『韜晦無露圭角』を実践した人であった。

****************************

資治通鑑(中華書局):巻294・後周紀5(P.9602)

世宗(郭栄、柴栄)は、即位前は韜晦していたが即位するや、高平の敵を破ったので、人々は初めて彼のすぐれた武略に目を見張った。軍隊を統率したが、軍令は明瞭、厳格なので、だれも敢えて違反しようとはしなかった。敵城を攻める時に矢や大石が落ちてきて、お付の者たちがうろたえるが世宗は全く動ずる気配がなかった。そしてタイミングよく突撃命令を出し、つねに敵の裏をかいた。政治においては一度読んだ書類は決して忘れることがなかった。不正を犯した者を摘発し、適切な処罰を与えたが、その正確で公平なことはまるで神業のようであった。暇を見ては儒者を召して歴史書を読ませたが、たちまち要点を理解した。元々音楽や骨董品などは好まなかった。いつも、は太祖(養父の郭威)は王峻や王殷の悪業を見抜けなかったので、君臣の秩序が乱れてしまったと言っていた。それで、臣下に過ちがあれば直接叱った。臣下が納得して過ちを認めれば赦してやった。功績があれば、厚く褒美をとらせた。文官と武官の両方を公平に用いたので、各人は努力を惜しまなかった。人々は世宗の明察を恐れてはいたが、思恵を慕っていた。それで、敵国を攻めて、落とせないところはなかった。臣下の仕事はたとえ少しでも手を抜くと、極刑に処した。名家の出や才能のあるなしに関係なく、厳しく罰した。ところが、厳罰を後悔することもあり、晩年は次第に寛大になった。崩御した時、遠近の人、誰もが悲しんだ。

上在藩,多務韜晦,及即位,破高平之寇,人始服其英武。其御軍,號令嚴明,人莫敢犯,攻城對敵,矢石落其左右,人皆失色而上略不動容;應機決策,出人意表。又勤於爲治,百司簿籍,過目無所忘。發姦擿伏,聰察如神。間暇則召儒者讀前史,商榷大義。性不好絲竹珍玩之物。常言太祖養成王峻、王殷之惡,致君臣之分不終。故群臣有過則面質責之,服則赦之,有功則厚賞之。文武參用,各盡其能,人無不畏其明而懷其惠,故能破敵廣地,所向無前。然用法太嚴,・臣職事小有不舉,往往置之極刑,雖素有才幹聲名,無所開宥,尋亦悔之,末年寖寛。登遐之日,遠邇哀慕焉。

上、藩に在りしとき多く韜晦を務む。即位し、高平の寇を破るに及び、人、始めてその英武に服す。その軍を御するに、号令は厳にして明。人、あえて犯すなし。城を攻め、敵に対し、矢石、落ち、その左右、人皆、色を失うに、上は略して容を動すなし。機に応じて策を決するに、人の意表に出ず。又、為治に勤むるに、百司の簿籍、目を過せば、忘るところなし。姦を発し、伏を擿くに、聡察、神の如し。間暇あらば則ち、儒者を召して前史を読まし,大義を商榷す。性、糸竹珍玩の物を好まず。常に言う、太祖は王峻、王殷の悪を養成し、君臣の分、終えずを致す。故に、群臣に過ちあらば、則ち面とこれを質責す。服すれば則ちこれを赦す。功あれば則ち厚くこれを賞す。文武を参用し、各(おのおの)その能を尽くす。人、その明を畏れずんばあらずともその恵を懐しむ。故に能く敵の広地を破り、向うところ前なし。しかるに法を用いるにはなはだ厳し。群臣の職事、小といえども不挙あれば、往往にしてこれおを極刑に置く。もと才幹、声名ありといえども開宥するところなし。尋にまたこれを悔ゆ。末年、寖(ようやく)寛になる。登遐の日,遠近、哀慕す。

****************************

この世宗(郭栄、柴栄)だけでなく、中国の政治家で評判の高い人は概して、法を公平に運用する人のようだ。諸葛孔明や清末の林則徐が挙げられる。

前漢の朱買臣は自分の学識に自信を持っていたが、うだつが上がらなかった。貧乏にくじけることなく、学問に精をだしたが、妻から嫌がられた。

****************************

漢書(中華書局):巻64上(P.2791)

朱買臣の字は翁子。呉の人である。家は貧しかったが読書を好んだ。家業に精をださず、薪を刈り、売って糊口を凌いでいた。薪を担いで歩いている時は声をだして文章を暗誦していた。妻も薪を担いで一緒に歩いていたが、道で謳うのをやめてくれと度々頼んだが、朱買臣は一層声を張り上げて謳った。それで、妻は恥ずかしくなって離婚して欲しいと言った。朱買臣は笑ってこう言った。「わしは 50歳になると富貴になる。今は40歳を過ぎたところだ。お前にも苦労を掛けたが、もう少し待ってくれればそれに報いることができよう。」それを聞いた妻は怒って「あんたみないな人は、餓死して溝に落ちて死ぬのがおちだ。富貴になるんだって!ふん!」朱買臣の制止を聞き入れなかったので、妻を去らした。

朱買臣字翁子,呉人也。家貧,好讀書,不治産業,常艾薪樵,賣以給食,擔束薪,行且誦書。其妻亦負戴相隨,數止買臣毋歌嘔道中。買臣愈益疾歌,妻羞之,求去。買臣笑曰:「我年五十當富貴,今已四十餘矣。女苦日久,待我富貴報女功。」妻恚怒曰:「如公等,終餓死溝中耳,何能富貴?」買臣不能留,即聽去。

朱買臣、字は翁子。呉人なり。家、貧しくも読書を好み、産業を治めず。常に薪樵を刈りて売り以って給食す。束薪を担ぎて行き、且つ書を誦す。その妻もまた負戴し相い随う。たびたび買臣に歌を道中に嘔うなかれと止めんとす。買臣、いよいよますます疾歌す。妻、これを羞じて、去らんことを求む。買臣、笑いて曰く:「我が年、五十にして、まさに富貴たるべし。今、すでに四十余なり。女の苦しむ日、久し。我が富貴を待たば、なんじの功に報うべし。」妻、恚怒して曰く:「公等がごときは、終に溝中に餓死せんのみ。何ぞ能く富貴たらんや?」買臣、よく留む能ず。即ち、聴きて去らしむ。

****************************

朱買臣はその後、武帝に見出され大出世した。故郷に帰り、大宴会を開き、再婚していた妻もその会に招いた。ニュアンスは少しずつ異なるものの、荻生徂徠にしろ、郭栄(柴栄)にしろ、朱買臣にしろ、活躍の場がないといって腐らずに自分を磨いた人たちと言えよう。

(目次『資治通鑑に学ぶリーダーシップ(序)』)

江戸時代の鴻儒、荻生徂徠は『おから先生』と呼ばれ、講談にも取り上げられている。その由来を『近世大儒列伝』は次のように伝える。

茂卿(荻生徂徠)、延宝元年父の事に坐して江戸を逐われ、上総に蟄居す。時に十四、従て南遷究卿に流落す。既に書籍に乏しく、又師友なし。偶々旧筐を探て大父手抄する所の《大学諺解》一冊を得て熟読玩味す。此より群籍を渉猟し、執志弥よ固し。居ること十有三年、年二十五赦に逢て、父と与に江戸に還る。 (中略) 家極て貧、以て憂と為さず。増上寺門前、豆腐を売る者あり。茂卿の貧にして志篤きを憐み、日々豆糟を饋(おく)る。後ち、禄を食むに至て、月に米三升を贈て、以て之に報ずと云う。

荻生徂徠の学問環境は決して恵まれたものではなかった。師もいなければ書籍もなかった。しかし、志だけは高く持ち続けた。自立的な読書を積み重ねた甲斐あって、とうとう日本で一二を争う高い学識の儒者となった。しかしけっして石部金吉(いしべきんきち)ではなく、茶目っ気のある人物であったようだ。森銑三編の『人物逸話辞典』(東京堂出版)には荻生徂徠について次のようなエピソードを載せる。

『徂徠翁は平生書物を読まれるのに、机は用いられなかった由。いつも腹這いになって読まれた。人に向かっても、「机を用いると嫌気がさすよ。使わぬ方がよい」と申された。』

ところが、『先哲叢談』(原念斎)には、上の話と矛盾する次のエピソードを載せる。

『南郭、某歳元日、徂徠を訪ふ。徂徠方に几に隠りて孫子を閲(けみ)す。面垢洗はず、髪乱れて梳らず。新年を知らざるものの如し。乃ち亹亹兵を談じて置かず。南郭竟に新禧〔新年の喜〕を祝するを得ず。』(大意:弟子の服部南郭がある年の元旦に師の荻生徂徠を訪問した。荻生徂徠は、元旦の朝から寝起きのまま机に向かって孫子を読んでいた。兵法の話ばかりするので、南郭はとうとう新年のあいさつができずに帰ってきた。)

徂徠は机に向かうのが嫌だと言っておきながら、弟子が年賀に来たにも拘らず、机に向かって孫子を読んでいた。とらえどころがないのが荻生徂徠という人であったようだ。いずれにせよ、荻生徂徠は、上総(千葉県)の田舎に居ても他日を期して腐らずに勉学したからこそ大成したと言える。

【出典】儒臣、荻生徂徠『徂徠先生学則』

ところで、以前のブログ、百論簇出:(第43回目)『陽明学を実践する前にすべきこと』で、

中国人は所謂、老獪を評価する心情を持っている。それを表すのが、『唾面自乾』とい『韜晦無露圭角』という言葉だ。

と言うことを述べた。『韜晦無露圭角』(韜晦して、圭角をあらわすなかれ)とは荻生徂徠のように、自分の実力に自信があっても時の熟すのをじっと耐えて待つ心構えをいう。とりわけ、平時より戦乱の時代が長かった中国では、無事に生き抜くための叡智がこの短い語句に凝縮されている。

五代十国時代は戦乱が50年続いた時代であったが、最後に後周の郭栄(柴栄)がその戦乱に終止符を打った。ただ天命拙く、郭栄は 39歳の若さで死去した。しかし、その人徳は後周から禅譲を受け天下を統一した宋の宗室からも慕われた。郭栄も『韜晦無露圭角』を実践した人であった。

****************************

資治通鑑(中華書局):巻294・後周紀5(P.9602)

世宗(郭栄、柴栄)は、即位前は韜晦していたが即位するや、高平の敵を破ったので、人々は初めて彼のすぐれた武略に目を見張った。軍隊を統率したが、軍令は明瞭、厳格なので、だれも敢えて違反しようとはしなかった。敵城を攻める時に矢や大石が落ちてきて、お付の者たちがうろたえるが世宗は全く動ずる気配がなかった。そしてタイミングよく突撃命令を出し、つねに敵の裏をかいた。政治においては一度読んだ書類は決して忘れることがなかった。不正を犯した者を摘発し、適切な処罰を与えたが、その正確で公平なことはまるで神業のようであった。暇を見ては儒者を召して歴史書を読ませたが、たちまち要点を理解した。元々音楽や骨董品などは好まなかった。いつも、は太祖(養父の郭威)は王峻や王殷の悪業を見抜けなかったので、君臣の秩序が乱れてしまったと言っていた。それで、臣下に過ちがあれば直接叱った。臣下が納得して過ちを認めれば赦してやった。功績があれば、厚く褒美をとらせた。文官と武官の両方を公平に用いたので、各人は努力を惜しまなかった。人々は世宗の明察を恐れてはいたが、思恵を慕っていた。それで、敵国を攻めて、落とせないところはなかった。臣下の仕事はたとえ少しでも手を抜くと、極刑に処した。名家の出や才能のあるなしに関係なく、厳しく罰した。ところが、厳罰を後悔することもあり、晩年は次第に寛大になった。崩御した時、遠近の人、誰もが悲しんだ。

上在藩,多務韜晦,及即位,破高平之寇,人始服其英武。其御軍,號令嚴明,人莫敢犯,攻城對敵,矢石落其左右,人皆失色而上略不動容;應機決策,出人意表。又勤於爲治,百司簿籍,過目無所忘。發姦擿伏,聰察如神。間暇則召儒者讀前史,商榷大義。性不好絲竹珍玩之物。常言太祖養成王峻、王殷之惡,致君臣之分不終。故群臣有過則面質責之,服則赦之,有功則厚賞之。文武參用,各盡其能,人無不畏其明而懷其惠,故能破敵廣地,所向無前。然用法太嚴,・臣職事小有不舉,往往置之極刑,雖素有才幹聲名,無所開宥,尋亦悔之,末年寖寛。登遐之日,遠邇哀慕焉。

上、藩に在りしとき多く韜晦を務む。即位し、高平の寇を破るに及び、人、始めてその英武に服す。その軍を御するに、号令は厳にして明。人、あえて犯すなし。城を攻め、敵に対し、矢石、落ち、その左右、人皆、色を失うに、上は略して容を動すなし。機に応じて策を決するに、人の意表に出ず。又、為治に勤むるに、百司の簿籍、目を過せば、忘るところなし。姦を発し、伏を擿くに、聡察、神の如し。間暇あらば則ち、儒者を召して前史を読まし,大義を商榷す。性、糸竹珍玩の物を好まず。常に言う、太祖は王峻、王殷の悪を養成し、君臣の分、終えずを致す。故に、群臣に過ちあらば、則ち面とこれを質責す。服すれば則ちこれを赦す。功あれば則ち厚くこれを賞す。文武を参用し、各(おのおの)その能を尽くす。人、その明を畏れずんばあらずともその恵を懐しむ。故に能く敵の広地を破り、向うところ前なし。しかるに法を用いるにはなはだ厳し。群臣の職事、小といえども不挙あれば、往往にしてこれおを極刑に置く。もと才幹、声名ありといえども開宥するところなし。尋にまたこれを悔ゆ。末年、寖(ようやく)寛になる。登遐の日,遠近、哀慕す。

****************************

この世宗(郭栄、柴栄)だけでなく、中国の政治家で評判の高い人は概して、法を公平に運用する人のようだ。諸葛孔明や清末の林則徐が挙げられる。

前漢の朱買臣は自分の学識に自信を持っていたが、うだつが上がらなかった。貧乏にくじけることなく、学問に精をだしたが、妻から嫌がられた。

****************************

漢書(中華書局):巻64上(P.2791)

朱買臣の字は翁子。呉の人である。家は貧しかったが読書を好んだ。家業に精をださず、薪を刈り、売って糊口を凌いでいた。薪を担いで歩いている時は声をだして文章を暗誦していた。妻も薪を担いで一緒に歩いていたが、道で謳うのをやめてくれと度々頼んだが、朱買臣は一層声を張り上げて謳った。それで、妻は恥ずかしくなって離婚して欲しいと言った。朱買臣は笑ってこう言った。「わしは 50歳になると富貴になる。今は40歳を過ぎたところだ。お前にも苦労を掛けたが、もう少し待ってくれればそれに報いることができよう。」それを聞いた妻は怒って「あんたみないな人は、餓死して溝に落ちて死ぬのがおちだ。富貴になるんだって!ふん!」朱買臣の制止を聞き入れなかったので、妻を去らした。

朱買臣字翁子,呉人也。家貧,好讀書,不治産業,常艾薪樵,賣以給食,擔束薪,行且誦書。其妻亦負戴相隨,數止買臣毋歌嘔道中。買臣愈益疾歌,妻羞之,求去。買臣笑曰:「我年五十當富貴,今已四十餘矣。女苦日久,待我富貴報女功。」妻恚怒曰:「如公等,終餓死溝中耳,何能富貴?」買臣不能留,即聽去。

朱買臣、字は翁子。呉人なり。家、貧しくも読書を好み、産業を治めず。常に薪樵を刈りて売り以って給食す。束薪を担ぎて行き、且つ書を誦す。その妻もまた負戴し相い随う。たびたび買臣に歌を道中に嘔うなかれと止めんとす。買臣、いよいよますます疾歌す。妻、これを羞じて、去らんことを求む。買臣、笑いて曰く:「我が年、五十にして、まさに富貴たるべし。今、すでに四十余なり。女の苦しむ日、久し。我が富貴を待たば、なんじの功に報うべし。」妻、恚怒して曰く:「公等がごときは、終に溝中に餓死せんのみ。何ぞ能く富貴たらんや?」買臣、よく留む能ず。即ち、聴きて去らしむ。

****************************

朱買臣はその後、武帝に見出され大出世した。故郷に帰り、大宴会を開き、再婚していた妻もその会に招いた。ニュアンスは少しずつ異なるものの、荻生徂徠にしろ、郭栄(柴栄)にしろ、朱買臣にしろ、活躍の場がないといって腐らずに自分を磨いた人たちと言えよう。

(目次『資治通鑑に学ぶリーダーシップ(序)』)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます