昨夕、原付に乗って外出中のこと。はるか向こうから白いワンピースの裾を風になびかせ小柄な少女が歩いてきました。

さわやかな感じで段々近づいてきます。見るともなく見ていると、徐々に輪郭がはっきりしてきます。何せ夕刻ですから、ワンピースの白さだけが際立って他はイマイチはっきりしません。よく見ると、その服はワンピースではなく、エプロンのような、色目は明るいが思っていたような服装ではありませんでした。

それはお婆さんでした。 小柄で可愛らしい年配のご婦人。遠目には小柄な女の子にしか見えなかったのです。

「婆少女現る!」夕暮れ時は黄昏時。「誰そ?彼。」=「誰です?あれは。」 昔から光線の波長が変わり、ものが見えにくくなるこの時間は、人ならぬものと逢うてしまう「逢魔の刻」と云われておりまする(お婆さんごめんなさい)。

きれいな方でした。しかも可愛らしい。 あたしゃ男ですが、あんなふうに歳は取りたいものですね。

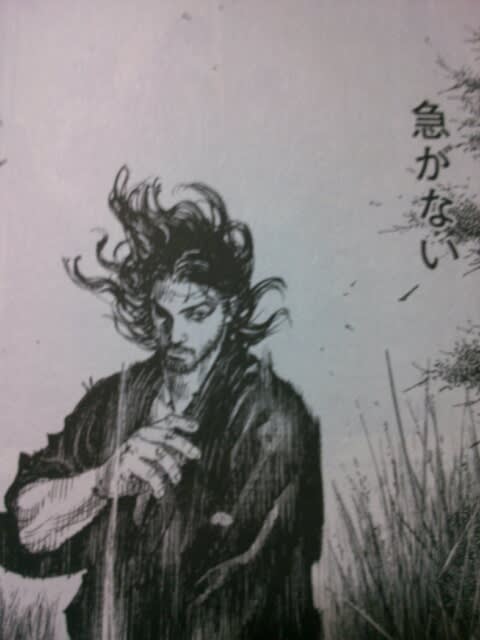

自分がどれだけ強いのかわからないと「バガボンド」の武蔵は苦悩する。「海を泳いでる最中には海の広さはわからんよ」と胤栄は言う。人は皆、自分のことを知りたがる。自分の力を知りたがる(知っているのに)。ただ見えていないだけ。

先日、本木雅弘のNHK「プロフェッショナルの流儀」を観ました。

本木の、演じても演じても納得できない、本物を求める魂。本物になろうと足掻く求道の気持ち。これは芸事には欠くことのできない要素です。ただ、もっと自分を信じればいいのに、と。自分に心が開ければ自分を少しは認めることができます。さすれば、できることとできないこととの狭間が見えてきます。そして、やがて自分がどう在ればよいか、少しずつですがわかってきます。否定し続けても求道は成りますが、随分と遠回りになります。自分を認めることもまた求道の一歩かと思います。

せめて師がいらっしゃればよかったのに、と思いました。

「偽物語」で詐欺師の貝木泥舟のセリフ。 「そこに本物になろううという意思があるだけ偽物のほうが本物より本物だ」

逆説的ですが面白いです(*^_^*)

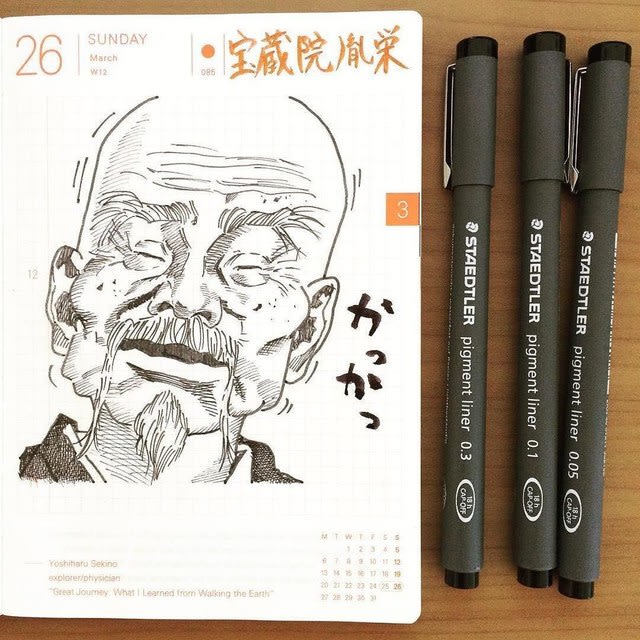

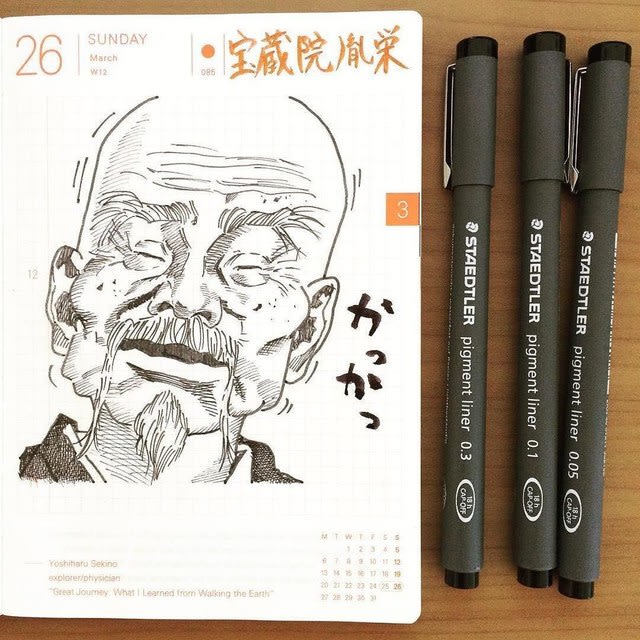

写メは撮りませんでした。でもこんな感じ。

写メは撮りませんでした。でもこんな感じ。