「語彙を豊かに」ー学習メモより

「文学的教材で何を教えるか」という見出しの後に、文学的教材の授業では「文学教材の論理的な読み方」を教えることが大切だと考えています。

こういった観点が強調されると、ますます先生方は、「論理的な読み方」だけに力を入れてしまいます。物語の世界を共有させること、その世界を表現している言葉・語彙にも注目し、それを獲得させていくことも、忘れがちです。

「語彙を豊かに」するためにも、子どもにとっての文学の学習があるのです。大事な、ねらいの一つです。

切り抜いた新聞記事ですが。今日は、再びそれが目にはいったので、その一部を抜粋して、わたしの「学習メモ」に記録しておきました。

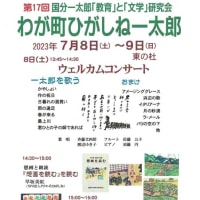

《文化・文芸》

今こそ

大野晋(おおの・すすむ)

「朝日新聞」2016.9.5

言葉の意味 徹底的に探求

「思う」と「考える」、「私は」と「私が」はどう違うのか。大野が1996年に書いた『日本語練習帳』(岩波新書)はこうした疑問に明快に答え、200万部を超える大ベストセーラーになった。

執筆の助手を務めたフリーランスの編集者、大野陽子さん(65)は「言いたいことばぴったり相手に伝わることが大事なんだ、そのためには似たような言葉の意味の違いに、敏感にならなくてはいけないんだと先生はいつも言っていました」と話す。

あるとき、大野から「言葉は何かを隠すためにも使われるんだよ」と言われ、はっとしたそうだ。「だからこそ、言葉の裏にある事実をしっかりと見る。そして、はっきりと言葉にする気構えをもたなければならないのだと、常々言っていましたね」

ぼかしたり、あいまいにしたりする物言いを何よりも嫌った。「だめならだめでいいんだよ。自分以上に見せようったって、そうはいかないのさ」。大野のこの言葉が、今でも忘れられないという。(中略)

「語彙を豊に」晩年も警鐘

大野は自分の書いた原稿に何度も朱を入れる。そのたびに校正刷りを取るため制作にコストがかかり、出版社泣かせだった。酒は口にしなかった。体質もあったが「本気で学問をしようと思うなら、酒をのんでいるヒマはないんだ」ということだった。

(中略)

豊かな語彙を持ち、事実をしっかりと見て、そのときどきにぴったりとあう表現ができる。それが言語の能力があることだと、大野は考えていた。何を見ても、何を感じても「やばい」の一言で済まされるのとは、対極にあると言える。

亡くなる年の2008年。大野は「文藝春秋」で、当時、流行した「KY」(空気が読めない)という言葉をテーマに作家の丸谷才一、井上ひさし(いずれも故人)と鼎談をした。「こうした言葉が生まれて、大勢が使っているような社会は、言葉にとって危機的な状況」と憂慮し、こう指摘した。「今の日本人が、どこかで物事をきちんと見ることをしない限り、明るい光はさしてこないでしょう」

(長谷川陽子)