2007年度作品。ドイツ=トルコ映画。

ドイツ、ブレーメン。妻を亡くたアリは、同じトルコ出身の娼婦イェテルと出会い、一緒に暮らしてくれるよう依頼する。大学教授の息子ネジャットは、金に物言わせようという父のやり方をあまり良くは思っていない。だが、イェテルが稼いだ金を、トルコの娘の教育費として送金しているのを知り、気のいいイェテルが好きになる。 しかし、突然訪れるイェテルの死によって、父と息子の距離はさらに遠くなる。ネジャットはイスタンブールに渡り、イェテルの娘、アイテンを探す。

監督は「愛より強く」のファティ・アキン。

出演はバーキ・ダヴラク。ハンナ・シグラ ら。

何が良いと、具体的には言えないけれど、何とはなく良い、と思える作品というものが存在する。

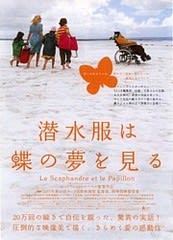

いくらか自意識過剰でイタい邦題の、この作品もその一つだ。

描かれるテーマは家族といったところだろう。

ここでは3組の親子が登場するが、その3組はある部分では表層的に、ある部分ではまったく無関係なまま、そしてある部分では深く作用しあってつながっている。

そこから立ち上がってくるのは普遍的な家族の姿だ。いくつかの問題や衝突など、個人的な事情は違えど、最終的に相手のことを思いやるという近しい者同士だから起こる感情が浮かび上がってきている。

その描写に、押し付けがましいところがない点が興味深い。家族の間に起こる対立や様相を、適度に距離を取りながら、過度に同情するでも、反発するでもなく、なるべく中立的な視線で描き続けている。

その中立性ゆえに、いくらか物足りない面もないわけではないが、心地良さがあることも事実だ。

その淡々としたあるがままの描写のゆえに、画面を通して繊細な雰囲気もにじみ出ており、なかなか良い。

地味ではあるが、それなりの佳品といったところだ。

評価:★★★★(満点は★★★★★)

製作者の関連作品感想

・ファティ・アキン監督作

「愛より強く」