キーマンズネットと言うIT系のWebサイトに、土肥正弘 さん(ドキュメント工房)と言う方がWiFi6Eを解説している。WiFi6の動作周波数帯が、2.4Gと5GHz帯であるのに対し、WiFi6Eは⑥GHz帯を追加したものだと言う。良く掛けているので引用した。

Wi-Fi標準とIEEE 802.11標準の関係は?

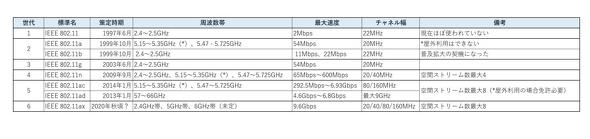

従来、無線LAN通信のさまざまな領域の標準仕様は、IEEE 802.11のタスクグループの名前がそのまま使われる場合が多かった。タスクグループ名はIEEE 802.11のあとに1桁または2桁のアルファベットで表される。まぎらわしいLやOなどのアルファベットを除外して、a~zを順番につけて、足りなくなったらaa~az、ba~bzを使うという具合に、タスクグループは続々と増えてきた。その中で標準としてまとめられ、一般に無線LANデバイスを選ぶ時の大きな選択肢となってきたものには、下表のようなものがある。表中で*印の周波数帯域以外は無線局免許不要で利用できるところが、LTEや5Gなどセルラー系の通信仕様との大きな違いだ。

現在、対応機器が増加中で導入がさかんなのが、IEEE 802.11ac対応機種である。この数年で普及してきた11ac対応機器の次の世代の導入候補として注目されているのが11ax対応機器だ。表で記した通り、11axはまだ正式にリリースされていないが、ドラフト版で技術仕様は中心的部分が既に決定しており、現在は検証段階にきている。正式版は2020年秋ごろにまとまるとみられているが、それを待たず、2019年からドラフト版の仕様に基づく機器が続々と発売されているところだ。

ところが、規格名称は上表の通り、専門外の人にはちょっと分かりにくい。そこで、規格の新旧が誰にでも分かるようにと、Wi-Fiアライアンスは機器の認証に際して「Wi-Fi 5」は第5世代である11ac対応、「Wi-Fi 6」は第6世代にあたる11ax対応というように、番号を付けて分かりやすい呼称にしたのである。こうしておけば、製品情報に例えば「Wi-Fi 5」対応機種なのか、「Wi-Fi 6」対応機種なのかという情報が記載されるようになるため、迷わずに対応製品を選択できるようになる。

これで分かりやすくなったと思ったら、2020年初めに「Wi-Fi 6E」が追加されたことで、混乱してしまった人も多いのではないだろうか。新しい認証プログラムならWi-Fi 7でもよいのでは? と思うかもしれない。実は、Wi-Fi 6とWi-Fi 6Eには技術面で大きな違いがあるのではなく、ただ6GHz帯の利用を対象にするか否かの違いだけなのだ。

「Wi-Fi 5」「Wi-Fi 6」「Wi-Fi 6E」……違いは何か

では、Wi-Fi 5とWi-Fi 6、Wi-Fi 6Eでは何が変わるのだろうか。まずは、Wi-Fi 5のベースであるIEEE 802.11acと、Wi-Fi 6のベースであるIEEE 802.11axの違いから説明しよう。

〇IEEE 802.11acと11axの違いは?

IEEE 802.11ワーキンググループで標準策定に携わるNTTアクセスサービスシステム研究所の井上保彦主任研究員によると、IEEE 802.11axの特徴は「従来のような最大通信速度の向上よりも、同時接続する端末が多い環境での実行速度(スループット)向上を目標にした標準」であることだ。どういうことかと言えば、ふだんはストレスなく利用できているスマートフォンでのWebアクセスでも、ターミナル駅周辺などの端末数が多いエリアに入ると途端につながりにくくなったり遅くなったりすることはよく体験するところだろう。そのつながりにくさや遅延を解消するために、周波数の利用効率を改善する技術が、IEEE 802.11axには盛り込まれており、体感する通信速度は従来よりもずっと改善されると見込まれている。

最大通信速度は11acで約7Gbps、11axでは約10Gbpsなので、この面でも改善されてはいるが、劇的な進化とはいえない。その一方、体感する通信速度は11acの数倍にできるのではないかと期待されている。もっともこれは使用するエリアの他端末の同時接続数にもよるので未知数ではあるのだが。

では、11axではどのような技術で実効速度を上げていくのだろうか。それには複数の技術を併用することがポイントになるが、井上氏は、「なかでも、現在の11ax対応とうたう製品の多くが実装していると思われる、OFDMA伝送技術、スペーシャルリユース(周波数リソースの高密度再利用)技術の2つが大きく貢献する」という。この2つの技術について、次に簡単に説明する。

周波数利用効率を改善するOFDMA伝送

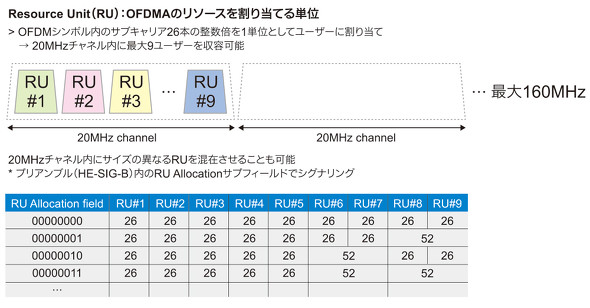

つながりやすさや遅延解消のためには利用するチャネルの幅をより広くすることが効果的なため、例えば第3世代のIEEE 802.11aまでは約20MHzで1チャンネルだったものを、11nでは40MHz幅、11acでは80MHz幅あるいは160MHz幅に拡大してきた。しかし広い帯域幅の通信と狭い帯域幅の通信が混在すると、チャネルの利用効率が大きく低下する問題がある。一方、規格の後方互換性を維持するためには20MHz幅のチャネルアクセスもサポートしなくてはならない。そこで11axでは、狭い帯域幅のチャネルであっても多くの通信を「相乗り」できるように、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多元接続)という伝送技術を導入した。これはLTEやWiMAXでも採用されている技術だが、これまでの無線LAN規格にはなかった。

変調方式は11acなどと同じOFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing:直交周波数分割多重変調方式)と呼ばれる方式のまま(一部違いはあるが)で、チャネル内を細かいサブキャリア単位で区切って複数端末の通信を乗せるようにしているのだが、OFDMAを採用することで、さらに多くの端末の通信を同じサブキャリアの範囲内に相乗りさせることができる。20MHzの帯域幅のチャネルでも、そこに最大9台のデバイスからの通信を詰め込むことができるのだ。この方式では短いパケットのおさまりがよくなる。インターネット通信は一般に短いパケットのやりとりが非常に多いため、周波数の利用効率が向上する。この技術でスループットを4倍程度にすることが目指されている。

*図中のRUの大きさはサブキャリア26本単位で可変。

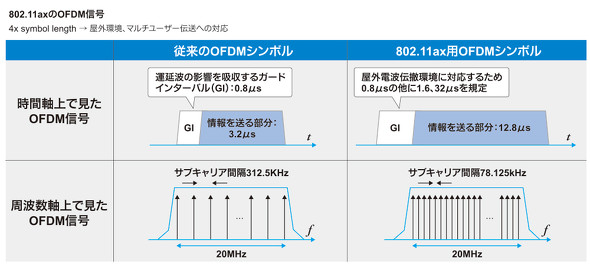

なお、OFDM信号フォーマットも改善されており、サブキャリア間隔を11acなどの1/4にあたる78.125KHzにまで縮めて、サブキャリア数が少し増加し、伝送速度が若干向上している。それと同時に、OFMDシンボル長を4倍にして、遅延波(室内の壁や屋外の建物などに反射して返ってきて通信に悪影響を及ぼす電波)の影響を吸収するためにシンボル先頭に設けられたガードインターバル(GI)の時間を従来に比べて長くとれるようにした。これは、屋外での利用で従来よりも遠くにある反射物(建物など)からの、より遅く返ってくる遅延波を吸収するためだ。これにより、マルチパスの影響が避けられ、伝送効率がよくなる。屋外での利用エリアが従来よりも広くなる(最大でも100メートル圏内と想定されるが)可能性がある。

「隠れ端末」「さらし端末」問題を解消するスペーシャルリユース技術

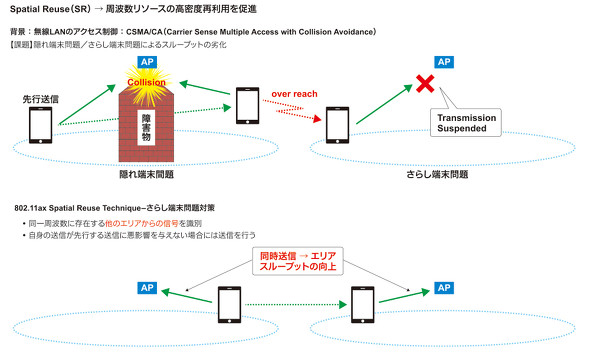

もう1つの主要技術がスペーシャルリユース(Spatial Reuse、略称 SR)と呼ばれるものだ。従来の無線LAN環境では、同じアクセスポイントに向けて複数端末が同時送信すると、信号が衝突(コリジョン)して性能が低下する。これが「隠れ端末問題」だ。また一方ではある端末が隣接エリアにあるアクセスポイントの電波を受信して、先行送信した端末があると判断して本来自分が通信すべきアクセスポイントへの送信を一時保留する「さらし端末問題」も発生していた。これらの問題は、端末周辺の通信状態が把握できないことに起因する。

これに対して、11axでは、端末側とアクセスポイント側の双方でキャリアセンシング機能を導入し、受信感度と送信電力を動的に制御して、他の通信に悪影響を与えないようにする技術が採用されている。これにより、少ない周波数リソースをより有効に活用しながら互いの通信の干渉を防ぎ、スムーズにつながり、遅延も発生しにくくなる。つまりスループットの向上が期待できる。

このほか、11acで規定されている下り方向のMU-MIMOに加えて上り方向のMU-MIMO仕様の追加、端末とアクセスポイントが送受信するタイミングを事前にネゴシエーションして、端末のスリープ時間を適切にすることで省電力化する機能(TWT:Target Wake Time)などが、11axで追加された主な技術的ポイントだ。井上氏によると、現在市販のWi-Fi 6対応機器では、上記OFDMA伝送技術とスペーシャルリユース技術以外の要素の実装はまだこれからという状況のようだ。

IEEE 802.11axは5935~7125GHzの周波数帯域の利用を想定

さて、それではWi-Fi 6Eは、Wi-Fi 6(=IEEE 802.11ax準拠)が備える以上のような機能以外に何をつけ加えるのだろうか。それは繰り返しになるが6GHz帯の利用可能性だ。IEEE 802.11axが議論対象としているのは5935~7125GHzの周波数帯域の利用である。この周波数帯域を無線LANのために開放している国は今のところなく、各国で法改正のための議論が進められているところだ。仮に一部条件つきであっても、この全帯域が開放されたら、広い帯域幅のチャネルをより多く収容できることになり、通信環境には現在と比較にならないほど余裕が生まれる可能性がある。単純計算で20MHz幅のチャネルなら59個、80MHz幅のチャネルでも14個、160MHz幅のチャネルなら7個が追加できることになるわけだ。11axは、この豊富な電波リソースを利用することを想定している。だからこそ、Wi-FiアライアンスがこれにWi-Fi 6Eという名前を用意したと考えれば納得がいくだろう。

ただし、6GHz帯の電波は他のさまざまな用途で利用されている。他の用途の通信の利用周波数帯をどこかに引っ越せればよいが、おそらく難しい。そこで既存の通信に影響を与えないように、6GHz帯の無線LAN利用時には機器にAFC(Automated Frequency Coordination)機能を備えて周囲の電波運用状況をスキャンして、電波利用法を最適化するなどの条件(制約)が義務付けられることが想定されている。

条件がどうなるかは分からないが、他の用途の通信と無線LANが共用できるように議論が進められているところのようだ。とにかく、無線LAN業界はこぞって6GHz帯の開放を望んでおり、ユーザーとしての私たちも、より高速でつながりやすい無線LANを待望している。セルラー系の5Gとのユースケースの重複も気になるところではあるが、無線局免許なしで使えるという導入ハードルの低さは無線LANならではのもの。ビジネスでも高精細動画やAR/VRコンテンツなど、ネットワーク負荷が重い通信はますます増える。また個人のプライベートと仕事の両面で利用されるモバイル端末は増えていく。無線LAN、5G、LPWAなど、通信目的・利用環境・条件に適した方式を選択して通信環境を最適化していく選択肢が増えるのは好ましいことだ。今は電波法改正をひたすら待つしかないが、Wi-Fi 6Eが利用できる日が早く来ることを期待したい。