日経が、テスラ「モデル3」を分解、トヨタやVWを6年先行していると解明。自動運転だけでなく車両全体を制御する統合ECU(電子制御ユニット)は、3キログラムに満たない「頭脳」が、テスラの強さの源泉となると同時に、自動車部品のサプライチェーン(供給網)をがらりと変える影響力を持つという。既存のメーカーが開発できない理由はないが、系列の部品メーカーの存続を危うくするようなことは避けたがっているからだと言う。

米テスラの量産電気自動車「モデル3」(画像:テスラ)

米テスラの技術力はどれほどのものか――。実力を確かめるため、日経BPのプロジェクトチームはテスラ初の本格量産車「モデル3」を購入して分解した。内部から飛び出した最大の驚きは、自動運転だけでなく車両全体を制御する統合ECU(電子制御ユニット)だ。3キログラムに満たない「頭脳」はテスラの強さの源泉となると同時に、自動車部品のサプライチェーン(供給網)をがらりと変える影響力を持つ。

「うちの会社にはできない」。ある国内自動車メーカーの技術者が、テスラの車載コンピューターを見て白旗を揚げた。

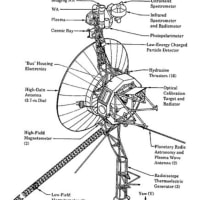

テスラは量産中の電気自動車(EV)である「モデル3」や「モデルS」などに、「HW3.0」と呼ぶ車載コンピューターを搭載する。内蔵する半導体を自社開発し、自動運転とインフォテイメントなどの機能を統合制御するECUの役割を一任した。

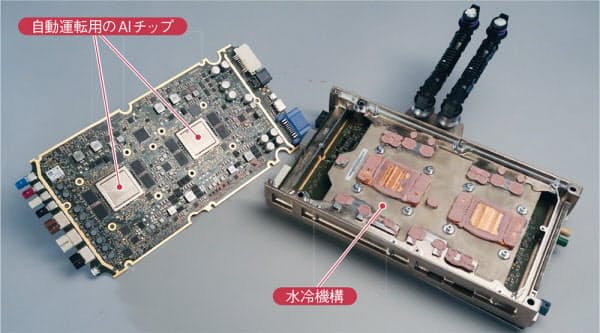

モデル3が搭載する統合ECU「HW3.0」。2枚の基板を搭載する。1枚は独自開発した人工知能(AI)チップを実装する自動運転用で、もう1枚はインフォテイメントシステムなどを制御するMCU(メディア・コントロール・ユニット)。基板間に水冷ヒートシンクを配置した(撮影:日経Automotive)

車載電子プラットフォーム(基盤)の中核に高性能なコンピューターを据えるアーキテクチャーは「中央集中型」と呼ばれる。自動車業界の関係者は異口同音に「実用化は2025年以降」と説明してきた。

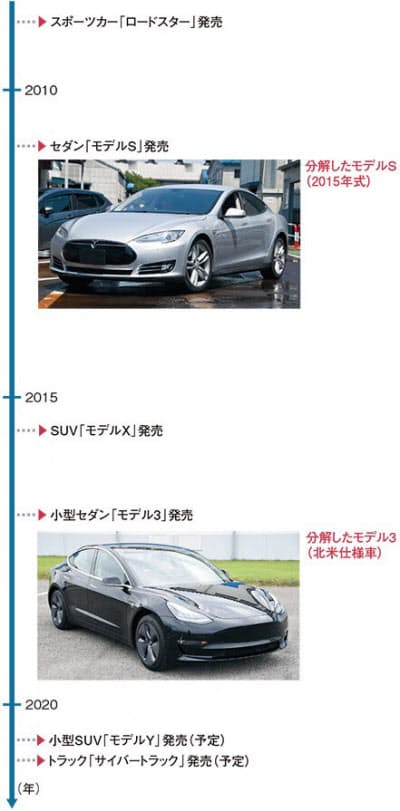

一方のテスラがHW3.0を導入したのは19年春。他社を6年以上も先行したことになる。テスラは自動運転システムの進化に合わせて車載電子基盤を刷新。14年9月に第1世代を投入して以降は、2~3年という極めて短いサイクルで開発を進めている。

テスラは2~3年ごとに自動運転システムを強化している(図:日経Automotiveが作成)

圧倒的なスピードで構築したテスラの中央集中型の車載電子基盤は、他の自動車メーカーのみならず、業界全体にとっての脅威になる。長い歳月をかけて積み上げてきた既存の部品サプライチェーンを崩壊させる可能性を秘めるからだ。

■既存メーカーはサプライチェーンが重荷に

冒頭の技術者が「できない」と言ったのは、開発力が不足しているからではない。優秀な人材と多額の研究開発費を持つ大手自動車メーカーであれば、実現できないわけがない。

それでも、自動車メーカーによる実用化は25年以降と遅い。最大の理由は「しがらみ」(前出の技術者)で、同時に新興勢力のテスラにとって強みを発揮できる領域でもある。

トヨタ自動車や独フォルクスワーゲン(VW)を含め、旧来の自動車メーカーが車載電子基盤を変更できずにいるのは、部品メーカーの仕事を奪いかねないためだ。中央集中型にすればECUの数は激減する。ECUの出荷台数の多さで事業規模を確保している部品メーカーにとっては死活問題で、自動車メーカーは慎重にならざるを得ない。

結果として数十個のECUが複雑に絡み合う「スパゲティ状態」の電子基盤を使い続けるしかない。これまで自動車メーカーの成長を支えてきた強固なサプライチェーンが重荷になってきた。

■電子基盤は内製にこだわる

一方のテスラにはこうしたしがらみがなく、理想を追求した選択と集中を断行できる。消費者が求める自動運転やコネクテッドカーのニーズをいち早く察知し、その要求を満足させられる車両システムの開発に注力し続ける。実際、分解したテスラのモデル3の内部には、統合ECUを含めて数個のECUしか存在していなかった。

同社最高経営責任者(CEO)のイーロン・マスク氏によると、モデル3に搭載する統合ECUの性能は「完全自動運転に対応する水準」だ。現状では「レベル2」の運転支援にとどまるが、ソフトウエアの更新機能であるOTA(オーバー・ジ・エア)を使えば自動運転車に進化できるという。

VWが目指すハードウエアとソフトウエアの分離も容易だ。テスラは既に、サプライヤーに任せていた自動運転用のソフトウエアの開発を内製に切り替えつつある。こうなると、ハードウエアを中心に供給していた部品メーカーの利益は大幅に縮小される。電動駆動システムも、テスラはメガサプライヤーに丸投げしていないことが分かった。

分解したモデル3のほとんどの部品には、部品メーカーの名前は刻印されていなかった。一方で、テスラのロゴはECU内部の基板を含めて多く配置されていた。同社が徹底して開発の主導権を握っていたことが分かる。

競争力になる部分の内製開発にこだわるテスラが成功すれば、他の自動車メーカーも続かざるを得ない。それは、既存のサプライチェーンでのビジネスが通用しなくなることを意味する。トヨタやVWの6年以上も先を行く「理想形」の車載電子基盤を武器に、テスラは自動車業界の勢力図を変えようとしている。

(日経クロステック/日経Automotive 久米秀尚)