日経が『YouTube見れば"東大生"に 開かれた学びの扉』なる記事を載せていたが、東大も『東大TV』で、ニュートリノをめぐる素粒子物理学の理論をノーベル物理学賞の東大宇宙線研究所長の梶田隆章が説明する等をYoutubeで配信。ほかにも「次世代人工知能」「中国の外交と東アジア情勢」「ノーベル賞作家ル・クレジオ氏講演」など自然・社会・人文の各領域で多様なテーマの講義を集め、現在約1300のコンテンツがあると言う。

ネット動画を利用した大学関連の教育番組は2013年に設立された日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)があり、国公私立を問わず、加盟する36の大学の講義をネットで無料で見られるようにした。381講座が公開され、これまでに110万人が視聴している。

JMOOC副理事長の深澤良彰は言う。「ネット動画で学び方が変わりつつある。これからは学歴より、その人が何を学んだかという『学習歴』が知力の評価軸になっていくだろう」という。

東大TVの撮影風景(東大提供)

■東大ならでは

スタートは2005年。東大TVリーダーの中澤明子は「大学の知を社会に開放する事業として始めた」と話す。配信しているのは主に公開講座で、5人ほどのスタッフが撮影と編集を担当する。「ノーベル賞受賞者が講義するコンテンツは本学ならでは」と学術支援職員の渡辺泰子。また独自の動画配信サイト「UTokyo OCW」では大学の正規の講義を収録し、講義資料とあわせて無償公開している。

動画サイトを使い、最先端の知を研究者が肉声で伝える――。このアイデアは00年代初頭に米マサチューセッツ工科大学が先鞭(せんべん)をつけた。同大は現在2400の講義を公開。世界で5億人が視聴する巨大な知のプラットフォームに成長した。

東大TVリーダーの中澤氏(右)と学術支援職員の渡辺氏。手に持っているのは東大TVのマスコットキャラクター「ぴぴり」

■変わる知力の評価軸

日本では大学間の連携の動きが進む。13年に設立された日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)は国公私立を問わず、加盟する36の大学の講義をネットで無料で見られるようにした。381講座が公開され、これまでに110万人が視聴している。

JMOOC副理事長の深澤良彰は言う。「ネット動画で学び方が変わりつつある。これからは学歴より、その人が何を学んだかという『学習歴』が知力の評価軸になっていくだろう」

JMOOCには36の大学が加盟する

■他者を意識する

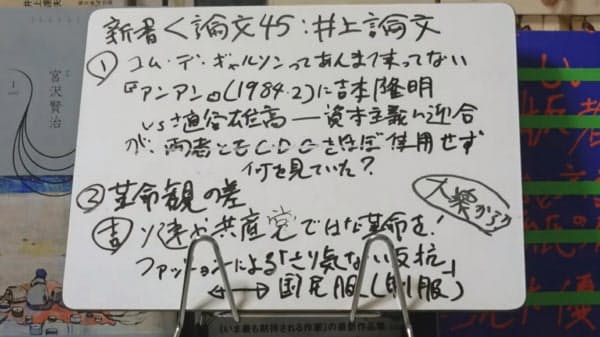

「論文ユーチューバー」――。奇妙な肩書で活動している在野の研究者がいる。専門の有島武郎研究のかたわら、ユーチューブに「新書よりも論文を読め」というシリーズ動画を営々と投稿し続けている荒木優太だ。文学や哲学の紀要論文などを解説する高度な内容で、公開している動画数は200にのぼる。ホワイトボードに手書きしたレジュメを画面で大写しにし、自分は声だけで解説を加えるスタイルだ。

このような動画を作っているのは「考えをまとめるため」だが、それだけではない。「自分が個人の考え方に凝り固まってしまわないために公開している」という。

ユーチューブには見た人が動画の内容を評価するボタンが実装され、コメントも書き込める。情報を一方的に伝えるのではなく、対話や反論に対して開かれているといえる。「動画を見ている他者を意識することで、緊張感をもって研究できる」と荒木は話す。

荒木氏はレジュメを画面に映しだして、姿を見せずに論文を解説する

15世紀の欧州で活字印刷の技術が発明されると、知の伝達方法は文字が中心になった。そして今、その一部が動画に移行しつつある。だが「それは驚くことではない」とメディア情報学者の石田英敬は指摘する。「プラトンの著作を読めばわかるように、古代、知は対話によって伝えられた。文字はそれを実況中継するメディアだった。その文字が動画に変わってきたと考えればよい」

■受け手への責任

動画は語り手の肉声を伝え、アニメーションやCGなどを使えばより効果的に情報が伝わる。内容を直感的に理解できる点では活字よりも優れている面があるが、そのわかりやすさには落とし穴もある。

19年春に開設された「中田敦彦のYouTube大学」。お笑いタレントが「教育系ユーチューバー」となり、政治経済から哲学、歴史まで幅広く解説する動画を投稿する企画だ。若い世代の支持を集めたが、欧州や中東の近現代史を解説する内容が不正確だとの声があがり、"炎上"した。

フェイクニュースがSNSを通じて瞬時に拡散する時代。伝達する内容に正確性が求められるのはいうまでもない。社会学者の鈴木謙介は「教育とは受け手側に対して責任を持つこと。これがネット上に自由に投稿できる動画サイトで担保できるかどうかは怪しい」と慎重な見方を示す。

とはいえ、「知の動画化」の流れはこれからも進むだろう。鈴木は「知的なエンタメと考えれば多くの人が楽しめる利点はある」と話す。その特質を伸ばしていく知恵と倫理が求められている。