この慣用句がおかしいというわけではありません。

では何かというと、この言葉が使われた状況に違和感を感じました。

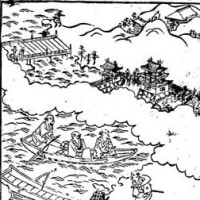

あるテレビ番組で、源平最後の合戦、壇ノ浦の海戦を特集していたのですが、その中で、「合戦の火蓋が切って落とされました」と言っていたのです。

「戦いの火蓋を切る」という慣用句は、昔の火縄銃で、火薬を入れる火皿が、剥き出しのままでは暴発する危険があるので、火薬を入れた後は蓋(火蓋)をしておいて、いよいよ射撃をする時にその蓋を開ける(切る)ことが語源です。

しかし、鉄砲伝来は1543年ですが、壇ノ浦の海戦はそれより350年以上も前の1185年です。

もうお分かりですよね。壇ノ浦の海戦で火蓋は切られていないのです。まだ弓矢の時代でしたから。

まあ、慣用句は慣用句ですから、鉄砲が用いられていない合戦に「火蓋を切る」という表現を使っても、別に間違いではありません。

でもねえ・・・

テレビや映画の時代考証では、物や服装などには十分注意を払っていますが、言葉も、その言葉が生まれていない時代を扱う場合は使わない方が賢明で、この例でも語源に思いを至らせれば、いくら何でも源平合戦に火縄銃を語源とした火蓋は相応しくないと、私は思うのですが、いかがでしょう。

では何と言えばよかったか。

源平合戦での飛び道具は弓矢でした。そして、物事の始まりを表すことを「嚆矢」と言いますが、これは昔の合戦で、矢の先端に風を切って音を出す仕掛けを取り付けた、鏑矢(かぶらや)を放って、戦いを始める合図としていたのが語源です。

ですから番組では、「戦いの嚆矢が放たれた」と言えば、時代も考慮した良い表現になったと思うのですが、どうでしょうか?

※嚆矢と鏑矢は構造が少し違うのですが、音が出るという機能では同じに考えて差し支えありません。

ついでながら、戦いの火蓋を切って「落とす」というのは、同じように物事を始めるという意味の「幕を切って落とす」との混用ですから、二重に違和感を覚えましたが、この点は単なる勘違いなので、ここでは、これ以上触れないことにします。

「それは考え過ぎ、拘り過ぎだ」というご意見もおありでしょう。

でも、私は拘ります。拘ることで、歴史を理解する上でその時代の雰囲気、もっと言えば臨場感が掴めると思うからです。

矢がひょうひょうと飛び交う壇ノ浦に火縄銃が存在したら、雰囲気も臨場感もぶち壊し、もはやオーパーツですよね。

では何かというと、この言葉が使われた状況に違和感を感じました。

あるテレビ番組で、源平最後の合戦、壇ノ浦の海戦を特集していたのですが、その中で、「合戦の火蓋が切って落とされました」と言っていたのです。

「戦いの火蓋を切る」という慣用句は、昔の火縄銃で、火薬を入れる火皿が、剥き出しのままでは暴発する危険があるので、火薬を入れた後は蓋(火蓋)をしておいて、いよいよ射撃をする時にその蓋を開ける(切る)ことが語源です。

しかし、鉄砲伝来は1543年ですが、壇ノ浦の海戦はそれより350年以上も前の1185年です。

もうお分かりですよね。壇ノ浦の海戦で火蓋は切られていないのです。まだ弓矢の時代でしたから。

まあ、慣用句は慣用句ですから、鉄砲が用いられていない合戦に「火蓋を切る」という表現を使っても、別に間違いではありません。

でもねえ・・・

テレビや映画の時代考証では、物や服装などには十分注意を払っていますが、言葉も、その言葉が生まれていない時代を扱う場合は使わない方が賢明で、この例でも語源に思いを至らせれば、いくら何でも源平合戦に火縄銃を語源とした火蓋は相応しくないと、私は思うのですが、いかがでしょう。

では何と言えばよかったか。

源平合戦での飛び道具は弓矢でした。そして、物事の始まりを表すことを「嚆矢」と言いますが、これは昔の合戦で、矢の先端に風を切って音を出す仕掛けを取り付けた、鏑矢(かぶらや)を放って、戦いを始める合図としていたのが語源です。

ですから番組では、「戦いの嚆矢が放たれた」と言えば、時代も考慮した良い表現になったと思うのですが、どうでしょうか?

※嚆矢と鏑矢は構造が少し違うのですが、音が出るという機能では同じに考えて差し支えありません。

ついでながら、戦いの火蓋を切って「落とす」というのは、同じように物事を始めるという意味の「幕を切って落とす」との混用ですから、二重に違和感を覚えましたが、この点は単なる勘違いなので、ここでは、これ以上触れないことにします。

「それは考え過ぎ、拘り過ぎだ」というご意見もおありでしょう。

でも、私は拘ります。拘ることで、歴史を理解する上でその時代の雰囲気、もっと言えば臨場感が掴めると思うからです。

矢がひょうひょうと飛び交う壇ノ浦に火縄銃が存在したら、雰囲気も臨場感もぶち壊し、もはやオーパーツですよね。