ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください

←ポチっと押してください

江州下坂本に太郎兵衛という者がいた。三十五六まで定った妻はなく、割と裕福に暮らしていたが、何を考えてか、人を召し使うわけでもなく一人で暮らし、自宅の他に家を二三軒ほど持っていたが、これも手入れをするのが面倒だと売り払ってしまい、兎角、世の中の変わり者だと、人にも言われる行跡であった。

弟は軽路といって座頭であった。師に連れられて幼い時から江戸に住み、仕事であちらこちらへ行く間に芸なども覚え、心だての良い者だと皆に親しまれ、若いうちから何度も重要な役をこなして堅実に出世もし、その頃の座頭たちは、軽路を羨む者も多かった。

かくて元禄二年の夏、軽路は、また重要な役を三つばかり勤め上げ、ますます皆に信用されるようになった。

その後、かねてから願っていた、西国への勤めの旅に出たいと、前年より方々を駆け巡って旅費の寄付を募っていたが、そこは気風のいい江戸人たち、先を争うように援助を申し出て、かなりの額が軽路の許に集まった。

この度の上京は、身に誉の嬉しさも一入で、坂本にいる兄にも知らせ、故郷の人々にもこの出世を披露しようと思い、軽路は、矢橋から坂本への道を急いだ。

坂本に着いて太郎兵衛を訪ねると、太郎兵衛も非常に喜び、心尽しにもてなし、酒なども酌み交わした。そして軽路は、江戸から持ってきた八百両余の金を太郎兵衛に預け、日程に余裕があるから、しばらくここで休息を取りたいと頼んだ。

ところが二三日も経った頃、どうしたことか軽路は病になって、喉が腫れて塞がり、四五日も寝込んでしまった。

兄の太郎兵衛は才覚して、喉の腫を破って膿を出してしまったなら、薬が喉を通り、食も進んで早く治るに違いないと思い、

「何とかして喉の腫れを取ってやるから、俺に任せておけ」

と、小脇差に付いている赤銅の笄を外して、軽路の喉を覗き込んで、腫れを突き破ろうとした。

(注:笄=こうがい。髪を整える棒状の道具。刀の柄に差して携帯する)

そうしているうち、太郎兵衛はむらむらと悪心が起こり、その笄を喉の奥へ、笄の頭が見えなくなるほど深く差し込んでしまった。

軽路は声を立てて叫ぼうとしたが、太郎兵衛はさらに、軽路の喉に手拭いを押し込み、口に手を当てて押さえたので、軽路の口からは苦しげな呻き声が出るばかりであった。

その呻き声を聞きつけた近所の者たちが、心配して見舞いにやって来たが、太郎兵衛は

「喉の腫れが塞がって、食も進まず、特に今朝からは具合が悪いらしくて、苦しんでいるのです」

と、嘘泣きをしつつ語ったので、近所の者たちも、「太郎兵衛と軽路は兄弟だし、任せておいて心配はないだろう」と、引き揚げていった。

太郎兵衛はこれ幸いと、そのまま軽路を絞め殺し、軽路の金を奪ってしまった。

そうして太郎兵衛は欲心のまま、五条の辺で母方の伯父が日銭貸をしているのを頼みに、この金を元手に預けたところ、結構な利回りになって、面白いほどの儲けになった。

それから半年にもなる頃、太郎兵衛は伯父の世話で、西京山内という所の、百石ばかりの田地を持った後家の入婿になった。この後家は、太郎兵衛より五つばかりも年上であるばかりか、芋のような顔で色は黒く、田舎で育ったせいか物腰は粗雑で、髪かたちにも頓着しないような女であった。

太郎兵衛は、この女を女房だと言って人前に出るのも気恥ずかしく、また他人から、欲ゆえの妻よと言われるのも疎ましかった。そうすると、例の悪心がまたぞろ起こってきて、何とかこの女さえ亡き者にしてしまえば、他に望むことはないと、常々思うようになっていった。

さて、その家では、いつも秋の頃は田の刈り入れや稲こきなどに忙しく、大勢の人を雇って、夜を日に継いで働かねばならなかった。そこで、二三日の内に刈り入れを始められるよう、女房は、いつも用がある時に雇っている者を、今年も同じように雇おうと、暮れ頃から西院という所まで行くことになった。

これを願っての幸いと、太郎兵衛も暮れ過ぎより家を出て、頭巾を目深に被り、帷子に縄帯を引き締め、二尺あまりの大脇差を差して、西の土堤伝いに北へと歩いて行った。

頃は九月二十日、宵闇は鼻をつままれても判らぬ薄曇りの中、草むらを分けて忍び行くと、野道で人通りもない場所だが、女房にとっては歩き慣れた道で、暗い夜も厭わず歌を口ずさんで帰るところを、太郎兵衛は少しやり過ごして、後から土堤の上に駆け上って大脇差を抜き、腰の番を真二つに斬り離せば、あっと言う声ひとつして、屍は左右へと離れた。

首尾よく行ったと思い、太郎兵衛は何食わぬ顔をして衣類を着替え、家へ帰った。

家では、女房の帰りがあまり遅いのを不審に思い、出入りの男どもが道まで迎え行ったところ、この死体を見つけて大騒ぎになっていた。太郎兵衛も、初めて知って驚いたような顔をして、当面は一緒に詮議するふりをした。

それからしばらくして、太郎兵衛は家も田地も売り払って現金にし、かれこれ合せて千二三百両、そのうえ坂本の家も売って金にして、一生、派手に遊んで暮らせるほどの身上となった。

ところが太郎兵衛は、まだ飽き足らないのか、同じように、財産のある女を探して妻にしようと企んでいたところ、悪運も味方して、下京松原で名高い合羽屋の娘、しかも惣領で、家督も十二分にある女を妻にして、二年ばかり過ぎるうちに、一人の子をもうけた。

太郎兵衛はこの子を殊に寵愛し、少しでも姿が見えないと尋ねまわるほど可愛がっていたが、ようやく五つばかりになった年に疱瘡を患い、そうなると太郎兵衛は心配で矢も楯も堪らず、こうしたことには願をかけるに限ると、自ら裸足参りをするため、毎日の暁ごとに清水へ参り、一心に願をかけ、明かるくなってから帰るのを自分の役目のようにしていた。

四日目にあたる朝は八つ頃に家を出て、六波羅を東へと急いでいたが、道の先に誰かがいて、星明かりに透かして見ると一人の座頭が、江戸節も面白く歌いながら、杖を持って歩いていた。

太郎兵衛は、まだ夜も明けぬうちに家を出て、道の程も心細く、殊に幼い子供の病が重いのを苦にしており、物悲しく気も弱くなっていいたので、座頭と連れ立って歩こうと思い、四五間ほど手前から声をかけ、

「座頭殿、この夜更けに何所へござります」

と言えば、座頭は少し立止まる様子で、

「我は、願う事があって、清水へ参るところです」

と言うのを頼もしく思い、

「私も清水へ参る者です。一人息子が疱瘡に罹って、しかも殊のほか重く、十死一生の様子を見るに忍びなくて、その願いに参るところです。よかったら、ご一緒しましょう」

と誘った。

すると座頭は手を打って、

「さては、そなたは太郎兵衛殿か。我は、そなたに預けた銭がある。この銭を取り返そうと、何年も時機を窺っていたが、そなたの運が強すぎたため、今まで巡り会えずにいた。このたびの災難も、みな我が為した事である。覚えがあろう」

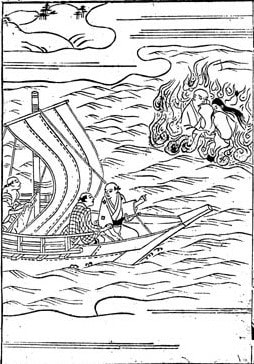

と言って振り返れば、紛れもなく、以前、手にかけて殺した軽路が、恐ろしい眼をして口から火を吹き、飛び掛かって太郎兵衛を捕えようと、大手を広げて追いまわった。

太郎兵衛は気も心も身に沿わず、かなたこなたと逃げまわったが、あまりのことに息は絶え、気を失って、しばらくは死んだようになっていたが、我を取り戻して起き上がったものの、いよいよ空恐ろしくなって足も思うように動かず、それでも何とか家に帰ろうと走っていた。

すると、松原寺町の辻で、家で召し使っている下女に行き会ったので、

「お前は、今頃、何をして歩いているのだ。うちの子はどうなった」

と問えば、下女は肝を潰した顔をして、

「旦那が夜更けに出かけられて、しかもお帰りが遅いので、人を仕立ててお迎えに参らせようと、駕籠の者を呼びに来たのです。御子は、今、わらわが食い殺しました」

と言って振り返ったのを見れば、山内で手にかけて殺した女房であった。

太郎兵衛は、またこれに驚いて、しばらく気絶していたが、家から、子の容体が悪くなったことを太郎兵衛に知らせ、また医者などを呼びに出て来た者たちに見つけられ、ようやく助けられて帰って来た。

しかし、それから太郎兵衛は病づいて、とうとう死んでしまい、その跡も次第に衰微して、今はその人の名も知っている者はなく、絶え果ててしまったという。

江州下坂本に太郎兵衛という者がいた。三十五六まで定った妻はなく、割と裕福に暮らしていたが、何を考えてか、人を召し使うわけでもなく一人で暮らし、自宅の他に家を二三軒ほど持っていたが、これも手入れをするのが面倒だと売り払ってしまい、兎角、世の中の変わり者だと、人にも言われる行跡であった。

弟は軽路といって座頭であった。師に連れられて幼い時から江戸に住み、仕事であちらこちらへ行く間に芸なども覚え、心だての良い者だと皆に親しまれ、若いうちから何度も重要な役をこなして堅実に出世もし、その頃の座頭たちは、軽路を羨む者も多かった。

かくて元禄二年の夏、軽路は、また重要な役を三つばかり勤め上げ、ますます皆に信用されるようになった。

その後、かねてから願っていた、西国への勤めの旅に出たいと、前年より方々を駆け巡って旅費の寄付を募っていたが、そこは気風のいい江戸人たち、先を争うように援助を申し出て、かなりの額が軽路の許に集まった。

この度の上京は、身に誉の嬉しさも一入で、坂本にいる兄にも知らせ、故郷の人々にもこの出世を披露しようと思い、軽路は、矢橋から坂本への道を急いだ。

坂本に着いて太郎兵衛を訪ねると、太郎兵衛も非常に喜び、心尽しにもてなし、酒なども酌み交わした。そして軽路は、江戸から持ってきた八百両余の金を太郎兵衛に預け、日程に余裕があるから、しばらくここで休息を取りたいと頼んだ。

ところが二三日も経った頃、どうしたことか軽路は病になって、喉が腫れて塞がり、四五日も寝込んでしまった。

兄の太郎兵衛は才覚して、喉の腫を破って膿を出してしまったなら、薬が喉を通り、食も進んで早く治るに違いないと思い、

「何とかして喉の腫れを取ってやるから、俺に任せておけ」

と、小脇差に付いている赤銅の笄を外して、軽路の喉を覗き込んで、腫れを突き破ろうとした。

(注:笄=こうがい。髪を整える棒状の道具。刀の柄に差して携帯する)

そうしているうち、太郎兵衛はむらむらと悪心が起こり、その笄を喉の奥へ、笄の頭が見えなくなるほど深く差し込んでしまった。

軽路は声を立てて叫ぼうとしたが、太郎兵衛はさらに、軽路の喉に手拭いを押し込み、口に手を当てて押さえたので、軽路の口からは苦しげな呻き声が出るばかりであった。

その呻き声を聞きつけた近所の者たちが、心配して見舞いにやって来たが、太郎兵衛は

「喉の腫れが塞がって、食も進まず、特に今朝からは具合が悪いらしくて、苦しんでいるのです」

と、嘘泣きをしつつ語ったので、近所の者たちも、「太郎兵衛と軽路は兄弟だし、任せておいて心配はないだろう」と、引き揚げていった。

太郎兵衛はこれ幸いと、そのまま軽路を絞め殺し、軽路の金を奪ってしまった。

そうして太郎兵衛は欲心のまま、五条の辺で母方の伯父が日銭貸をしているのを頼みに、この金を元手に預けたところ、結構な利回りになって、面白いほどの儲けになった。

それから半年にもなる頃、太郎兵衛は伯父の世話で、西京山内という所の、百石ばかりの田地を持った後家の入婿になった。この後家は、太郎兵衛より五つばかりも年上であるばかりか、芋のような顔で色は黒く、田舎で育ったせいか物腰は粗雑で、髪かたちにも頓着しないような女であった。

太郎兵衛は、この女を女房だと言って人前に出るのも気恥ずかしく、また他人から、欲ゆえの妻よと言われるのも疎ましかった。そうすると、例の悪心がまたぞろ起こってきて、何とかこの女さえ亡き者にしてしまえば、他に望むことはないと、常々思うようになっていった。

さて、その家では、いつも秋の頃は田の刈り入れや稲こきなどに忙しく、大勢の人を雇って、夜を日に継いで働かねばならなかった。そこで、二三日の内に刈り入れを始められるよう、女房は、いつも用がある時に雇っている者を、今年も同じように雇おうと、暮れ頃から西院という所まで行くことになった。

これを願っての幸いと、太郎兵衛も暮れ過ぎより家を出て、頭巾を目深に被り、帷子に縄帯を引き締め、二尺あまりの大脇差を差して、西の土堤伝いに北へと歩いて行った。

頃は九月二十日、宵闇は鼻をつままれても判らぬ薄曇りの中、草むらを分けて忍び行くと、野道で人通りもない場所だが、女房にとっては歩き慣れた道で、暗い夜も厭わず歌を口ずさんで帰るところを、太郎兵衛は少しやり過ごして、後から土堤の上に駆け上って大脇差を抜き、腰の番を真二つに斬り離せば、あっと言う声ひとつして、屍は左右へと離れた。

首尾よく行ったと思い、太郎兵衛は何食わぬ顔をして衣類を着替え、家へ帰った。

家では、女房の帰りがあまり遅いのを不審に思い、出入りの男どもが道まで迎え行ったところ、この死体を見つけて大騒ぎになっていた。太郎兵衛も、初めて知って驚いたような顔をして、当面は一緒に詮議するふりをした。

それからしばらくして、太郎兵衛は家も田地も売り払って現金にし、かれこれ合せて千二三百両、そのうえ坂本の家も売って金にして、一生、派手に遊んで暮らせるほどの身上となった。

ところが太郎兵衛は、まだ飽き足らないのか、同じように、財産のある女を探して妻にしようと企んでいたところ、悪運も味方して、下京松原で名高い合羽屋の娘、しかも惣領で、家督も十二分にある女を妻にして、二年ばかり過ぎるうちに、一人の子をもうけた。

太郎兵衛はこの子を殊に寵愛し、少しでも姿が見えないと尋ねまわるほど可愛がっていたが、ようやく五つばかりになった年に疱瘡を患い、そうなると太郎兵衛は心配で矢も楯も堪らず、こうしたことには願をかけるに限ると、自ら裸足参りをするため、毎日の暁ごとに清水へ参り、一心に願をかけ、明かるくなってから帰るのを自分の役目のようにしていた。

四日目にあたる朝は八つ頃に家を出て、六波羅を東へと急いでいたが、道の先に誰かがいて、星明かりに透かして見ると一人の座頭が、江戸節も面白く歌いながら、杖を持って歩いていた。

太郎兵衛は、まだ夜も明けぬうちに家を出て、道の程も心細く、殊に幼い子供の病が重いのを苦にしており、物悲しく気も弱くなっていいたので、座頭と連れ立って歩こうと思い、四五間ほど手前から声をかけ、

「座頭殿、この夜更けに何所へござります」

と言えば、座頭は少し立止まる様子で、

「我は、願う事があって、清水へ参るところです」

と言うのを頼もしく思い、

「私も清水へ参る者です。一人息子が疱瘡に罹って、しかも殊のほか重く、十死一生の様子を見るに忍びなくて、その願いに参るところです。よかったら、ご一緒しましょう」

と誘った。

すると座頭は手を打って、

「さては、そなたは太郎兵衛殿か。我は、そなたに預けた銭がある。この銭を取り返そうと、何年も時機を窺っていたが、そなたの運が強すぎたため、今まで巡り会えずにいた。このたびの災難も、みな我が為した事である。覚えがあろう」

と言って振り返れば、紛れもなく、以前、手にかけて殺した軽路が、恐ろしい眼をして口から火を吹き、飛び掛かって太郎兵衛を捕えようと、大手を広げて追いまわった。

太郎兵衛は気も心も身に沿わず、かなたこなたと逃げまわったが、あまりのことに息は絶え、気を失って、しばらくは死んだようになっていたが、我を取り戻して起き上がったものの、いよいよ空恐ろしくなって足も思うように動かず、それでも何とか家に帰ろうと走っていた。

すると、松原寺町の辻で、家で召し使っている下女に行き会ったので、

「お前は、今頃、何をして歩いているのだ。うちの子はどうなった」

と問えば、下女は肝を潰した顔をして、

「旦那が夜更けに出かけられて、しかもお帰りが遅いので、人を仕立ててお迎えに参らせようと、駕籠の者を呼びに来たのです。御子は、今、わらわが食い殺しました」

と言って振り返ったのを見れば、山内で手にかけて殺した女房であった。

太郎兵衛は、またこれに驚いて、しばらく気絶していたが、家から、子の容体が悪くなったことを太郎兵衛に知らせ、また医者などを呼びに出て来た者たちに見つけられ、ようやく助けられて帰って来た。

しかし、それから太郎兵衛は病づいて、とうとう死んでしまい、その跡も次第に衰微して、今はその人の名も知っている者はなく、絶え果ててしまったという。