ノルト・シンフォニカー アンサンブルコンサート

2007.10.28(日)14:00開演, 井関楽器 3F スタインウェイ・スタジオ(札幌), 入場無料

演奏 ノルト・シンフォニカー団員, パート Viola(*)

♪グリーグ:組曲「ホルベアの時代より」op.40より I.前奏曲(弦楽合奏)(*)

♪グリーグ:2つの悲しい旋律 op.34 I.傷ついた心 II.最後の春(弦楽合奏)(*)

♪ヴィヴァルディ:協奏曲集「四季」op.8より 第4番 ヘ短調「冬」 第1楽章(弦楽四重奏)(*)

♪メンデルスゾーン:ピアノ三重奏 第1番 ニ短調 op.49より 第1・2楽章

♪バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007より プレリュード(マリンバ独奏)

♪フォーレ:組曲「ドリー」op.56より(ピアノ連弾)

I.子守歌 II.ドリーの庭 VI.スペイン風の踊り

♪マウラー:金管五重奏のための12の小品より(金管五重奏)

I.Maestoso alla Marcia II.Andante con moto III.Allegro grazioso, un poco agitato

― 休 憩 ―

― 休 憩 ―

♪ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 op.96「アメリカ」より 第1楽章

♪ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 op.115より 第1楽章

♪サン=サーンス:デンマークとロシアの歌によるカプリス op.79(フルート,オーボエ,クラリネット,ピアノ)

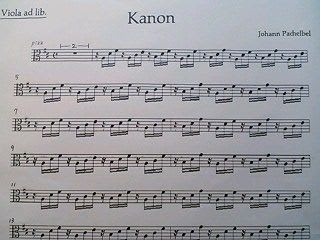

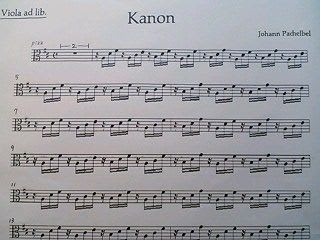

♪パッヘルベル:カノン(弦楽合奏)(*)

・札幌のオーケストラ、『ノルト・シンフォニカー』の団員による発表会にお呼ばれして、弾きに行ってきました。……と言っても、そんな団体名を耳にした事が無い人がほとんどでしょう。以下プログラムより抜粋「私たちノルト・シンフォニカーは、2007年8月に発足したばかりの、札幌を拠点として活動するアマチュア・オーケストラです。管弦楽曲のほか、オペラや演劇との共演など、さまざまな音楽を幅広く楽しんでいこう!という団体です。」 その実態は、オーケストラ・アンサンブル・ブリランテの看板が掛け替わった団体です。以前は "ブリオケ" だったのにちなみ "ハマチオケ" なんて別称も(?)。そして今回は、新体制になってから初めてのイベントです(たぶん)。

・会場は札幌の井関楽器。この楽器店、あちこち移転してましたが今の場所になってから行くのは二度目。かなりひさしぶり。相変わらずビミョーに不便な場所でうっかりすると見過ごす建物です。駐車場がないので、近くの有料駐車場へ。すすきのロビンソンの隣の隣くらいにある大きな駐車場の屋上に停めました。観覧車(ノルベサ)が見えたので愛車を記念撮影[写真]。洗車しないと。。。9階建てなので、ビルの縁の手すり越しに下を眺めると結構すごい眺め。

・会場は札幌の井関楽器。この楽器店、あちこち移転してましたが今の場所になってから行くのは二度目。かなりひさしぶり。相変わらずビミョーに不便な場所でうっかりすると見過ごす建物です。駐車場がないので、近くの有料駐車場へ。すすきのロビンソンの隣の隣くらいにある大きな駐車場の屋上に停めました。観覧車(ノルベサ)が見えたので愛車を記念撮影[写真]。洗車しないと。。。9階建てなので、ビルの縁の手すり越しに下を眺めると結構すごい眺め。

・会場のホール…と呼ぶには少々厳しい "部屋" には初めて入りました。このような発表会の場合、リハの時間は足りずに押してしまうことが多いのですが、今回は早く進みすぎて時間が余るほどでした。リハを済ませて昼食。コンマス君に案内され、そばにあった「有名店」だという『三角山五右衛門ラーメン』へ。しばし並んだ後、チャーシューメン(800円)をいただく。ホッとするあっさり味。会場へ戻り、時間つぶしに店内をウロウロしていると、バイオリン教師のA様とバッタリ遭遇してビックリ。前日もキタラで某楽器店のOさんやら某オケのS&Yさんと鉢合わせ、バッタリが続きます。

・宴会での出し物的、内輪のメンバーのお気楽な発表会を想像していたのですが、実際は、きちんとチラシを作成して宣伝し、一般のお客さんにも来てもらおうという企画でした。プログラムもきちんと作ってる~~ヒエエ~ 緊張感が高まります。

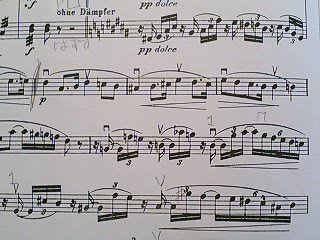

・ホルベルク:ビオラ弾きにとっての鬼門。以前にも一度弾きましたが、当時は全く歯が立ちませんでした。右の写真のフレーズもイヤララシイですが、これだけでなく、単純なギャロップのリズムもテンポが上がると、もう、アップだかダウンだか右手が混乱してしまいます。テンポは2つ(振り)ではなく、4つでとれる程度の遅さで助かりました。問題の写真(中二段)の個所は前のお二人が弾いてくれるし、なんだがゴショゴショ弾いているうちに通過。これをカッチリ弾くにはまだ修行が必要です。

・ホルベルク:ビオラ弾きにとっての鬼門。以前にも一度弾きましたが、当時は全く歯が立ちませんでした。右の写真のフレーズもイヤララシイですが、これだけでなく、単純なギャロップのリズムもテンポが上がると、もう、アップだかダウンだか右手が混乱してしまいます。テンポは2つ(振り)ではなく、4つでとれる程度の遅さで助かりました。問題の写真(中二段)の個所は前のお二人が弾いてくれるし、なんだがゴショゴショ弾いているうちに通過。これをカッチリ弾くにはまだ修行が必要です。

・2つの悲しい旋律:ゆったりした曲のテンポを指揮無しで保つのは、改めて難しく感じました。二曲目の入りは、コンマスの合図を当てにしていたらVn1は休みでした。。。Vn2の合図で入らなければならないところを見逃す。油断しました。練習参加が少ないと、こういうところでミスが出ます。

・「冬」:私にとってのメインディッシュ。メンバー:Vn1 くりりん、Vn2 まーぼん、Va ぴかりん、Vc むろっち。私以外の三名はいずれも強者ぞろいです。ある程度弾ける人達が揃うと、『真剣勝負』を思わせる独特の緊張感がありますね。

・「冬」:私にとってのメインディッシュ。メンバー:Vn1 くりりん、Vn2 まーぼん、Va ぴかりん、Vc むろっち。私以外の三名はいずれも強者ぞろいです。ある程度弾ける人達が揃うと、『真剣勝負』を思わせる独特の緊張感がありますね。

「オラ、ワクワクするぞ」(by DRAGON BALL)

弾いててこんな感じです。曲は、本来VnSoloが弾くべきパートを、Vn1とV2、そしてVaにも振り分けてくれるという無茶な編曲(by FCM)。演奏の出来については、個人的には平常心が保てず慌ててしまい、細かい音符の部分は指もつれるし音程ワヤだしでメタメタでした。勢いで乗り切りました。オチなかったのがせめてもの救い。全体としては、と~~っても熱い「冬」でした。他三名からの圧力に負けじと私もがんばりました。聴いてて「荒っぽい」という感想を持たれた方もいるかもしれませんが、何事も起こらぬ平穏な演奏よりは、「なんじゃ!?」と思わせる、こちらの方が良かったと思います。なんて自画自賛。リハで三回合わせたうちの一回目はもっと凄かったのですが、アチチ、ヤケドするぜ。どうせなら3楽章まで弾きたかったです。

・メンデルスゾーン・トリオ:大熱演でした。特にピアノは他二名を圧倒する迫力。

・マリンバ:一人ぼっちでの演奏は、聴いているこちらまで緊張してしまいました。マリンバは、運搬のためにかなり細かく分解できることをはじめて知りました。右の写真は終演後の解体の様子。

・マリンバ:一人ぼっちでの演奏は、聴いているこちらまで緊張してしまいました。マリンバは、運搬のためにかなり細かく分解できることをはじめて知りました。右の写真は終演後の解体の様子。

・ドリー:御夫婦で連弾だなんて、ステキ。去年、これのオケ版を弾きました。ピアノ版は初めて聴きましたが、こちらの方がずっと早くて軽いのですね。

・マウラー:「くだけすぎない黒系の服装で」という衣裳の取り決めは、弦パートのみだったのか。

・アメリカ:改めて聴くと、難しそう~ 堅実な演奏でした。

・ブラームス・クラ5:「メトロノームなしでよく通せるなぁ」 先日遊びで弾き、その難しさを肌で感じた者としての感想。聴いていると、「クラリネットがメインで弦は伴奏」ではなく、五本の楽器がそれぞれ対等に曲が構成されている感じです。本気で交通整理しだすとなると容易なことではなさそうで、恐ろしい。

・サンサーンス:むろっち氏はピアノにチェロにバイオリンに大活躍。他にも複数の楽器をこなす方が何名かいましたが、すごいなぁ。VnとVaだけ、とはわけが違う。

・カノン:出だし、チェロトップの合図が他のメンバーに伝わらなかったらしく、ソロで開始。止めて弾きなおすのかとドキドキしましたが、そのまま続行。ビオラはピッチカートを2小節間ひたすら繰り返し、現在地がどこだか迷子になる無限地獄。最後のarco(弓で弾く)のために、他の奏者が弓を持つのを目印にして、迷子から復帰。

・カノン:出だし、チェロトップの合図が他のメンバーに伝わらなかったらしく、ソロで開始。止めて弾きなおすのかとドキドキしましたが、そのまま続行。ビオラはピッチカートを2小節間ひたすら繰り返し、現在地がどこだか迷子になる無限地獄。最後のarco(弓で弾く)のために、他の奏者が弓を持つのを目印にして、迷子から復帰。

・団員数はそう多くはないにもかかわらず、バラエティに富んだ内容の発表会でした。皆さんかなりマジ☆モード。普段の全体合奏だと、なかなかじっくり聴くことのない個々人の音を聴けるよい機会でした。

・もうひとまわりでよいから、良い会場でやりたかった。お客が増えてしまうのはちょっとプレッシャーですが。

・客数約20名[目測;団員除く]:ほとんどが出演者の知り合いのようでしたが、こんなに来るとは思いませんでした。

2007.10.28(日)14:00開演, 井関楽器 3F スタインウェイ・スタジオ(札幌), 入場無料

演奏 ノルト・シンフォニカー団員, パート Viola(*)

♪グリーグ:組曲「ホルベアの時代より」op.40より I.前奏曲(弦楽合奏)(*)

♪グリーグ:2つの悲しい旋律 op.34 I.傷ついた心 II.最後の春(弦楽合奏)(*)

♪ヴィヴァルディ:協奏曲集「四季」op.8より 第4番 ヘ短調「冬」 第1楽章(弦楽四重奏)(*)

♪メンデルスゾーン:ピアノ三重奏 第1番 ニ短調 op.49より 第1・2楽章

♪バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007より プレリュード(マリンバ独奏)

♪フォーレ:組曲「ドリー」op.56より(ピアノ連弾)

I.子守歌 II.ドリーの庭 VI.スペイン風の踊り

♪マウラー:金管五重奏のための12の小品より(金管五重奏)

I.Maestoso alla Marcia II.Andante con moto III.Allegro grazioso, un poco agitato

― 休 憩 ―

― 休 憩 ―♪ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 op.96「アメリカ」より 第1楽章

♪ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 op.115より 第1楽章

♪サン=サーンス:デンマークとロシアの歌によるカプリス op.79(フルート,オーボエ,クラリネット,ピアノ)

♪パッヘルベル:カノン(弦楽合奏)(*)

・札幌のオーケストラ、『ノルト・シンフォニカー』の団員による発表会にお呼ばれして、弾きに行ってきました。……と言っても、そんな団体名を耳にした事が無い人がほとんどでしょう。以下プログラムより抜粋「私たちノルト・シンフォニカーは、2007年8月に発足したばかりの、札幌を拠点として活動するアマチュア・オーケストラです。管弦楽曲のほか、オペラや演劇との共演など、さまざまな音楽を幅広く楽しんでいこう!という団体です。」 その実態は、オーケストラ・アンサンブル・ブリランテの看板が掛け替わった団体です。以前は "ブリオケ" だったのにちなみ "ハマチオケ" なんて別称も(?)。そして今回は、新体制になってから初めてのイベントです(たぶん)。

・会場は札幌の井関楽器。この楽器店、あちこち移転してましたが今の場所になってから行くのは二度目。かなりひさしぶり。相変わらずビミョーに不便な場所でうっかりすると見過ごす建物です。駐車場がないので、近くの有料駐車場へ。すすきのロビンソンの隣の隣くらいにある大きな駐車場の屋上に停めました。観覧車(ノルベサ)が見えたので愛車を記念撮影[写真]。洗車しないと。。。9階建てなので、ビルの縁の手すり越しに下を眺めると結構すごい眺め。

・会場は札幌の井関楽器。この楽器店、あちこち移転してましたが今の場所になってから行くのは二度目。かなりひさしぶり。相変わらずビミョーに不便な場所でうっかりすると見過ごす建物です。駐車場がないので、近くの有料駐車場へ。すすきのロビンソンの隣の隣くらいにある大きな駐車場の屋上に停めました。観覧車(ノルベサ)が見えたので愛車を記念撮影[写真]。洗車しないと。。。9階建てなので、ビルの縁の手すり越しに下を眺めると結構すごい眺め。・会場のホール…と呼ぶには少々厳しい "部屋" には初めて入りました。このような発表会の場合、リハの時間は足りずに押してしまうことが多いのですが、今回は早く進みすぎて時間が余るほどでした。リハを済ませて昼食。コンマス君に案内され、そばにあった「有名店」だという『三角山五右衛門ラーメン』へ。しばし並んだ後、チャーシューメン(800円)をいただく。ホッとするあっさり味。会場へ戻り、時間つぶしに店内をウロウロしていると、バイオリン教師のA様とバッタリ遭遇してビックリ。前日もキタラで某楽器店のOさんやら某オケのS&Yさんと鉢合わせ、バッタリが続きます。

・宴会での出し物的、内輪のメンバーのお気楽な発表会を想像していたのですが、実際は、きちんとチラシを作成して宣伝し、一般のお客さんにも来てもらおうという企画でした。プログラムもきちんと作ってる~~ヒエエ~ 緊張感が高まります。

・ホルベルク:ビオラ弾きにとっての鬼門。以前にも一度弾きましたが、当時は全く歯が立ちませんでした。右の写真のフレーズもイヤララシイですが、これだけでなく、単純なギャロップのリズムもテンポが上がると、もう、アップだかダウンだか右手が混乱してしまいます。テンポは2つ(振り)ではなく、4つでとれる程度の遅さで助かりました。問題の写真(中二段)の個所は前のお二人が弾いてくれるし、なんだがゴショゴショ弾いているうちに通過。これをカッチリ弾くにはまだ修行が必要です。

・ホルベルク:ビオラ弾きにとっての鬼門。以前にも一度弾きましたが、当時は全く歯が立ちませんでした。右の写真のフレーズもイヤララシイですが、これだけでなく、単純なギャロップのリズムもテンポが上がると、もう、アップだかダウンだか右手が混乱してしまいます。テンポは2つ(振り)ではなく、4つでとれる程度の遅さで助かりました。問題の写真(中二段)の個所は前のお二人が弾いてくれるし、なんだがゴショゴショ弾いているうちに通過。これをカッチリ弾くにはまだ修行が必要です。・2つの悲しい旋律:ゆったりした曲のテンポを指揮無しで保つのは、改めて難しく感じました。二曲目の入りは、コンマスの合図を当てにしていたらVn1は休みでした。。。Vn2の合図で入らなければならないところを見逃す。油断しました。練習参加が少ないと、こういうところでミスが出ます。

・「冬」:私にとってのメインディッシュ。メンバー:Vn1 くりりん、Vn2 まーぼん、Va ぴかりん、Vc むろっち。私以外の三名はいずれも強者ぞろいです。ある程度弾ける人達が揃うと、『真剣勝負』を思わせる独特の緊張感がありますね。

・「冬」:私にとってのメインディッシュ。メンバー:Vn1 くりりん、Vn2 まーぼん、Va ぴかりん、Vc むろっち。私以外の三名はいずれも強者ぞろいです。ある程度弾ける人達が揃うと、『真剣勝負』を思わせる独特の緊張感がありますね。「オラ、ワクワクするぞ」(by DRAGON BALL)

弾いててこんな感じです。曲は、本来VnSoloが弾くべきパートを、Vn1とV2、そしてVaにも振り分けてくれるという無茶な編曲(by FCM)。演奏の出来については、個人的には平常心が保てず慌ててしまい、細かい音符の部分は指もつれるし音程ワヤだしでメタメタでした。勢いで乗り切りました。オチなかったのがせめてもの救い。全体としては、と~~っても熱い「冬」でした。他三名からの圧力に負けじと私もがんばりました。聴いてて「荒っぽい」という感想を持たれた方もいるかもしれませんが、何事も起こらぬ平穏な演奏よりは、「なんじゃ!?」と思わせる、こちらの方が良かったと思います。なんて自画自賛。リハで三回合わせたうちの一回目はもっと凄かったのですが、アチチ、ヤケドするぜ。どうせなら3楽章まで弾きたかったです。

・メンデルスゾーン・トリオ:大熱演でした。特にピアノは他二名を圧倒する迫力。

・マリンバ:一人ぼっちでの演奏は、聴いているこちらまで緊張してしまいました。マリンバは、運搬のためにかなり細かく分解できることをはじめて知りました。右の写真は終演後の解体の様子。

・マリンバ:一人ぼっちでの演奏は、聴いているこちらまで緊張してしまいました。マリンバは、運搬のためにかなり細かく分解できることをはじめて知りました。右の写真は終演後の解体の様子。・ドリー:御夫婦で連弾だなんて、ステキ。去年、これのオケ版を弾きました。ピアノ版は初めて聴きましたが、こちらの方がずっと早くて軽いのですね。

・マウラー:「くだけすぎない黒系の服装で」という衣裳の取り決めは、弦パートのみだったのか。

・アメリカ:改めて聴くと、難しそう~ 堅実な演奏でした。

・ブラームス・クラ5:「メトロノームなしでよく通せるなぁ」 先日遊びで弾き、その難しさを肌で感じた者としての感想。聴いていると、「クラリネットがメインで弦は伴奏」ではなく、五本の楽器がそれぞれ対等に曲が構成されている感じです。本気で交通整理しだすとなると容易なことではなさそうで、恐ろしい。

・サンサーンス:むろっち氏はピアノにチェロにバイオリンに大活躍。他にも複数の楽器をこなす方が何名かいましたが、すごいなぁ。VnとVaだけ、とはわけが違う。

・カノン:出だし、チェロトップの合図が他のメンバーに伝わらなかったらしく、ソロで開始。止めて弾きなおすのかとドキドキしましたが、そのまま続行。ビオラはピッチカートを2小節間ひたすら繰り返し、現在地がどこだか迷子になる無限地獄。最後のarco(弓で弾く)のために、他の奏者が弓を持つのを目印にして、迷子から復帰。

・カノン:出だし、チェロトップの合図が他のメンバーに伝わらなかったらしく、ソロで開始。止めて弾きなおすのかとドキドキしましたが、そのまま続行。ビオラはピッチカートを2小節間ひたすら繰り返し、現在地がどこだか迷子になる無限地獄。最後のarco(弓で弾く)のために、他の奏者が弓を持つのを目印にして、迷子から復帰。・団員数はそう多くはないにもかかわらず、バラエティに富んだ内容の発表会でした。皆さんかなりマジ☆モード。普段の全体合奏だと、なかなかじっくり聴くことのない個々人の音を聴けるよい機会でした。

・もうひとまわりでよいから、良い会場でやりたかった。お客が増えてしまうのはちょっとプレッシャーですが。

・客数約20名[目測;団員除く]:ほとんどが出演者の知り合いのようでしたが、こんなに来るとは思いませんでした。