小生の誕生日、さらに父の日と続いて外食が多くなった週末・・。息子からは花をもらいました。

花入は友人であった故平野庫太郎氏の油滴天目釉の花器を使いました。

本日は早朝から羽田に向かい、飛行機の往復で日帰りの郷里まで墓参り。義理の妹らが出迎えてくれるとのこと。

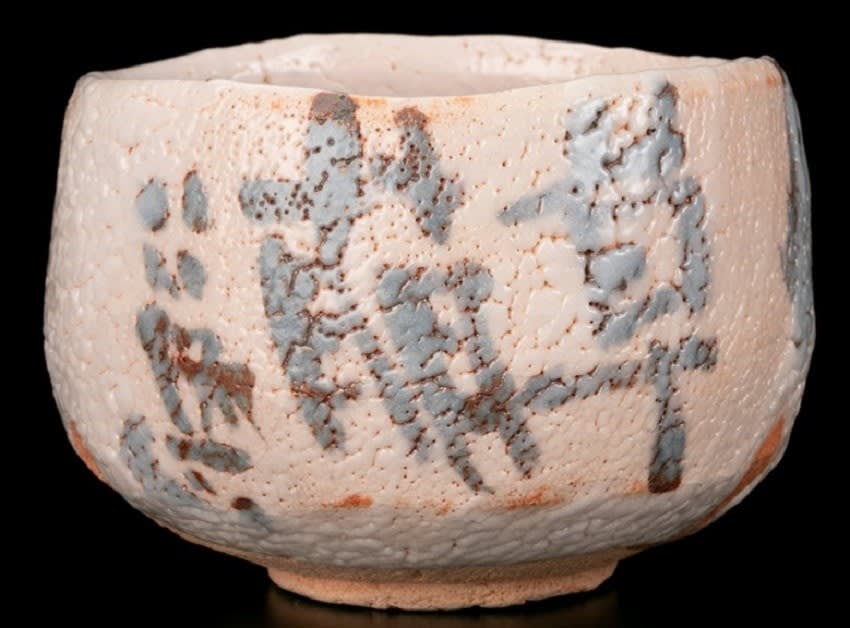

さて本日紹介するのは、いつかは欲しいなと思っていた加藤孝造氏のお茶碗です。

加藤孝造の志野の魅力と清水公照の境地の融合した志野茶碗です。

志野茶碗「草萌」 清水公照絵付 加藤孝造作

絵付:清水公照 清水公照による共箱 美斎(押印:指物師 か)

口外径122*最大胴径133*高さ90*高台径61

清水公照は陶器に絵付や直筆の文字を描いて作品を作っています。お茶碗も当然その領域に入ります。

清水公照の略歴は下記のとおりです。

********************************

清水公照:本名:清水睦治(しみず むつじ)、1911年1月3日~1999年5月6日。華厳宗の僧侶。

兵庫県飾磨郡曽左村(現・姫路市)出身。第207世、第208世東大寺別当、華厳宗管長となり、大仏殿昭和大修理を行った。独特の味わいのある書画、陶芸で知られる。

1963年頃から「泥仏(どろぼとけ)」と称するユニークな小さな仏像を制作した。泥仏庵と号す。また、「今良寛」の異名がある。100年に一度と言われる大仏殿昭和の大修理の総指揮を取り無事成功させています。

清水公照の名を有名にしたのは軽妙洒脱で自由闊達な「書画」や「陶芸」、さらに「泥仏」と名付けられた焼き物などの味わい深い作品からです。

公照師のひねりだす泥仏の表情には悟りや達観はく、煩悩むき出しの人間味あふれる面構えが多いとされます。

「煩悩のない人間などいない」と言い切り、「悩みに悩みぬいた時に出る心の汗が自分の人生を清めてくれるのだ」とし、日常茶飯事を大事にし、あるがままを受け入れる融通無碍な人生観がその作品から語られています。

********************************

清水公照の描いた文字や文様と志野の釉薬がカラッと焼けた感じが見事に融合しています。

「自分の気持ちが投影できたかが最も大事」と加藤孝造は自分の作陶について晩年に語っていたそうです。

また「瀬戸黒にしろ志野にしろ、作陶は釉薬を掛けるにしても一瞬して作品の出来不出来が決まります。それまでの苦労がそこで無駄になることが多いのですが、そこに工夫と決断力がある。」とも述べています。

このことを理解するには鑑賞する側にもある程度の作陶の経験が必要だろうと思います。

茶碗の作陶はひとつの妥協も許されないカテゴリーです。外側の景色も見込みも高台も・・・。

その作品の中に清水公照の人生観のようなものが入り込んできた作品です。画家や書家との融合とは違う一味違う趣を持っています。

清水公照もまた加藤孝造の志野の釉薬をイメージした文字を記したのでしょう。清水公照と加藤孝造の合作のお茶碗は数多くありますが、絵付けや字が分かりやすいものがいいでしょう。ある意味、解りにくい作品は当方は苦手・・・。

*高台脇に「こ」の彫銘有り

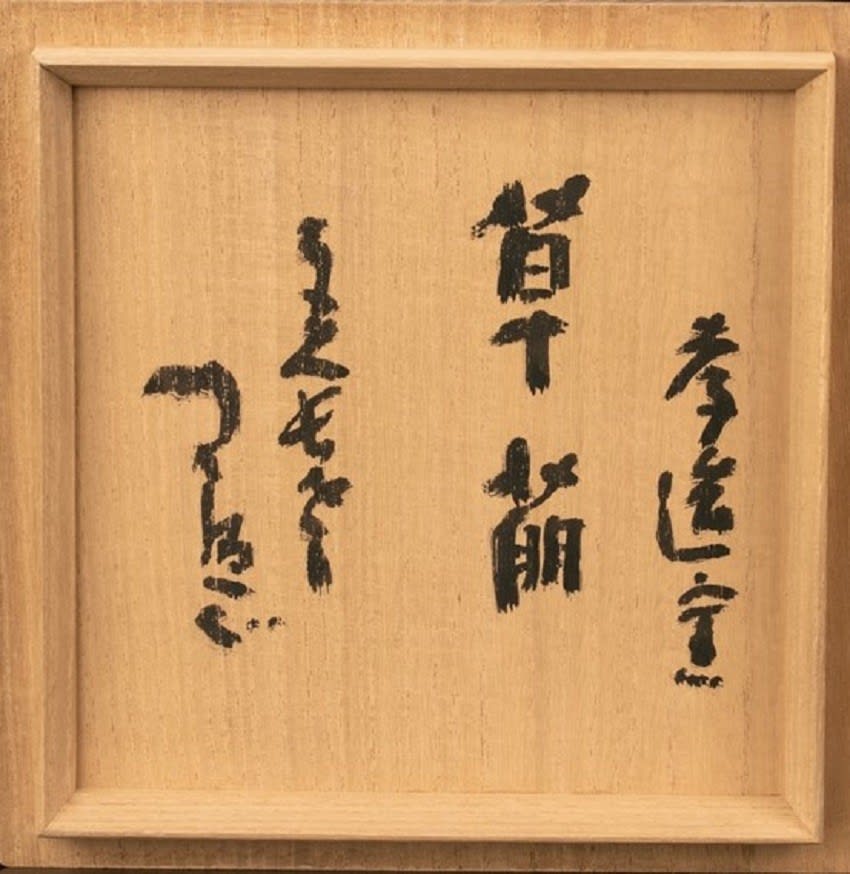

箱書には「茶碗 孝造 押印(「公」 白文朱丸印)」とあり、裏書には「孝造窯 草萌 東大寺長老 公照題」とあります。

*草萌:くさもえ 草の芽が出始めること。春になって草がいっせいに芽を出すこと。

箱書も味がある・・・。

購入時には二重箱ではありませんが、当方にて二重箱に誂えようと思います。

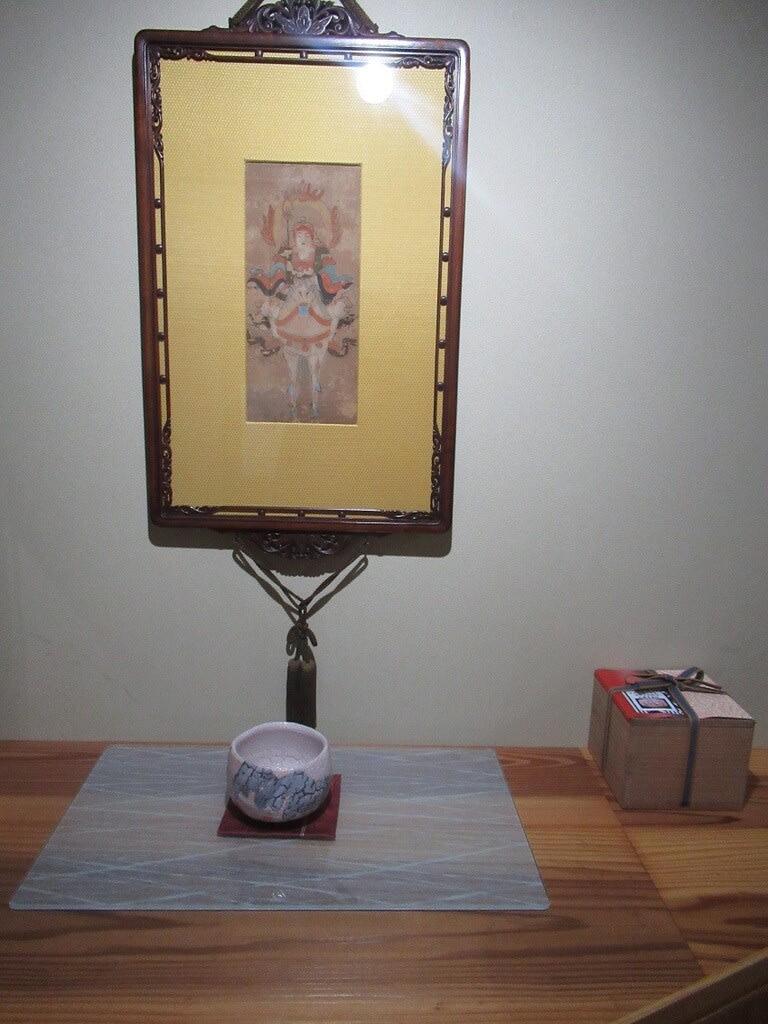

二重箱ができるまで下記の写真のような誂えで保管しておきます。

あらためてこの茶碗を鑑賞すると加藤孝造の茶碗の中でもいい作品かと・・・。

「荒川豊蔵」に師事し、桃山美濃を深く追求した加藤孝造の作。 実に素晴らしい作振りの「志野茶碗」で、美しく、ゆったりとした柔和な器形に美しい色合いが抜群の風合いをみせています。

作者の高い力量が存分に発揮されており、 仄かな美しい桃色の釉に垣間見える胎土の緋色、鑑賞性優れる見事な器形、美しくも品位ある景色を醸し出しています。

前に紹介した加藤孝造作の鼠志野もいい茶碗でしたが・・。

両方ともにちょっと大きめのおとこ?茶碗の代表格。志野と鼠志野、この対比は鈴木蔵、加藤唐九郎の作品も見比べて見ると面白いですね。

加藤孝造の2作品は同じような誂えにしておきました。