当方のコレクションの中に南画の数が多い。無論、池大雅、浦上玉堂という一流の作品ではないが、幕末から明治期にかけての作品は、あらためて見直してみても自画自賛ながらいい作品が揃ったと思っています。同じ画家でも出来のいい作品と悪い作品があり、画家で選択しているとあまりいい結果にならないのも南画の特徴と思われます。

本日は岡田半江の二作品目の投稿となります。

50代になって独自の画風を確立したとされいます。特に傑作は住吉浜に移住後に集中し、詩情豊かで柔和な筆致、自然で気負いのない構図、繊細で効果的な配色によって高逸枯淡な画境に達したと評され、この時期の作品は出来が良い。

淡彩山水図 岡田半江筆

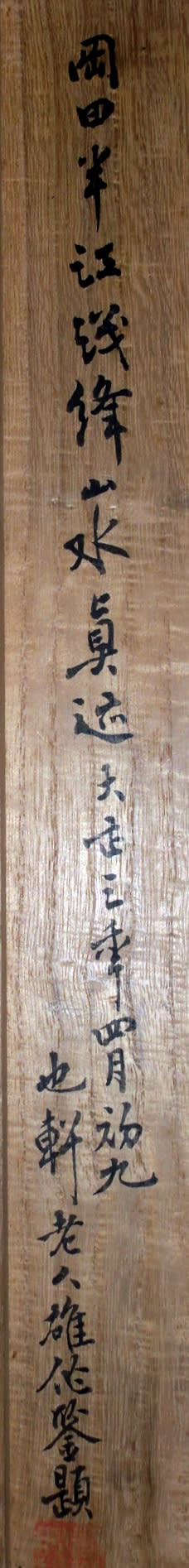

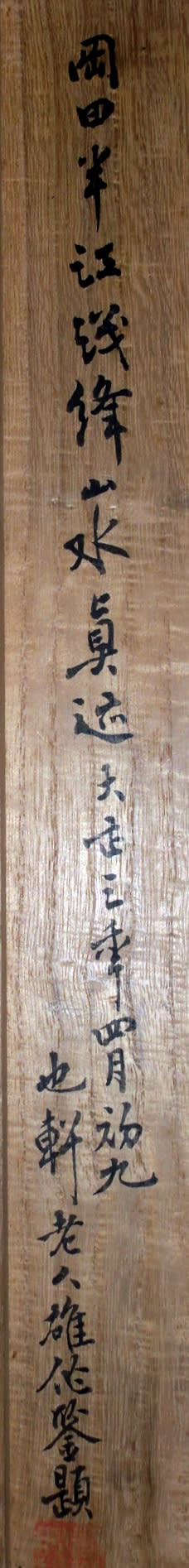

水墨淡彩紙本軸装 軸先木製 今尾雄作鍳題箱入

全体サイズ:縦1865*横370 画サイズ:縦1275*横295

箱書には「岡田半入江浅絳山水真迹 大正三年四月初九 也軒老人雄作鑑題」とあり、画の賛には「酔興学北洲 半江 押印(「半江」の白文朱方印)とあります。

賛の意味は「酒に酔って愉しみ興じ、北洲に学ぶ?」かと思います。 北洲(=北倶盧洲(ほっくるしゅう)の略)で須弥山(しゅみせん)をめぐる4州の一。北方にあって、他の3州よりすぐれ、ここに生まれた者は千年の寿命を保つという。須弥山は妙高山と訳され、古代インドの世界観が仏教に取り入れられたもので、世界の中心にそびえるという高山。この山を中心に七重に山が取り巻き、山と山との間に七つの海があり、いちばん外側の海を鉄囲山(てっちせん)が囲む。この外海の四方に四大州が広がり、その南の州に人間が住むとする。頂上は帝釈天(たいしゃくてん)の地で、四天王や諸天が階層を異にして住み、日月が周囲を回転するという。

岡田半江については前にも投稿しておりますが、説明は下記に引用しておきます。

「岡田半江:天明2年(1781年)~弘化3年2月7日(1846年)は江戸時代後期の 文人画家。岡田米山人の子。大坂の出身。幼名を常吉、諱は粛、字を士羽。半江は画号。俗称を卯左衛門(宇左衛門)、のちに吉継。岡田米山人39歳の子。米屋を営む自宅、大坂西天満宮寒山寺裏長池(大阪市北区曽根崎一丁目曽根崎天神付近)で生まれた。

半江は中年期に恵まれた初子だったので父が溺愛した。幼い時から父に習って画作を続け、居宅に出入する多くの文人墨客に感化され、自然と書画に興味を持った。12歳頃の作品に既に小米を用いているが、この画号は米山人が米芾・友仁父子に倣ったもので「しょうべん」の音に近いことから半江は好まなかったという。

28歳のとき父に代わり伊勢国藤堂藩の下役となり、大坂蔵屋敷の留守居七里鎌倉兵衛に仕えた。この頃吉継を名乗った。翌年、安積家の四君子図襖絵を米山人はじめ戸田黄山・森川竹窓らと合作している。文政年間に相次いで両親を失い、稼業の米屋を継いで米屋彦兵衛を襲名。しかし、父と同じく藤堂藩には下役として仕え続け文人画家としても活動した。

頼山陽をはじめ多くの文人・学者らと交遊。蘭医の小石元瑞や儒学者の篠崎小竹とは竹馬の友であり、また大塩平八郎とも長年親交している。同13年にお伊勢参りに出かけている。天保3年、山陽の訃報に大きな衝撃を受け、体調不良から稼業の米屋を13歳の息子九茄に譲り隠居となった。藤堂藩の下役も40代後半で辞任。

天満橋東辺の淀川畔に別宅を買い求め詩書画三昧の暮らしを送るが、この別宅には田能村竹田が足繁く訪問し、さながら大坂の文人サロンとなった。天保7年に山陽道を旅しかつて父と合作した襖絵のある播磨国神東郡剣坂村(兵庫県加西市西剣坂)の安積家を訪問し懐旧の情に浸った。帰阪後まもない天保8年3月、民衆の窮状に義憤を募らせた大塩平八郎が挙兵(大塩平八郎の乱)し、虚しく敗死する。この争乱によって大坂は戦火に見舞われ焼土と化した。半江の別宅も焼失。父米山人から受け継ぎ自らも買い増した膨大な典籍・書画・骨董器物などが灰と消えてしまった。

幸いにも自宅は無事であったが、この事件を転機に住吉浜に移住。友人を失い、家宝を失ったことによる精神的なダメージもあったが、大塩の乱に関与したという嫌疑を避ける意味もあったと推測される。天保9年頃からようやく創作意欲が戻り、その後は画作に没頭。住吉浜の地で数多くの傑作を画き、充実した晩年を送った。享年66。直指庵に葬られる。 友人の篠崎小竹が半江の死を悼み詩文を寄せている。

画風:半江は28歳以前のとき周囲から画力が充分と認められていなかった。田能村竹田『山中人饒舌』の中に名が見えず、米山人も文化4年(1807年)に田能村竹田に自分の衣鉢を継ぐ者は竹田以外にいないと語っている。37歳のときに半江独自の繊細な筆遣い・周到な構図・配色の調和が見いだされる作品が現れ始め、50代になって独自の画風を確立したとされる。特に傑作は住吉浜に移住後に集中し、詩情豊かで柔和な筆致、自然で気負いのない構図、繊細で効果的な配色によって高逸枯淡な画境に達した。」

今泉也軒:江戸の人で、名は彰、通称は雄作、字は有常、号を也軒・文峰などと称し、明治10年にパリ留学してギメ美術館で東洋美術を研究し、帰国後に岡倉天心らと東京美術学校を創立し、帝国博物館美術部長や大倉集古館長などを歴任した美術史家である。

今泉雄作:実名は彰、字は有当、初め文峯と号しのち也軒また常真居士と称しました。

1850年(嘉永三)生まれ。

1877年(明治一〇)パリに行き東洋美術博物館館主ギメ一に知られてそこの客員となりました。

1883年(同一六)に帰朝して文部省学務局に出仕、岡倉覚三らと美術学校の創立に尽力し開校後そこの教授に任せられた。この間無碍道人の名で『美術叢誌』などに執筆、また『国華』に「本邦陶説」「君台観左右帳記考証」などを連載。

1895、六年(明治二八、九)頃京都市美術工芸学校(現京都市立芸術大学)校長、1900一年(同三三、四)頃東京国立博物館美術部長を歴任し、再び美術学校でも教授。

1916年(大正五)東京の大倉集古館館長となりました。

なおその間内務省古社寺保存会委員を長く勤め、従三位勲三等に叙せられた。

書画骨董の鑑識に通じ世間では鑑定家として認め、趣味として坂田鴎客から南画を学び、また石州流・恰渓流の茶も巧みにしました。

1931年(昭和六)8月28日没、八十二歳。

晩年の著作に『茶器の見方』『日本陶甕史』『高麗茶碗と瀬戸の茶入』などがあります。

本日は岡田半江の二作品目の投稿となります。

50代になって独自の画風を確立したとされいます。特に傑作は住吉浜に移住後に集中し、詩情豊かで柔和な筆致、自然で気負いのない構図、繊細で効果的な配色によって高逸枯淡な画境に達したと評され、この時期の作品は出来が良い。

淡彩山水図 岡田半江筆

水墨淡彩紙本軸装 軸先木製 今尾雄作鍳題箱入

全体サイズ:縦1865*横370 画サイズ:縦1275*横295

箱書には「岡田半入江浅絳山水真迹 大正三年四月初九 也軒老人雄作鑑題」とあり、画の賛には「酔興学北洲 半江 押印(「半江」の白文朱方印)とあります。

賛の意味は「酒に酔って愉しみ興じ、北洲に学ぶ?」かと思います。 北洲(=北倶盧洲(ほっくるしゅう)の略)で須弥山(しゅみせん)をめぐる4州の一。北方にあって、他の3州よりすぐれ、ここに生まれた者は千年の寿命を保つという。須弥山は妙高山と訳され、古代インドの世界観が仏教に取り入れられたもので、世界の中心にそびえるという高山。この山を中心に七重に山が取り巻き、山と山との間に七つの海があり、いちばん外側の海を鉄囲山(てっちせん)が囲む。この外海の四方に四大州が広がり、その南の州に人間が住むとする。頂上は帝釈天(たいしゃくてん)の地で、四天王や諸天が階層を異にして住み、日月が周囲を回転するという。

岡田半江については前にも投稿しておりますが、説明は下記に引用しておきます。

「岡田半江:天明2年(1781年)~弘化3年2月7日(1846年)は江戸時代後期の 文人画家。岡田米山人の子。大坂の出身。幼名を常吉、諱は粛、字を士羽。半江は画号。俗称を卯左衛門(宇左衛門)、のちに吉継。岡田米山人39歳の子。米屋を営む自宅、大坂西天満宮寒山寺裏長池(大阪市北区曽根崎一丁目曽根崎天神付近)で生まれた。

半江は中年期に恵まれた初子だったので父が溺愛した。幼い時から父に習って画作を続け、居宅に出入する多くの文人墨客に感化され、自然と書画に興味を持った。12歳頃の作品に既に小米を用いているが、この画号は米山人が米芾・友仁父子に倣ったもので「しょうべん」の音に近いことから半江は好まなかったという。

28歳のとき父に代わり伊勢国藤堂藩の下役となり、大坂蔵屋敷の留守居七里鎌倉兵衛に仕えた。この頃吉継を名乗った。翌年、安積家の四君子図襖絵を米山人はじめ戸田黄山・森川竹窓らと合作している。文政年間に相次いで両親を失い、稼業の米屋を継いで米屋彦兵衛を襲名。しかし、父と同じく藤堂藩には下役として仕え続け文人画家としても活動した。

頼山陽をはじめ多くの文人・学者らと交遊。蘭医の小石元瑞や儒学者の篠崎小竹とは竹馬の友であり、また大塩平八郎とも長年親交している。同13年にお伊勢参りに出かけている。天保3年、山陽の訃報に大きな衝撃を受け、体調不良から稼業の米屋を13歳の息子九茄に譲り隠居となった。藤堂藩の下役も40代後半で辞任。

天満橋東辺の淀川畔に別宅を買い求め詩書画三昧の暮らしを送るが、この別宅には田能村竹田が足繁く訪問し、さながら大坂の文人サロンとなった。天保7年に山陽道を旅しかつて父と合作した襖絵のある播磨国神東郡剣坂村(兵庫県加西市西剣坂)の安積家を訪問し懐旧の情に浸った。帰阪後まもない天保8年3月、民衆の窮状に義憤を募らせた大塩平八郎が挙兵(大塩平八郎の乱)し、虚しく敗死する。この争乱によって大坂は戦火に見舞われ焼土と化した。半江の別宅も焼失。父米山人から受け継ぎ自らも買い増した膨大な典籍・書画・骨董器物などが灰と消えてしまった。

幸いにも自宅は無事であったが、この事件を転機に住吉浜に移住。友人を失い、家宝を失ったことによる精神的なダメージもあったが、大塩の乱に関与したという嫌疑を避ける意味もあったと推測される。天保9年頃からようやく創作意欲が戻り、その後は画作に没頭。住吉浜の地で数多くの傑作を画き、充実した晩年を送った。享年66。直指庵に葬られる。 友人の篠崎小竹が半江の死を悼み詩文を寄せている。

画風:半江は28歳以前のとき周囲から画力が充分と認められていなかった。田能村竹田『山中人饒舌』の中に名が見えず、米山人も文化4年(1807年)に田能村竹田に自分の衣鉢を継ぐ者は竹田以外にいないと語っている。37歳のときに半江独自の繊細な筆遣い・周到な構図・配色の調和が見いだされる作品が現れ始め、50代になって独自の画風を確立したとされる。特に傑作は住吉浜に移住後に集中し、詩情豊かで柔和な筆致、自然で気負いのない構図、繊細で効果的な配色によって高逸枯淡な画境に達した。」

今泉也軒:江戸の人で、名は彰、通称は雄作、字は有常、号を也軒・文峰などと称し、明治10年にパリ留学してギメ美術館で東洋美術を研究し、帰国後に岡倉天心らと東京美術学校を創立し、帝国博物館美術部長や大倉集古館長などを歴任した美術史家である。

今泉雄作:実名は彰、字は有当、初め文峯と号しのち也軒また常真居士と称しました。

1850年(嘉永三)生まれ。

1877年(明治一〇)パリに行き東洋美術博物館館主ギメ一に知られてそこの客員となりました。

1883年(同一六)に帰朝して文部省学務局に出仕、岡倉覚三らと美術学校の創立に尽力し開校後そこの教授に任せられた。この間無碍道人の名で『美術叢誌』などに執筆、また『国華』に「本邦陶説」「君台観左右帳記考証」などを連載。

1895、六年(明治二八、九)頃京都市美術工芸学校(現京都市立芸術大学)校長、1900一年(同三三、四)頃東京国立博物館美術部長を歴任し、再び美術学校でも教授。

1916年(大正五)東京の大倉集古館館長となりました。

なおその間内務省古社寺保存会委員を長く勤め、従三位勲三等に叙せられた。

書画骨董の鑑識に通じ世間では鑑定家として認め、趣味として坂田鴎客から南画を学び、また石州流・恰渓流の茶も巧みにしました。

1931年(昭和六)8月28日没、八十二歳。

晩年の著作に『茶器の見方』『日本陶甕史』『高麗茶碗と瀬戸の茶入』などがあります。