本日の作品紹介は、ここしばらく入手していなかった藤井達吉の作品2点の紹介です。

秋草図(すすきの穂) 和歌賛 藤井達吉筆 その41

紙本水墨軸装 軸先陶器 共箱

全体サイズ:縦1910*横410 画サイズ:縦900*横295

この作品の表具は藍染の表具を使用した素晴らしい表具です。

天地の碧い部分もよく見ると仲間和紙と同じ文様です。

藤井達吉は工芸家、図案家でもあり、七宝焼、日本画、陶芸、金工、竹工、漆工、刺繍、染色、和紙、書、和歌など工芸のあらゆる分野で古い型にとらわれない斬新な作風で注目されましたが、特に掛け軸においては本紙部分の和紙、表具材(染物)、軸先(陶芸)において独自のものを使用している例が数多くあります。

詠まれいてる和歌の賛は

「ふるさとの わがあしのほの なびきをる(かも) おさなきおもいで けうもするかな」でしょうか?

共箱となっており、読みも同封されています。

作品中の押印は下記の印です。

もう一点は同じく秋を描いた作品のようです。

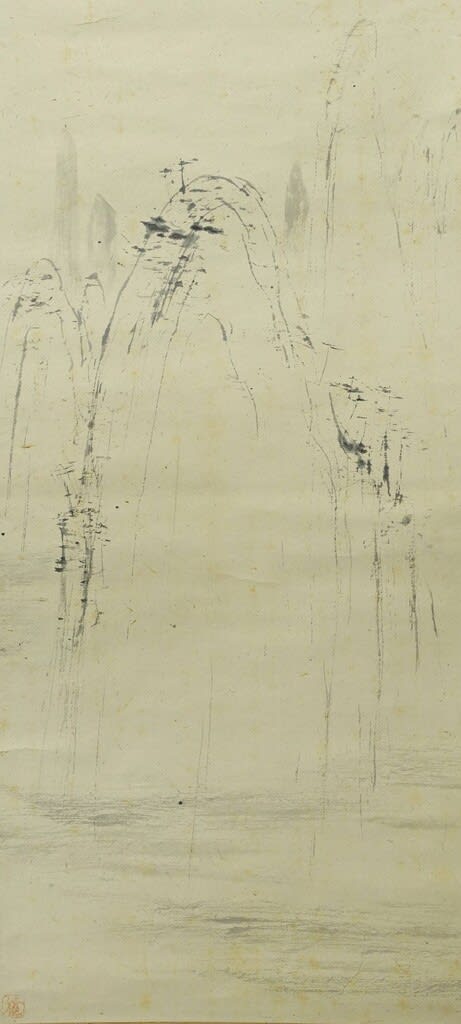

新月図 藤井達吉筆 その42

紙本水墨軸装 軸先塗 共箱

全体サイズ:縦1790*横445 画サイズ:縦910*横335

こちらはよく見かける山水図に三日月を描いた作品です。

藤井達吉独特の渇筆の描き方ですね。

「愚翁」と記された共箱に収められています。

作品中の押印は「達」かな?

藤井達吉は工芸について、「工芸とは本来、絵画・彫刻・及び工芸全般を包合し、総合的に作られてこそ一つの作品となるもので、その内一つでも欠けることは許されない。」、「工芸においては、絵画も一義、図案も一義、素材も一義、枝術も一義であり、全てが整って初めて一つの作品となる。つまり、工芸は全ての芸術的要素を含んだ総合芸術である。」と述べています。そして、「旧来、工芸品は数人の分割された職人の手仕事によって作られており、作り手の作意は表に出さなかったが、これでは本当の芸術とは言えない。一つの作品の、図案から制作までを一人でおこない、作者の人間性を表現して初めて芸術作品と言える。」と言っています。よって書も絵も自分で創造し、その表具さえも自分でデザインしています。