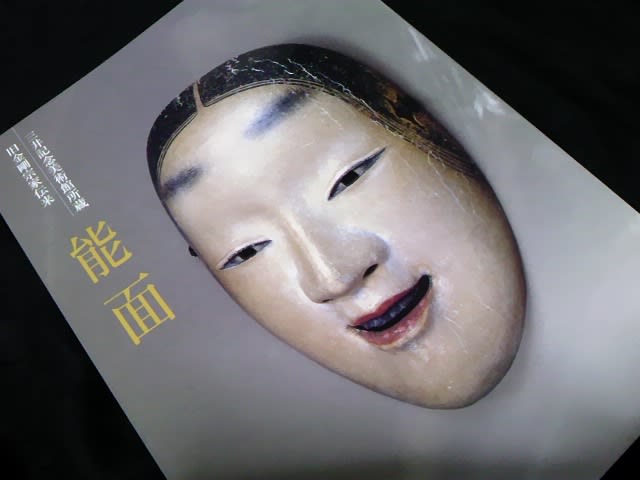

昨日、最終日であった三井記念美術館の「能面と能装束 みる・しる・くらべる」を拝見した。

タイトルの「みる・しる・くらべる」というように

通常まじかで観ることができない能面の詳細や裏面のいわれ、

面の種類やおなじタイプのものの比較など、あらためて勉強になる大変面白い企画であった。

参観者の少ない展示室で、ケースのガラス越しでも遠くからオーラを放つ面がいくつかあった。

金剛流の若い女面の代表である、伝孫次郎作「孫次郎(オモカゲ)」

静かな佇まいに品格が溢れていて、見る方向・角度により様々に表情をかえる。

そして最も若い女面の伝龍右衛門作「小面(花の小面)」

秀吉が愛玩した小面雪月花のひとつでまさに名の通り花が香るような華やかさがあった。

人生の年輪と格調を感じさせる伝三光坊作「舞尉」

額の血管が浮き出ている出目満照作「景清」など

能衣装は「刺繍七賢人文様厚板唐織」

動物や七賢人が立錐の余地なく刺繍されたものでその豪華さは圧巻だった。

特別展示の三越伊勢丹所蔵歌舞伎衣裳「名優たちの名舞台」では

「唐花唐草石畳文様直垂」九代目團十郎 明治30年 大森彦七

「雪持竹南天雀文様打掛」五代目歌右衛門 大正6年 政岡

「藤流水蒲公英文様打掛」五代目歌右衛門 大正9年 岩藤

「雲龍波濤文様褞袍」五代目歌右衛門 昭和11年 石川五衛門

「蝶花車文様打掛」六代目尾上梅幸 昭和 重の井

「庵木瓜文様羽織・着付」七代目幸四郎 昭和23年 工藤祐経

「雲龍宝尽文様唐人服」七代目幸四郎 大正10年 毛剃九右衛門

「龍丸格子文様羽織・着付」七代目幸四郎 昭和4年 ひげの意休

「雪持松蔦文様羽織・着付」六代目菊五郎 昭和 松王丸

「枝垂桜文様振袖」六代目菊五郎 昭和13年 白拍子花子

「藤花文様着付」六代目菊五郎 昭和12年 藤娘

「正月飾文様打掛」六代目菊五郎 昭和8年 揚巻

「三葉葵紋付羽織・着付」初代吉右衛門 大正15年加藤清正

舞台写真と衣裳が展示されていた。

昨日はミュージアムカフェも珍しく空いていたので軽いお昼を頂いた。

痩女憂いが沁みる秋彼岸