御茶ノ水から神田川に沿ってあるとちのき通りは学生時代によく歩いた道で青春時代の思い出が沢山ある。

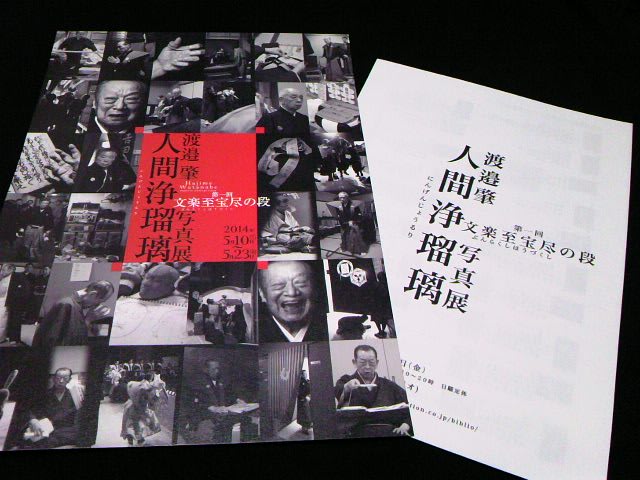

その神田駿河台で開催中の渡邉肇氏の写真展を先週拝見した。

B1に行く階段をおりていくと入り口は文楽の方々から贈られたお花がいっぱい飾られていた。

作品は全部で30点、そして中央の壁面に住大夫さんがカメラにむかって浄瑠璃をかたっておられる表情が

モニターで上映されていた。

第一回文楽至宝尽の段は、5年間かけて撮りためた写真5万枚の中から

人間国宝の方々を中心にして選りすぐったものだそうだ。

幕開け前や舞台裏・稽古風景などからは、私たちが見ることができないドラマがあり、

そのひとつひとつの作品から、文楽技芸員の方々の「文楽」に人生をささげた

誇りと魂がひしひしと伝わってくる。

何十年と修業を積んでこそ成り立つ太夫・三味線・人形遣いの

この三位一体の舞台芸術の崇高さは他の古典芸能の中でも

群を抜いて秀でていて、その理由がこの作品たちをみれば自ずと納得できる迫力があった。

この写真展を是非関西の人々にも観てもらいたい!!!

そして、「文楽」というものが日本人にとってかけがえのないものであり

それを生んだ大阪を誇りに思ってあらためて真剣に見つめなおしてもらいたい。

ちょうど「和楽6月号」にも写真が紹介されている。