三、大道の沿革

老子、清静経に『大道は無形にして天地を成育す』とありますが、これは天地の源が道であり、未だ天地が創造される以前に道があって、道が天地を生み、そして育てたことを意味します。

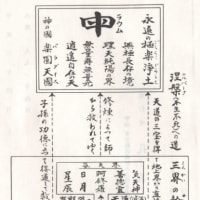

史記に『天は子(ね)の会に開き、そして戌(いぬ)の会に没す。

地は丑(うし)の会に闢(ひら)き、而して酉(とり)の会に没す。

人は寅(とら)の会に生じ、而して申(さる)の会に没す』とあります。

※下図をご参照ください。

人間が始めて地球上に生まれて来たのは寅の会であって、当時人の本性は皆善(ぜん)でした。

その当時、天によって人が生じたので、人を支配する一切の働きは天にありましたから、人が道をどうこう論ずる必要もありませんでした。

道が中古に伝わり、人が人を生むようになってから、人間社会を支配する一切の働きは人に移されました。

始めに伏羲(ふくぎ)氏が出世せられ、天地自然の仰観俯察(ぎょうかんふさつ)して、先天八卦を画き、天地の奥妙を顕しました。

これが道が世に降りた始めになります。継いで、蒼頡(そうけつ)氏が文字を創り、有巣(ゆうそう)氏が宮室を建て軒轅(けんえん)氏が衣装を整えるなど、文化は大備しました。

これで道が地上に華を咲かせたことになります。

尚続いて、堯(ぎょう)、舜(しゅん)、禹(う)、湯(とう)、文(ぶん)、武(ぶ)、周公(しゅうこう)と道統を受継いで、心法を一脈相伝しましたが、これを青陽期(せいようき)と申し、これで道が整ったことになります。

時代は変わって周(しゅう)の末世となって五覇(ごは)が起こり,互いに争って、天子の政令が天下に行なわれなくなり、道は紅陽期(こうようき)に転じ、分かれて三教(道教・儒教・仏教)となりました。

これを道の分かれと申します。

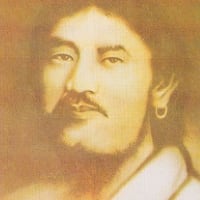

老子様が降世して道の宗旨を発揚し、東方の魯(ろ)に孔子を渡ましたが、孔子は『吾今、老子にまみえしが、それなお龍を見るが如しかな』と嘆詞を残されました。老子様はその後、西域の胡王(こおう)を化そうとして、紫雲瑞気溢れる函谷関(こくかん)を出ようとすると、関尹子(かんのいんし)に留められ書をつくらせられましたので、道徳経五千言を著わしました。

これが道教の始であります。

孔子様は道を受けて周遊列国氏、西方を教化しましたが、その後詩を刪(けず)り礼を訂(ただ)すなど、継往開来(けいおうかいらい)して永久不変の真理を闡(ひら)かれ、万世不易の定論を立てられました。大道の精微にして奥妙かつ玄妙な理は、大学と中庸などに悉く(ことごとく)叙述されましたが、これが儒教の始祖であります。孔子様は道を曽子(そうし)に伝え、曽子は子思(しし)に伝え、子思は孟子(もうし)に伝えましたが、孟子以後、道脈は西域に還り、中国には心法が失伝してしまいました。

それから、秦(しん)、漢(かん)、晉(しん)、隋(ずい)、唐(とう) を経て、学者の議論は囂然(ごうぜん)として蜂起しましたが、悟りの境地には至りませんでした。

そして炎宋(えんそう)の時に至り、文運は大いに開き、偉い学者が輩出して、立派な議論も百出し、特に濂渓(れんけいという場所)の周敦頤(しゅうとんい)、洛陽(らくよう)の程灝(ていこう) と弟の程頤(ていい)、関中(かんちゅう)の張載(ちょうさい)、閩中(びんちゅう)の朱熹(しゅき)等の賢人が相継いで起こり、真儒を盛んに提唱しましたが、然し乍、道統は孟子以後、西域に転じていたため運に相応じることができませんでした。

宋の時代に儒者は輩出しましたが、ただ道旨を闡揚したに過ぎませんでした。

釋教として西域に接受された道は、お釈迦様の大弟子迦葉(かよう)に渡しました。

これが佛教の始祖となりました。

こうして道は三教に分かれ、各々一地方に伝えて、また各々経典に留めました。

釈教(佛教)ではお釈迦様より単伝して、二十八代目の達磨尊者(だるまそんじゃ)に至りましたが、中国の梁(りょう)の武帝(ぶてい)の時に達磨様が西域より中国に渡られ、真機は中国に還りました。

これを老水還潮(ろうすいかんちょう:本の水が本に還る)と申します。

達磨様が中国に渡られてから、真道は中国において一脈相伝しました。

達磨様が初祖となり、二祖神光(しんこう)、三祖僧燦(そうさん)、四祖道信(どうしん)、五祖弘忍(こうにん)、六祖慧能(えのう)となりましたが、六祖に至って衣鉢(えはつ)は失伝しました。その当時、南頓北漸(なんとんほくせん)の称がありましたが、その実、道は俗家(僧侶でない人)に帰しました。

六祖は白・馬祖二人に渡して祖としましたが、道は火宅に転じて八代の羅(ら)祖、九代の黄(こう)祖、十代の呉(ご)祖、十一代の何(か)祖、十二代の袁(えん)祖、十三代の徐(じょ)・楊(よう)祖、十四代の姚(よう)祖、十五代の王(おう)祖、十六代の劉清虚(りゅう・せい・きょ)祖に至りました。

この十六祖で紅陽期は円満になり、道は白陽期に転じて、弥勒様の応運となって、路(ろ)祖様が初祖となられました。

そして大開普渡して大いに道の玄妙な天機を万人に伝え、三層を普渡し、万教を和して帰一せしめる末後の一着の大聖業を、弓長(ゆみなが)・子系(しけい)が受け継いで応ずることになります。

三代以上は道は君相にあって、一人で天下を化せられましたが、これを青陽期と申します。

三代以後には、道は師儒(しじゅ)にあって、三教相継いで起こり、各々一地方を治めましたが、これが紅陽期であります。

現在は三期末会で世風は頽廃(たいはい)し、災難が流行して地球の至る所に完全な処がなくなりました。

そして道は庶民にあって人は皆成道し、一人一人が成仏できるようになりましたが、これが白陽期です。

以上が大道の沿革になります。

続く