羽越本線を北上中。村上駅での交換列車は懐かしい急行色に塗装されているね。

冷凍みかんとチョコボールを買ってもらい祖父母を訪ねた旧盆の列車旅が思い出される。

起点の新津駅、信越本線からバトンを受けて日本海側を縦貫するのが羽越本線だ。

最初のランナーな比較的新しい形式の気動車2両編成。まずは城下町新発田をめざす。

ほどなく阿賀野川を渡る。会津盆地、越後平野で旨い米を育む大河の旅の終わりも近い。

どこまでも続く緑の水田地帯、その向こうに見えるのは五頭連峰か。

山際には五頭温泉郷や月岡など温泉が点在する。

黒い瓦になまこ壁、新発田城を模した白壁の駅舎が夏日に眩しい。

新発田で新潟から走ってきた白新線と合流する。旅客の主流はむしろ白新線になる。

新発田の見どころ「清水園」は新発田藩の下屋敷。清水谷御殿とも呼ばれていたそうだ。

川を隔てた「足軽長屋」は天保13年(1842年)に建てられた。下級武士の生活が窺える。

「王紋」の市島酒造に伺う。資料館を拝見して自慢の蔵出しの試飲を愉しむ。

2番手は国鉄時代からの旧い気動車、新潟色って云う塗装だね。やはり2両編成。

少々おかんむり。この車両、せっかくのクロスシートなのにテーブルを撤去している。

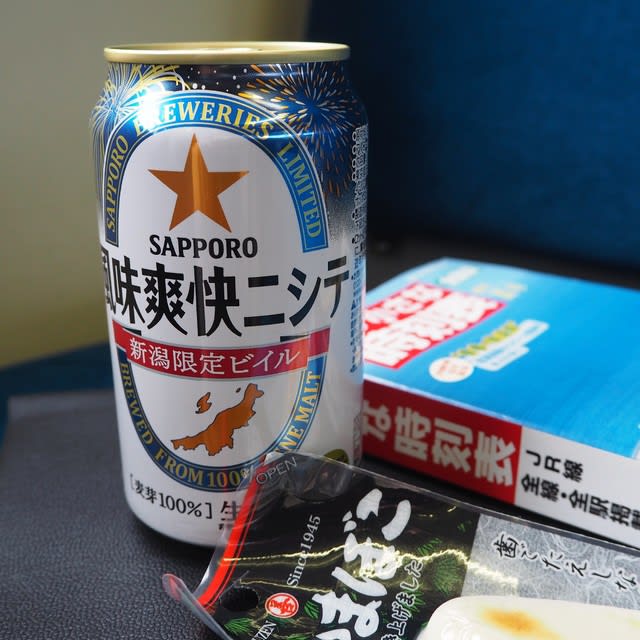

冷酒を開けるに適わず缶ビール。鉄道離れが進むのに旅情を取り去って良いのだろうか。

村上から先は車窓に広がる「笹川流れ」は羽越本線の旅のハイライト。

荒波の浸食による奇岩・怪石などの岩礁や洞窟など、変化に飛んだ風景が観られる。

夕陽が沈んだ日本海に浮かびあがっているのは粟島だ。

18:46、鶴岡着。庄内地方の中心都市と思っていたが、降り立ったのは私を含めて6名。

人口13万、出羽三山のゲートウェー、それにしては寂しいな。

旧盆を迎える来週あたり、若者や家族連れが帰省して賑わうだろうか。

地酒・旬菜「味鈴」で一杯。まずは生ビールで本場の "だだちゃ豆" をいただく。

風味も甘味も申し分なく美味い。でも旬はお盆過ぎ、まだまだ甘くなるそうだ。

今が旬の "岩がき" は鼠ヶ関や由良で揚がる。肉厚の生ガキにレモンを絞って美味しい。

鶴岡の地酒で攻める。"大山・夏純米銀河"、なにしろラベルが涼やかで格好良い。

山形県産「はえぬき」を使用した、キレ良く喉越し良い爽やかな純米酒だ。

"栄光富士・煌凛" は、爽やかな吟醸香で豊潤な無濾過生原酒。春の限定酒だけどね。

庄内豚は天ぷらで。からっと揚がったロースに、レモンを絞って岩塩まぶして美味しい。

庄内の食を堪能した翌朝、始発の酒田行きに乗車する。やはり2両の気動車だ。

米どころ庄内平野はひろがる緑が鮮やかだ。大雨警報が発令されて雲行きが怪しい。

庄内平野を潤す最上川を渡るとまもなく終点の酒田駅だ。

酒田まで運んでくれた車両もまた塗装が違う。様々な顔を見せてくれる旧型車両だ。

地方都市の日曜日、路線バスは9時過ぎから動き出す。レンタサイクルも9時開店。

やむなく徒歩で見どころを巡る。雨が降る出す前に駅まで戻りたい。

米どころ庄内のシンボル「山居倉庫」は明治26年に建てられた米保管倉庫。

白壁・土蔵づくり9棟からなる倉庫と、夏の高温防止のためのケヤキ並木の風景が美しい。

北前船交易で栄華を誇り「西の堺、東の酒田」と称された湊町、その面影を相馬樓に見る。

明治27年の震災・大火後に建て直された木造の主屋は、酒田舞娘のけいこ場となっている。

酒田から秋田の区間は電車が走る。JR東日本のローカル線を走る車両はロングシート。

なんとかならないものだろうか。そこに旅情は無い。呑み鉄にならない。

身体を捩って眺めるはずの日本海も、象潟の九十九島も豪雨で見ることができなかった。

終点秋田駅に子ども連れに狙いを定めたナマハゲ出没。お約束通り幼児を泣かせている。

今は「竿灯まつり」の最中だね。どうりで賑やかなわけだ。雨が止むと良いね。

日本海縦貫線の役割は奥羽本線に譲って、羽越本線の旅はここに終わる。

羽越本線 新津~秋田 271.7km 完乗

君のひとみは10000ボルト / 堀内孝雄 1978