江戸時代の女性の定番ファッションは「小袖」です。この小袖も時代によって染め方や帯の幅等色々な形に変化していった。

江戸初期は腕を包む程度の幅しかなかった「筒袖」がだんだん広がり、たもとも長くなっていった。商人が経済力を持つ様になると「晴れ着」 が生まれた。

時代を追うごとに実用性よりファッション性が重視される様になる。

江戸後期の戯作者、柳亭種彦の「柳亭記」には「女性の着物には生地全体に刺繍をほどこしたり摺箔(金箔や銀箔を糊で生地に接着させる)でもとの地が見えないほど模様をつけたり、さらにその上から金泥を塗ってある着物もあった」とある。

幕府は再三、刺繍の禁止令を出すが華美な風習は変わらなかった。

人気役者や遊女や芸者のファッションが庶民の手本となった。

ただ他人のファッションを真似るのは野暮と考えるのが江戸っ子。自分好みに仕立てるのが「粋」。江戸の女性たちは幕府の禁止令に縛られながら、工夫を重ねておしゃれを楽しんでいた。

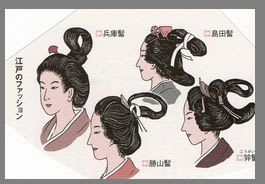

<兵庫髷> 江戸時代の女髷の原型、延宝(1673~81年)の頃に兵庫の遊女が考え出したもの。

<勝山髷> 吉原の遊女・勝山が結っていた派手な髷で元禄時代に芸人や遊女の間で大流行した。

<島田髷> 東海道の島田宿の遊女が結いはじめたのが最初でそれから色々と変化し、

江戸時代の女性のヘアスタイルの基本となった。

<笄髷> 室町時代に宮中の女官が下げ髪を笄に巻き付けて上げた髪形がもと。元禄の頃一般庶民の間で流行した。

著者・歴史の謎を探る会

byびんちゃん