■記2006/11/02 稲村ガ崎の古道を検証1

明治の地図から話が始まります。

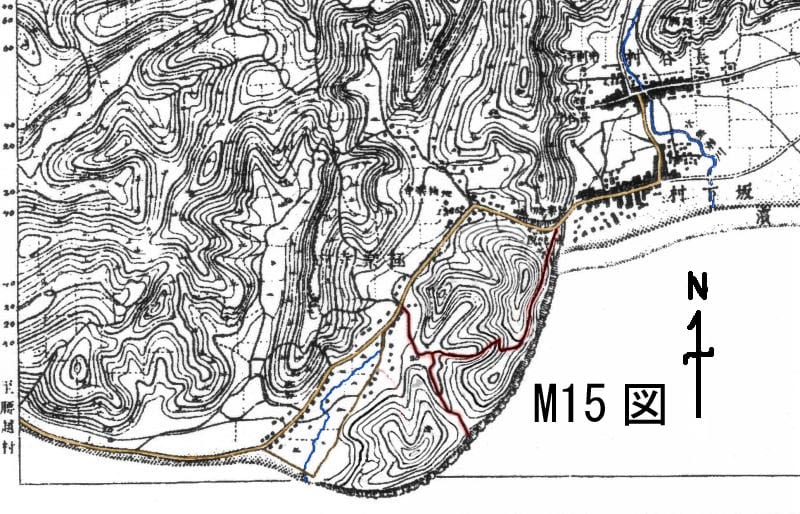

この稲村ガ崎の地図から、古道のルートを探す訳です。

> 古東海道 (杉きち)2006-10-13

> 毘さん、初めまして

> 古東海道は西は「稲村ヶ崎」から鎌倉に入ったと考えられております。

> 鎌倉時代になり「稲村ヶ崎」が天災等で通行不便になりして。

> 当然、西への通路(船の利用も含めて)が必要で有ったと考えられます。

鎌倉市の公式見解(生涯教育講座等)は、稲村ヶ崎=古東海道説を採っているようです。

その根拠は?っと調べても、、、、、特に書かれていないのが普通です。

要は、根拠もなくその様に言われている訳です。

仕方なく、ぼ助がその根拠を作ってみましょう。

文献的には、、、

「大和武尊の東夷征伐」

「海道記」

「梅松論」

「唐糸草子」

「義経の腰越状」

この様なモノが有り、それを根拠に古代東海道説が作られた、、、

などと推測するのですが、

現地の状況を調べたり、掘り出したと研究書もない事から、学術的には文献の根拠だけでしょう?と勝手にぼ助は考えます。

その古文献の根拠も、解釈を歪曲したり、文章を理解して無い、古文を信用してないとか、、、そんな研究態度なら文献の根拠も無い。

これらの文献も検証する必要が有りそうですね!

茶色で示した場所が極楽寺切通しです。

それ以外に道と考えられるのは、、、

七里ガ浜から来ると、道は、二手に分かれます。(赤くマークした場所)

ひとつは、波打ち際の岩場に、、、

もうひとつは、坂下と呼ばれる場所へ、岩壁伝いに降ります。

その他には、稲村ガ崎先端を波打ち際を岩伝いに行く可能性も在ります。

新田義貞伝説ですね!

これを、検証する訳です。

地図を見て、貴方はどの様に推測するでしょうか?

古代東海道はこの際脇に置いて、新田義貞伝説の従来説をひっくり返す話です。

■記2006/11/05 稲村ガ崎の古道を検証2

写真は、江ノ島方面より稲村ガ崎を見たモノ.

> 「毘」さんのコメント(2006-10)

> 前略、、、、、

> いわゆる七口(他にもあると思いますが)は、大仏や名越のような系統と、

> 化粧坂・朝比奈の系統、大きく二つに分かれると考えてよいのでしょうか。

二系統に分けて考えると、、、

一つは、鎌倉幕府以前の平安、奈良時代。

もう一つは、鎌倉幕府成立後の鎌倉城の城門としての切通しです。

平安、奈良時代は、統一国家で敵は海外の時代。

国内の敵は、東北の弱小部族です。守る必要も無く、紛争地に大量の兵を送り込めば戦いもなく逃げ出す。

道を広く作り、途中の側面からの奇襲を警戒をする必要も無い絶対優位の武力が有ったと考えています。

平安時代に朝廷内部で政治抗争が始まった。

朝廷内は、源氏と平家を引き込み武力闘争に変わったのです。

政治力で国を治めた時代は終わり、武力で国を治める時代になったのです。

「治承・寿永の乱」で、源氏は都を攻めた事で、平城京の防御の無さを実感したと考えられます。

絶対に弱い地方の蛮族とは違い、、自分たちと同等の力の敵が朝廷内に居り、

敵は自分の身内かもしれない!

その様な状況で、自分の命と政治力と都を守る為に城を作る事になった。

京の無防備な都とは違い、外部より攻められても守れる都として鎌倉を選んだ。そう考えるのです。

■記2006/11/10 稲村ガ崎の古道を検証3

京とは違い、守りに適した都を!

三方を山に囲まれ、もう一方は海と言う要塞に適した土地が鎌倉であった。

しかし、この土地には、奈良、平安時代に造られた古代東海道が有り、東山道までが入り込んでいた!

この道は、単なる道ではなく、大和朝廷に物資を運ぶ巨大な道で有った。

鎌倉城と言う要塞に決定的な障害となる無防備な古代道で有った訳です.

その様な経緯で、道に対する考えを根底から変える必要が有ったと私は考える。

その転換点が、鎌倉幕府成立時点です。

現在、鎌倉で古代道が有るとすれば、それは鎌倉幕府が古代道を消滅させた痕跡と考えています。

古代東海道とは、奈良時代に朝廷の力で造られた駅路を指します。

大和武尊が通った道とは全くの別物で、平塚で検出した幅9mの道路遺構の延長を指します。

その道は消滅させても、、、巨大な道だけに痕跡は残る!!

残るとすれば、、、どの様な痕跡で残るか???

それをこのブログが問題にしている訳です。

図は現在の稲村ヶ崎ですが、明治の地図とは海岸線が雲泥の差です。

何が起きたか? 天変地異が有ったのでしょうか?

明治の地図は、地図屋さんが全国的な地図を創作した時期です。

基本的には山歩きのプロで、、海から詳しく調べる余裕が無かったのでしょう。

■記2006/11/14 稲村ガ崎の古道を検証4

稲村ガ崎先端の水際を通る道を検証しましょう。

稲村ガ崎の古道を検証3の図を見て鎌倉時代との違いを想像して欲しいのです。

鎌倉時代と現在の海水面の差は、どの程度の違いがあるのでしょうか?

その考察から始めたいと思います。

結論から言えば、大きな違いは無いと考えます。

源頼朝の死因は、相模川に架けた橋の披露に参列した頼朝が帰途に鶴嶺八幡宮近くで落馬し、翌年に命を落としたという話をご存知でしょうか?

この橋には、後日談があります。

大正12年(1923)関東大震災で水田地帯に突如、9本の大木が飛び出した。調べると大木は、建久九年の鎌倉時代に相模川に架けた橋脚であると判明した。

現在でも、史跡として河口から1km程茅ヶ崎よりに保存されています。

私の知識では関東大震災で、江ノ島は水面が1m下がった!

と言うことは、江ノ島が海面から1m浮き上がったと言うことです。

同様に、茅ヶ崎の河口でも1m浮き上がり、鎌倉時代の橋脚が浮き上がった訳です。

同様な事は、稲村ガ崎の水際でも起きた。

800年前の水際より1m浮き上がったのが、現在の水際と考えます。

それだけではなく、岩場の波による侵食具合からも、考察できますが、、、、

以後は、稲村ヶ崎の水面は現在より1m高い場所と言う前提で話をします。

■記2006/11/18 稲村ガ崎の古道を検証5

稲村ガ崎の古道を検証3の明治の地図、この地図の水際の処理は見るに耐えない雑なものですね!

何と言おうと、、、陸軍が短期間に作った地図ですから海辺は雑だったのでしょう。

稲村ガ崎の古道を検証4と今回の写真を比べてください。

正確に地図が描かれているでしょ?

地図の岩場の赤い処は、平場が有り、歩き易い処です。

海岸線の黒いラインは岩場、茶色いラインは砂地です。

結論として、

岬の先端は、海岸線は見ての通りで一般人が気楽に通れる状態ではない。

通行するには天候に左右され波が荒い時は通行不可です。

地元の人が食料の糧を得るため海に下りる道としては可能であろうが、、、

その様な理由で街道としては不向き。

よって、

古代東海道が通る可能性は無く、鎌倉街道としても不合格!

新田義貞が、大潮を利用して大軍が岬先端から、鎌倉に攻め込むのも無理が有ると思います。

私としては、稲村の大潮を何度となく経験しています。物理的に渡渉出来る事は知っていますが、、、

岬先端の海面下は、砂地ではなく岩場で、3~5mの幅で凹凸を繰り返す洗濯板状に成っていて物理的には歩けても迅速に行動できる状態ではない。

同じ状況に、三浦の荒崎海岸があり、水が無くても洗濯板状の岩場の歩きにくさを実感して欲しい。戦争の作戦には無理。

迅速に行動できないと言うことは、幕府軍が渡り初めを察知したら、由比ガ浜で十分迎撃態勢整えられ、作戦は成功しない。

もし、干潟の岩場を数百人規模で通ったと考えれば、迅速に行動できます。

では、、

鎌倉街道として利用された稲村ガ崎の道は?

明治の地図に赤いマークをされた道が、鎌倉街道の道と考えるのですが、二又に分かれていますね、、、

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます