「植えたいものがあるので、ちょっと耕しておいて」といわれ、家の裏に回って少し作業をしました。朝の時間帯はいい天気で、日差しがとても暑く、すぐ上着を脱ぐことになります。

「ついでに草取りしておくかな」・・・と見上げると、「ほー!もうアジサイにたくさん芽が出てる!」

(Canon EOS40D 18-55mm標準ズーム)

ということで、もうすっかり枯れてスポンジのようになっている茎を選んで刈り取っていきました。昨年などは・・・こんもりとアジサイが茂って、季節の間ずっと裏側を通り抜けできなかったりしたので、全体にスリム化するようにダイエット・散髪をすることにしました。

今年はアジサイ最盛期でも裏側を通り抜けできるかな?(^-^;)

〇庭先のチューリップ 2019.03.25

Canon EOS 40D + Pentax-M 50mm f1.7 (開放絞り撮影)

庭先のプランターにチューリップが植えてありました。家のものがいつの間にかどこかで入手して植えてました。3月25日

今日「チューリップ」だと聞いて、よくよく眺めてみると・・・確かにチューリップがはまってる!(^-^;)

4月3日、Canon EOS 40D + Pentax-M 50mm f1.7 (開放絞り撮影)

ふと見たら地面に近いところで埋まりこんでいたチューリップの身長が伸びて、首が長くなってチューリップらしくなっていたので・・・・じゃあここでも記念撮影!・・・・しておきました(^-^)。

連日の猛暑で報道も真っ赤に過熱している今日この頃ですが、我が家の玄関扉とその取っ手も、太陽光線にあてられてかなり過熱しています。

金属製の取っ手は、じーっといつまでも握っていることが出来ないくらい熱くなっていたりします。とうぜん、この扉の向こうの玄関の空間も、温室のようになってしまいます。

対策としてまず思いつくのが、縦3mくらいの「よしず」を買ってきて、ぱさっ!と立てかけたらよさそう。でも、それほどの大きな寸法の物となると結構高価になります。

他方、日よけシートは、オンラインショップやホームセンターなどに様々なものが売られています。でも、そのようなシートの場合、「ぱさっと立てかける」というようなわけにはいきません。

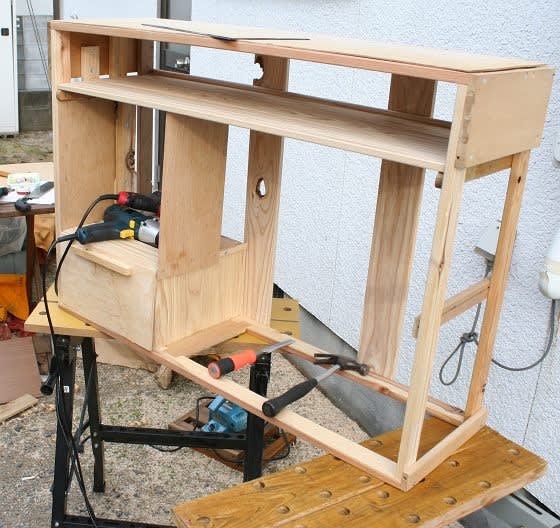

・・・・で、シートを取り付ける枠のようなものがあればいいんだ!ということで、手持ちの格安杉板を玄関サイズに合わせて、シート固定用の枠になるように工作を始めました。

今日(8/11)は、すでに昨夜のうちに作っておいた縦、横の枠に防腐塗料を塗っておきました。台風14号接近で風もあるし、気温は35℃を超えている岡山市なので、おそらく早々に塗料は乾くことと思います。きれいに仕上げるような塗装ではないので、まっすぐ直射日光の当たるところへ立てかけてあります。

(猛暑もDIY作業の中の塗装においては好都合なんですねえ)

〇 玄関ひさし、枠組み設置 2018.08.14

注文していた小さい方の日よけ(180*90)が届いたので、ここまで少しずつ準備していた玄関先の枠組みを組み立てました。

(準備、サイズにカット、角をかんな掛け、防腐塗料塗布、木ネジ下穴・・・最後に木ネジ組み立て)

今日は、上の日よけを少し前へ押し出す腕の部分を作り、防腐塗装、そして組付けました。

( Amazon 詳細:SEASONS 日除け シェード オーニング (90×180cm) )

後日、200*200の大きいサイズの日よけが届くので、その時には付け替えることにします。日当たりがいいのは良しとして、この猛暑の強烈な日差しは、玄関の中を「温室」にしてしまいます。なんとしても、いそいで玄関先に日陰を用意したかったのです。

(cfホームセンターへサイズの大きいよしずを買いに走ったら、立てかけるだけでOKなんですけど(^-^;)

( Amazon 詳細:日よけ シェード UVカット 遮光率90% 目隠し (200 * 200cm) )

追記

これで強烈な日差しを遮って、明日からは涼しい玄関になるはず・・・・と思ったら、

明日15日から雨の日が連続するという週間予報でした。ちゃんちゃん(--;)

DIY 日曜大工の品々 2018年 、 メモしておくことにします。

〇押し入れの小物用棚の製作 2018.09.16

〇双眼鏡用マウントの製作 2018.05.26

20年くらい前に中央アルプスへ頻繁に出かけていたころ、ザックに入れて持ち歩いていた小型軽量の簡易双眼鏡を、久しぶりに引っ張り出してきてクリーニングしました。

夜に、双眼鏡で星空を見上げると・・・・ほう、なるほど目に見えない星まで「みえる!」(^-^)

ただ・・・手振れで画面が揺れるので気持ち悪くなりそうです。

ということで、三脚に固定できるように手持ちの双眼鏡にあわせてマウントを作ることにしました。

またまた、DIYで切り落とした木材の端材の入った段ボールから良さそうな部材をピックアップし、とりあえず双眼鏡の形に合わせて、おおよそのカットをします。

その後、ナイフやノミを使ってさらに微調整を行って・・・

こんな感じで、双眼鏡が落ち着くマウントを作りました。このマウントの下部には、先日入手した三脚ネジに適合したメスネジを埋め込みます。 この木材マウントと双眼鏡をテーピングなどで固定すれば、これで三脚に乗せて、落ち着いた画面で星空を眺めることが出来ると思います。

双眼鏡マウントにメスネジ埋め込み 2018.05.27

双眼鏡によりフィットするように、木製マウントをその後もナイフとノミで形を整えて仕上げました。今日は日曜日なので、ちょっと中庭で作業です。

メスネジの形状に合わせて、最初は12mmドリルで5mmほど、そのあとは9mmドリルで深さ10mm少々まで穴をあけ、一番表面には深さ1mm少々の正方形のくぼみをノミを使って掘りました。

同じ作業なので、「双眼鏡マウント」と「三脚に追加するアームのマウント」と二つ両方とも作業しました。追加注文してある凹ネジがまだ届いていないので、今日は双眼鏡マウントの方へメスネジをエポキシ接着剤で固定することにします。

・・・・ということで、これで手持ちの小型軽量双眼鏡をカメラ三脚に取り付けることが出来るようになりました。

木製マウントを、三脚のクイックシューに取り付けて、三脚に固定します。 木製マウントと双眼鏡の固定についてはゴムバンドなどを取り付けるように加工しようかなと思っていたのですが、双眼鏡があまりに軽量なので、クッション付きの両面テープを利用することにしました。

ということで、三脚の上に双眼鏡をのせることが出来ました。さっそく窓際に設置して、雲に覆われながらも明るく光っている月を眺めてみたりしたのでした(^-^)。

追記 2018.05.28 いろいろ準備出来たら九州・四国地方が2018梅雨入りです! あー、空が雲に覆われてるーーーー(--;)。

〇 届く Vixen微動雲台 2018.05.29

届いた微動雲台を三脚の上にのせてみました。三脚の雲台+微動雲台+木製マウント+双眼鏡!!

ずいぶんと高いたかいタワーになりました。双眼鏡はプラスティック製で極めて軽いのですが、総金属製の微動雲台は結構な重量ですから、背が高いだけではなくいわゆる「トップヘビー」にもなっています。

とはいえ、三脚の雲台で大体の位置を合わせたら、あとは微動雲台の上下左右つまみで微調整、対象にしっかりと確実に照準を合わせることが出来ました。やっぱり微動雲台は必要不可欠なパーツなのかもしれませんね。(今日は雨降りなのですが、中庭に持ち出してMemo撮影しました。)

〇 室内でMIDIキーボード演奏を上から撮影するための三脚アームホルダー製作 2018.05.26

高価で立派な三脚の中には、パイプをポキリと直角に折り曲げ可能なものがあります。机の上の小物を撮影する時などに、対象の真上から撮影する場合などに使われるようです。

個人的には、そのような小物をそれほどきれいに撮影しようとはしていないので、今まで必要とはしなかったのですが、ふと先日、キーボード演奏の様子を鍵盤の真上から撮影できたらいいなあと思ったものですから、「じゃあ、ちょっと試しに」と、これまたDIYの端材の中からいくつか部材をピックアップして、作ってみることにしました。

根本的には、先日一眼レフカメラでの星空撮影用にドットサイトを利用しようと、カメラ三脚メスネジを複数購入したので、その「メスネジ」を使って、いろいろ「三脚の上に取り付ける」ことが出来るようになったのが、きっかけです。

そのいきおいで、三脚用のアームホルダーを作ったり、双眼鏡を三脚に固定するマウントを作ったりするようになりました。

まだ作り始めたところなので、この後も少しずつ作業を続けていくことになります。

〇MIDIラックに別ジャックを追加 2018.05.26

先日MIDI機器用のラックをDIYで作ったのですが、ミキサーの奥になるケーブル差し込み口へのアクセスが少し難しくなってしまいました。

そんなわけでまたまたDIYの端材を再利用して、ラックにプラグジャックを追加しました。

ジャック&プラグが先日届いたので、昨夜ケーブルをはんだ付けして置きました。今日は端材の段ボール箱から適当に材料をピックアップして枠を組み立てました。軽量で薄い部材を利用したので、組み立てはすべて木工接着剤で固定することにします。

今日は日差しもあるし、気温も上がっていたので接着剤はすぐ乾きました。全体を軽く整形して仕上げて、オイルステイン塗装も済ませました。

というわけで、夜には先日作ったMIDIラックに固定しました。一つはヘッドフォンジャック、あとの二つはミキサーのモノラル入力ジャックです。マイクロフォン入力や、エレキギターやエレキベースのケーブルをここへ差してその音声をミキシングすることになります。

〇塗装ブース2018年版 + 収納・ディスプレイ棚 2018.04.28

〇カメラ・フック(本箱) 2018.04.02

ストラップをつけたカメラを、これまたあちらこちらに置いていて、まとまりがないので、本箱の上にフックを作ってカメラをぶら下げることが出来るようにしました。

これで本箱の前に、二台のカメラをぶら下げておくことが出来ます(^-^)。

〇MIDIラック 2018.03.31

部屋のあちこちに転がしてしまうMIDI機器をひとつにまとめようとラックを作ることにしました。ともかく板を木ネジで固定しただけの作業で、MIDIラックを作ってみることにします。

Roland MC-50 MarkII シーケンサー

Zoom R8 MTR マルチトラックレコーダー

ベリンガー XENYX 1002 ミキサー

まずは昨日のうちに、杉板を張り付けて「板」を用意しました。木工ボンドが乾燥するのを待つことになるので、先にオイルステイン塗装もしておきました。それぞれ、MIDI機器を乗せると・・・

・・・・で、今日は側面の板をねじ止め固定していきます。

一番上に マルチトラックレコーダ R8を乗せて、

真ん中の段には、ベリンガーのミキサーを乗せることにします。

杉板を張り付けた板の側面の接合部に、木工ボンドで「目隠し」をします。

これで、木工ボンドが乾燥するまでまた放置です。接着剤乾燥後は、各部の微調整や、細部のオイルステイン塗装をして、基本組み立ては終了です。

あとは、部屋の中で機器を乗せて配線し、実際に機器を使用可能な各部の配線を行って、試しに使用したうえで、より使いやすいようにさらに細かな部分を加工するかもしれません。

・・・・ともあれ、三台のMIDI機器に関して、机のまわりであちこちランダムに移動させて置いていたり、転がしたりしていたのですが、このMIDIラックで一か所にまとめられたらいいなと思っています。

(上から レコーダー ZoomR8、 ミキサー XENYX1002、 シーケンサー MC-50MkII)

MIDI機器ラックに棚を追加 2018.05.19

先日作ったMIDI機器用のラックの最上部では、MTR(マルチトラックレコーダー)が上面全体で操作するので、オープンにしていました。・・・が、MIDIを使わないときにはレコーダーの上に物をちょっと置く、というようなことが出来ないので、移動可能な棚?を作ろうと思うようになりました。

それほど大した工作ではないのですが、机の横で目に付くところのDIYなので、部材一つ一つカンナがけをして、きれいに整えて組み立てることになるので、思った以上に時間がかかりました。

・・・ですが、丁寧に表面仕上げを行って作ったので、いい感じです。

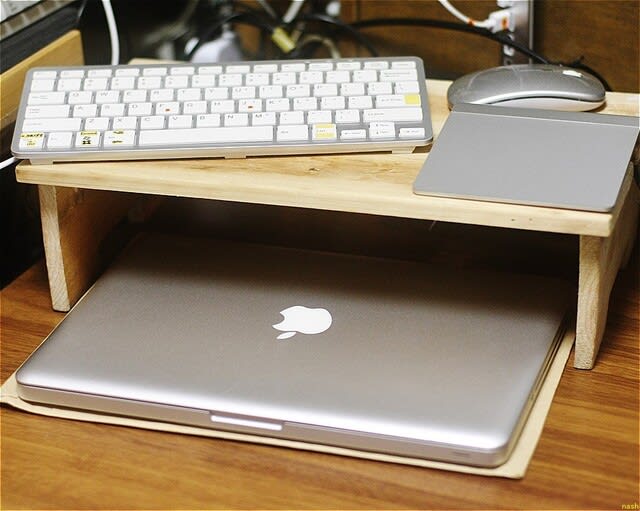

ちょっと試しに、机の上のディスプレイを乗せて、記録撮影をしておきました。通常は、ちょっとした小物や、ノートバソコンなどなど、多目的な棚として使えそうです。

今回も60%-70%が今までのDIYの端材を再利用して、棚を作ることになりました。

(MIDI、MTRを使う時は、先の工作物の上にちょこんと置いてあるだけの棚なので、わきにのけてマルチトラックレコーダーの前面をあらわにすることができます。今後も今日の追加の棚を固定する予定はありません)

〇室内プリンタ台 2018.03.29

つい先日、家の物からプリントアウトを頼まれたとき、ちょうどプリンタまわりが山になっていてプリント出力するのに手間取るということがありました。

もう少しだけ(10cm少々)高い位置にあれば解決することが多かったこともあって、そのうちプリンタ台を作ろうと思っていたのでした。

今日ふと思い立ったので、中庭でごそごそ作業をして作りました。1時間弱の、本当に簡単なやっつけ仕事です。

プリンタが少し高い位置に上がった分だけ(これでちょうど机の高さともほぼ同じになります)プリンタの下にスペースが発生します。じゃあそこに引き出しもあるといろいろ便利かなと、ガサゴソ一気にそれっぽい形のものを作っておきました。

久しぶりの屋外木工DIYでした。最近は気温も上がって来ていて、結構汗をかきながらの作業になりました。

〇仕上げ 引き出し 2018.03.31

先日作った引き出しを、一度分解して仕上げました。 〇表面をカンナがけして整え、 〇オイルステインを塗布、して仕上げとしました。

〇屋外物入BOX 2018.01.07

先に物置きを作った時に、杉板の切れ端が結構な枚数発生しているので、その切れ端の板を使って物入のBOXを作ることにします。

今回のDIYから、電動トリマーが導入されたので、木材の角を欠き落とす処理をして、杉板をならべてBOXの面を作る板を作ろうと思います。

とりあえず物入BOX作成の初日、今日は長辺にあたる板(杉板をつなぎ合わせた大きい板、接着剤は不使用)を二枚作りました。

杉板どうしの接続面、杉板を固定する横板の飾り処理など、今回から電動トリマーを可能な限り活用して、BOXを一つ作ってみることにします。

今日、ハンドタッカーが届きました。GWHOLE強力型タッカー

( Amazon 詳細 GWHOLE強力型タッカー 3-in-1タッカー )

3WAYタイプというハンドタッカーで、この3WAYというのは、上記の3タイプの針を打ち込むことが出来る、という意味になっています。ハンドタッカーの「針」のサイズをいつでも確認できるように、このブログに写真MEMOをアップしておきます。

タッカー、ハンドタッカーで検索をかけると、いくつかのメーカーの製品が並びます。その中には同じハンドタッカーでも、タッカー前部の金具を少し動かすことで、打ち込んだピンの先を織り込んで固定する、いわば大型のホッチキスになるような機種もあります。 = そうした意味で2WAYとか3WAYというハンドタッカー。 )

ちょっとベニヤ板を張り付けようというときに、小さな釘を金づちで打ち付けてもいいのですが、このハンドタッカーがあれば、ある程度柔らかい木材、打ち込む深さが1センチほど、という場合であれば、その張り付け作業は圧倒的なスピードで進むはずです。

また、先日作った屋外の物置きが基本的に防水性がないものを作ってしまったので、その内側に雨風が吹き込むのを避けるため、ビニールシートなどを臨時で張り付けておこうと思ったのでした。

物置きの奥の方では、小さい釘とかなづちを使って打ち込む作業では、なかなか厳しい姿勢、態勢が予想されますから、そこは片手でシートを押さえつけながら、ちゃっちゃ!と作業をするのに、ハンドタッカーがあればなあ・・と思ったのでした。

今日2017年12月19日、電動トリマーが届きました。

( Amazon 詳細 Earth Man 電動トリマー TR-100 )

| 高儀 EARTH MAN 超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビット25mm TRBP-12 |

| クリエーター情報なし | |

| 高儀 |

外箱の写真がすっきりとして分りやすいので、これで内容部の写真を撮ってMEMOしておくことにします。

「トリマーかぁ」ともうずいぶん以前から気になってはいたのですが、マキタやリョービでは価格が一万円ほどしますので、そこがネックになって今までずっとスルーしてきていました。

しかし、先日ある日曜大工作業で「溝切」をするのに、「あーこれはトリマーで一気にやりたいところだなあ」とふと思って、その勢いで「ええい」とクリックしてしまいました。

マキタでもリョービでもなくて、アースマン‼

上の写真にもあるように、ストレートガイド、トリマガイド、テンプレートガイドが付属して、それで四千円台でした。ストレートビット、スパナは標準装備としても、それらを一つに収めるキャリーバッグが付いてくるのも魅力的です(^-^;)。

実際、上の装備品に、追加購入したぎんなん面ビットも加えて、キャリーバッグひとつに収めてあります。いい感じです。

( Amazon 詳細 EARTH MAN 超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビット25mm )

最初なので負荷をかけない状態で慣らし運転をしました。大きな騒音を覚悟していたのですが、部屋の中で回しても・・・「思いのほかうるさくないなあ」と思いました。屋外で実際に使用する時も、電動丸ノコや電気カンナと比べるとずいぶん静かな電動工具でした。

説明書によると使用前には毎回60秒ほど無負荷で試運転、とありました。今は冬で外気温が10℃の手前ですから、作業で使用していてもトリマー本体が熱くなるというのを感じることはありませんでした。( ちなみに連続運転は30分と説明書にありました )

今までの経験から、ハードワーク、ヘビーデューティ仕様の本格的メーカー製品と比較すると、安価に入手できる電動工具は、全体的に無理な負荷をかけないように、そーっと優しく利用していくのが「コツ」と、個人的には体験、体感しています(^-^;)。

めちゃくちゃ使用頻度の高い、延々と連続使用する工具ではないと思いますので、この工具には今後ずっといい仕事をしてもらうように、道具の扱いレベルを上げていきたいと思っています。

ちなみに、先端工具のトリマービットは高額なパーツではないものの、安くもないと思います。これも刃物なので使っていくうちに切れが悪くなっていくはずです。

どうするのだろう・・・・と、少し検索してみたところ、基本的には消耗品ということで、具合が悪くなったら新品購入、交換ということでした。

その理由が・・ビットは小さなパーツながら「サイズ」が大事な部品で、ビットの刃先を研磨して再利用する場合、その切削サイズが変化してしまうということで、木工作品の「精度」に直接影響するということです。

なるほど、その意味で「使い古したビットを研磨して再利用」しないというのは納得です。

ただ、自分の木工作品にそこまでの「精度」が必要のない部分の加工に使う上では、研磨して多ビット、刃先のサイズが変化したものでもOKなのではないかと思っています。(ちょっとした木材角の面取り程度の使用では問題はなさそう)

とはいえ、トリマーという道具本来の役割を考えると、高速で回転するこのトリマービットというパーツは部品本体全体のプロポーションの精度も含めて、必要に応じて新品交換するのが「基本」だろうと思えてきます。

〇 杉板の接合 トリマー・溝 2018.01.06

これがやりたかった! 電動トリマーを購入したのは、杉板の接合をより密着させるためというのが第一の目的です。

最近ほぼ完成した屋外の物置きで、その側面、正面、背面の壁は格安杉板を並べて張り付けたものです。もともと完全防水の物置きを作ろうと思ってはいなかったものの、台風や嵐の大雨降りの時に、物置きの中がびしょびしょになってしまうのは避けたかった。

当初そのために杉板を並べるときに、角を少し切り欠いて、その部分を重ねるように並べてやろうと思っていました。トリマーがないので、丸ノコを使って縦に切れ目を入れ、それを後からノミを使って落としていこう、という予定でした。が、時間の取れるタイミングでささっと物置き作成作業をする上で、その都度余裕をもって「杉板の下準備」をする時間はありませんでした。・・・結局、ホームセンターで購入してきた、荒々しい格安杉板をそのまま並べて張り付けてしまいました。

そんなこんなで、電動トリマー!があったほういいなあ、と思うようになって、入手することにしたのでした。

・・・・で、今日日暮れ直前に屋外でちょっと実験作業・・・

付属のストレートビット6mmと、トリマーガイドをがちゃがちゃいじって、今回初めてセットアップしました。

最初は浅く・・・二回目で杉板の真ん中まで・・・これは簡単です(^-^)。電動トリマーを用意して良かった。

で、切り欠きしておいた二枚の杉板を合わせてみます。

購入したままの杉板を合わせても、やはりある程度波打つように板の間に隙間が出来てしまいます。電動トリマーで切り欠きをつけておいて杉板を合わせていくと、(決して完璧な防水でなくてもいいので)随分防水性が高まるでしょう。

うーん、春になって気温が高くなってきたら、物置きの杉板を一度分解して、切り欠き済みの杉板を並べて張り付けてみるのもいいかも・・・と思っています。

物置きの屋根部分は現在のところ、杉板を縦に並べただけのものになっています。(下に薄いベニヤ板を前面に敷いているので板の間から雨水がぽたぽたと侵入することはないようにしてありますが)

この屋根部分で、杉板を横にして、屋根瓦のように切り欠きのところを少しずつ重ねて作り直すといいなあと思っています。

〇物入れBOXの側板作成 with 電動トリマー 2018.01.07

TR-100電動トリマに付属の「トリマガイド」を取り付けて、杉板を段欠き処理しました。

この付属パーツを本体に取り付けて・・・・

さらに付属のストレートビットと隙間を調節すると、杉板の角にあてがうと、

あれま、簡単に段になって角を欠き落とすことができます。

トリマを用意する前は、丸ノコで木材の厚み半分まで直線でカットして、そのあとノミを使ってちょっとずつ落としていけばいい・・・などと思っていたのですが、これが思うだけで実際には「ええぃ、そのままでいいやぁ」とちっとも作業が実現しません。

こんなことなら、さっさと電動トリマを購入したらよかったなあと思ったのでした。(^-^;)

・・・で、杉板を並べて固定してみると・・・

杉板がきれいに並びます!! 電動トリマを利用したとしても、これはなかなか手間のかかる下準備になるのですが、もし屋外用物置きを作る前に電動トリマを用意していたら、物置き側面の杉板張りでは板の角を段欠きしておいて張り付けたのになあ。

ちなみに上の写真、杉板をまとめて固定している直交している木材は、やはり電動トリマー&ギンナン面ビットで角を処理してあります。

DIY 木工・日曜大工 TOP ページへ

2017年秋、屋外の園芸器具、植木鉢などをひとつにまとめて収納する物置を作ろうとしています。先日、11月03日、外枠だけ作っておいたものに、少しずつ床板など製作を進めています。

〇物置きづくり 続き 2017.11月11日

週末の気分転換、木工作業です(^-^)。物置きの真ん中に棚を作りました。少し補強をして板を取り付けます。

それから屋根部分は板を並べただけだったので、もう少し雨対策としてべニア板を挟みました。

完全防水でなくてもいいのですが、これである程度は雨水の侵入に対して対策になると思います。

そして、先の棚と同様に、物置き上部にももうひとつ棚を用意することにしました。

今日の作業はここまで。午後4時を過ぎるとあたりが次第に暗くなりはじめ、気温もぐんぐん下がります。真夏の頃は、午後4時ごろから7時過ぎまで作業をすることが出来ていたのですが、随分日暮れが早くなりました。

今日の最後に、この後雨降りになることもあるので、屋根に防虫防腐塗料を塗っておきました。乾いたら、そこへさらにオイルステイン塗料を重ね塗りしておくことにします。

〇 屋外物置き 側板と裏板をはりつけ 2017.12月09日

週末の今日(12月09日土曜日)、屋外の物置きの側面に(途中まで張りかけていたものに加えて)サイズを微調整して板を準備し、張り付ける作業をしました。

同様に物置きの奥の裏板も、定型の杉板を張り付けて行って、最後に微調整でカットし、カンナを使って隙間に適合するように「最後の板」を準備して、それを木ネジで固定しました。

正面の扉に相当する部分はまだ全く作業が出来ていませんが、とりあえず今日はここまでで時間切れ!

(夏には午後7時半頃まで作業をして、照明をつけて後片付けをして、8時前あたりに終わっていたのですが、12月になった今日などは、午後4時半近くなるのを確認したら作業を終え、午後5時頃には片付け終わる、という感じです。)

とりあえず、外板を張り終えたので、防腐塗料を塗っておきました。

(冬の季節はどこの家も窓を閉めているので、ご近所に塗料のにおいであまり迷惑をかけなくて済みそうです。また今冬型気圧配置で北風が吹いています。塗料のにおいを勢いよく希釈してくれるのもいいですね。空気が乾いているのも、塗料の乾燥のためには好都合かもしれません。)

〇 屋外物置き 上の段の床板をはりつける 2017.12月23日

週末の土曜日、机の下に置く小型の棚を作った勢いで、物置きも上段の床板を切りそろえて、ビスで固定する。

〇 屋外物置き 正面の扉を作る 2017.12月28日

今日(12月28日)は、少し冬型が緩んで穏やかになりかけたので、ちょっと作業をすることにしました。風はまだ吹いているのですが、きれいな青空で、かなり温かい日差しがキラキラとしています。

ここに至ってやっと、物置きの正面の扉を用意できました。格安の杉板を縦に並べて固定し、蝶番を取り付けて、物置きドアとしました。( 作業終了時には、夕方の時間帯なのですが、真っ暗になってしまったので、また後日写真メモを取っておくことにします。)

翌日29日、写真を撮っておきました。ホームセンタの木材を組んだだけで、まだ作業途中の部分もありますが、とりあえず作りかけの物を取り付けて、開閉できるドアにしておきました。

この大きさの板を家の周りに立てかけておいてもいいのですが、ここ数日の荒天で風が強く吹いていますから、突風でどこかへ飛ばされたり、何かに衝突して壊れたりするのを避けるためには、物置きに取り付けてしまうのが得策でした(^-^;)

この木工(物置きドア)から、先日届いたトリマーを利用しました。杉板を止める角材で、その角を「ボウズ面」にしたり、「ぎんなん面」にしたりしました。

木材が柔らかいということと、先端のビットが新品ということもあって、とても軽快に材の角処理が出来ました。

これ、かなりいいかも。トリマーはなくても日曜大工は可能ですし、どうしても角処理が必要なら、根気よく手間をかければいいので、ずっとスルーしてきていました。でも、一度入手してしまうと、あれやこれや結構有効に活躍してくれそうなツールですね。

〇物置き扉に塗装 2017.12月29日

週末に雨が降るという予報なので、出来上がったばかりの物置き正面ドアの表面に、防腐塗料を塗っておきました。

横倒しにして扉を開くと、隣の車との比較でも結構大きいものを作ったものだなあと改めて思いました。なんかちょっと太めの棺桶みたいです(^-^;)。

〇引き続き 12月30日も塗装

昨日の防腐・防虫塗料を一日乾かしたのち、今日はオイルステインを塗装しておきます。

ついでにドアの内側も、杉板に直接オイルステインを塗装・・・

ちなみに、元の杉板(かんながけ無し、購入そのまま)が、物置きの内側で、 ドアの内側にオイルステインだけを塗装したので対比が出来そうです。

オイルステインは、比較的色合いの薄いほう・・・メープルなのですが、ずいぶん色が付きますね。

(物置きの中は、木材の切れ端など、ほんとがらくたばかりです(^-^;) )

画面で黒っぽいところが防腐塗料を塗ってオイルステイン塗布したところで、茶色っぽいところが購入してきた杉板に直接オイルステインを塗布した部分です。物置きの中の内側は、鉋がけなどしていない購入した杉板そのままの色です。

ともあれ、明日の雨降り前日にいちおう仕上がりました。(今まで作成途中はずっと雨ざらしだったのですが・・・)

今後、この物置きは春夏秋冬、ずっと雨ざらし、紫外線にさらされた状態で南向きの屋外に放置されることになるわけですが、木材はどのくらいの耐久性があるのでしょうね。

「ずっといつまでもこのまま」というつもりは基本的に全くなくて、劣化して、傷んだ部分から、その都度新しい木材で置き換えてコンディションを維持していくつもりでいます。(ホームセンターから角材と板材を数百円で購入してきて、木ネジで止め直すだけのことなので)

〇2018.07.08 屋外物置き ドア改修

先に作った屋外の少し大きい物置きは、その後便利に使っています。ただ時間の経過とともに、杉板を並べたドア部分が次第に重量で傾いてきたので、少し補修しました。

傾いてきた原因は、杉板一枚に、ネジ一つ、で固定していたことです。これは作っている時に「たくさんネジを打ち込むの・・・ちょっとめんどう」と、ネジ一つだけにしたのがわざわいしました。(確か日の入りが近づいているなどの理由で作業を急いだと覚えています)

・・・・というわけで、杉板一枚にネジ2個、固定していきました。

ついでに、ドアの内側に小物を収納できるように少しだけ加工を追加しました。 大きめの物置きとはいえ、以前は小物がごちゃごちゃ、山積みになっていて、少し不便でしたので、今後はぐんと扱いやすくなりそうです。

このブログにDIY木工をメモするようになって以降の作成品をメモしておこうと思います。(以前に作成したものはパスして、2017年5月以降のもの) ( 作業をするのに暑い季節になる前にいろいろ片付けておこうと思いつつ・・・2017年のあつい夏になりました )

〇部屋の電気ストーブ台 2017.12月

電気ストーブが床に近すぎるので、ちょっとだけ床から高いところへ位置するようにストーブ台を作成中。

(完成 2017.12.28)

部屋で床にいろいろ置いているとき、電気ストーブの熱が近すぎて熱くなっていたりすることがあったので、台を作りました。が、実はキーボードを弾いて遊ぶ時に、アナログシーケンサを手元で操作する時の、置台にも利用する予定です。

〇机の下の棚 2017.12.23

週末の今日、机の下の小物?がらくた?が山積み状態で、何とかしたい気分になり、机の下に収まる小さい棚を、思い付きで作って配置。

〇屋外の園芸関連物置き 2017.11.03

物置き製作記事へジャンプ

〇簡易丸ノコ定規 2017.10.08

手持ちの電気丸ノコのサイズ(プレートの端から丸ノコ刃の長さ)に合わせた、軽い板の定規を用意して使っていました。

この自作定規は、長さの短いものと長いものと二種類用意して利用していたのですが、ちょっとした板材や角材をカットする場合などで使う、短い自作定規の使用頻度があまりに高いので、今回補助の材や、手持ち保持しやすいようにする材をさらに取り付けてみました。

ただの板だけの丸ノコ定規は、けっこう機動力があって、さささっと適当にカットしようという場合には、「フリーハンドでのカットの補助」としてかなり具合良かったので、もしかすると、この後また、板だけの丸ノコ定規を自作することになるかもしれません。

〇自作オーディオラック 2017.10.07

夏の頃に作りかけていて、実際に使っていたオーディオラックです。大急ぎで組み立てて作っていたので、不備がいろいろあったのですが、それを秋のこの時期にやっと修正し、一応仕上がった状態にまで至りました。

<下から、Roland音源JV-1080、MIDI切り替え 多機能エフェクタ、Roland音源>

(これらの出力音声をミキサーで制御して、オーディオアンプに接続)

〇道具箱の台 2017.09.30

屋内に置いてある、道具箱の台を作ることにしました。台が必要なのではなくて、道具箱の上に、あれこれものを置くと、いざ道具を取り出そうとする時に、毎回、よっこらしょ!と荷物を移動させなくてはいけません。

(道具箱の一番上のフタを、上向きに開かないと、下の引き出しのロックが解除されない)

・・・それなら、枠を組んで、道具箱の下に荷物を入れておくようにしておけば、いつでも道具箱にアクセス可能になるはず・・・ということで、

ふと思い付きで屋内用道具箱の台を作ることにしました。

とりあえず、一時的に置いた工具箱に、あれこれ工具を入れていくと結構な重量になって、ひょいっと持ち上げて移動させるというわけにはいかなくなりました(^^;)。そんあわけで、いままで赤い工具箱の上にあれこれものを積み上げていたりしたのですが、それがずっと問題でした。

この工具箱の一番上は、上方向へフタを開くタイプなので、何かを取り出すたびに、上に積み上げたものを一度下してから工具を取り出し、またあとで上に積み上げる、という「無駄な動き」をしなくてはいけなくなりました。

でも、他にも木工作業があったりするものですから、なかなか道具箱の台を作ることが出来なかったのですが、これでやっとすっきりしました。

よし、できたぞ!(^-^) と、そのタイミングで、

「・・・で、これはずーっと、ここが定位置になるの?」

と心配そうな声色で質問されてしまいました。

あーーーーー、えーーーっと、 ・・・とりあえず、ここに、ということで!

基本的問題解決を先送りする、小手先のごまかし、ちょろまかし、作業でした(^^;)。

〇プチ・ウッドデッキ 2017.09.24

先日、掃き出し窓の出入り用に、踏み台を作りました。が、あまり広い面積にしていなかったので、地面のスリッパを履くときに少し不安定になりました。

・・・で、踏み台を中庭まで降りきったところに、小さなちいさなウッドデッキを作ることにしました。土の地面の上で、一年中風雨や紫外線をあびて劣化すると思いますが、まあ、もともとウッドデッキというのはそういうものなので、気にしないことにします。

(他の屋外木工と同様に、いちおう防腐塗料をコーティングするつもりです)

小さなデッキなので、材料費は¥100になるか、ならないか、というくらいです。劣化して傷んだ時はまた新たに作り直すということでOKでしょう。

〇かんな台 2017.09.16

かんながけをする時に、作業台の上に置いて木材を固定できるように、簡単な板のカンナ台を作りました。

今までは作業テーブル付属のバイスで固定してかんなを使っていたのですが、困ることの方が多くなってきたので、カンナ台を用意することにしました。

結果、電気カンナも随分使いやすくなりました。

〇台所の水切り置き台 2017.09.13

台所の狭いスペースに薄型の樹脂製ワゴンを置いていたのですが、どうしても多少サイズがあっていませんでした。そこで、手持ちの角材を組んで水切りを置くための台を作りました。

簡単に移動可能な、キャスターのついたワゴンが台所の隙間から表に出てきたので、より有効に利用できそうです。

9/23 水切り台、おけ受け枠の作成

〇プリンタ台(机の横) 2017.09.09

昨日の日暮れ前の時間と今日の午後で、机の横にプリンタを置くための台を作りました。もともとちょっと高いところへ置いてあったのですが、地震などがあった時にはかなりの危険物に豹変しそうなので、少しでも床に近いところへと、段階的に移動させてきているところです。

本箱と机の高さとの兼ね合いで、少し低めの手ごろな高さにおりてきました(^^;)。

ついでにノートPCも、そのプリンタの下のところへストンと入るように小さい棚を作ったので、これでノートPCの「ありか」も確定します。これで、その都度あちらこちらを放浪していたノートPCも、定住することが出来るようになりました。

〇屋外収納3 園芸棚 2017.09.07

涼しくなった9月の最初の週末、屋外の園芸関連用の収納棚を用意しました。とりあえず四角い箱枠を作った、というだけですが(^^;)。

〇砥石台 2017.08.14

砥石を乗せる台を作りました。今まではその都度適当に砥石を使っていたのですが、なかなかきちんと固定出来ているわけではありませんでした。「肩の力を抜いて力まなければいいかな」と言い訳しながら、布を敷いたり、クッション材を敷いたりしていました。

部屋で、机の上でちょっと刃物を整えたいと思うときに、レターケースのようなものを利用していたのですが、これは・・なかなかうまく砥石を固定することが出来ていませんでした。

ということで、廃材の箱を手元に引き寄せてゴソゴソ木っ端を物色してみたところ、何とかなりそうだったので、とりあえず基本的な砥石を乗せる台を作りました。

このあと、実際に使いながら途中で少しずつ手を加えて仕上げようと思っています。

〇屋外収納、長物箱 2017年8月

長いものを縦に入れて納める箱を作りました。(08/13)

パイプや、釣り竿、アルミパイプなどなど、長い棒状のものは・・・「壁際に落とす」か、「手前の地面に投げ出す」のどちらかというのが以前の状況でした。(しかもその上や手前に、訳の分からないものが山積みになっていて、何があるのか見えませんし、結果取り出すこともなく、そのまま放置されることになりました)

昨日8月12日に作った、簡単な収納棚の隣のスペースに入るサイズで「箱の形をしたもの」を用意しました。サイズが小さいので、今までの切れ端、廃材を可能な限り利用しました。

中庭に一時的に放り出しておいた長物を、その後この箱に差し込んで片付けました。「ちょっと小さいかなあ」と思っていたのですが、20*30cmくらいのサイズで、全部差し込んで収まりました。

あー、これでずいぶんすっきりしました。(^-^)

〇屋外収納棚 2017年8月

家の奥の方の壁際に、あれこれ雑多なものを、しかも無造作に積み上げてあったのですが(引っ越ししてきて以来ずっと)、それがやっと片付きました。(08/12)

・・・といっても大したものではないのですが、角材で長方形のものを組んで、置いただけ!です。とはいえ、これでいちおう「棚」になったので、その下の部分と、その上の部分にものを置くことが出来ます。

(ちなみに先日作った道具収納BOXと並んでいます)

何より、どこに何を置いてあるかが一目で分って、それを一つのアクションで取り出すことが出来るというのは、やっぱりいいです。(以前は、積み重なった下の物を取り出すのに、一度山を全部崩して、必要なものを取り出した後は再び崩れない程度に山を盛り上げる!という労力のいる状況でしたから(--;))

〇ペイント 2017年8月

手持ちの、残り少なかったオイルステインを使い切ってしまったので、屋外に置いてある木工品用に新しく「防虫・防腐」ペイントを用意しました。

先日作ったエアコン室外機の日よけに塗ってみました。

(手元に残っているオイルステインで部分的に塗った状態)

〇作業台(ワークスタンド)の天板交換 2017年7月20日

通販で比較的安く購入した作業台をずっと使ってきています。これが次から次へといろいろな作業をするのに、とてもとても便利なツールで、使うにしたがってどんどん、より便利でかかせないツールになってきています。

( Amazon 詳細:GREATTOOL ワークベンチバイス GTWB-300 )

その作業台も、屋外の軒下においてあるため、天板がいびつに歪んでしまってぴたっとした作業台の平面は失われてしまっていました。( それでもワークスタンドそのものの機能がよくて便利に使っていますが )

ということで、少ししっかりした木材を用意して(もう2か月くらい前に用意していた)、天板を差し替えることにしました。止めのブロックを指す穴も必要なので、そのためのドリルも用意しました。

これで二枚の天板が比較的きれいにそろっている状態になりましたから(板を並べただけなので平面にはなっていない)、変形した天板の時よりはさらに作業を行いやすくなりました。

もし必要になったら、カンナ片手に持って、二枚の板の平面を実現してもいいかなと思っています( 涼しい季節になったら・・・(^^;) 今日7/22 午後 34度 岡山市 )

☆ 届く もう一台新品の作業台 2017.07.19

数年使ってきた作業台は修理したのですが、少し長さのあるもので作業をする時に、もう一つあるといいなあと思うことが多くなりました。

( 例えば、ホームセンターで購入してきた2m近い長さの板や角材を切断する時に、作業台でカットされたとたんに地面に落下させることが多いのですが、そんな時にもう一台あるととても具合がよさそうです)

(ちょっと大きめのサイズのものでは、そのサイズにあわせて作業台を二つ並べて使うことで、大きめの作業テーブルを実現することが出来、これも具合がよさそうです)

そんなわけで、たまっていたポイントを利用して、もう一台同じような作業台をポチッとしておきました。

これで二台の作業台を「馬」のように使うことができます。

(ちょっと、今後の予定をメモしておきます)

作成ずみ( このあと、物干し場の軒下に、横2mぐらいの長さの収納棚を作る予定)

作成ずみ( 台所に、移動可能のやや小型収納ワゴンを作る予定)

作成ずみ( 自分の部屋の机まわりで、空いたスペースにプリンタの設置台を作る予定)

作成ずみ

作成ずみ

( あと、洗濯機のある窓枠に 棚を作る予定)

( 机正面の 塗装ブース(排気)枠と、無線機器ラックになる棚を作る予定)

( 玄関わきに少し大きめの郵便受けを作る予定 )

( 中庭に、園芸用品の収納ボックスを作る予定 )

〇 エアコン日陰カバー 2017年7月20日

7月19日に梅雨が明けて、雨降りが終わり連日強い日差しが照り付ける気候に移行するので、このタイミングで、手元に買っておいた木材を使って、エアコン室外機のカバーを作ることにしました。

カバーと言っても、エアコン室外機に斜め上から照り付ける太陽光線を遮るだけのものですが、南向きの壁にある室外機は、このちょっとしたカバーで、ずいぶん「 涼しそう 」です(^-^)。

〇 掃き出し窓の踏み台 2017年7月

引っ越しをして間もないころ、何年も前に、段差の大きい掃き出し窓の外側に簡単なふみだいを用意しました。木材を買いに行くようなこともなく、とにかく手元にある木片をつぎはぎにしながら、木製の直方体のような「ただの箱」=踏み台を作って、それをずっと使っていました。

が、この踏み台は窓の外、雨ざらしの環境なので、次第に劣化してしまいます。去年、あやしげなところに、補強を入れて修理したのですが、今年になって、「いつかは踏み込んだ瞬間に、バラバラになるだろうなあ」という状態になってしまいました。

というわけで、これも2か月くらい前に用意しておいた木材を使って、踏み台を作り直すことにしました。

まだ基本形が出来た段階です。これから、掃き出し窓の外側の現状にあわせて、より安定して設置できるように、踏み台全体に手を加えて仕上げようと思っています。

〇工具箱収納Box 2017.06.04

数年前の引っ越し以降、あちらこちらに分散していた工具のあれこれを、少しずつ少しずつ一つにまとめてきていたのですが、とうとう全員集合が実現しそうなので、それらの各種工具を一か所に収めてやろう・・・・と、ハンディタイプの工具箱を入れて一つにまとめる大きい工具箱(=収納ラック)を作ることにしました。

少しずつ、時間のある時に作業を進めていたのですが、とりあえず今日の作業で、利用できるところまで仕上がりました。細かいところはさらにポツリポツリと進めることにします。

これで、工具が必要な時はこの大きな工具箱のところへ行けば、その時使いたい工具を必ず手にすることが出来るようになります。良かったよかった。(^-^)

〇電気丸ノコ台 小さい作業台 2017.06.04

木材をカットするのに電動丸ノコを使っています。小型軽量になっているとはいえ、やはりそれなりの重量があります。一回日曜大工をして過ごすと、その丸ノコを、手に取ったり・置いたりとする動作はかなりの頻度になります。

今まで、丸ノコを家の壁際のエアコン室外機の上に一時的に置いたり、地面に置いたり、していたのですが、室外機まで手を伸ばすと電動丸ノコの重量をより大きく感じます。また足元の地面に置くと、これは近くていいのですが、屈んだり・立ち上がったりと、スクワットをして足腰強化の運動をしているような状態です。

作業中に自分の腰より少し下くらいの高さで、重たい電動丸ノコを置いたり、また電動ドライバを置いたりする、サブの作業台があるといいなあと感じるようになりました。

というわけで、簡単にさささっと背の低い小型軽量の作業台を作ることにします。

あまりごちゃごちゃつけずにシンプルな作業台にしようと思います。必要最小限の強度を確保する補強を進めたのちは、作業中いつでも、自分の手元、足元に置くことが出来るよう、小型軽量であることが基本です。

今日はサブの作業台・丸ノコ置き場を作ったのですが、先に丸ノコの飛び出た刃の部分を抜いた「電動丸ノコ置き台」はすでに作ってありました。 この木枠のおかげで、電動丸ノコは水平に安定しておくことが出来るようになっています。( これがないと電動丸ノコは傾いた状態でおかれることになり、不安定な状態になります )

これからは、無理な姿勢で重たい電動丸ノコに手を伸ばしたり、不自然に前かがみになって持ち上げたりしなくてすみます。

個人的な話なのですが、それこそ数年前に、障害で初めての「腰痛」を経験し、それ以降はずーっと用心しているのです。 ひとたび腰が痛くなると、もう寝床に横になることさえたいそう難しいので・・・あれは、もう御免です! (^^;)

(この腰痛対策のため、家のあちらこちらの大きい段差に「踏み台」を作って置いてあります!)

〇玄関のアンテナ立て・再び作り直し 05/27

〇玄関の踏み台 05/27

〇玄関に自転車スタンド 05/21 (木工製作ではなくDIYということで・・)

当初、2*4材を利用して床から天井へ立てて、その途中に木製フックを取り付けて、自転車ラックを作るつもりでした。ところが、どうしても結構それなりに材料代とパーツ代がかさむので、、いろいろ工夫をしていました。

そんな時、既製品の自転車スタンドがセールで¥4980!!!というのに出くわしてしまいました。

材料費に5000円までは必要としませんが、このセール価格はほとんど自作の必要性を吹き飛ばしてしまうものでした。・・・で、見事に吹き飛ばされながら、ポチッとやったわけです。

実際、届いた製品を箱から出して、さささっと簡単組み立てだけで、自転車を整理することが出来ました。なんともあっけないものでした(^-^;)。(材料を買ってきて、加工して、組み立てて、設置・・と、自転車スタンドに関しては不要となりました。その分、他の予定の作業に取り掛かることが出来て、メリットは大きかったです。)

〇台所の調味料棚 2017.05.16

今日は最終的に板の表面、角にカンナ掛けをして仕上げ、台所の窓枠に「すぽん」とはめました。

( とりあえず、まわりのものを乗せてみます。 )

10cm長の木ネジを使って組み立てていますから、調味料くらいのものを並べてみても、十分耐えうると思っていますが、もしかすると、いつか重たいものをちょっと乗せてしまう、可能性もあります。後日、真ん中より下部にも縦に補強を入れることにします。

固定方法は太めのボルトを用意してあったのですが、ふと思いつきで、木っ端の中から手ごろな板を探してきて、それにカンナを使って「くさび状になった板」を作り、窓の木枠との間に差し込んで、木づちで軽くコンコンと打ち込みました。 その方が、窓枠の木材をより傷つけにくくなるかなと思ったのでした。

ともあれ、電動丸ノコで ちゅいーーーん!と切り出して、刃をよく研いだカンナで細部をシャカシャカ! 微妙なところは、これまたピキピキに研いだノミの刃を軽く当てて、最終的に仕上げる! そんなお手軽でスピーディーな木工作業となりました。

素人ながら かんな&のみ がとてもいい具合に仕上がってきていて、軽く、楽に、早く、思ったように、木材を加工できるのがなんとも気持ちのいい作業になってきました。

何か、他にも作っておくものないかな~ (^-^;) (本末転倒気味です!)

〇机サイド・ラック 2017.05.05

今回は、デスク横に積み上げている品々を、ラックにそれぞれうまく収めようと思って木工製作をしました。

部屋には小型ながらも重量のあるレーザープリンタがちょっと高い位置においてあります。これが地震などで落ちてきたらかなりの破壊力がありそうです。これを低い位置に下したいとずっと思っていました。

背の高いほうは机の横の隙間の「奥の方へ」、背の低い方は「手前に」おきます。小さい方のラックには四隅に小さい車輪がつけてありますので、ゴロゴロと手前に引き出したり、奥に戻したりしやすくなればなあと思っています。

とりあえず、明日は雨降りの予報なので、屋外で作業はできません。その前日に材料が組み上がって形になりましたので、ひと段落です。また実際に配置したり、強度不足が発生したりするようなら、また随時手を加えていこうと思っています。

〇柵 for 家庭菜園(トマト)

電動丸ノコが届いて、とりあえず使ってみたくて、依頼されていたトマトの柵を作りました。これが電動丸ノコを使った最初の作成物となりました

表面の様子が少しでもmemo出来るように、コントラストを調整した上の杉板材の画像は、左が平かんなを使って手で仕上げたもの、右がホームセンターで10枚まとめ売りの杉板そのままの表面です。

今日土曜日の午後、ちょっと中庭でサイズにカットした板を少し手かんながけしました。2m長10枚¥1000の板材は、表面を整えたものではなく、結構荒いままのものです。

ちょっとした道具箱を製作するための部材をカットして、その表面仕上げをしようとしているところなのですが、最初から平かんなでトライしたのですが、少しずつ表面を凹凸を削っていき、板全体の変形を平面まで修正、仕上げ完了までは、なかなか大変でした。

というのも、この夏から「電気カンナ」を使うようになったので、どうしてもついついそのように思ってしまうのでした。

実際、電気カンナでしゃーーーっと表面を削り取ると、一気に木材を整えることが出来ます。とはいえ、機械特有の模様が木材の表面に出てきますから、そのあとは、やはり手を使って平かんなで整えることになります。

しかし、電気カンナで一気に成形したあとの木材ですから、平かんなを手に持ってその表面を仕上げるのは、とてもとても楽です。

屋外で使うための棚などの場合は、電気カンナだけで整えての木工作りでも、それを最終表面仕上げとして十分です。

・・・が、屋内で使うちょっとした家具を木工で作ろうとすると、平かんなで部材の一つ一つを仕上げて組み上げる方が、やはり圧倒的に「 心地よい 」出来上がりになります。

手元にある平かんなは、小型のものと、普通サイズの、二種類を利用しています。

もっとも、ホームセンターで木材を購入する時、最初から少し価格の高い、きれいに仕上げてある木材を選ぶと、上記のような製材、表面仕上げの作業からは解放されます。

〇荒い部材から仕上げへ 2017.10.01

最初は、ががっ、がっ、がががっ、がっ という感じで、ほとんど鉋(かんな)がけをしている感じはしません。

それでも、さらに2、3回、平かんなを滑らすと、少しずつ鉋がけしている感じになります。(メモ用に、分りやすいように板材の右半分だけを集中的に鉋がけしてみました)

さらに2回ほど鉋を滑らすと、いよいよ普通に鉋がけをしている感じになり、「かつおぶし」のような削りかすが出てくるようになります。

(この段階で鉋全体で削ることが出来るようになりますから、、かんなの刃を少し戻して、薄く削って、日曜大工としてはこれで仕上げ終了ということにします。)

今日日曜日、カットした部材を電気カンナで一気に仕上げるつもりでした。が、たまたま騒音をたててはいけない状況になったので、平かんなを使って一つ一つ手で表面を仕上げることにしました。

10枚セットのお買い得品なので、表面は一度さっとなでると、いくつものトゲが手や指に刺さるような状況から、平かんなをかける様子を写真に撮ってメモしてみました。

(平かんな・・・は、粗削りから中削り用に調整して仕立ててあるものです。ちなみに、仕上げ用の平かんなは所有していません、残念(^^;)・・・というか、きれいに美しく表面を仕上げた屋内用の家具、のようなものは、今まで作っていません。)

2017年5月 日曜大工関連カテゴリを追加。DIY日曜大工ブログメモをまとめておきます。

DIY木工の品々2017年

DIY木工の品々2018年

----------------------------------------------------------------

〇 届く 電動トリマー 2017年12月

〇 平かんな 2017年9月

〇 比較・違い ドリル&ドライバ&インパクト 2017年7月

〇 届く 中古ドリル&刈払バリカン 2017年7月

〇 届く ディスクグラインダー BOSCH 2017年7月

〇 届く 電気かんな TOWA 2017年7月

〇 届く 電動インパクト・ドライバー SHINKO 2017年6月

〇 日曜DIY作成まとめ 2017年5月

〇届く 電動ドリル リョービ CDD-1020 2014年7月

オークションで落札した中古工具が届きました。一つはドライバ、もう一つは電動刈り払いバリカン(ヘッジトリマーというらしい)です。以前に電動かんなを落札した同じところからの購入です。届いた古い電動工具がとてもよくメンテナンスされていて送られてきたので、ついつい「これも、これも」と購入しました。結果、いずれも良くメンテナンスされた工具でした。(ドリルは配送料金の半分の価格、バリカンは配送料金と同額で購入できました。ほんとうにありがたいことです(^-^)。)

ともかくいずれも中古電動工具なので、使う前に一度工具を開いて、可動部分にグリスアップしておきました。

(木工作業の時、赤の電動ドリルは下穴ドリルを付け、インパクトドライバーは木ネジの打ち込み、今回の緑のドライバは木ネジ皿受けを削るドリルを取り付けたままにしておくつもりです。つい先日までは先端工具をその都度付け替えて作業をしていたのですが、これで並べたドライバをそれぞれ必要に応じて手に取って、ささっと作業が出来そうです。)

ちなみに、7月4日水曜日、台風3号の通過後、こちら4エリアでは午後の遅い時間帯には夕日が照り付けるほど天候が回復しました。

・・・ので、メンテナンスしたばかりの刈り払いバリカンを使って、家の周りでまだ手を付けていなかったところで、ぐんぐん伸びてきている草を刈り取りました。

雨上がりなので手で引っこ抜くことも出来るのですが、やはり中には根深いものもあるのでなかなか大変です。地中に雑草の根は残ってしまいますが、地面すれすれのところでガガガッと一気に刈り取る作業は・・・とても楽でした。

こうなると、次は、ある程度長さに余裕のある延長電源コードを作ることになりそうです。

本来は生垣などの刈込を行うときに利用する道具のようです。ヘッジトリマーという表現も使われています。個人的には生垣をメンテナンスする習慣がないため、この「ノコギリザメ」みたいな形をした工具の存在そのものを知りませんでしたし、その名前<ヘッジトリマー>という単語も全く無縁のまま現在に至っていました。

( Amazon 詳細 各種ヘッジトリマーのページ )

今回、そのヘッジトリマーを入手したわけですが、刈込をする生垣は・・・・我が家にはありません。(^^;)

画像検索で、本来の使い方をしている場面をちょっと引用させてもらいます。

(この写真は、別メーカーの、別機種です。購入した道具とは別のものです。)

オークションでこれを見つけた時思ったのは、家の周りのわずかな雑草を横からガサッと引っ掛けておいてスイッチを押せば、雑草がドサッと刈り取れる・・・そんな光景でした。 これは楽そうだな、いいな、欲しいな、ということで入札し、他の入札がないまま、最終的に落札者となったのでした。

地面から上の部分の雑草を刈り取って、地中に根っこが残っても、雑草の種類によってはその後生えてこないものもあるそうで( 根っこが残っているとまた生えてくる雑草の種類もあるとのこと )、とりあえず家の周りの雑草をガサッと刈り取ってその後の様子を、あらためて確認してみようと思っています。

DIY 木工・日曜大工 TOP ページへ

今日 BOSCH PWS620-100 ディスクグラインダーが届きました。

( Amazon 詳細 Bosch ディスクグラインダー PWS620 )

持っていたグラインダーは実家の工具箱の中なので、とりあえず古い刃物研ぎのために中古グラインダーを探していました。が、ディスクを交換するスパナとか、ディスクを覆うカバーとか、横につけるハンドルとか、あれこれ小物を一緒にしようとすると、新品グラインダーの価格に近づいてしまいます。

じゃあもういいや、と新品購入となりました。ただディスクグラインダーは構造的にけっこう無理な力のかかる道具なので、基本的に少しでも「頑丈なつくり」のものを選びました。( 一時的にちょっとだけ使用する、という場合などでは、もっともっとお手軽価格の機種もありましたが )

ともあれ、これで錆だらけにしてしまった包丁とか、なた、などを一気に粗削りしたり、作った木工製品の細部をちょっとサンディングして整えたりすることが出来るようになりました。