![]() http://www.labornetjp.org/news/2015/1223hokokuより転載

http://www.labornetjp.org/news/2015/1223hokokuより転載

どんなにバッシングされても真実を残したい~「鼻血問題」で雁屋哲さん

堀切さとみ

12月23日、国立市にある一橋大学キャンパスで、「福島への思い~美味しんぼ『鼻血問題』に答える」というシンポジウムが行われた。登壇したのは、漫画『美味しんぼ』の原作者・雁屋哲さん、いわき放射能市民測定室「たらちね」顧問の医師・西尾正道さん。そして 1998年から被ばくをテーマに映画を撮り続けてきた映画監督の鎌仲ひとみさん。

福島第一原発事故の問題を考えるとき、被ばくによる健康被害は避けては通れない。しかし事故から5年たとうとする今、福島県内からネガティブな声はほとんど聞こえてこない。「なぜこの問題が封殺され、議論できなくなっているのかを問いたい」。この日のシンポジウムは、そうした一橋大の学生有志の思いによって実現した。

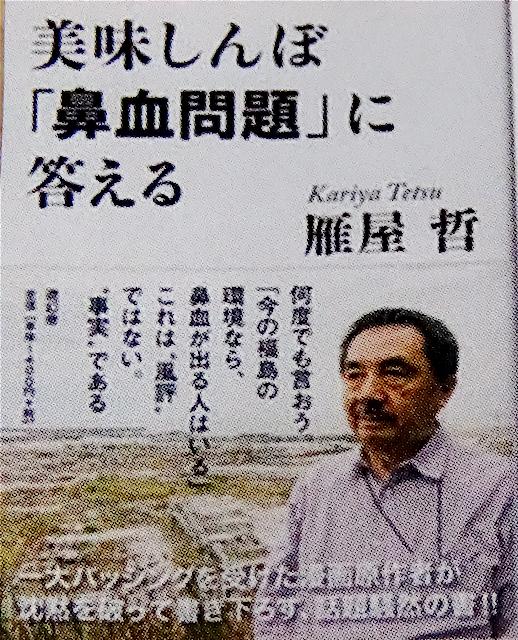

「2年かけて福島で取材したことを漫画にした。どんなにバッシングされても真実を残したい」。数万件の抗議や苦情を受けてきたという雁屋哲さんは、漫画原作者というよりジャーナリストそのものだった。「批判の中身は、ただ『風評だ』というだけで議論にならない。言い捨てて逃げていく人たちを相手にするよりも、自分は福島の人の立場で語りたい」。フレコンバックが山積みになった最近の写真をスクリーンに写し「これで復興といえるのか?」と憤る。

「フレコンバックは所詮ビニール袋だ。放射能への耐性なんて無い」「雑草が袋を突き破ってるでしょう。海岸線沿いにこんなに積まれて、高波が来たらさらわれるだけだ」。そして、外にいるわれわれが「福島の人たちは土地に愛着がある」といって、彼らをこのように劣悪な土地に縛りつけていいのか。『食べて応援』というが、農作業している人たちの中には放射能を浴び続けることのに恐怖を感じている人もいるのだ。雁屋さんはそう訴えた。

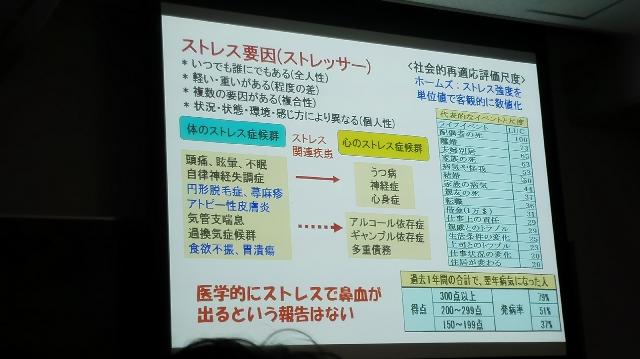

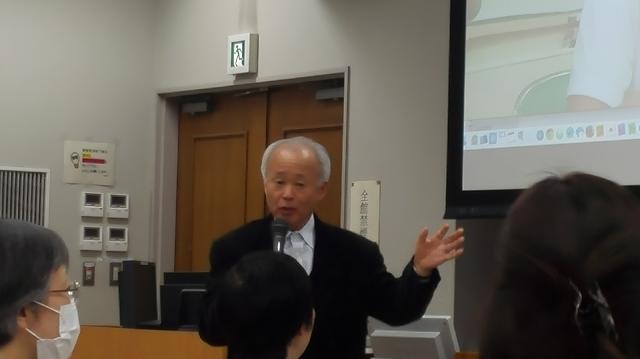

医師の西尾正道さんは、長年放射線治療に携わることによって、自らも医療被曝していると明かす。「放射線は医療においては光だと言われるが、内部被ばくさせて治療しているのだから必要悪。できればエコーや内視鏡手術のほうがいい。ましてや、原発による内部被曝は住民に何の利益ももたらさない」。日本の放射線医学にとってICRPは教科書。内部被ばくの視点がないICRPに依拠し、政治家たちは「住民の被ばくと鼻血に因果関係はない」と言い切っているが、医者の中でも「おかしい」と思う人は出てきているそうだ。

「たらちね」には、今も多くの検体がよせられている。甲状腺などのガンは一割にすぎず、慢性疾患が多い。また心筋梗塞も増えているという。鼻血が出たという多くの子どもたちにも出会った。「被ばくではなくストレスのせいだと政府は片付けようとしているが、医学的にはストレスで鼻血 が出るということはない」と西尾さんはいう。

雁屋さんも、福島に行くようになって初めて鼻血が出たという。「昔、友達とぶつかって出たことはあったが、何もしていないのに出たのは初めてのことで驚いた」。鎌仲ひとみさんも、福島で出会ったたくさんの親子から、鼻血のエピソードを聞いてきた。「それなのになぜ政府は『そんなことはない』と躍起になるのか」と問いかける。

雁屋さんが昨年出した『美味しんぼ 鼻血問題に答える』には、こう書いてある。「自民党の国会議員が野党だったときは、『毎日鼻血が出る』という井戸川町長の発言を重く受け止めていた。それなのに与党になると『鼻血を問題にすることが福島の人たちを傷つける』と正反対のことを言い出した。政治家にとって鼻血は道具にすぎないのだ」と。

ちょうど会場に来ていた井戸川克隆さん(前双葉町長/写真)が発言。「町長時代、町民向けの説明会をひらいた。マスコミが取材に来たが、被ばく問題については一切カットされた。そんな中、雁屋さんは私が語ったことを素直に書いてくれた。漫画には報道管制がなかったらしく、その後石原環境大臣がさわいでくれたおかげで『美味しんぼ』が話題になり、問題をオープンにできたのはとてもよかったと思う」

鎌仲さんは、除染作業員ののことも案じた。作業員たちが泊まる民宿の従業員に聞くと、枕が鼻血で汚れていたり大量の薬が部屋のごみ箱に捨てられているという。

会場から「ボランティアで除染作業をしているが、やらないほうがいいのか」と質問する男性がいた。雁屋さんは「除染作業員はマスクもしないで、 高い線量の汚染物を体に抱えて運んでいる。善意でやっているのはわかるが、必ず健康障害は出ると思う。やめたほうがいい」。鎌仲さんは「そこに住むしかない人たちの住居の線量を、すこしでも下げるためなら必要かもしれない。でも誰も住んでいないところに、新たに人を住まわせるための除染は すべきではない」と答えていた。「福島のためにと思ってやっていることが、福島の人に受け入れられないのはつらい。思い込みでなく、事実を伝えなければ」と雁屋さん。これは、会場に集まった人たちの共通の思いに違いない。

復興のかけ声のもとで、多くの地域が避難解除されようとしている。解除と同時に「支援」は打ち切られ、健康被害を承知で帰らざるをえない人が出てくるだろう。「陸続きで、放射能を強制的に浴び続ける人たちがいる。そのことを忘れてはならない」という鎌仲さんの言葉を、あらためて受け止めなければと思った。

※雁屋哲著「美味しんぼ 『鼻血』問題に答える」