「東京・遠く近き」というタイトルのエッセイは、登山関係の評論で知られる近藤信行氏の著作で、丸善から発行されている「学鐙」に1990年から1998年頃に掛けて全105回に渡り連載されていた作品である。氏は1931年深川清澄町の生まれで、早稲田大学仏文から大学院修士課程を修了され、中央公論社で活躍された。その後、文芸雑誌「海」を創刊し、現在は山梨県立文学館館長を務められている。残念ながら書籍化されていないので、その内容を紹介しながら思うところなど書いていこうという趣向である。

さて、谷崎潤一郎と日本橋が続く。確かに、谷崎という人は知れば知るほど、その巨人たる大きさを思い知らされていくようでもあり、日本橋という土地の奥深さも合わせて味わっていく楽しさは、私にだって理解は出来る。今回の始まりは、鎧橋、兜町の証券取引所の辺りから。

「橋の西詰めには、中央区教育委員会の名による「鎧の渡跡」の立看板があって、

「鎧の渡は江戸時代元禄年間以来の地図や地誌類に記されている渡し場であり、明治五年(一八七二)鎧橋が架けられるまで存続した。

伝説によれば、この地は元入江であり、平安の昔、源頼朝が奥州征伐の途次、ここで暴風逆浪にあい、鎧を雷神に捧げて、渡ることができたので、ここを鎧が淵と呼んだといい、あるいは平将門が兜と鎧を納めたところともいう。

『江戸名所図絵』や広重の『名所江戸百景』に渡の図を載せ、またこの渡を詠んだ狂歌が多い」

と書かれている。

鎧橋、兜町の名の由来はこんなところにあるらしいのだが、子供のころの私は、橋のかたちから鎧橋の名がつけられたのかとおもいこんでいた。それはいかにも鎧にみえた。人道と車道がそれぞれ鉄骨で分けられて、縦、横、斜めの線が幾重にもかさなりあって、重々しく、どっしりとして、精悍な印象をあたえた。武者絵でみたような鎧の編み具合が近代的な構図にうつされていたとも考えられた。この橋をわたるのがおもしろくて、よく往ったり来たりした。」

鎧橋は、日本橋川に架かる橋。今は証券取引所で知られる日本橋兜町の辺りに架かっている。明治5年に最初の鎧橋が架けられ、明治21年に鉄橋に架け替えられた。その橋を著者も見ていた。昭和32年に今の橋に架け替えられた。今の橋はゲルバー橋という、橋の横に肘を突き出したように金属の張り出しのある橋梁になっている。

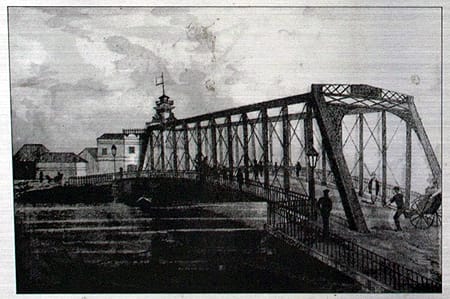

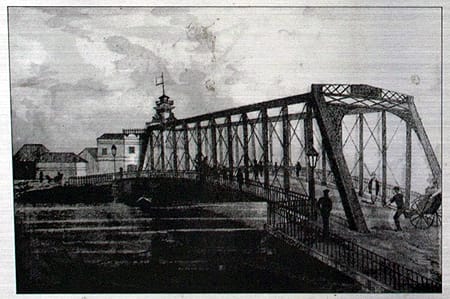

これが橋のたもとの案内板にあった昔の橋の写真。著者が鎧のような形だと思っていたというのは、この橋のこと。

これは川面から見た現在の鎧橋。

源頼朝が暴風逆浪にあった頃のこの辺りは一体どんな景色の所だったのだろうか。日比谷入江を背後に持った、砂洲の広がるような風景だったのだろうか。江戸、明治の有様ですら遠いものになっていると、その遙か昔など想像するだに難しい。少年の著者が、無骨な鉄骨造りの鎧橋を頼もしく思いながら、往ったり来たりしている姿を思うと、どこか微笑ましい。

「戦争がはじまってから、白木屋、高島屋、三越のようなデパートでは「大東亜戦争展」の催しがくりかえしひらかれていた。皇国将兵の勇敢なる攻撃!赫々たる大戦果!という大きな文字とともに、会場には陸海軍の「威風堂々」たる写真ばかりがかざられ、沈み行くプリンス・オブ・ウェールズとか荒鷲の歌などが奏でられていた。小学生のころから軍国主義教育をうけた私たちの世代は、否応なしにデパートに吸いこまれていたわけだが、そこでおぼえたグラマン戦闘機とかロッキードP38はみるからに早そうで、強そうだった。まさか飛んでこないとおもっていたその飛行機が、実際に飛んでくるまでにはあまり時間がかからなかった。戦争は長かったようでもあり、短かったようでもある。そんなときに、鎧橋のかたちは少年の私に「武将」のような印象をあたえたのであった。しかしいまではまったく変哲もなくて、平和そのものの橋だ。」

今の鎧橋は確かにかつての鉄骨を記見合わせた無骨な橋とは違う、大人しい橋になっている。橋の辺りを子細に見渡していると、橋のまわりの護岸の所だけがレンガ積みのままで、恐らくは明治21に鉄橋が架けられて以来の姿をここだけが残しているのだろうと思う。辺りを見回しても、何もかもが変わっているのだろうと思える。著者の近藤氏は私の親の世代に近いのだが、この辺りの戦争中の感覚というのも一年学年が違うとかなり感覚が違うものがあるようで、興味深い。私の父親には、小学生の頃に横須賀へ海軍の戦艦の見学に行ったことがあるという話は聞いたことがある。そして、私が戦艦のプラモデルを作っていると、結構興味ありげに見ていたのを思い出す。それでも、軍国少年であったような話はあまり聞いたことがない。終戦時に13歳位だと、少し上の世代の近藤氏とは受け止め方も違ってくるのだろうと思う。

ここからは、再び谷崎のことへと話は戻る。明治20年代に少年時代の谷崎潤一郎は、南茅場町に越す。現在の日本橋茅場町一丁目4番にその家があった。そして、元の住まいであった人形町の家は本家としてそのまま印刷屋を続けており、この架けられたばかりの鎧橋を少年の谷崎潤一郎も渡っていた。

「『幼少時代』にも昭和三十三年の郷里散策の記「ふるさと」にもおなじ想い出を書きつけている。

「鎧橋はその頃市中にさう多くはない鉄橋の一つで、まだ新大橋や永代橋などは古い木橋のまゝであつたやうに思ふ。私は往き復りに橋の途中で立ち止まつて、日本橋川の水の流れを眺めるのが常であつたが、鉄の欄干に顔を押しつけて橋の下に現はれて来る水の面を視詰めてゐると、水が流れて行くのではなく、橋が動いているやうに見えた。私は又、茅場町の方から渡つて、上流の兜町の岸にある渋沢邸のお伽噺のやうな建物を、いつも不思議な気持で飽かず見入つたものであつた。今はあすこに日証ビルが建つてゐるが、もとはあの川の縁の出つ鼻に、ぴつたりと石崖に接して、ヴエニス風の廊や柱のあるゴシツク式の殿堂が水に臨んで建つてゐた。明治中期の東京のまん中に、あゝ云ふ異国の古典趣味の邸宅を築いたのは誰の思ひつきだつたのであらうか。対岸の小網町河岸には土蔵の白壁が幾棟となく並んでゐ、あの出つ鼻をちよつと曲れば直ぐ江戸橋や日本橋であるのに、あの一角だけが石版刷の西洋風景画のやうに日本離れした空気をたゞよはしてゐた。だが、それでゐて、周囲の水だの街だのと必ずしも不釣合いではなく、前の流れを往き来する荷足船や伝馬船や達磨船などが、ゴンドラと同じやうに調和してゐたのは妙であった。」

これは『幼少時代』の一節だが、記憶をよびさまして往時を簡潔に描写したところがすばらしい。」

明治の錦絵でしか見たことのない様な、文明開化と江戸が共存する町の様子が描かれている。この渋沢邸の写真は残されているので、どんな景色であったのかを見ることは出来る。だが、残された写真は渋沢邸の竣工写真で、鎧橋からの眺めではない。鎧河岸の写真というのもあるようなので、併せてみて、脳内で合成してみて情景を想像してみるしかない。証券取引所のビルは建て替えられているものの、雰囲気を残したデザインになっていること、そして、渋沢邸が関東大震災で焼失した跡に建てられた日証ビルは今も変わらずにあることで、すこし兜町の一角は昭和になってから変わっていないという雰囲気を持っている。とはいえ、谷崎の思い出にあるような、明治の文明開化の香りも失われているし、それ以前からの江戸の空気などはさらさら感じることも出来ないのが今の東京である。日本橋川はひっそりと静まっていて、今はものを運ぶ船の姿もあまりない。不燃ゴミを埋立地へと運ぶ船が忘れた頃に通る位になっている。震災と戦災の二つの災厄は、東京の過去を微塵も残さずに消し去るには充分すぎた上に、微かに残されたものすら我々自身が開発と称して消し去っていくのだから世話のないことだと思う。

以前にも書いたが、著者の近藤氏は清澄の生まれ育ちで、この辺りに馴染んで育った過去を持っている。谷崎にとっては、正に自らの育った土地でもあり、そういった心と体に染み込んだ記憶が共感していくものがあるのだろうと思う。

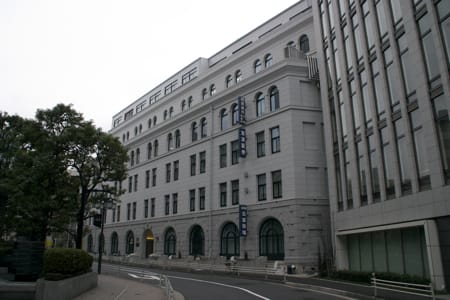

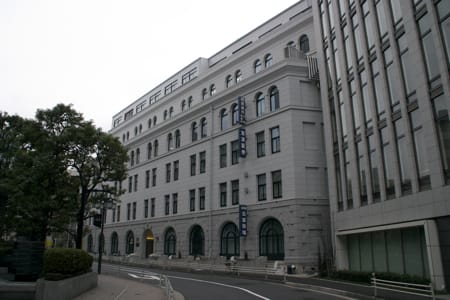

これが日証ビル。ここに、関東大震災で焼失するまで渋沢邸があった。その様子はこちら。

谷崎の一族は本家が蠣殻町におり、そこからあまり離れずに暮らしていた。潤一郎の暮らしたところでも、浜町、南茅場町。箱崎町、鎌倉河岸といったところで、あまり蠣殻町二丁目から遠くない。父親の事業の失敗で、潤一郎の兄弟は辛酸を嘗めているという。

「谷崎精二に本誌連載(昭和四十年十二月~四十一年十二月)の「遠い明治の日本橋」があったのは記憶にあたらしい。[前記(本誌平成二年四月号)の『日本橋駿河町由来記』に採録され、のち、新樹社刊『明治の日本橋・潤一郎の手紙』に収録]

それによると「私の一家は相変わらず生活に困っていた。。その一つの原因は兄にあった」とある。潤一郎は中学のころから築地精養軒北村氏の家の書生兼家庭教師として学資をもらっていたが、一高時代、そこの小間使いと恋におちて追い出されたため、貧しい一家の負担がさらにふえ、「一層暮らしが困難になってきた」というのである。精二の方は有楽町にあった発電所の夜勤をしながら早稲田に通っている。「その頃兄がどんな生活をしていたかははっきり覚えていない。無断で外泊することが多かったようだし、家の中では勉強する気もなく、ごろごろ寝ていた」と書かれている。あるとき、兄の留守に部屋をのぞいてみると、原稿用紙に和歌が記されていて、「さびしさは巷の角にたゝずみて いづち行かんとためらふ時ぞ」とあった。」

兄弟二人が文学の道に入ったことは、困窮する家庭にはなにも救いにはならなかった。とはいえ、弟の精二は発電所勤めで食費は家に入れていたのだが、潤一郎は全くの無収入であった。そして、弟の精二が雑誌や新聞の懸賞小説に応募して賞金を稼いだりしているのに、潤一郎は「大志を抱いていて、些〃たる賞金などに眼をくれなかった。」という。

おなじ下町育ちでも、二人の気質の違いが面白いと書かれているのだが、二人の性質の違いには兄弟の上下といった要素も影響しているのは言うまでもなかろうと思う。兄の潤一郎がそうであるからこそ、弟の精二が違う道を行くということもあったのではないだろうか。

南茅場町は今では日本橋茅場町一丁目になっている。ビルの間の細い道筋の向こうに、日枝神社が見える。

「『親不孝の想ひ出』の傍証として読むと、当時の下町暮らしの二人の様子がわかる。それは箱崎町の時代なのだが、家族は父母と精二、それにまだ五,六歳の末弟終平の四人ぐらし。「それに私を加へれば加へるのであつた」とあるところからは、当時の潤一郎のおかれていた立場がわかる。いつ帰ってくるかわからぬ長男であったが、それでも親は彼のために部屋を用意していた。しかし彼には家の閾が高くて、おいそれとそう簡単には格子をくぐれないでいる。「親の家の傍らをことさら黙つて通り過ぎる放浪者の、意地つ張りにも似た気持と、つまり故郷に牽かれる心と反発する心との、両方が作用してゐたやうに思ふ」という一説もあるが、これが谷崎潤一郎の生活と文学を決定づける要因ではなかったのか。」

近藤氏は谷崎にはことのほか深く入っていくと思っていたが、その切れ味の良さを味わえるところである。放蕩息子であるに違いはないのだが、潤一郎は何を思い、実際何をしていたのだろうか。そう思うようになれば、既にこの明治の東京を探し求める旅に浸っている証拠かもしれない。明治の東京、単に何処に何があったのかと云うことだけではない、どんな人が暮らして、どんな空気の流れるところだったのか、そこに近づくには谷崎潤一郎という作家が書き遺していったものは大きな遺産である。

谷崎にとっても思い出深い、南茅場町の薬師堂。

「大正六年、谷崎潤一郎は母を失っている。それを逐うかのように、八年には父が死んだ。すでに中堅作家として地位をきづいていた潤一郎は家督を相続して、本郷曙町十番地に居をかまえ、妹の伊勢と弟の終平をよびよせて親代りの役をつとめるが、その二人とも回想記のなかで兄の「はにかみ」を書いている。『当世鹿もどき』を裏打ちするかのように、親族のまえでは照れてしまってうまく口をきけぬ兄を描く。たとえば伊勢も潤一郎とおなじように、私たち兄妹に共通するものといって、「無理に何か言おうとすると、かえってとんでもないことや、思っていることとは正反対のことなどいってしまって、いよいよその場をきまずいものにしてしまう。そして、それが一番ひどいのが長兄であった」と書いている。終平は『懐かしい人々~兄潤一郎とその周辺』(平成元年八月、文藝春秋刊)で『当世鹿もどき』の「云はゞ手前の一族の遺伝のやうなものでございますな」という一節をはjめ例証をあげながら、「私も五十代になり、晩年の兄に久し振りに挨拶するような場合、ひと通りの事も言えず、何か口の中でムニャムニャいって、ペコンと頭を下げる。兄もまた兄で、『アア』とあらぬ方を向いて、一言そういうだけ。~ 若い時と同じではいくら何でも兄に悪いと思うが、面と向かうときまりが悪くて、引き攣ったように、言葉が出ない」と述べている。

谷崎家の遺伝体質、潤一郎兄弟の習癖なのかもしれないが、一概にそうとばかりはいえないであろう。それは都会育ちに共通するもの、ことに東京の下町育ちに根強い、ある種の精神的な問題であるかもしれないのである。」

この感触は、私には感覚的には理解できる。谷崎自身の言葉でいうところの「はにかみ」ということなのだが、子細に描かれてくると、それはどこか懐かしさを覚えるような既視感のある感触がする。私自身は下町育ちではないのだが、祖母の一人は正に下町の商家の生まれである。そんなことが、どこか微かに私の中にそんな感触を残しているのだろうと思う。私にとっては年長の知人に根津の染物屋の家に生まれた人がいるのだが、彼もこの東京の商家の気風を感じさせる人で、この辺りの感触は同じ様に感じるのではないだろうかと思う。

「谷崎潤一郎のそのような人柄や文章から考えると、それは江戸商人の息子というイメージが浮かびあがる。礼儀正しく、実直であること、そして慇懃であり、本質的には恥ずかしがりやなのだ。しかしその恥ずかしがりやを内に秘めながら、自身のうちにこもる情念を奔出させたとろこに、彼の文学のおもしろさがある。

確かに、いつしか下町とか江戸っ子の気風というものが、べらんめいやら職人言葉やら、古い街並みやらに代表されるものであるかのようになってしまったのだが、それは大きな間違いなのだと思う。そして、この商家の気風というものこそが、東京から最も失われていったものであると言えるのだろう。谷崎文学の本質がそこにあるのなら、やはりこれを読まずにいるわけにはいかないのだと思う。

「東京育ちは東京人の誇りをもっていた。江戸の文化、明治の近代化に培われた環境のなかで、古き良きものと新しく造られてゆくものの調和をみつめてきた。といっても東京育ちはかなり弱気である。しかし、はにかみごころと同様に向う気の強さももっている。その代表を谷崎潤一郎にみるような気もするのだが、それが彼の日本語にあらわれたといえるだろう。彼は「自分を少しも偽ることなしに、自分の弱点を隠すことなしに、天職を果たして行けると云ふ点では小説家が一番でございましようかな」と書いた。」

「江戸っ子は五月の鯉の吹き流し口先ばかり腸はなし」という川柳を思い出した。これも面と向かうと恥ずかしいものだから、つい口汚く悪口を云ってしまう、それがいつしか口の悪いのが習い性になりがちだけど、腹は空っぽで他意はないという、そんな気質を云っているのだと思える。自らしゃしゃり出ていって手を挙げて回るようなことは恥ずかしくて仕方がないと思いながら、権柄ずくで威張られると逆らうと損な相手であっても、つい向う気の強さが出てしまったりと、上図に立ち回れないことというのは普通のことだと思っていた。世間にはそんな時にしたたかに上手く立ち回れる人もいるものだと気付くのは、世間というものを知ってからのこと。小説の大家としての谷崎潤一郎という人の中に、そんな思いを持っていたことを知ると、谷崎の才気煥発振りと真の東京の下町人の鼻持ちならなさに反発を感じていたのだが、もう少し素直に谷崎の描いた世界に入り込んで行けそうに思えてきた。

「昭和三十七年九月、サイデンステッカー(在スタンフォード)にあてた書簡のなかにつぎの一首を読むことができる。

ふるさとは田舎侍にあらされて

昔の江戸の俤もなし」

最早言葉もない。そして、その俤を失った街で育った私は、その幻を今になって追いかけている。サイデンステッカーは、以前にこのブログで紹介した「東京~山の手下町」「立ちあがる東京」という、東京の街の移り変わりについての最上のテキストを執筆している。

さて、谷崎潤一郎と日本橋が続く。確かに、谷崎という人は知れば知るほど、その巨人たる大きさを思い知らされていくようでもあり、日本橋という土地の奥深さも合わせて味わっていく楽しさは、私にだって理解は出来る。今回の始まりは、鎧橋、兜町の証券取引所の辺りから。

「橋の西詰めには、中央区教育委員会の名による「鎧の渡跡」の立看板があって、

「鎧の渡は江戸時代元禄年間以来の地図や地誌類に記されている渡し場であり、明治五年(一八七二)鎧橋が架けられるまで存続した。

伝説によれば、この地は元入江であり、平安の昔、源頼朝が奥州征伐の途次、ここで暴風逆浪にあい、鎧を雷神に捧げて、渡ることができたので、ここを鎧が淵と呼んだといい、あるいは平将門が兜と鎧を納めたところともいう。

『江戸名所図絵』や広重の『名所江戸百景』に渡の図を載せ、またこの渡を詠んだ狂歌が多い」

と書かれている。

鎧橋、兜町の名の由来はこんなところにあるらしいのだが、子供のころの私は、橋のかたちから鎧橋の名がつけられたのかとおもいこんでいた。それはいかにも鎧にみえた。人道と車道がそれぞれ鉄骨で分けられて、縦、横、斜めの線が幾重にもかさなりあって、重々しく、どっしりとして、精悍な印象をあたえた。武者絵でみたような鎧の編み具合が近代的な構図にうつされていたとも考えられた。この橋をわたるのがおもしろくて、よく往ったり来たりした。」

鎧橋は、日本橋川に架かる橋。今は証券取引所で知られる日本橋兜町の辺りに架かっている。明治5年に最初の鎧橋が架けられ、明治21年に鉄橋に架け替えられた。その橋を著者も見ていた。昭和32年に今の橋に架け替えられた。今の橋はゲルバー橋という、橋の横に肘を突き出したように金属の張り出しのある橋梁になっている。

これが橋のたもとの案内板にあった昔の橋の写真。著者が鎧のような形だと思っていたというのは、この橋のこと。

これは川面から見た現在の鎧橋。

源頼朝が暴風逆浪にあった頃のこの辺りは一体どんな景色の所だったのだろうか。日比谷入江を背後に持った、砂洲の広がるような風景だったのだろうか。江戸、明治の有様ですら遠いものになっていると、その遙か昔など想像するだに難しい。少年の著者が、無骨な鉄骨造りの鎧橋を頼もしく思いながら、往ったり来たりしている姿を思うと、どこか微笑ましい。

「戦争がはじまってから、白木屋、高島屋、三越のようなデパートでは「大東亜戦争展」の催しがくりかえしひらかれていた。皇国将兵の勇敢なる攻撃!赫々たる大戦果!という大きな文字とともに、会場には陸海軍の「威風堂々」たる写真ばかりがかざられ、沈み行くプリンス・オブ・ウェールズとか荒鷲の歌などが奏でられていた。小学生のころから軍国主義教育をうけた私たちの世代は、否応なしにデパートに吸いこまれていたわけだが、そこでおぼえたグラマン戦闘機とかロッキードP38はみるからに早そうで、強そうだった。まさか飛んでこないとおもっていたその飛行機が、実際に飛んでくるまでにはあまり時間がかからなかった。戦争は長かったようでもあり、短かったようでもある。そんなときに、鎧橋のかたちは少年の私に「武将」のような印象をあたえたのであった。しかしいまではまったく変哲もなくて、平和そのものの橋だ。」

今の鎧橋は確かにかつての鉄骨を記見合わせた無骨な橋とは違う、大人しい橋になっている。橋の辺りを子細に見渡していると、橋のまわりの護岸の所だけがレンガ積みのままで、恐らくは明治21に鉄橋が架けられて以来の姿をここだけが残しているのだろうと思う。辺りを見回しても、何もかもが変わっているのだろうと思える。著者の近藤氏は私の親の世代に近いのだが、この辺りの戦争中の感覚というのも一年学年が違うとかなり感覚が違うものがあるようで、興味深い。私の父親には、小学生の頃に横須賀へ海軍の戦艦の見学に行ったことがあるという話は聞いたことがある。そして、私が戦艦のプラモデルを作っていると、結構興味ありげに見ていたのを思い出す。それでも、軍国少年であったような話はあまり聞いたことがない。終戦時に13歳位だと、少し上の世代の近藤氏とは受け止め方も違ってくるのだろうと思う。

ここからは、再び谷崎のことへと話は戻る。明治20年代に少年時代の谷崎潤一郎は、南茅場町に越す。現在の日本橋茅場町一丁目4番にその家があった。そして、元の住まいであった人形町の家は本家としてそのまま印刷屋を続けており、この架けられたばかりの鎧橋を少年の谷崎潤一郎も渡っていた。

「『幼少時代』にも昭和三十三年の郷里散策の記「ふるさと」にもおなじ想い出を書きつけている。

「鎧橋はその頃市中にさう多くはない鉄橋の一つで、まだ新大橋や永代橋などは古い木橋のまゝであつたやうに思ふ。私は往き復りに橋の途中で立ち止まつて、日本橋川の水の流れを眺めるのが常であつたが、鉄の欄干に顔を押しつけて橋の下に現はれて来る水の面を視詰めてゐると、水が流れて行くのではなく、橋が動いているやうに見えた。私は又、茅場町の方から渡つて、上流の兜町の岸にある渋沢邸のお伽噺のやうな建物を、いつも不思議な気持で飽かず見入つたものであつた。今はあすこに日証ビルが建つてゐるが、もとはあの川の縁の出つ鼻に、ぴつたりと石崖に接して、ヴエニス風の廊や柱のあるゴシツク式の殿堂が水に臨んで建つてゐた。明治中期の東京のまん中に、あゝ云ふ異国の古典趣味の邸宅を築いたのは誰の思ひつきだつたのであらうか。対岸の小網町河岸には土蔵の白壁が幾棟となく並んでゐ、あの出つ鼻をちよつと曲れば直ぐ江戸橋や日本橋であるのに、あの一角だけが石版刷の西洋風景画のやうに日本離れした空気をたゞよはしてゐた。だが、それでゐて、周囲の水だの街だのと必ずしも不釣合いではなく、前の流れを往き来する荷足船や伝馬船や達磨船などが、ゴンドラと同じやうに調和してゐたのは妙であった。」

これは『幼少時代』の一節だが、記憶をよびさまして往時を簡潔に描写したところがすばらしい。」

明治の錦絵でしか見たことのない様な、文明開化と江戸が共存する町の様子が描かれている。この渋沢邸の写真は残されているので、どんな景色であったのかを見ることは出来る。だが、残された写真は渋沢邸の竣工写真で、鎧橋からの眺めではない。鎧河岸の写真というのもあるようなので、併せてみて、脳内で合成してみて情景を想像してみるしかない。証券取引所のビルは建て替えられているものの、雰囲気を残したデザインになっていること、そして、渋沢邸が関東大震災で焼失した跡に建てられた日証ビルは今も変わらずにあることで、すこし兜町の一角は昭和になってから変わっていないという雰囲気を持っている。とはいえ、谷崎の思い出にあるような、明治の文明開化の香りも失われているし、それ以前からの江戸の空気などはさらさら感じることも出来ないのが今の東京である。日本橋川はひっそりと静まっていて、今はものを運ぶ船の姿もあまりない。不燃ゴミを埋立地へと運ぶ船が忘れた頃に通る位になっている。震災と戦災の二つの災厄は、東京の過去を微塵も残さずに消し去るには充分すぎた上に、微かに残されたものすら我々自身が開発と称して消し去っていくのだから世話のないことだと思う。

以前にも書いたが、著者の近藤氏は清澄の生まれ育ちで、この辺りに馴染んで育った過去を持っている。谷崎にとっては、正に自らの育った土地でもあり、そういった心と体に染み込んだ記憶が共感していくものがあるのだろうと思う。

これが日証ビル。ここに、関東大震災で焼失するまで渋沢邸があった。その様子はこちら。

谷崎の一族は本家が蠣殻町におり、そこからあまり離れずに暮らしていた。潤一郎の暮らしたところでも、浜町、南茅場町。箱崎町、鎌倉河岸といったところで、あまり蠣殻町二丁目から遠くない。父親の事業の失敗で、潤一郎の兄弟は辛酸を嘗めているという。

「谷崎精二に本誌連載(昭和四十年十二月~四十一年十二月)の「遠い明治の日本橋」があったのは記憶にあたらしい。[前記(本誌平成二年四月号)の『日本橋駿河町由来記』に採録され、のち、新樹社刊『明治の日本橋・潤一郎の手紙』に収録]

それによると「私の一家は相変わらず生活に困っていた。。その一つの原因は兄にあった」とある。潤一郎は中学のころから築地精養軒北村氏の家の書生兼家庭教師として学資をもらっていたが、一高時代、そこの小間使いと恋におちて追い出されたため、貧しい一家の負担がさらにふえ、「一層暮らしが困難になってきた」というのである。精二の方は有楽町にあった発電所の夜勤をしながら早稲田に通っている。「その頃兄がどんな生活をしていたかははっきり覚えていない。無断で外泊することが多かったようだし、家の中では勉強する気もなく、ごろごろ寝ていた」と書かれている。あるとき、兄の留守に部屋をのぞいてみると、原稿用紙に和歌が記されていて、「さびしさは巷の角にたゝずみて いづち行かんとためらふ時ぞ」とあった。」

兄弟二人が文学の道に入ったことは、困窮する家庭にはなにも救いにはならなかった。とはいえ、弟の精二は発電所勤めで食費は家に入れていたのだが、潤一郎は全くの無収入であった。そして、弟の精二が雑誌や新聞の懸賞小説に応募して賞金を稼いだりしているのに、潤一郎は「大志を抱いていて、些〃たる賞金などに眼をくれなかった。」という。

おなじ下町育ちでも、二人の気質の違いが面白いと書かれているのだが、二人の性質の違いには兄弟の上下といった要素も影響しているのは言うまでもなかろうと思う。兄の潤一郎がそうであるからこそ、弟の精二が違う道を行くということもあったのではないだろうか。

南茅場町は今では日本橋茅場町一丁目になっている。ビルの間の細い道筋の向こうに、日枝神社が見える。

「『親不孝の想ひ出』の傍証として読むと、当時の下町暮らしの二人の様子がわかる。それは箱崎町の時代なのだが、家族は父母と精二、それにまだ五,六歳の末弟終平の四人ぐらし。「それに私を加へれば加へるのであつた」とあるところからは、当時の潤一郎のおかれていた立場がわかる。いつ帰ってくるかわからぬ長男であったが、それでも親は彼のために部屋を用意していた。しかし彼には家の閾が高くて、おいそれとそう簡単には格子をくぐれないでいる。「親の家の傍らをことさら黙つて通り過ぎる放浪者の、意地つ張りにも似た気持と、つまり故郷に牽かれる心と反発する心との、両方が作用してゐたやうに思ふ」という一説もあるが、これが谷崎潤一郎の生活と文学を決定づける要因ではなかったのか。」

近藤氏は谷崎にはことのほか深く入っていくと思っていたが、その切れ味の良さを味わえるところである。放蕩息子であるに違いはないのだが、潤一郎は何を思い、実際何をしていたのだろうか。そう思うようになれば、既にこの明治の東京を探し求める旅に浸っている証拠かもしれない。明治の東京、単に何処に何があったのかと云うことだけではない、どんな人が暮らして、どんな空気の流れるところだったのか、そこに近づくには谷崎潤一郎という作家が書き遺していったものは大きな遺産である。

谷崎にとっても思い出深い、南茅場町の薬師堂。

「大正六年、谷崎潤一郎は母を失っている。それを逐うかのように、八年には父が死んだ。すでに中堅作家として地位をきづいていた潤一郎は家督を相続して、本郷曙町十番地に居をかまえ、妹の伊勢と弟の終平をよびよせて親代りの役をつとめるが、その二人とも回想記のなかで兄の「はにかみ」を書いている。『当世鹿もどき』を裏打ちするかのように、親族のまえでは照れてしまってうまく口をきけぬ兄を描く。たとえば伊勢も潤一郎とおなじように、私たち兄妹に共通するものといって、「無理に何か言おうとすると、かえってとんでもないことや、思っていることとは正反対のことなどいってしまって、いよいよその場をきまずいものにしてしまう。そして、それが一番ひどいのが長兄であった」と書いている。終平は『懐かしい人々~兄潤一郎とその周辺』(平成元年八月、文藝春秋刊)で『当世鹿もどき』の「云はゞ手前の一族の遺伝のやうなものでございますな」という一節をはjめ例証をあげながら、「私も五十代になり、晩年の兄に久し振りに挨拶するような場合、ひと通りの事も言えず、何か口の中でムニャムニャいって、ペコンと頭を下げる。兄もまた兄で、『アア』とあらぬ方を向いて、一言そういうだけ。~ 若い時と同じではいくら何でも兄に悪いと思うが、面と向かうときまりが悪くて、引き攣ったように、言葉が出ない」と述べている。

谷崎家の遺伝体質、潤一郎兄弟の習癖なのかもしれないが、一概にそうとばかりはいえないであろう。それは都会育ちに共通するもの、ことに東京の下町育ちに根強い、ある種の精神的な問題であるかもしれないのである。」

この感触は、私には感覚的には理解できる。谷崎自身の言葉でいうところの「はにかみ」ということなのだが、子細に描かれてくると、それはどこか懐かしさを覚えるような既視感のある感触がする。私自身は下町育ちではないのだが、祖母の一人は正に下町の商家の生まれである。そんなことが、どこか微かに私の中にそんな感触を残しているのだろうと思う。私にとっては年長の知人に根津の染物屋の家に生まれた人がいるのだが、彼もこの東京の商家の気風を感じさせる人で、この辺りの感触は同じ様に感じるのではないだろうかと思う。

「谷崎潤一郎のそのような人柄や文章から考えると、それは江戸商人の息子というイメージが浮かびあがる。礼儀正しく、実直であること、そして慇懃であり、本質的には恥ずかしがりやなのだ。しかしその恥ずかしがりやを内に秘めながら、自身のうちにこもる情念を奔出させたとろこに、彼の文学のおもしろさがある。

確かに、いつしか下町とか江戸っ子の気風というものが、べらんめいやら職人言葉やら、古い街並みやらに代表されるものであるかのようになってしまったのだが、それは大きな間違いなのだと思う。そして、この商家の気風というものこそが、東京から最も失われていったものであると言えるのだろう。谷崎文学の本質がそこにあるのなら、やはりこれを読まずにいるわけにはいかないのだと思う。

「東京育ちは東京人の誇りをもっていた。江戸の文化、明治の近代化に培われた環境のなかで、古き良きものと新しく造られてゆくものの調和をみつめてきた。といっても東京育ちはかなり弱気である。しかし、はにかみごころと同様に向う気の強さももっている。その代表を谷崎潤一郎にみるような気もするのだが、それが彼の日本語にあらわれたといえるだろう。彼は「自分を少しも偽ることなしに、自分の弱点を隠すことなしに、天職を果たして行けると云ふ点では小説家が一番でございましようかな」と書いた。」

「江戸っ子は五月の鯉の吹き流し口先ばかり腸はなし」という川柳を思い出した。これも面と向かうと恥ずかしいものだから、つい口汚く悪口を云ってしまう、それがいつしか口の悪いのが習い性になりがちだけど、腹は空っぽで他意はないという、そんな気質を云っているのだと思える。自らしゃしゃり出ていって手を挙げて回るようなことは恥ずかしくて仕方がないと思いながら、権柄ずくで威張られると逆らうと損な相手であっても、つい向う気の強さが出てしまったりと、上図に立ち回れないことというのは普通のことだと思っていた。世間にはそんな時にしたたかに上手く立ち回れる人もいるものだと気付くのは、世間というものを知ってからのこと。小説の大家としての谷崎潤一郎という人の中に、そんな思いを持っていたことを知ると、谷崎の才気煥発振りと真の東京の下町人の鼻持ちならなさに反発を感じていたのだが、もう少し素直に谷崎の描いた世界に入り込んで行けそうに思えてきた。

「昭和三十七年九月、サイデンステッカー(在スタンフォード)にあてた書簡のなかにつぎの一首を読むことができる。

ふるさとは田舎侍にあらされて

昔の江戸の俤もなし」

最早言葉もない。そして、その俤を失った街で育った私は、その幻を今になって追いかけている。サイデンステッカーは、以前にこのブログで紹介した「東京~山の手下町」「立ちあがる東京」という、東京の街の移り変わりについての最上のテキストを執筆している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます