今回は文生書院刊藤井恵介・角田真弓編「明治大正昭和建築写真聚覧」(めいじたいしょうしょうわけんちくしゃしんしゅうらん)という写真集を紹介したい。先日、中央区立京橋図書館に日本橋蛎殻町について調べに行った際に見掛けて、地元の図書館でリクエストしてゆっくりと閲覧することが出来た。非常に内容の濃い本なので、出来ることなら欲しいのだが、少々高価な一冊なので、まだ手がでない。

内容は出版元のサイトより引用する。

「本書のもととなったのは『明治大正建築写真聚覧』である。昭和11年、建築学会が創立50周年を迎え、記念行事が開催されたとき、明治19年から昭和10年までの50年の間に建設されたものから代表的な建築の写真を集め、「50年の建築」として展覧した。多くは堀越三郎氏収集のものであり、展覧会終了後、明治・大正建築の写真250点に限定し、大熊喜邦氏が編集の中心となり、建築学会が刊行したのがそれである。

この本は、明治初期以来の代表的な建築を通覧できる唯一の書籍として、また失われた優れた建築の姿を知ることのできる書籍として、巷間に知られることになった。しかし、不幸にして再刊の機会を持たなかったので、近年では稀覯本となり入手することはほぼ不可能の状態にある。

東京大学建築史研究室には同名の写真帳が所蔵されており、内にはキャビネ判の多数の焼付けが収められている。明治・大正の部分は刊行書と同一であり、さらに昭和10年までの建築写真が含まれている。恐らく、「50年の建築」展に出陳された写真のネガから、小判の焼付けをつくり、一部の関係者に配布されたものと推定される。

現在では、昭和初期の建築も多くが失われ、その写真も貴重になってきた。それゆえ、それも収録することにし、本書の題も『明治大正昭和建築写真聚覧』と改めた。また、現存、解体、消失などの情報を補足した。」

というもので、築地居留地に開業し、僅か数年で焼失した築地ホテルを皮切りに、これまで話でしか聞いたことのないような建築物の写真が、大量にまとめて掲載されていると言うだけでも、いくら見ていても見飽きない。

個人的に興味深いページを拾いながら紹介していこうと思う。

錦絵などでも有名な、第一国立銀行。偽洋風建築というもので、日本の大工さんが日本の建築技法で、西洋風に似せた建物を建てたもので、偽洋風建築という。手前の橋は海運橋で、川は楓川である。今の位置で言えば、永代通りを都心から霊岸島方向へ向かって、首都高速道路の下を潜って、見えてきた日本橋兜町の角に第一国立銀行があったという感じ。道路が拡幅されていたりするので、厳密に同じ位置な訳ではもちろんないのだが、感覚的にはその辺りになる。

日本橋蠣殻町にあった米商会所、後の米穀取引所。谷崎潤一郎の生家は、蠣殻町の印刷所であったが、それはこの米取引所の相場を印刷することを商売にしていたわけである。幼い日の谷崎もこの塔屋を眺めたのだろう。「東京・遠き近くを読む(10)谷崎潤一郎の日本橋」の舞台になった町である。

東京大学医学部。元々は本郷に建てられていたのだが、今は文京区の小石川植物園内に移築されている。そして、植物園とは別の入口が設けられていて、東京大学総合研究博物館小石川分館となっている。この建物も、偽洋風建築といわれるもので、明治初期の貴重な木造建築である。

現在の姿。

新富座。その名の通り、中央区新富町にあった劇場で、今は京橋税務署が建ってる場所にあった。鏑木清方の随筆にも出てきたし、「大正の築地っ子~岸井良衛著」でも出てきた、新富町が栄えた中心にあった劇場であった。その姿が、こんな風に生々しく見ることが出来るの写真の力。

「中央区日本橋箱崎町~その一」で触れた旧永代橋のたもとにあった開拓使物産売捌所は、こんな姿だった。場所は現在の三井倉庫箱崎ビル(IBM)の南東角の敷地内にあった。以前書いた様に、開拓使が廃止されてからは日本銀行がこの建物を使って創立された。三井倉庫は、元々は細長い敷地を持っていて、旧箱崎小学校(現水天宮ピット)のブロックまで繋がる大きな倉庫だったのだが、区画整理をした際にこの開拓使物産売捌所、そして日本銀行のあった敷地と代地をして、現在の区画を所有するようになった。永代橋が現在の位置になったのは、明治30年のこと。

兜町にあった渋沢栄一邸。これについても、谷崎潤一郎が幼い日にこの西洋館の姿を眺めた思い出を書き遺している。現在の日証館の建っているところに、関東大震災で焼失するまで建っていた。「東京・遠き近くを読む(11)ふるさとは・・・・・を読む」の中で触れている。

こちらは蠣殻町にあった改良演劇館。明治期には、歌舞伎の改良運動を筆頭に、新しい時代に合わせて須く改良しなければならないといった風潮もあった。そんなムーブメントから名付けられた改良演劇館。どんな芝居が上演されていたのだろうか。今の日本橋蛎殻町の姿とは重ねにくいのだが、こんな劇場があったこともある。

丸の内にある銀行協会のかつての姿。この建物は、ほんの20年前にはこのまま残されていた。外壁のみ保存というのだが、レンガの目地の色などもすっかり変わってしまい、どう見てもただの張りぼてにしか見えなくなってしまった。酷いことをしたものだと当時から思っていたが、丸の内エリア全体に張りぼてが広まっていくとは思わなかった。我が国には、町の景観を美しくするとか、町の品格を保つという理性がないことが明確になった象徴ともいえる。

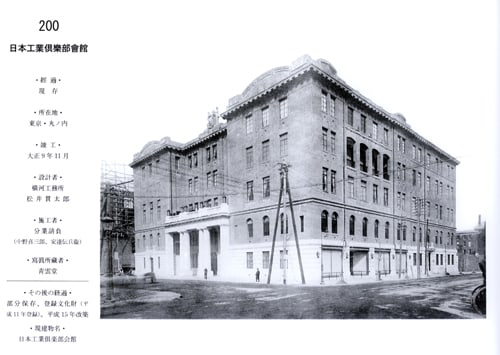

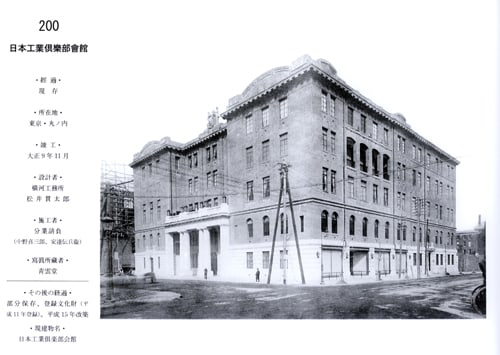

こちらは辛うじて、高層ビルに押し潰されているかのようではあるものの、その姿を留めている日本工業倶楽部会館。この写真集の面白い所は、この写真でも分かる様に、建築落成時に撮影された写真では、建物の周囲の様子が写り込んでいることが面白い。そして、今日よりも遙かに写真も貴重であった時代のはずなのだが、工事に使っていた道具やら、外構の工事が完了していないような雰囲気の写真が結構あること。写真を撮る前に辺りを片づけたり、周囲の工事まで終わってから撮影するとかではないというところが、逆に現場の空気感があって面白い。

最後は、銀座の松屋デパート。浅草の松屋はビルの外壁の復元工事をして、かつての姿を取り戻したが、銀座の松屋も今の建物の中身はこのままのものが使われている。いっそのこと、あそこも外壁の復旧工事をして、このかつての姿に戻した方が雰囲気があって面白いのではないか。

と、ざっと、少し拾って御覧頂いたが、当時の日本中なので、満州まで含めた各地の建築の写真がこれだけ集まっているのは、見応えがあるとしか言い様がない。この写真集、地元の図書館でリクエストしたことは書いたが、区で購入はして貰えず、中野区から借りだして来ている。どこの図書館でもあるというわけではないようだが、リクエストして取り寄せて貰うという手もあるので、この一冊はお勧めできる。明治以来の東京の変遷に興味があるというのなら、見逃せない写真集と言えると思う。

内容は出版元のサイトより引用する。

「本書のもととなったのは『明治大正建築写真聚覧』である。昭和11年、建築学会が創立50周年を迎え、記念行事が開催されたとき、明治19年から昭和10年までの50年の間に建設されたものから代表的な建築の写真を集め、「50年の建築」として展覧した。多くは堀越三郎氏収集のものであり、展覧会終了後、明治・大正建築の写真250点に限定し、大熊喜邦氏が編集の中心となり、建築学会が刊行したのがそれである。

この本は、明治初期以来の代表的な建築を通覧できる唯一の書籍として、また失われた優れた建築の姿を知ることのできる書籍として、巷間に知られることになった。しかし、不幸にして再刊の機会を持たなかったので、近年では稀覯本となり入手することはほぼ不可能の状態にある。

東京大学建築史研究室には同名の写真帳が所蔵されており、内にはキャビネ判の多数の焼付けが収められている。明治・大正の部分は刊行書と同一であり、さらに昭和10年までの建築写真が含まれている。恐らく、「50年の建築」展に出陳された写真のネガから、小判の焼付けをつくり、一部の関係者に配布されたものと推定される。

現在では、昭和初期の建築も多くが失われ、その写真も貴重になってきた。それゆえ、それも収録することにし、本書の題も『明治大正昭和建築写真聚覧』と改めた。また、現存、解体、消失などの情報を補足した。」

というもので、築地居留地に開業し、僅か数年で焼失した築地ホテルを皮切りに、これまで話でしか聞いたことのないような建築物の写真が、大量にまとめて掲載されていると言うだけでも、いくら見ていても見飽きない。

個人的に興味深いページを拾いながら紹介していこうと思う。

錦絵などでも有名な、第一国立銀行。偽洋風建築というもので、日本の大工さんが日本の建築技法で、西洋風に似せた建物を建てたもので、偽洋風建築という。手前の橋は海運橋で、川は楓川である。今の位置で言えば、永代通りを都心から霊岸島方向へ向かって、首都高速道路の下を潜って、見えてきた日本橋兜町の角に第一国立銀行があったという感じ。道路が拡幅されていたりするので、厳密に同じ位置な訳ではもちろんないのだが、感覚的にはその辺りになる。

日本橋蠣殻町にあった米商会所、後の米穀取引所。谷崎潤一郎の生家は、蠣殻町の印刷所であったが、それはこの米取引所の相場を印刷することを商売にしていたわけである。幼い日の谷崎もこの塔屋を眺めたのだろう。「東京・遠き近くを読む(10)谷崎潤一郎の日本橋」の舞台になった町である。

東京大学医学部。元々は本郷に建てられていたのだが、今は文京区の小石川植物園内に移築されている。そして、植物園とは別の入口が設けられていて、東京大学総合研究博物館小石川分館となっている。この建物も、偽洋風建築といわれるもので、明治初期の貴重な木造建築である。

現在の姿。

新富座。その名の通り、中央区新富町にあった劇場で、今は京橋税務署が建ってる場所にあった。鏑木清方の随筆にも出てきたし、「大正の築地っ子~岸井良衛著」でも出てきた、新富町が栄えた中心にあった劇場であった。その姿が、こんな風に生々しく見ることが出来るの写真の力。

「中央区日本橋箱崎町~その一」で触れた旧永代橋のたもとにあった開拓使物産売捌所は、こんな姿だった。場所は現在の三井倉庫箱崎ビル(IBM)の南東角の敷地内にあった。以前書いた様に、開拓使が廃止されてからは日本銀行がこの建物を使って創立された。三井倉庫は、元々は細長い敷地を持っていて、旧箱崎小学校(現水天宮ピット)のブロックまで繋がる大きな倉庫だったのだが、区画整理をした際にこの開拓使物産売捌所、そして日本銀行のあった敷地と代地をして、現在の区画を所有するようになった。永代橋が現在の位置になったのは、明治30年のこと。

兜町にあった渋沢栄一邸。これについても、谷崎潤一郎が幼い日にこの西洋館の姿を眺めた思い出を書き遺している。現在の日証館の建っているところに、関東大震災で焼失するまで建っていた。「東京・遠き近くを読む(11)ふるさとは・・・・・を読む」の中で触れている。

こちらは蠣殻町にあった改良演劇館。明治期には、歌舞伎の改良運動を筆頭に、新しい時代に合わせて須く改良しなければならないといった風潮もあった。そんなムーブメントから名付けられた改良演劇館。どんな芝居が上演されていたのだろうか。今の日本橋蛎殻町の姿とは重ねにくいのだが、こんな劇場があったこともある。

丸の内にある銀行協会のかつての姿。この建物は、ほんの20年前にはこのまま残されていた。外壁のみ保存というのだが、レンガの目地の色などもすっかり変わってしまい、どう見てもただの張りぼてにしか見えなくなってしまった。酷いことをしたものだと当時から思っていたが、丸の内エリア全体に張りぼてが広まっていくとは思わなかった。我が国には、町の景観を美しくするとか、町の品格を保つという理性がないことが明確になった象徴ともいえる。

こちらは辛うじて、高層ビルに押し潰されているかのようではあるものの、その姿を留めている日本工業倶楽部会館。この写真集の面白い所は、この写真でも分かる様に、建築落成時に撮影された写真では、建物の周囲の様子が写り込んでいることが面白い。そして、今日よりも遙かに写真も貴重であった時代のはずなのだが、工事に使っていた道具やら、外構の工事が完了していないような雰囲気の写真が結構あること。写真を撮る前に辺りを片づけたり、周囲の工事まで終わってから撮影するとかではないというところが、逆に現場の空気感があって面白い。

最後は、銀座の松屋デパート。浅草の松屋はビルの外壁の復元工事をして、かつての姿を取り戻したが、銀座の松屋も今の建物の中身はこのままのものが使われている。いっそのこと、あそこも外壁の復旧工事をして、このかつての姿に戻した方が雰囲気があって面白いのではないか。

と、ざっと、少し拾って御覧頂いたが、当時の日本中なので、満州まで含めた各地の建築の写真がこれだけ集まっているのは、見応えがあるとしか言い様がない。この写真集、地元の図書館でリクエストしたことは書いたが、区で購入はして貰えず、中野区から借りだして来ている。どこの図書館でもあるというわけではないようだが、リクエストして取り寄せて貰うという手もあるので、この一冊はお勧めできる。明治以来の東京の変遷に興味があるというのなら、見逃せない写真集と言えると思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます