冬至南瓜に使う遅穫りのカボチャを辛うじて穫りました。

出来が悪くスルーしようかとも思いましたが、記録に留め置きます。

品種はサカタのタネの「雪化粧」。強粉質で貯蔵性が高い。

7月2日の種播き。古種を使った直播きです。

7月2日の種播き。古種を使った直播きです。

発芽はよかったものの日照りの影響もあってか2株は枯れてしまいました。

そもそも当地ではかなり無理な作型ではあります。まして猛暑では厳しかった。

数株が残り辛うじて2個が着果しました。

9月初めの開花なので日数だけはすでに50日以上経過しています。

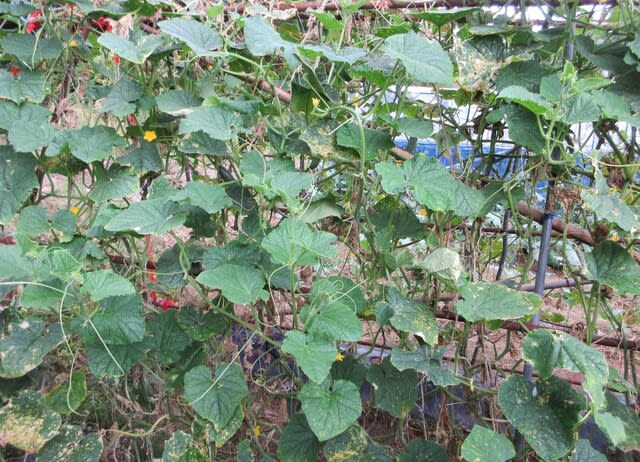

適宜誘引する程度の半放任です。葉は小振りで色も淡くなかなか勢いがつきませんでした。

ウリハムシが付くなどして葉も傷み、今残っている葉は少ない。

着いている果実も小さい。しかも変形しています。それでも軸は褐変し、沢山ひび割れが出来ています。

こちらの果実は形はまあまあですが、やはり小さい。

樹勢が良くないので果実も大きくなるわけはありません。

昨年も猛暑で厳しかったもののこれよりは遙かにましでした。

放置していましたが、気を取り直し収穫しました。

サカタのタネでは、「雪化粧」は開花後50日で最高の品質になるとしています。

日数だけは十分過ぎるくらい。1㎏余りしかなさそうです。

この「雪化粧」は未熟のうちはほぼ純白ですが、完熟すると僅かに青みがかった灰色になります。

これまで何度か作っている同じ白皮系の「白爵」は最後までほぼ純白です。

ここ数年の遅穫りのカボチャの収穫実績は0個、3個、6個、5個、そして今年は2個となりました。

昨年は2~2.5㎏の比較的揃った果実でしたから、今年は質も悪い。

今年は九重栗カボチャも1番果は良かったものの2番果、3番果と不出来。

これが3番果を穫った時のもの。まだ手つかずで残っています。

今年の冬至南瓜は形だけのものになるかもしれません。