本画仙 色紙

台風10号が大きな爪跡を残し進んでいます。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

これ以上被害が拡大しないことを願うばかりです。

当地は時折雨は降っていますが、大雨とかにはなっていません。

今、パプリカが穫れています。

パプリカはピーマンの一種で、その形からベル型ピーマンとも呼ばれます。

パプリカはピーマンよりも遙かに大きく肉厚です。

赤色や黄色、オレンジ色が代表的ですが、紫、茶、黒などのパプリカも見られます。

そもそもはどのパプリカも未熟のうちは緑色で成熟するにしたがってそれぞれの色に変化していきます。

完熟の状態になるとカラフルなパプリカになるわけです。

普通のピーマンは未熟の状態で収穫されますが、放置して置けば完熟し赤のピーマンになります。

しかし、赤くなっても肉が薄く味も異なりパプリカとは異なります。

昨年試しに作ってみた「鈴なりパプリカ」は普通のピーマンより小さいくらいながら肉厚で味もパプリカと同様でした。

但し、これは商品名で、あくまでパプリカは大型のベル型ピーマンを指すのが一般的なようです。

ところで、あまり知られていませんが、パプリカの生産量は当県が全国1位となっています。

その殆どは農業法人により超大型の温室で高度に環境制御された生産が行われています。

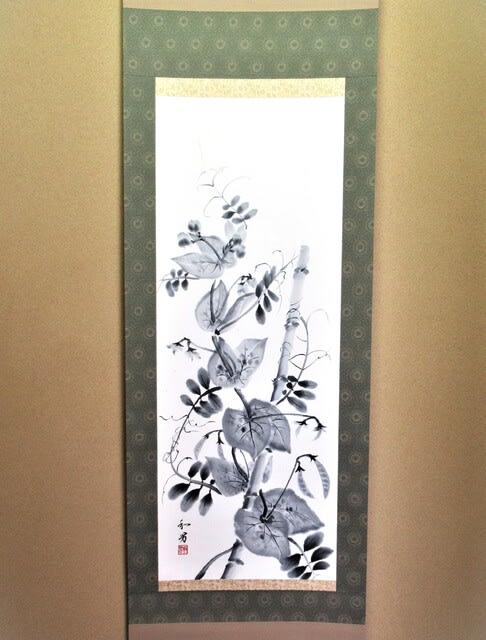

赤、オレンジ、黄のパプリカをイメージし水墨で描いてみました。