御成敗式目について

・鎌倉の初期には、幕府は成文法を持たず、武士の道徳「道理」にもとづき裁判を行い、頼朝は、自らの権威に支えらた親裁を行った。承久の乱以後、諸国には多くの御家人が新たな守護、地頭職を得ると、御家人と荘園領主との間で紛争が多発し、頻繁に荘園領主から幕府に、本書・御家人訴訟が持ち込まれ、幕府は、御家人の規律のためには、明確な裁判基準となる成文法を設ける必要があり、御成敗式目を定めた。

・もちろん、律令が存在したが、本分が武士たる御家人たちには合わず、かつ、慣習法とのかい離もあったため、頼朝のカリスマ性を正当化の根拠として、式目が律令を優越した。

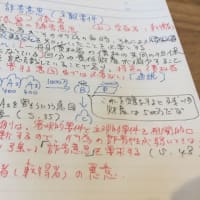

・式目第三条では、守護の権限を、イ)大番催促、すなわち各国の御家人を召集し、京都の警護に当たらせる権利、および、ロ)謀反・殺害人、すなわち重要犯罪の取締りと、定めたが、実際には鎌倉時代の後期にあっては、取締りの範囲も広がり、租税の賦課・徴収も行った。

・式目第七条には、不易法が定められ、ある時期以前の判決において改沙汰、すなわち再審を認めないことが定められている。

・年紀法とは、時効制度であり、新恩給付・本領安堵を証明する文書を所持していても、当知行(支配・占有の一形態)でないまま年月の経った所領は、20年を経過していれば、その状況を変更できないとした。

・悔返とは、一度譲与(財産の相続行為)あるいは贈与した所領・財産を、相続人(譲与人)がとり返すことであり、律令では認められていないが、親が子息に譲渡した所領にこれをみとめ、安堵下文を承けた所領であっても、親は悔返して、他の子息に譲ることが出来たから、「悔返は安堵を破る」と言われた。これは、武家社会の家族間の法が律令ひいては安堵という公法関係に優先する点において、重要である。

・追加法とは、式目に定める以外の成文法であり、評定衆の評議を経て制定されたが、重要な点は、広く一般に周知するものではなく、特定の事件、目的に基づき、特定の利害関係者に対してのみ、効力を有するものであった。

・徳政令は追加法の一つであるが、対象を限定してるとはいえ、ひろく一般にも訓示するものとして公布され、どうやら一般にも効力が波及した点も興味深い。

第一条は、越訴(再審請求)の停止

第二条は、イ)所領の流質・売買禁止、ロ)以前に売却した所領は本主に戻す、ハ)ロ)に関して、幕府の安堵を得た者、20年以上の知行がなされたものは例外とする、二)非御家人・凡下が買受した所領は、20年経過していても本主に戻す

第三条は、一般庶民への訓示

近代法原則との比較において、読んでいくことに意義がある。

以上

・鎌倉の初期には、幕府は成文法を持たず、武士の道徳「道理」にもとづき裁判を行い、頼朝は、自らの権威に支えらた親裁を行った。承久の乱以後、諸国には多くの御家人が新たな守護、地頭職を得ると、御家人と荘園領主との間で紛争が多発し、頻繁に荘園領主から幕府に、本書・御家人訴訟が持ち込まれ、幕府は、御家人の規律のためには、明確な裁判基準となる成文法を設ける必要があり、御成敗式目を定めた。

・もちろん、律令が存在したが、本分が武士たる御家人たちには合わず、かつ、慣習法とのかい離もあったため、頼朝のカリスマ性を正当化の根拠として、式目が律令を優越した。

・式目第三条では、守護の権限を、イ)大番催促、すなわち各国の御家人を召集し、京都の警護に当たらせる権利、および、ロ)謀反・殺害人、すなわち重要犯罪の取締りと、定めたが、実際には鎌倉時代の後期にあっては、取締りの範囲も広がり、租税の賦課・徴収も行った。

・式目第七条には、不易法が定められ、ある時期以前の判決において改沙汰、すなわち再審を認めないことが定められている。

・年紀法とは、時効制度であり、新恩給付・本領安堵を証明する文書を所持していても、当知行(支配・占有の一形態)でないまま年月の経った所領は、20年を経過していれば、その状況を変更できないとした。

・悔返とは、一度譲与(財産の相続行為)あるいは贈与した所領・財産を、相続人(譲与人)がとり返すことであり、律令では認められていないが、親が子息に譲渡した所領にこれをみとめ、安堵下文を承けた所領であっても、親は悔返して、他の子息に譲ることが出来たから、「悔返は安堵を破る」と言われた。これは、武家社会の家族間の法が律令ひいては安堵という公法関係に優先する点において、重要である。

・追加法とは、式目に定める以外の成文法であり、評定衆の評議を経て制定されたが、重要な点は、広く一般に周知するものではなく、特定の事件、目的に基づき、特定の利害関係者に対してのみ、効力を有するものであった。

・徳政令は追加法の一つであるが、対象を限定してるとはいえ、ひろく一般にも訓示するものとして公布され、どうやら一般にも効力が波及した点も興味深い。

第一条は、越訴(再審請求)の停止

第二条は、イ)所領の流質・売買禁止、ロ)以前に売却した所領は本主に戻す、ハ)ロ)に関して、幕府の安堵を得た者、20年以上の知行がなされたものは例外とする、二)非御家人・凡下が買受した所領は、20年経過していても本主に戻す

第三条は、一般庶民への訓示

近代法原則との比較において、読んでいくことに意義がある。

以上

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます