A.中国専門家が中国離れを起している?

日本という島国にとって、いつも気になるのは大陸の動向であり、18世紀までの日本では、中華帝国は文化的中心であり続け、リスペクトの対象であっても敵視したことはなかったといえよう。ところが19世紀になると、そこに西洋列強が現れた。圧倒的な武力と海軍を有する英仏普露米の西欧各国は、東洋の眠れる獅子・中華帝国をボロボロに侵略し始めていた。この状況をいち早く見抜いていた日本の知識人は、ごく限られた人物だけだったが、その後の歴史を見れば、このときの先覚者の英邁な判断こそが今のぼくたちの安楽平和をもたらした、といっても過言でないと思う。

それは翻って、2010年代をまさに生きているぼくたちに、再び中国について深く考える必要性をもたらしている。19世紀を通じて、清帝国は西洋の前に膝を屈し滅びていく運命にあった。それを見て日本人は、もう東洋はこのままでは滅びの道に行ってしまう、いまは西洋とまともに戦っても負ける、まずは西洋に学び力をつけて独立を保つのが上策だと、先覚者は考えた。しかし大衆はそこまでの見通しはないので、はじめは「攘夷」を唱え、なぜか気がつくと「開国」してしまい、次には「和魂洋才」「脱亜入欧」と、自分たちは西洋文明に馴染んでアジアの遅れた国々を啓蒙するとまでうぬぼれ、中国や朝鮮半島を侮蔑しはじめた。

朝日新聞「オピニオン」欄8月7日朝刊の項に、元アメリカ戦略国際問題研究所中国研究部長、ストックホルム国際平和研究所長をへて、現在は豪州シドニー大学アメリカ研究センター長のベイツ・ギル氏のインタビュー「中国外交は変わったのか」が載っていた。この人はアメリカの中国外交・安保政策の専門家で、著書「巨龍・中国の新外交戦略」の邦訳が出たところだが、そこで論じた習近平政権発足も「慎重な楽観主義」とする「親中派」panda hunggerだとみられていた。しかし、このインタビューでは、いまの中国は従来の国際協調路線を後退させ、危険な方向にすすむのではないかという危惧を述べている。

「10年か15年前、中国の国力が今ほど充実していなかった当時、中国は、国際社会に認められ、受け入れられることを切望していた。しかし今は、もうそうは考えない新しい中国が姿を見せはじめているのかも知れない。すでに世界第2位の経済大国になったのだから、そう臆病になる必要はないという姿勢だ。

――2年前に中国人のベンチャー投資家が、ニューヨーク・タイムズに「中国の政治モデルは、なぜより優れているのか」という論文を投稿して話題になりました。このような「中国モデル」優越論は、今も聞かれます。

「全くナイーブな(賢明さに欠ける)議論だ。過去30年にわたる中国の成功の基礎が中国が独自に開発した制度ではなく、自由貿易や解放市場など西側がつくった自由主義的国際秩序に、中国が自らを組み込んだことにあるという事実を完全に無視している。もし中国国内の政治、経済システムのことを言っているのであっても、成功していると主張するのはこれまたナイーブだ。そもそも『中国モデル』など存在しない。『米国モデル』もない。あるのは、過去何世紀もかけて発展してきた『グローバルモデル』だけだ」

ーー「意図しない衝突の可能性」をはらんでいるのが、尖閣諸島問題です。日本はどう対応したらよいと思いますか。

「日本が領土問題の存在を認めようとしないことには、ちょっと驚く。中国の要求を、日本の首相が受け入れることが政治的に難しいことは分かっている。しかし、両者が歩み寄らなければ、事態は前に進まない。もっとも近い将来に外交的解決を図るタイミングは、もう逸してしまったかも知れないとも思う。」朝日新聞8月7日「オピニオン」

危機において人は、類まれな賢明さを発揮することも確かにあるだろうが、多くの場合、たまたま要路にある人々は、踏まなくてもよい地雷を踏み、後の人々から愚劣な判断といわれる決断をしてしまう。民主党政権の最後、もう名すら忘れられようとしている野田首相が、冒険主義者の都知事の謀略に乗せられて、尖閣という無人島を東京が買うくらいなら国有化してしまう、などという決断をしたために、日中関係は決定的に悪化した。日中両国政府は、悪いのはあっちだと罵って、80年前の過去を勝手に解釈して、事態はさらに緊張する羽目に陥った。

今現在の問題として、中国という国、政府、国民は何を考えているのだろう。ぼくにはそれが、かつて80年代の日本で、世界第2の経済大国になりあがったと自惚れた傲慢と二重写しにみえてくる。『文明としての「イエ社会」』は、まさに「日本モデル」としての「イエ社会」こそ、西洋文明に勝る新しい文明モデルだと宣言していた。あれからたった四半世紀。日本はその「イエ社会」の痕跡もとどめずに、縮小する身体に怯えて神経症的に「膨張する中国」の脅威を叫び、その出口はアメリカの忠実な僕、「属国としての信頼」を確保しようと足掻いている。しかし、ある狂信的な日本の外交官が言ったように、日本は「アングロ・サクソンと戦争してはいけないのです。これは不動の原則」だとすれば、同時にこうも言えよう。日本は「中国と戦争してはいけないのです。これは不変の原則」たとえ中国が、どれほど傲慢で驕った国であったとしても。

B.崋山と象山

人は自分が生まれる境遇を選べない。江戸時代という身分制社会では、出生の確率からすれば、農民に生れる可能性が大、次に職人や商人の家に生れる可能性も少なくない。それに比べれば、下級とはいえ武士の家に生まれる確率は10%もなく、その武家のなかでも藩政や幕政に関与するような立場に就けるエリートはごく僅かだった。どんなに優秀で才能に溢れていたとしても、その力を発揮できる場にいなければ、空しく人生を終わるしかなかった。それが、19世紀幕末に到って、外国から武力を背景に開国を迫られる危機の時代がやってきた。一介の画家、ただの書生、田舎の郷士、身分制社会のなかでは芽の出るチャンスがなかった若い人々が、激動の中で華やかな場所に躍り出た。ただし、それは命を懸けてのことだったし、実際彼らの多くはテロに斃れ、あるいは罪人として処刑され、非業の死を遂げた。

「渡辺崋山(一七九三~一八四一)は、画家である。田原藩の下級武士の子として江戸藩邸に生れ、前述のように四〇歳で海防掛となったが(一二〇石)、その青少年時代を極端な貧困のうちに送った。貧困の理由は、兄弟が多く父親が大病の後早く死んだからである。「私母、近来迄夜中寝候に、蒲団と申すもの、夜着と申すもの、引かけ候を見及不申」とみずからいう。それは「畳立具之外、大抵質物に置尽し、猶借財親類共にも借尽し」たからである。画家を志したのも、「儒者に相成候とて、金のとれ候義は無之、いずれにも貧を救ふ道第一也」という考えがあったからである。(「退役願書之稿」一八三八)。彼はまた別のところでも「貧苦徹骨之中に生長」したことをいい、画業は「貧を助候のみを心と致候」と強調していた(江川英竜宛書簡、一〇月二九日、一八三七)。

しかし崋山は当代一流の画家であった。谷文晁(一七六三~一八四〇)に学んで、文人画系統の山水や静物も描いたが、殊に写実的な風俗写生画と肖像に優れる。省筆の風俗写生画は、早くも二六歳のときに、「一掃百態図」(一八一八)があり、下層の武士、露店商人、駕籠かき、易者、托鉢僧、遊女などの姿態を活写する。先行する「北斎漫画」(一八一四から刊行)の影響があるが、文人画風の強い描線は北斎のそれとはちがう。肖像画には陰影を施し、オランダ銅版画の影響があきらかである。しかし根本的な特徴は、西洋画の技術的な影響よりも、微妙に写実的な一流の接近法そのものにあるだろう。たとえば佐藤一斎像(一八二四)の表情には冷たい鋭さがあり、松崎慊道像の一つ(画稿、一八二六)にはその人間の温かさがみえる。崋山は正確な写生をとおして相手の人格を描き、徳川時代の肖像画に新しい要素を加えた。これほどの画家にとっての画業が「貧を助候のみ」であったはずはない。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999.pp.172-173.

平和な時代であれば、画家は画家、詩人文人は詩人文人、学者は学者、町の剣術道場主は剣術道場主として一生を終えた。しかし、嘉永六年、ペリー来航以後の日本においては、自分の分に甘んじている人間は時代に取り残されていった。江戸三宅坂に生れた渡辺崋山は、それを見ることなく故郷田原で死んでしまった。画家で終ることができたら、彼の人生は幸福であったろう。しかし、彼の才能と批判精神は、それに満足できなかった。

「崋山の批判的精神は、「山水空疎」の絵に向けられ、「高明空虚」の儒学に向けられていたばかりではない。「慎機論」はまた幕府要路の高官の無能を責め、「賄賂の倖臣」を責めるのに急である。また天保大飢饉(一八三三~三六)が田原藩に及んだとき、病中の彼が江戸から国へ送った「凶荒心得書」の草稿(一八三七)には、「御領中にまかりあり候数万人のうち、たとえいかに賤しき小民たりとも、一人にても餓死流亡におよび候はば、人君の大罪にて候」という句さえもみえる。まず民があって君があるのが「天理」で、君があってそのために民があるのはすじ道でない、と彼は書いていた。彼の権威に対する批判的態度の一貫性はあきらかであり、そのことはまた、そういう態度と極端な貧苦の経験との関係をも示唆する。たしかに貧苦は絵画の修行を始めた動機であったろうし、海防掛の任務は西洋事情を調査した直接の理由であったろう。しかし彼が独特の写実的絵画を描いたのは、伝統的絵画への批判が鋭かったからであり、蘭学にあれほどの熱情を注いだのは、伝統的儒学への批判がきびしかったからであろう。伝統的芸術や学問の批判は、おそらく一般に権威の尊重よりも事実の直視を重んじる態度を前提として、はじめて可能であった。その態度は、沿岸の外国船ばかりでなく、彼みずからが経験した貧苦の事実と、分かち難くむすびついていなかったはずはあるまい。崋山は蘭学者になったから幕政を批判したのではなく、幕政を批判していたから蘭学者になったのである。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999.pp.174-175.

たった1万2千石の小藩で家老格側用人に登った崋山に対して、佐久間象山は、幕閣に近い真田家松代藩10万石の儒者という地位にあった。この差は大きい。しかも、象山が活躍する時代は、「尊皇攘夷」が沸騰するとば口にあった。彼はすでに阿片戦争の結末を知り、西洋列強が日本に何を要求してくるか、しっかり読んでいた。おそらくこの時点では、水戸学の過激派と正反対の場所にいて、正確に事態を見ていたのが象山だったであろう。

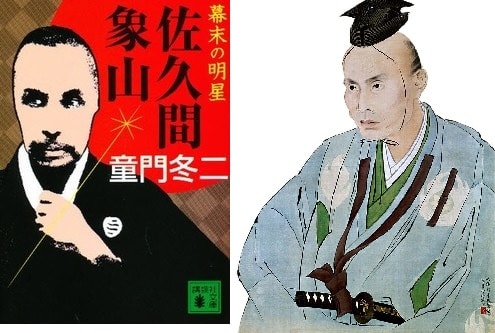

「佐久間象山(一八一一~六四)は、信州松代藩の武家の長男で、朱子学者、その詩文の師は佐藤一斎(一七七二~一八五九)で、藤田東湖と交り、また江戸に塾を開いたとき(一八三九)には、神田阿玉池で梁川星巌と隣り合っていた。蘭学・砲術を伊豆の江川英竜に(一八四二~四三)、オランダ語をシーボルトの弟子・医家・黒川良安(一八一七~一八九〇)に学び、おそらくは内田五観から数学について聞いたろうことも先に触れたとおりである。

象山の後半生は、阿片戦争(一八四〇~四二)と共にはじまる。彼の関心の中心は、幕藩体制を前提としての対外政策にあった。その内容は、一方では軍事力の強化、殊に海防策の整備であり、他方では時をかせぐために武力衝突を避けようとする現実的な外交、殊に限定された開港通商政策である。その実現のために彼がとった手段は、指導者の説得であり、一八四〇年代初めから六〇年代初めへかけてのおよそ二〇年間を通じ、彼は藩主・老中・幕府宛に答申書または上申書を草して倦まなかった。西洋流の軍事技術と海外情勢に関する蘭学の知識は、大きに役立った。

彼の考えの要点は、早くも海防に関する最初の「藩主宛上書」(一八四二)によくあらわられている。第一、阿片戦争での英国の武力は圧倒的である。第二、阿片戦争を片づけた後、英国が日本へ向うとすれば、それは英船打払いの復讐というようなことでは決してなく、大きな費用を上廻る利益をもとめてでなければならない。すなわち彼らは莫大の交易をもとめ、日本を「属国の如きもの」にする意図をもつはずだろう。第三、その要求を受け入れることはできない。第四、しかし受け入れなければ、いくさとなり、いくさとなれば勝算はない。第五、故にすみやかに海防策を講じなければならない。唯一の有効な海防策は、西洋流の技術による。急場の用には、オランダから艦船を買い、オランダ人技術者による砲術の訓練が必要であろう。――議論のすじ道は、鮮やかにたっていた。

象山はみずから江戸で西洋流砲術の講習会をひらいた(一八五〇)。その弟子のなかには、幕臣勝安房、土佐の郷士坂本龍馬、長州の下級武士吉田松陰があった。一八三〇年前後生まれの彼らが、後に維新の立役者に立ったことは、いうまでもない。しかし幕府は海防策の急務を理解しなかった。象山の最初の上書の後一〇年、英国ではなくて米国の艦隊が浦賀にあらわれ、まさに象山の予想していた言葉を用いたとき(通商か、いくさか)、幕府には何らの有効な軍事力がなく、相手の条件をそのまま受け入れるほかなかった。象山は一方では政府への勧告を行いながら、他方では西洋諸国の事情を正確に探るために、吉田松陰を米国へ密航させようとした。密航に失敗した松蔭の逮捕と共に象山も罰せられ、八年に及ぶ松代蟄居がはじまる(一八五四~六二)。そのときに書いたのが『省諐録(せいけんろく)』(一八五四)である。文章の題は、みずからの誤を反省するという意味だが、その内容は彼の側に何らの誤もない事を力説する。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999.pp.178-180.

渡辺崋山と佐久間象山の立ち位置は、今日の日本でみれば、オールド左翼(社民・共産党)と未だ姿を現していない未来の党になるだろうか。現政権・徳川幕府の中枢はいずれにせよ、目先の場当たり的処理しか考えられないアホである。しかし、それを批判すべき勢力は、強権的な権力の前に内輪もめをしていて腰砕けている。その隙に、ナショナリズムを感情的に昂揚させる水戸学的極右が、不満を持つ若者の人気を集めていく。安倍晋三は、徳川斉昭になるのか?井伊直弼になるのか?徳川家茂になるのか、それとも、最後の将軍・徳川慶喜になるのか?今はまだわからない。

「崋山と象山の立場は、微妙に異なっていた。崋山は政治権力のそれをも含めて権威に批判的であり、自分の目で事実を直視しようとした。象山は権力の中枢に働きかけ、みずから指導層の重要な一部分と考えていた。「日本国中の命脈は、此方に有之と存じ候」(お蝶宛書簡、六月一八日、一八六四)。そういうことを崋山は夢想もしなかったにちがいない。彼は「蛮社の獄」の後、「後路は洋説は勿論、戸外之義、一切括嚢可仕」と書き(松崎慊道宛書簡、三月四日、一八四〇)、遺書にはみずから「不忠不孝渡辺登」と記していたのである。したがって崋山の議論は、政策にわたるところが少なかったが、象山の作文の大部分は、緻密な情勢分析の上にたって、具体的な政策を提案するものであった。その議論は、秩序整然としていて、ほとんど白石の「合理主義」を思出させる。そういう「合理主義」は、時に事実の尊重を妨げることがあっても、決して事実の尊重に由来するものではない。おそらく白石の場合と同じように、朱子学、殊に易学において訓練された抽象的・合理的思考の習慣が、象山の場合にもその推論に生きていたのであろう。

崋山の時代が一八世紀の蘭学者たちの環境と異なるのは、彼の時代には沿岸に外国の艦船が近づいていたことである。しかし崋山が死んだときに、米国の艦隊はまだ最後通帳をつきつけてはいなかった。彼は外からの脅威に敏感に反応したが、まだそれをキリスト教とむすびつけて考えていた。しかし象山の時代は、阿片戦争と最後通牒と砲艦外交の現実との対決の時代である。彼はほとんど植民地帝国主義の時代を見抜いていた。それは彼の世代の日本の知識人のなかでは、抜群の炯眼であり、明治維新の後にも基本的な点では訂正を必要としないほどの鋭い見透しであったろう。現にたとえば、「東洋道徳、西洋芸術」の語も、『省諐録』のなかにみえる。しかし先へ進みすぎた象山の考えを、消化して実現する能力は、もはや幕藩体制のなかには残っていなかった。

このままでは勝負にならない、数学からやりなおした方がよかろう、と二〇年間いい続けた象山の声を、刺客が永久に沈黙させた一か月後に、一七隻の四国連合艦隊は、関門海峡にあらわれて、二八八門の艦砲射撃を、下関砲台に浴びせていた。象山の理路整然たる意見が遂に理解させ得なかったことを、多くの日本人に砲火によって理解させるために。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999.pp.181-182.

為政者というものは、世界の全体、今起きていることに捉われるのではなく、それを冷静に合理的に眺め渡すリアリストであると同時に、国民が日々の生活に追われて愚かな行為に走ったとしても、それをアンダー・コントロールするだけの現実的・具体的手段を工夫する智恵と、さらにもうひとつ、沸き立つ愛国の理想というものが必要なのだ。佐久間象山には、それが備わっていたと思える。しかし、彼には政治の中枢に意見書を送ることはできたのだが、それ以上のことはできなかった。結果論として、彼は明治維新を設計していた。

日本という島国にとって、いつも気になるのは大陸の動向であり、18世紀までの日本では、中華帝国は文化的中心であり続け、リスペクトの対象であっても敵視したことはなかったといえよう。ところが19世紀になると、そこに西洋列強が現れた。圧倒的な武力と海軍を有する英仏普露米の西欧各国は、東洋の眠れる獅子・中華帝国をボロボロに侵略し始めていた。この状況をいち早く見抜いていた日本の知識人は、ごく限られた人物だけだったが、その後の歴史を見れば、このときの先覚者の英邁な判断こそが今のぼくたちの安楽平和をもたらした、といっても過言でないと思う。

それは翻って、2010年代をまさに生きているぼくたちに、再び中国について深く考える必要性をもたらしている。19世紀を通じて、清帝国は西洋の前に膝を屈し滅びていく運命にあった。それを見て日本人は、もう東洋はこのままでは滅びの道に行ってしまう、いまは西洋とまともに戦っても負ける、まずは西洋に学び力をつけて独立を保つのが上策だと、先覚者は考えた。しかし大衆はそこまでの見通しはないので、はじめは「攘夷」を唱え、なぜか気がつくと「開国」してしまい、次には「和魂洋才」「脱亜入欧」と、自分たちは西洋文明に馴染んでアジアの遅れた国々を啓蒙するとまでうぬぼれ、中国や朝鮮半島を侮蔑しはじめた。

朝日新聞「オピニオン」欄8月7日朝刊の項に、元アメリカ戦略国際問題研究所中国研究部長、ストックホルム国際平和研究所長をへて、現在は豪州シドニー大学アメリカ研究センター長のベイツ・ギル氏のインタビュー「中国外交は変わったのか」が載っていた。この人はアメリカの中国外交・安保政策の専門家で、著書「巨龍・中国の新外交戦略」の邦訳が出たところだが、そこで論じた習近平政権発足も「慎重な楽観主義」とする「親中派」panda hunggerだとみられていた。しかし、このインタビューでは、いまの中国は従来の国際協調路線を後退させ、危険な方向にすすむのではないかという危惧を述べている。

「10年か15年前、中国の国力が今ほど充実していなかった当時、中国は、国際社会に認められ、受け入れられることを切望していた。しかし今は、もうそうは考えない新しい中国が姿を見せはじめているのかも知れない。すでに世界第2位の経済大国になったのだから、そう臆病になる必要はないという姿勢だ。

――2年前に中国人のベンチャー投資家が、ニューヨーク・タイムズに「中国の政治モデルは、なぜより優れているのか」という論文を投稿して話題になりました。このような「中国モデル」優越論は、今も聞かれます。

「全くナイーブな(賢明さに欠ける)議論だ。過去30年にわたる中国の成功の基礎が中国が独自に開発した制度ではなく、自由貿易や解放市場など西側がつくった自由主義的国際秩序に、中国が自らを組み込んだことにあるという事実を完全に無視している。もし中国国内の政治、経済システムのことを言っているのであっても、成功していると主張するのはこれまたナイーブだ。そもそも『中国モデル』など存在しない。『米国モデル』もない。あるのは、過去何世紀もかけて発展してきた『グローバルモデル』だけだ」

ーー「意図しない衝突の可能性」をはらんでいるのが、尖閣諸島問題です。日本はどう対応したらよいと思いますか。

「日本が領土問題の存在を認めようとしないことには、ちょっと驚く。中国の要求を、日本の首相が受け入れることが政治的に難しいことは分かっている。しかし、両者が歩み寄らなければ、事態は前に進まない。もっとも近い将来に外交的解決を図るタイミングは、もう逸してしまったかも知れないとも思う。」朝日新聞8月7日「オピニオン」

危機において人は、類まれな賢明さを発揮することも確かにあるだろうが、多くの場合、たまたま要路にある人々は、踏まなくてもよい地雷を踏み、後の人々から愚劣な判断といわれる決断をしてしまう。民主党政権の最後、もう名すら忘れられようとしている野田首相が、冒険主義者の都知事の謀略に乗せられて、尖閣という無人島を東京が買うくらいなら国有化してしまう、などという決断をしたために、日中関係は決定的に悪化した。日中両国政府は、悪いのはあっちだと罵って、80年前の過去を勝手に解釈して、事態はさらに緊張する羽目に陥った。

今現在の問題として、中国という国、政府、国民は何を考えているのだろう。ぼくにはそれが、かつて80年代の日本で、世界第2の経済大国になりあがったと自惚れた傲慢と二重写しにみえてくる。『文明としての「イエ社会」』は、まさに「日本モデル」としての「イエ社会」こそ、西洋文明に勝る新しい文明モデルだと宣言していた。あれからたった四半世紀。日本はその「イエ社会」の痕跡もとどめずに、縮小する身体に怯えて神経症的に「膨張する中国」の脅威を叫び、その出口はアメリカの忠実な僕、「属国としての信頼」を確保しようと足掻いている。しかし、ある狂信的な日本の外交官が言ったように、日本は「アングロ・サクソンと戦争してはいけないのです。これは不動の原則」だとすれば、同時にこうも言えよう。日本は「中国と戦争してはいけないのです。これは不変の原則」たとえ中国が、どれほど傲慢で驕った国であったとしても。

B.崋山と象山

人は自分が生まれる境遇を選べない。江戸時代という身分制社会では、出生の確率からすれば、農民に生れる可能性が大、次に職人や商人の家に生れる可能性も少なくない。それに比べれば、下級とはいえ武士の家に生まれる確率は10%もなく、その武家のなかでも藩政や幕政に関与するような立場に就けるエリートはごく僅かだった。どんなに優秀で才能に溢れていたとしても、その力を発揮できる場にいなければ、空しく人生を終わるしかなかった。それが、19世紀幕末に到って、外国から武力を背景に開国を迫られる危機の時代がやってきた。一介の画家、ただの書生、田舎の郷士、身分制社会のなかでは芽の出るチャンスがなかった若い人々が、激動の中で華やかな場所に躍り出た。ただし、それは命を懸けてのことだったし、実際彼らの多くはテロに斃れ、あるいは罪人として処刑され、非業の死を遂げた。

「渡辺崋山(一七九三~一八四一)は、画家である。田原藩の下級武士の子として江戸藩邸に生れ、前述のように四〇歳で海防掛となったが(一二〇石)、その青少年時代を極端な貧困のうちに送った。貧困の理由は、兄弟が多く父親が大病の後早く死んだからである。「私母、近来迄夜中寝候に、蒲団と申すもの、夜着と申すもの、引かけ候を見及不申」とみずからいう。それは「畳立具之外、大抵質物に置尽し、猶借財親類共にも借尽し」たからである。画家を志したのも、「儒者に相成候とて、金のとれ候義は無之、いずれにも貧を救ふ道第一也」という考えがあったからである。(「退役願書之稿」一八三八)。彼はまた別のところでも「貧苦徹骨之中に生長」したことをいい、画業は「貧を助候のみを心と致候」と強調していた(江川英竜宛書簡、一〇月二九日、一八三七)。

しかし崋山は当代一流の画家であった。谷文晁(一七六三~一八四〇)に学んで、文人画系統の山水や静物も描いたが、殊に写実的な風俗写生画と肖像に優れる。省筆の風俗写生画は、早くも二六歳のときに、「一掃百態図」(一八一八)があり、下層の武士、露店商人、駕籠かき、易者、托鉢僧、遊女などの姿態を活写する。先行する「北斎漫画」(一八一四から刊行)の影響があるが、文人画風の強い描線は北斎のそれとはちがう。肖像画には陰影を施し、オランダ銅版画の影響があきらかである。しかし根本的な特徴は、西洋画の技術的な影響よりも、微妙に写実的な一流の接近法そのものにあるだろう。たとえば佐藤一斎像(一八二四)の表情には冷たい鋭さがあり、松崎慊道像の一つ(画稿、一八二六)にはその人間の温かさがみえる。崋山は正確な写生をとおして相手の人格を描き、徳川時代の肖像画に新しい要素を加えた。これほどの画家にとっての画業が「貧を助候のみ」であったはずはない。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999.pp.172-173.

平和な時代であれば、画家は画家、詩人文人は詩人文人、学者は学者、町の剣術道場主は剣術道場主として一生を終えた。しかし、嘉永六年、ペリー来航以後の日本においては、自分の分に甘んじている人間は時代に取り残されていった。江戸三宅坂に生れた渡辺崋山は、それを見ることなく故郷田原で死んでしまった。画家で終ることができたら、彼の人生は幸福であったろう。しかし、彼の才能と批判精神は、それに満足できなかった。

「崋山の批判的精神は、「山水空疎」の絵に向けられ、「高明空虚」の儒学に向けられていたばかりではない。「慎機論」はまた幕府要路の高官の無能を責め、「賄賂の倖臣」を責めるのに急である。また天保大飢饉(一八三三~三六)が田原藩に及んだとき、病中の彼が江戸から国へ送った「凶荒心得書」の草稿(一八三七)には、「御領中にまかりあり候数万人のうち、たとえいかに賤しき小民たりとも、一人にても餓死流亡におよび候はば、人君の大罪にて候」という句さえもみえる。まず民があって君があるのが「天理」で、君があってそのために民があるのはすじ道でない、と彼は書いていた。彼の権威に対する批判的態度の一貫性はあきらかであり、そのことはまた、そういう態度と極端な貧苦の経験との関係をも示唆する。たしかに貧苦は絵画の修行を始めた動機であったろうし、海防掛の任務は西洋事情を調査した直接の理由であったろう。しかし彼が独特の写実的絵画を描いたのは、伝統的絵画への批判が鋭かったからであり、蘭学にあれほどの熱情を注いだのは、伝統的儒学への批判がきびしかったからであろう。伝統的芸術や学問の批判は、おそらく一般に権威の尊重よりも事実の直視を重んじる態度を前提として、はじめて可能であった。その態度は、沿岸の外国船ばかりでなく、彼みずからが経験した貧苦の事実と、分かち難くむすびついていなかったはずはあるまい。崋山は蘭学者になったから幕政を批判したのではなく、幕政を批判していたから蘭学者になったのである。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999.pp.174-175.

たった1万2千石の小藩で家老格側用人に登った崋山に対して、佐久間象山は、幕閣に近い真田家松代藩10万石の儒者という地位にあった。この差は大きい。しかも、象山が活躍する時代は、「尊皇攘夷」が沸騰するとば口にあった。彼はすでに阿片戦争の結末を知り、西洋列強が日本に何を要求してくるか、しっかり読んでいた。おそらくこの時点では、水戸学の過激派と正反対の場所にいて、正確に事態を見ていたのが象山だったであろう。

「佐久間象山(一八一一~六四)は、信州松代藩の武家の長男で、朱子学者、その詩文の師は佐藤一斎(一七七二~一八五九)で、藤田東湖と交り、また江戸に塾を開いたとき(一八三九)には、神田阿玉池で梁川星巌と隣り合っていた。蘭学・砲術を伊豆の江川英竜に(一八四二~四三)、オランダ語をシーボルトの弟子・医家・黒川良安(一八一七~一八九〇)に学び、おそらくは内田五観から数学について聞いたろうことも先に触れたとおりである。

象山の後半生は、阿片戦争(一八四〇~四二)と共にはじまる。彼の関心の中心は、幕藩体制を前提としての対外政策にあった。その内容は、一方では軍事力の強化、殊に海防策の整備であり、他方では時をかせぐために武力衝突を避けようとする現実的な外交、殊に限定された開港通商政策である。その実現のために彼がとった手段は、指導者の説得であり、一八四〇年代初めから六〇年代初めへかけてのおよそ二〇年間を通じ、彼は藩主・老中・幕府宛に答申書または上申書を草して倦まなかった。西洋流の軍事技術と海外情勢に関する蘭学の知識は、大きに役立った。

彼の考えの要点は、早くも海防に関する最初の「藩主宛上書」(一八四二)によくあらわられている。第一、阿片戦争での英国の武力は圧倒的である。第二、阿片戦争を片づけた後、英国が日本へ向うとすれば、それは英船打払いの復讐というようなことでは決してなく、大きな費用を上廻る利益をもとめてでなければならない。すなわち彼らは莫大の交易をもとめ、日本を「属国の如きもの」にする意図をもつはずだろう。第三、その要求を受け入れることはできない。第四、しかし受け入れなければ、いくさとなり、いくさとなれば勝算はない。第五、故にすみやかに海防策を講じなければならない。唯一の有効な海防策は、西洋流の技術による。急場の用には、オランダから艦船を買い、オランダ人技術者による砲術の訓練が必要であろう。――議論のすじ道は、鮮やかにたっていた。

象山はみずから江戸で西洋流砲術の講習会をひらいた(一八五〇)。その弟子のなかには、幕臣勝安房、土佐の郷士坂本龍馬、長州の下級武士吉田松陰があった。一八三〇年前後生まれの彼らが、後に維新の立役者に立ったことは、いうまでもない。しかし幕府は海防策の急務を理解しなかった。象山の最初の上書の後一〇年、英国ではなくて米国の艦隊が浦賀にあらわれ、まさに象山の予想していた言葉を用いたとき(通商か、いくさか)、幕府には何らの有効な軍事力がなく、相手の条件をそのまま受け入れるほかなかった。象山は一方では政府への勧告を行いながら、他方では西洋諸国の事情を正確に探るために、吉田松陰を米国へ密航させようとした。密航に失敗した松蔭の逮捕と共に象山も罰せられ、八年に及ぶ松代蟄居がはじまる(一八五四~六二)。そのときに書いたのが『省諐録(せいけんろく)』(一八五四)である。文章の題は、みずからの誤を反省するという意味だが、その内容は彼の側に何らの誤もない事を力説する。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999.pp.178-180.

渡辺崋山と佐久間象山の立ち位置は、今日の日本でみれば、オールド左翼(社民・共産党)と未だ姿を現していない未来の党になるだろうか。現政権・徳川幕府の中枢はいずれにせよ、目先の場当たり的処理しか考えられないアホである。しかし、それを批判すべき勢力は、強権的な権力の前に内輪もめをしていて腰砕けている。その隙に、ナショナリズムを感情的に昂揚させる水戸学的極右が、不満を持つ若者の人気を集めていく。安倍晋三は、徳川斉昭になるのか?井伊直弼になるのか?徳川家茂になるのか、それとも、最後の将軍・徳川慶喜になるのか?今はまだわからない。

「崋山と象山の立場は、微妙に異なっていた。崋山は政治権力のそれをも含めて権威に批判的であり、自分の目で事実を直視しようとした。象山は権力の中枢に働きかけ、みずから指導層の重要な一部分と考えていた。「日本国中の命脈は、此方に有之と存じ候」(お蝶宛書簡、六月一八日、一八六四)。そういうことを崋山は夢想もしなかったにちがいない。彼は「蛮社の獄」の後、「後路は洋説は勿論、戸外之義、一切括嚢可仕」と書き(松崎慊道宛書簡、三月四日、一八四〇)、遺書にはみずから「不忠不孝渡辺登」と記していたのである。したがって崋山の議論は、政策にわたるところが少なかったが、象山の作文の大部分は、緻密な情勢分析の上にたって、具体的な政策を提案するものであった。その議論は、秩序整然としていて、ほとんど白石の「合理主義」を思出させる。そういう「合理主義」は、時に事実の尊重を妨げることがあっても、決して事実の尊重に由来するものではない。おそらく白石の場合と同じように、朱子学、殊に易学において訓練された抽象的・合理的思考の習慣が、象山の場合にもその推論に生きていたのであろう。

崋山の時代が一八世紀の蘭学者たちの環境と異なるのは、彼の時代には沿岸に外国の艦船が近づいていたことである。しかし崋山が死んだときに、米国の艦隊はまだ最後通帳をつきつけてはいなかった。彼は外からの脅威に敏感に反応したが、まだそれをキリスト教とむすびつけて考えていた。しかし象山の時代は、阿片戦争と最後通牒と砲艦外交の現実との対決の時代である。彼はほとんど植民地帝国主義の時代を見抜いていた。それは彼の世代の日本の知識人のなかでは、抜群の炯眼であり、明治維新の後にも基本的な点では訂正を必要としないほどの鋭い見透しであったろう。現にたとえば、「東洋道徳、西洋芸術」の語も、『省諐録』のなかにみえる。しかし先へ進みすぎた象山の考えを、消化して実現する能力は、もはや幕藩体制のなかには残っていなかった。

このままでは勝負にならない、数学からやりなおした方がよかろう、と二〇年間いい続けた象山の声を、刺客が永久に沈黙させた一か月後に、一七隻の四国連合艦隊は、関門海峡にあらわれて、二八八門の艦砲射撃を、下関砲台に浴びせていた。象山の理路整然たる意見が遂に理解させ得なかったことを、多くの日本人に砲火によって理解させるために。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999.pp.181-182.

為政者というものは、世界の全体、今起きていることに捉われるのではなく、それを冷静に合理的に眺め渡すリアリストであると同時に、国民が日々の生活に追われて愚かな行為に走ったとしても、それをアンダー・コントロールするだけの現実的・具体的手段を工夫する智恵と、さらにもうひとつ、沸き立つ愛国の理想というものが必要なのだ。佐久間象山には、それが備わっていたと思える。しかし、彼には政治の中枢に意見書を送ることはできたのだが、それ以上のことはできなかった。結果論として、彼は明治維新を設計していた。