晩秋に咲く皇帝ダリア 2017.11.25

11月ながらまだ湘南は南国ムードを感じた。街中は、ブーゲンビリアやハイビスカスも見られ、

海沿いにはヤシも多かった。また、皇帝ダリアは、メキシコ原産で晩秋に咲く。

庭木のユッカ・ロストラータ 17.11.8

都心から車で2時間あれば、

気軽に南国ムードを楽しめる横須賀・逗子方面に植物を視察しにいってきた。

また、観光地の江の島(藤沢市)など散策場所も多い。

ビロウ 17.11.25

ちょっと海沿いへ行くだけで、黒潮を受ける湘南は温暖なのか、

亜熱帯植物が多く見られる。またお店の植栽の種類も多様化し、気軽に観葉植物

として利用されるようになった事もうれしい事である。

チャメロップスを使った植栽 17.11.8

青年の木とハーブ類の植栽17.11.8

17.11.8

アカベは、初島でも同様にこのように、目立つ位置に植栽に利用されている。

17.11.25

ヒメノウゼンカズラ

これは、亜熱帯原産の種類で無霜地帯なら地植え可能。

北米産のノウゼンカズラは、北海道でも地植えされているらしい。

17.11.25

皇帝ダリア以外にも、南アフリカの植物も、日本の冬に霜が当たらなければ

木立アロエやストレチア・レギネを植栽するのもいいかも。

17.11.25

17.11.25

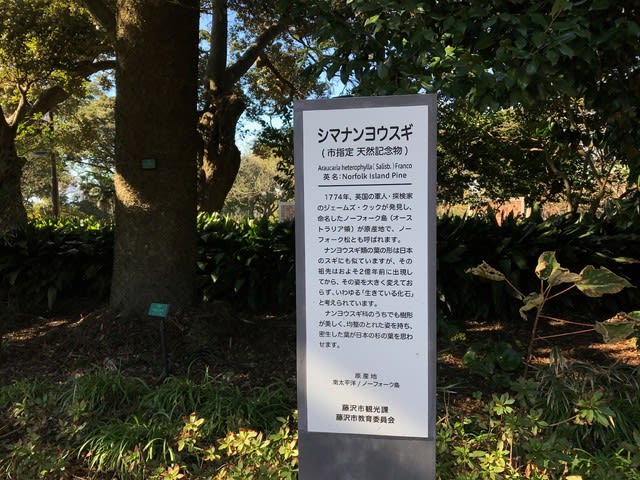

シマナンヨウスギ

このシマナンヨウスギは、市指定の天然記念物に指定されている。

古くからあるようで、熱海や伊豆でみた植栽物よりも樹高があった。

17.11.25

17.11.25

ストレチアを利用した寄せ植え

写真左側からニコライ、レギネ、コニファーの仲間のゴールドクレストが植栽されている。

例1

17.11.25

例2

17.11.25

ストレチア・ノンリーフ

ストレチア・ノンリーフは、葉の面積が少ないので蒸散による水分消失を防ぐ。

サンセベリアと同様に水やりは、よく鉢土が乾いたら行う。

キンメイチク

この地植え例は初めて見た。

流通する数が少ない為か、他の温暖地でもみなかった熱帯のバンブーの仲間。

日本の竹とは違い、密生して生えている。

17.11.25

17.11.25

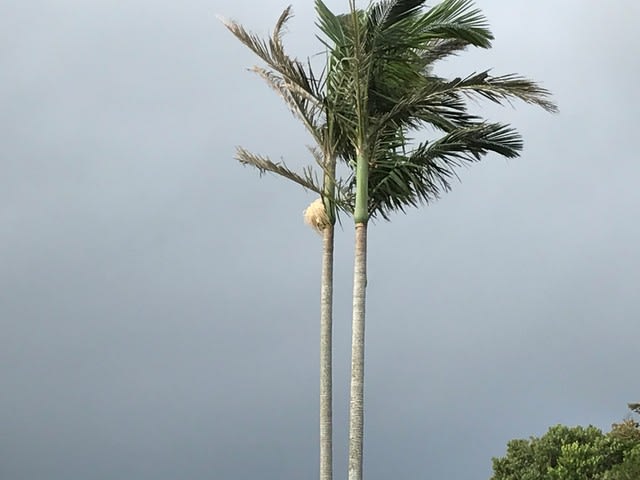

ワシントンヤシ

やはり椰子のワシントンヤシがあると南国を感じさせる。

乾燥を好むので、海岸植栽に向く。海外でも多く利用される亜熱帯原産のヤシ。

17.11.25

逗子マリーナ 17.11.8

トックリラン

メキシコ原産の乾燥地帯の植物で、耐寒性がある。

しかし、日本では梅雨の高温多湿で成長点が蒸れるケースが多いので

鉢植えにするか、軒下植栽がベストかも。

17.11.25

17.11.8

コルジリネ・ストリクタ

耐寒性が高く種類で、赤ドラセナ(レッドスター)

やコルジリネ・オーストラリスに次いで寒さに強い。

17.11.25

モンステラ・デリオサ

耐寒性はあるが、ゴムノキ同様に、霜で一発で葉が黒くなるタイプ。

これが、ここまで大きくなるなら湘南も亜熱帯に近いのか。

17.11.25

この斑入りのインドゴムノキも屋外で越冬できる事が分かった!!!!!

インドゴムノキ(斑入り)

この斑入りのゴムノキは、バナナワニ園でも見た。

17.11.25

インドゴムノキ(緑葉)

他にも(黒ゴム・アサヒゴム)も越冬可能である。

アサヒゴムと黒ゴムは自宅の-4℃の地域で、霜よけハウス内に今越冬中。

17.11.8

フェニックスロベレニー

ヤシ科にしては、そこまで大きくならずに、鉢栽培でも長く美しい状態をキープできる。

霜にあてなければ-4~5℃くらい。湘南・逗子でも、インドアグリーンや庭木として、利用されている

17.11.25

お店のシンボルツリー 17.11.25

ハイビスカス

ハイビスカスは、北限となる冬の最低温度(-3~4℃未満)の地域では、

落葉樹化して冬の寒さで葉が落葉する。

屋外で越冬中のミセスユミ 17.11.25

17.11.25

17.11.25

17.11.25

17.11.25

ミキナシサバルヤシ

これは、レア椰子でミキナシサバルヤシ(-20℃)である。

耐寒性は高く、日本の自生するシュロ(-15℃)と同じくらいある。

17.11.25