東北地方でも温暖な福島県いわき市にいっていました。四倉海岸付近には、ココスヤシがずらりと植栽されている。また、実もなっている。

マツバギクの紫花が、なんともエキゾチックな感じである。潮風、乾燥に強い数少ないグランドカバープランツの一つ。南米原産なので花色は鮮やか花で、屋外でも東北以南であれば、多くの地域で越冬可能なようだ。

実が、ぱらぱらと落ちている。南国ヤシやソテツをはじめ、亜熱帯果樹のビワやカンキツ類の栽培、常緑広葉樹のクスノキなど自生状況が見られるのはこのあたりである。

実生苗のココスヤシが生えている。タマシダも越冬したようだ。タマシダは無霜地帯なら越冬可能だが・・・。温暖ないわきなら場所が良ければ越冬可能なようだ。また、東北でも温暖ないわき市ではココスヤシが実生繁殖可能なようだ。

場所により東北なので、やや冷える為か若干痛みが見られる株もある。

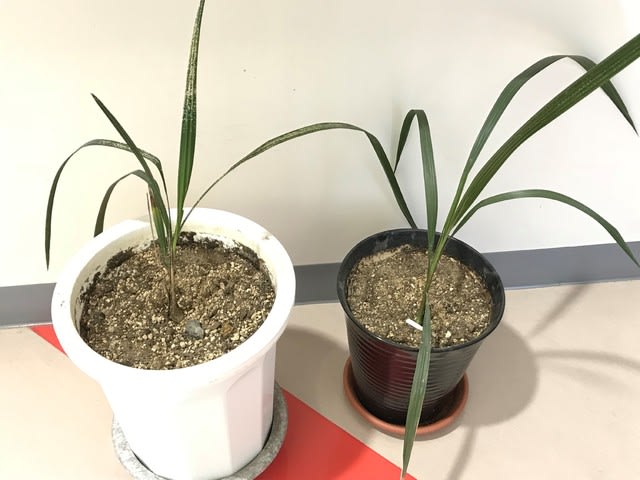

売店(道の駅 四ツ倉にはココスヤシの小苗が栽培されていた)

東北の冬は、寒いイメージがありますが、いわき市は年間を通して温暖な地域である。

周囲は、常緑広葉樹のクスノキやダブノキなど西日本に多い樹木が中心に生えているのが分かる。

柑橘類では、耐寒性が最も強いユズはいわきから青森まで栽培されている。

しかし、温暖な気候を好む為、東北地方ならの太平洋沿い(石巻、仙台、南相馬、福島、いわき)などが向いている。

いわきでもビワの栽培も見られた。また、亜熱帯果樹の一つのビワも長崎や鹿児島など暖地多いが。-10℃以下になる那須でも植栽例が見られる。

ソテツも植栽されていた。屋根に近い場所に植えられているのでいわきでは軒下なら植栽できるようだ。ついでに、いわきフラワーセンターにも行った。。

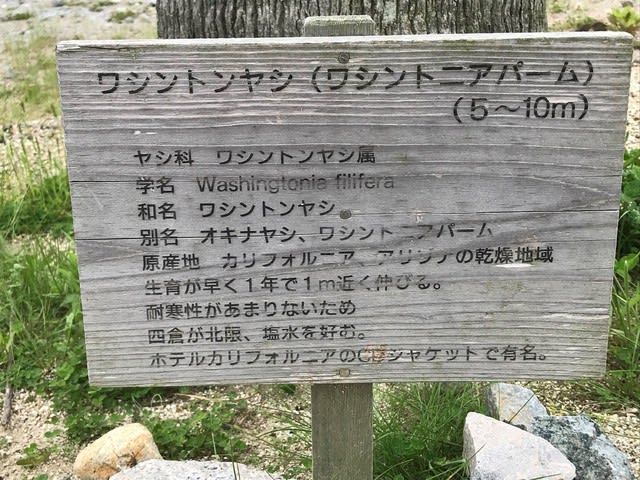

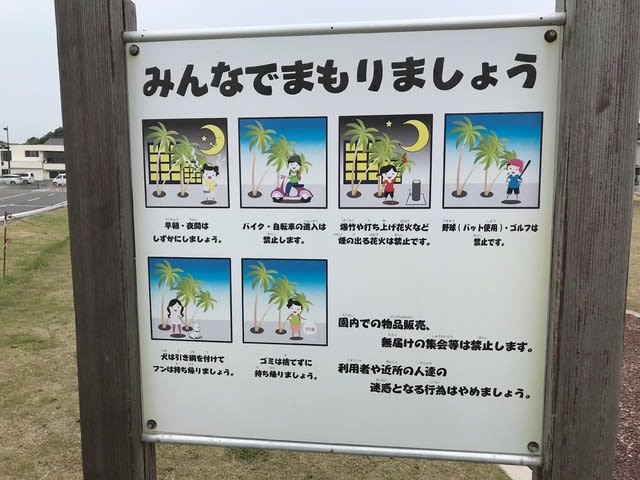

ワシントンヤシは、四倉が北限なようだ。とくにダメージわ見られなかった。

耐寒性は-5℃~6℃である。関東では、福生市の米軍基地近くのワシントンヤシ並木もある。

カナリーヤシも植栽されていた。ワシントンヤシと同じく四倉が北限である。葉先に若干痛みが見られる。

こちらは、別の株。場所により痛みがあまりない株もある。

ついでにいわきフラワーセンターにいってきた。

まわりには、コルジリネやニユーサイラン、アツバキミガヨランなど南国植物も見られた。

冬寒かった為か、若干葉が少ないが元気に開花中。東北地方などは、温暖地でも霜が降りるのでハイビスカスの代わりにノウゼンカズラ、キョウチクトウ、クチナシ、ネムノキ、タイタンビスカスが向いている。(いわきではアメリカデイゴも越冬できるかも)

ベニバナトチノキは花が鮮やかで温帯樹だが、どこか南国風。ヤシと組み合わせるといいかも。

ブーゲンビリアも開花中。

温室内であれば、このように元気に生育し、開花できる。また、いわきは東北地方では最も温暖地の為、他の地域と比べると冬季の暖房費がかからない。

ニューサイランもいわきでは越冬可能なようだ。葉先に若干痛みがある株も見られた。(茶色や緑色の葉の品種は耐寒性がある。)

葉先に痛みが見られた株

アップ

コルジリネも植栽されていた。本種はコルジリネの中では最も耐寒性のある品種も一つでいわきフラワーパーク以外にも民家の庭木として3カ所ほど植栽されていた。

ギョリュウも植栽されていた。樹形などから、オーストラリアのオージプランツのような乾燥地の植物の感じがするので、寒冷地でも耐寒ヤシと一緒に植栽すると良いかも。

シュロ

アツバキミガヨランも植栽されていた。ユッカの中では最も耐寒性も強い品種の一つで、ユッカは高温・乾燥下を好む種類なので、寒い地域では生育期温度不足が心配されるが、本種は、環境適応性が高い地域なので東北では、石巻あたりが北限とされている。(書物や調査によるが)

クスノキも植栽されていた。福島県のいわき市が自生北限地とされている。おそらく(-10℃~12℃)あたりが越冬の限界温度と思われる。

斑入りリュウゼツランも若干痛みが見られるが越冬可能なようだ。

ビワ、シュロ(耐寒性強いトウジュロ)、クチナシ、キンモクセイ、月桂樹

ユズは何度か植えてみたのですが2年目の冬で枯れてしまいます。

今年はオリーブを地植えしているので冬越しできるか様子見です。

当地・青森でのオリーブの露地越冬は、珍しいですね。ただ、鰺ヶ沢町・深浦神社ではタブノキ・沖縄・南西原産の木が越冬しているので軒下やキンモクセイの下などでは越冬できるかもですね・・。

少し読まさせていただきます。