お久しぶりです。前回の八丈島の続きです。

2017.9.28

八丈島では、フェニックス・ロベレニーの切り葉の生産がさかんで、町なかにも

多く植栽されています。下の緑は実はすべて、ロベレニー。あたり一面に畑になっています。

2017 9.29

しかし、ここまで大規模の畑はまれで、大体このくらいの畑が多いです。

どの畑も横一列に隙間なく、同じ草丈の株が植えられているので、同じ時期に一度に植栽されたのだろうか。

2017 9.28

別の畑

2017 9.29

こぼれ種なのか、芽生えもみられた。

東京近郊でも温暖地では植栽されており、冬も屋外越冬しているのを多く

見かけるが、屋外で実生繁殖した例は聞かない。繁殖には最低でも

八丈島のような温暖な気候が必要だという事だろうか。

2017 9.29

この子株は、おそらく3~4年ものだろうか。

ロベレニーは耐陰性があるので、成木の影になりながらも元気そうだ。

2017 9.29

近くにはケンチャヤシが植栽されていた。この種はヤシ中では耐陰性があって、生育はゆっくりで鉢栽培しやすい。

その為、ロベレニーと同様に観葉植物に適している。

2017 9.29

芽生えだしたもの。コンクリートの割れ目でも生育している。

こぼれ種から芽吹いたのだろう。関東では、最近シュロは自然繁殖しているが温暖化が進めば

ロベも実生で繁殖するようになるのだろうか。

実際に宮崎や熱海・伊豆の無霜地帯でも、実生繁殖したワシントンヤシやビロウを見たので。

林床下で生育するビロウの幼樹 八丈島 2017 9.29

自然繁殖したシュロ 東京23区 2017.10.5

シュロの実生繁殖例は、東北地方でも見られるようになってきている。

また、植栽の北限は現在宮城県あたりと思われる。

このように関東でもシュロは増えている。シュロの葉も何か活用できるのだろうか。

こぼれ種から繁殖したワシントンヤシ 熱海 2017.5.29

また、八丈島でも耐寒性の高いシュロとココスヤシが植えられていた。

八丈の熱帯植物とうまく共存して南国ムードを演出していた。

下の写真はシュロとロベレニーで、下草はストレチアで構成されている。

シュロとロベレニーの植栽 2017 9.28

シンボルツリーのココスヤシ 2017 9.29

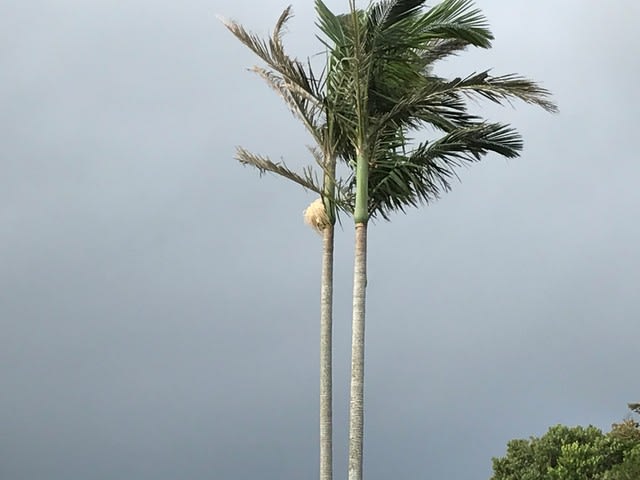

背の高いココスヤシとビロウヤシ 2017 9.29

八丈島の植栽のハビスカスは、最も耐寒性の高い赤ハイビがよく見られるが、

他の花色のタイプも植栽されていて、元気に咲いていた。宮崎では、コーラル系統のハイビスカスが

露地越冬していたが、ハワイアン系は確認できなかった。

その為、ハワイアン系は、最低温度が約10℃くらい(4℃の記録もある ※2016の寒波では1℃)

八丈島のような温暖地のみで越冬ができることが分かった。

※1℃までさがったのは、沖縄でみぞれ・雪を観測した寒波の影響だと思われる

2017.9.29

コーラルハイビスカスのピンク。(5℃以上で越冬可能)9.29

9.29

この株は花も大きく、葉は丸型なのでハワイアン系だと思われる。

ハワイアン系統は、ハイビスカスの中では一番寒さに弱い種類。(できれば10℃で越冬させる)

備考:八丈島 9.28 9.29視察