[関連パソコンサイト(タップ)]

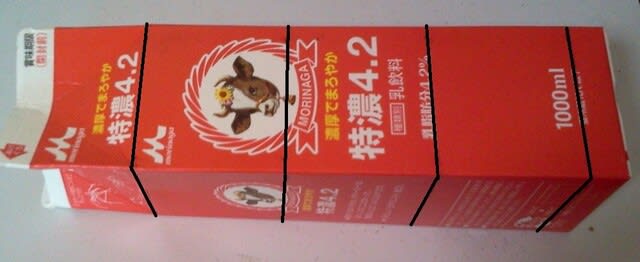

風ぐるまは私にとっては1年もの間よく回るすぐ作って遊べるよう研究して作り上げたものです。それだけ思い入れのある作品です。教室をするとき大きい風ぐるまで演示をして教えていました。終わると先生に渡していたんですが、何度もやっていると次に来たとき飾ってあるだけで遊んでもらえていないのがわかりました。かわいそうだな~という感じです。そこでほしい人でじゃんけんをして勝った人が持って帰るようにしました。遊んで壊してほしいですね。

6月14日(月)の放課後子ども教室と7月15日(金)クラブ活動で《風ぐるま教室》をやってきました。

子どもたちは約12cm四方の色紙で、回転軸を爪楊枝(つまようじ)、手持ち支柱を割り箸といったサイズで作ってもらいますが、教える側の私は、すべて大型にした材料で演示しながら作り方を説明していきます。大きいですから『扇風機』と子どもたちみんなが言ってくれます。大きくても自分では回れませんが見かけだけは扇風機ですね。

毎回こんなことをやっていますのでブロガーの皆さんにも紹介したいと思います。

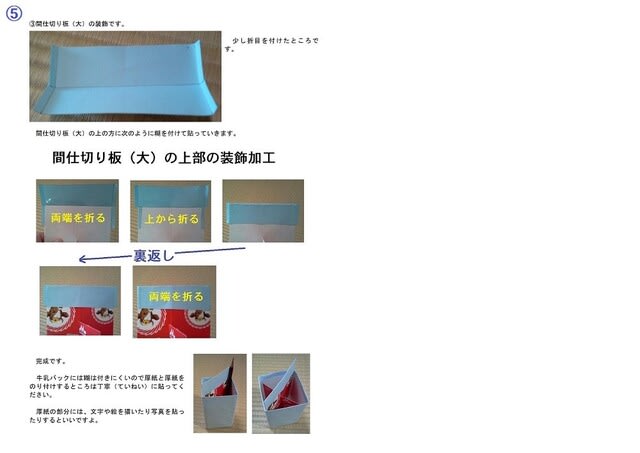

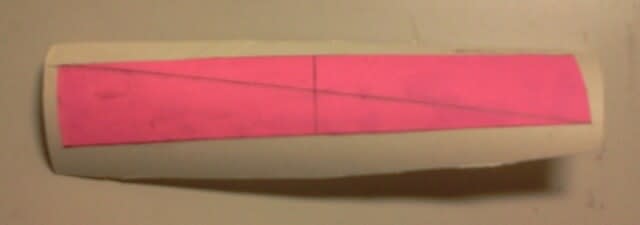

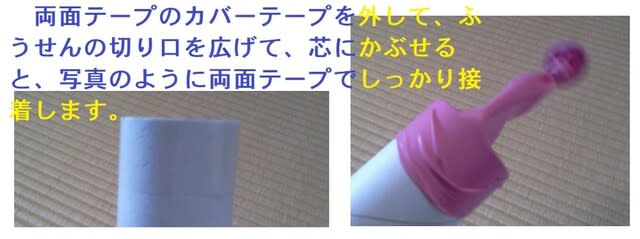

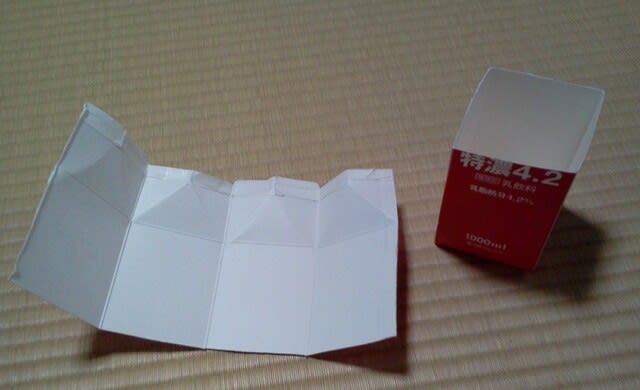

これです。色紙は画用紙の片面に色を塗ったり小さな色紙を貼ったりして作ります。回転軸は竹串か竹ひごを切ったものです。スタンド部分は底の厚紙と支柱のラップの芯をくっ付けて作ります。接合部はコピー用紙を使います。

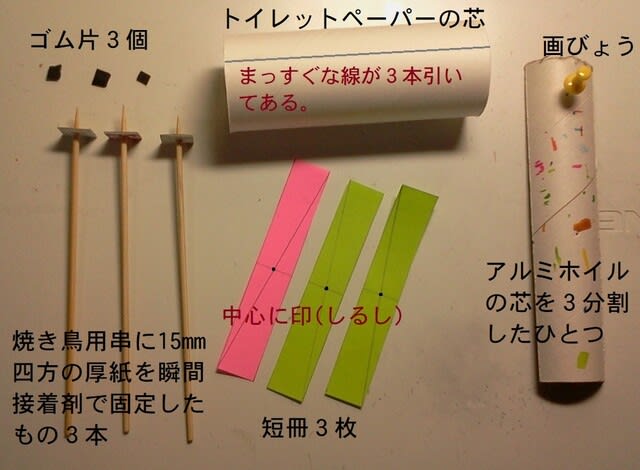

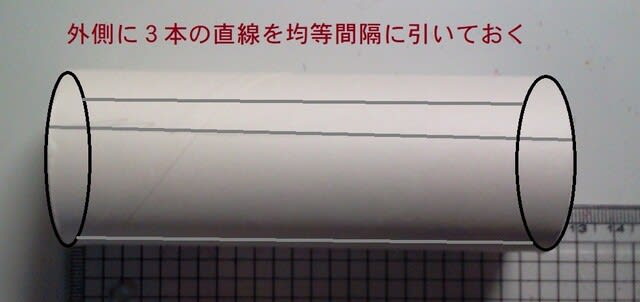

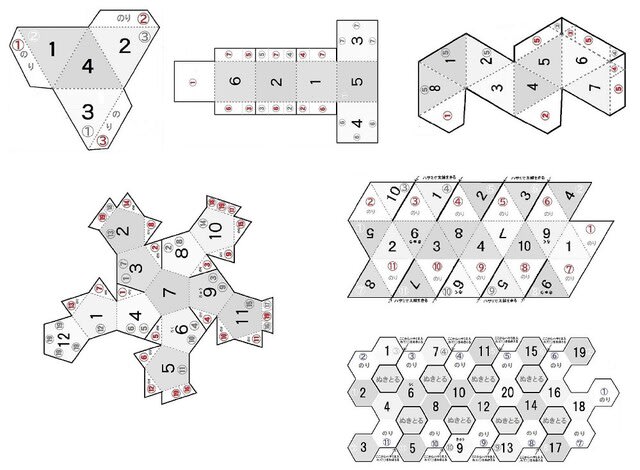

つまり、スタンド部の材料は次の図です。

だいたいのサイズは記入していますが、制作の意図に合わせて自由に決めてください。私の場合〈作り方を演示するためのもの〉ということでできるだけ大きくしています。

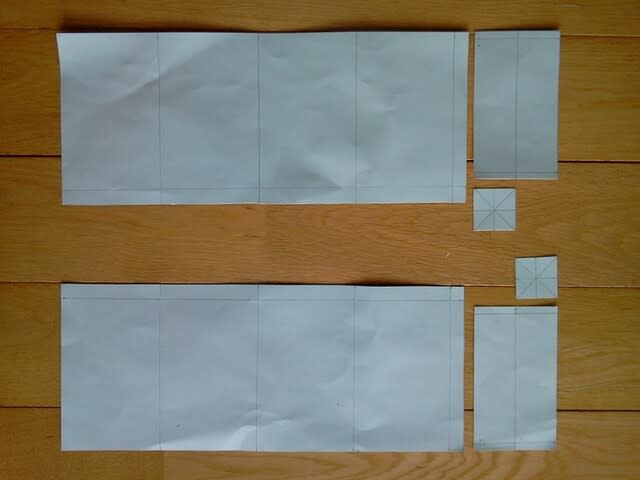

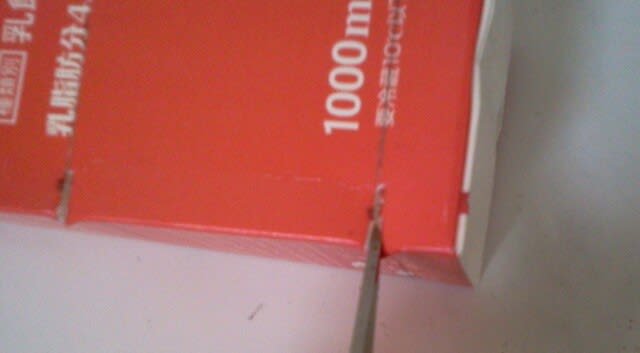

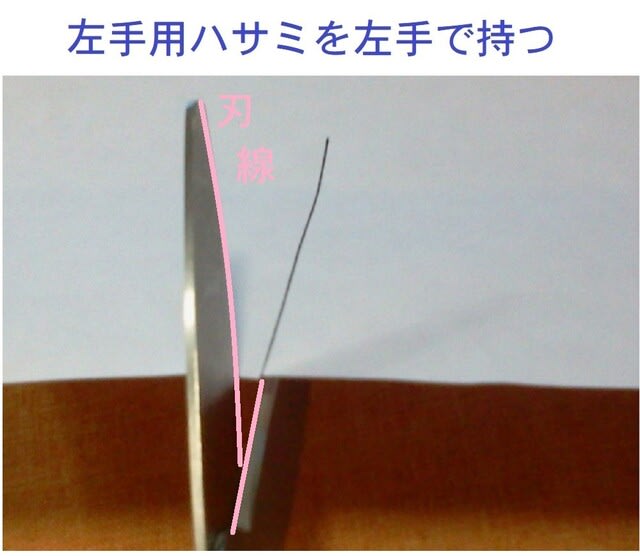

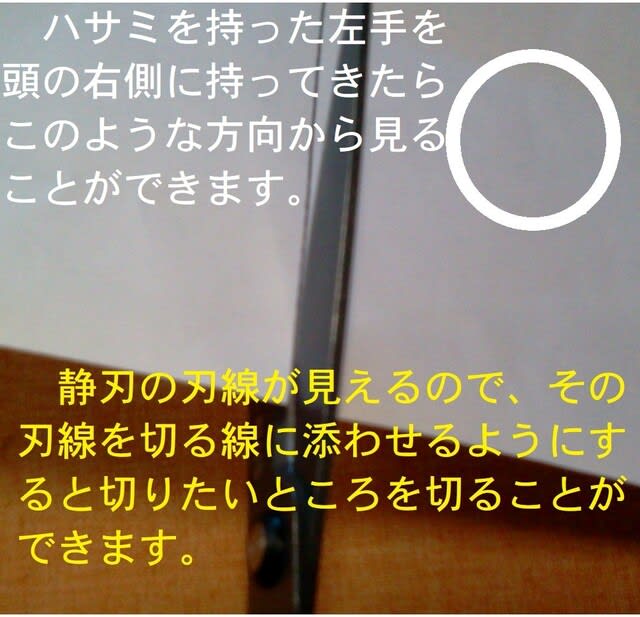

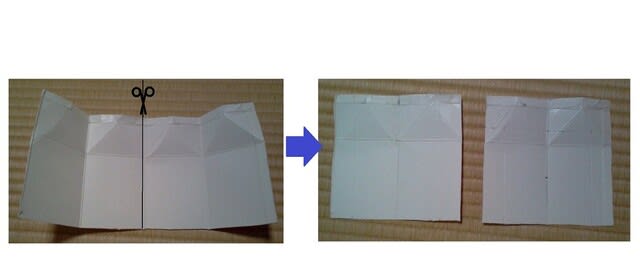

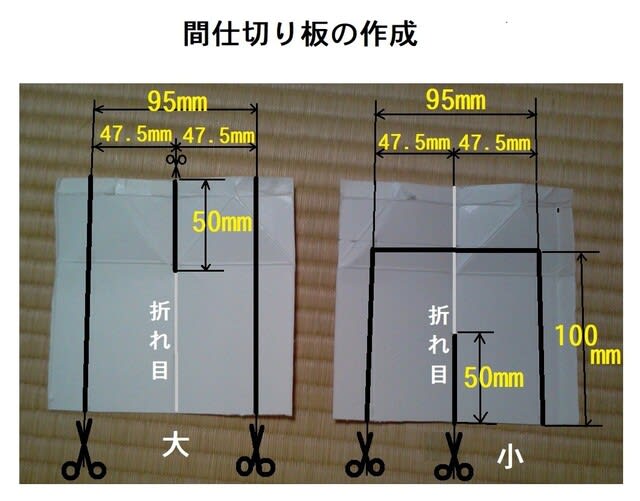

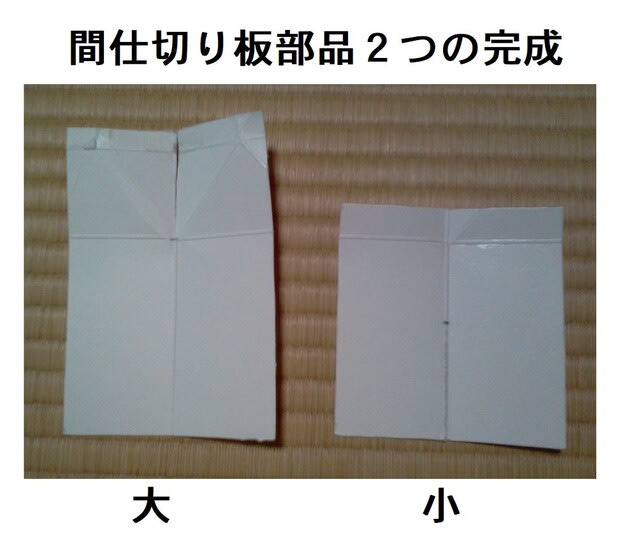

コピー用紙からは接合の部品2つをハサミで切り出します。寸法は芯の太さ(直径)で決まってきます。

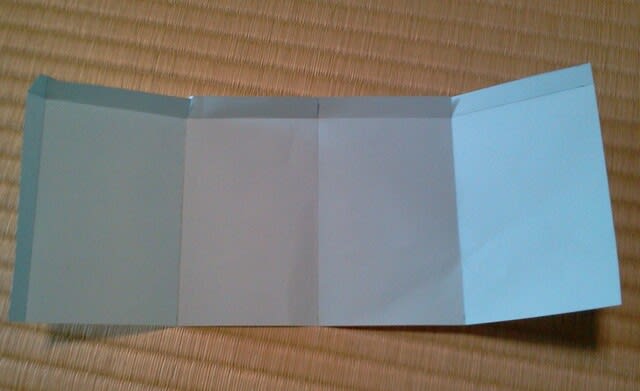

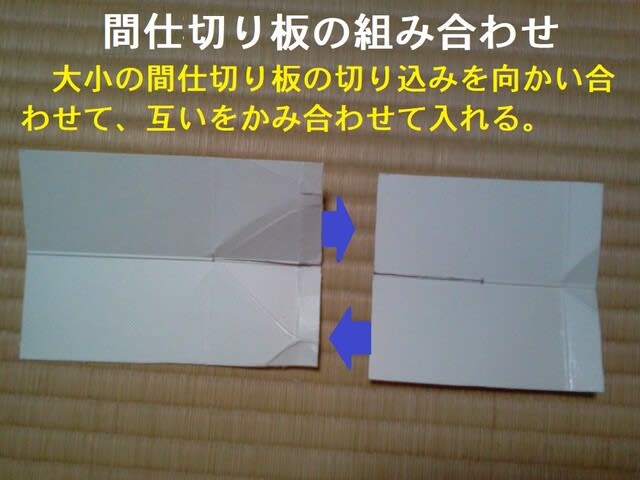

そのコピー用紙部品2つで、底の厚紙とラップの芯を次のようにしてノリで接着します。

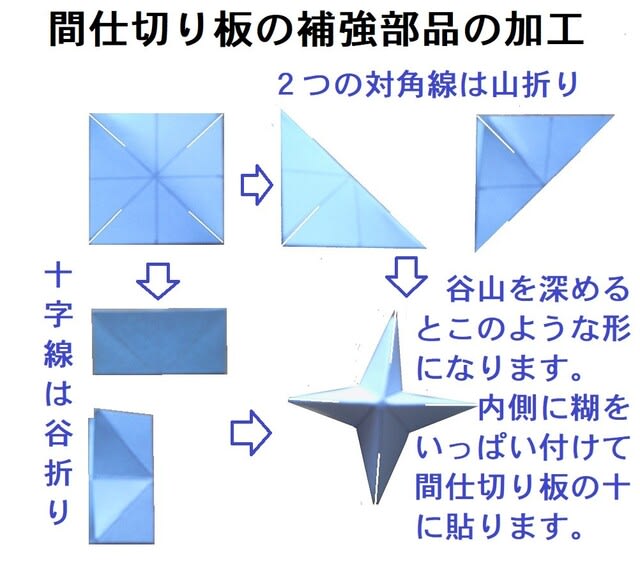

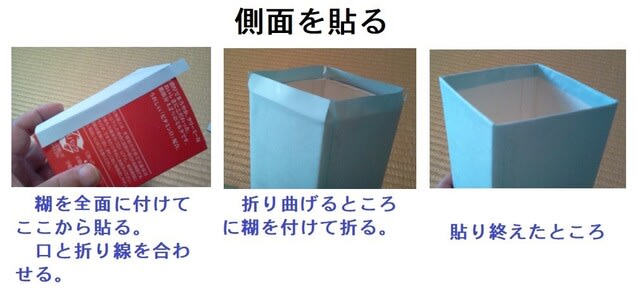

① 図の左側が[巻いて、広げて、接合]とノリで厚紙の上に接着して立てます。

② ノリが乾くまで待ちます。(10分程度)

③ 図の右側が[円の中心部が円形に空くように立てる、その円形に芯を通して、下に移動させて、芯と厚紙の両方に接合]とノリで①に重ねて接着します。①と③の2つでかなり頑丈(がんじょう)に接合できます。

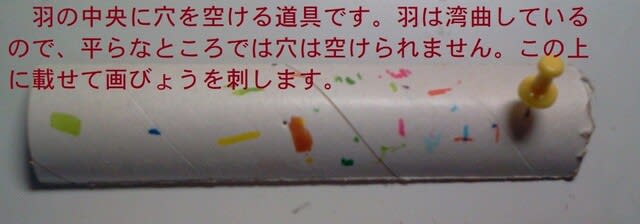

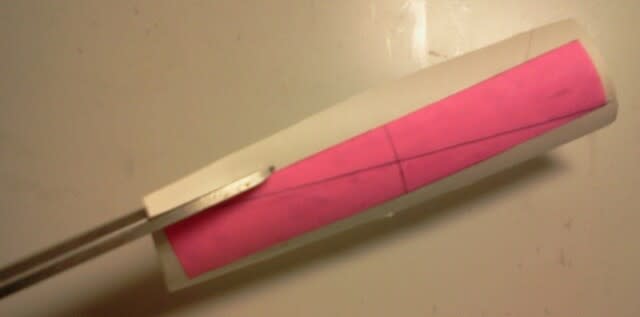

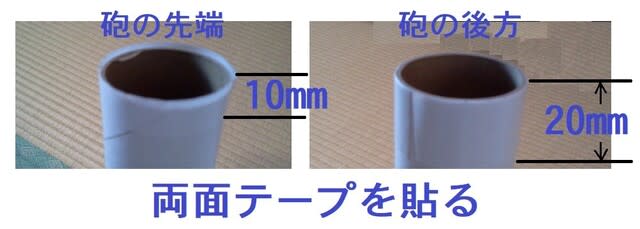

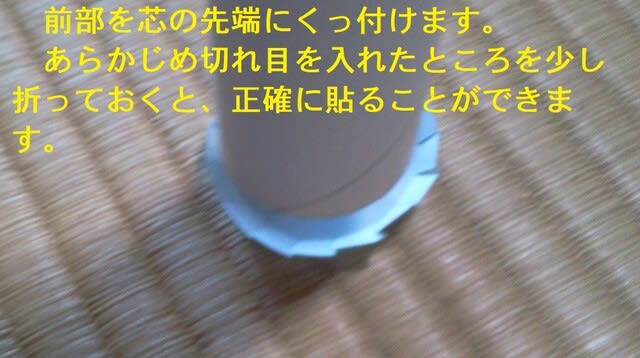

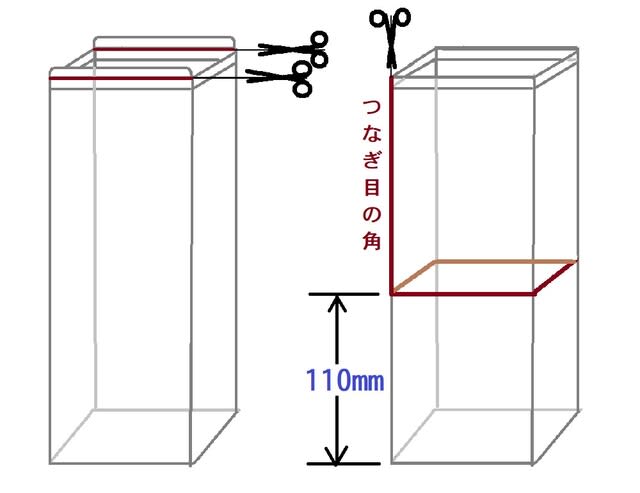

次は芯の上のところに穴を空けます。ここは回転軸をくっ付けるためのものですから、前方に竹串が充分通る大きな穴を空けます。後方に竹串のトンガリが刺さる程度の小さな穴を空けます。千枚通しを刺して空けてください。前方にある風ぐるまがチョッと斜め上を向くように、小さな穴の方が芯の端から遠い(大の位置より2~3mm深い)ところに空けます。次の図でわかりますか。

ここまでできたら扇風機の土台部分の完成です。

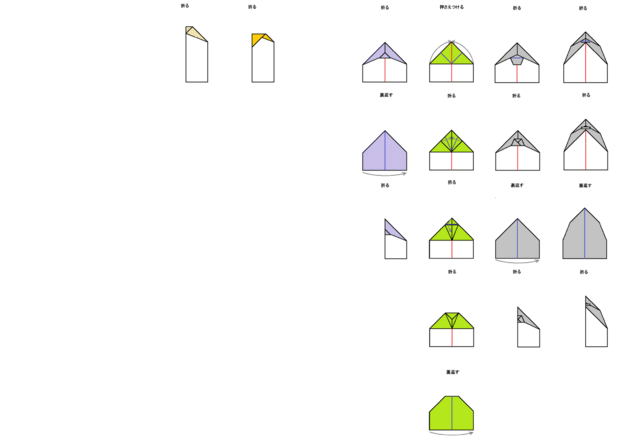

次は風ぐるまの本体(回転部)をつくります。

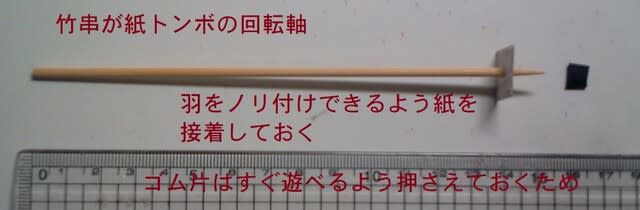

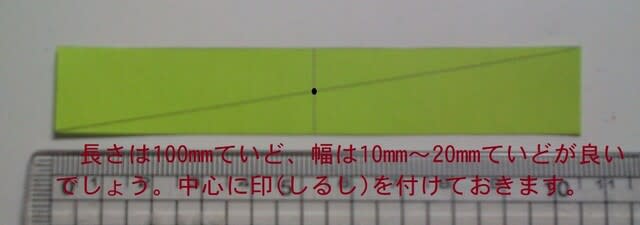

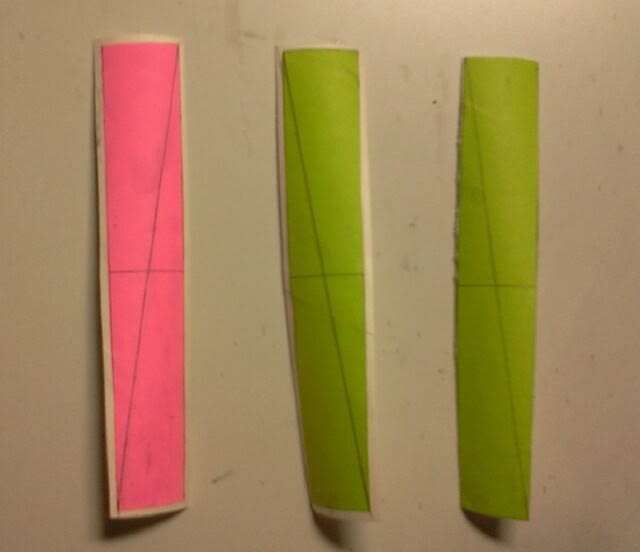

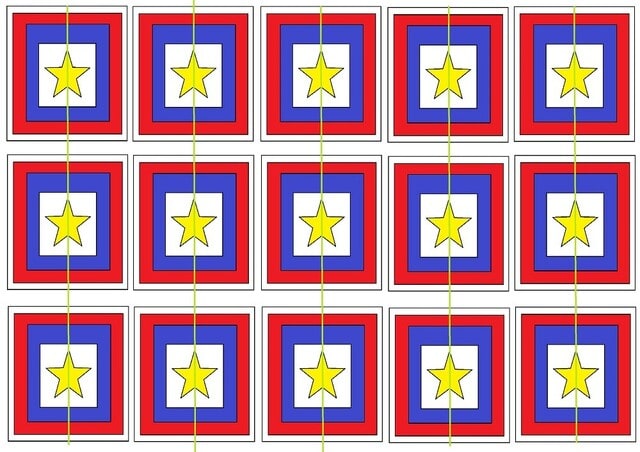

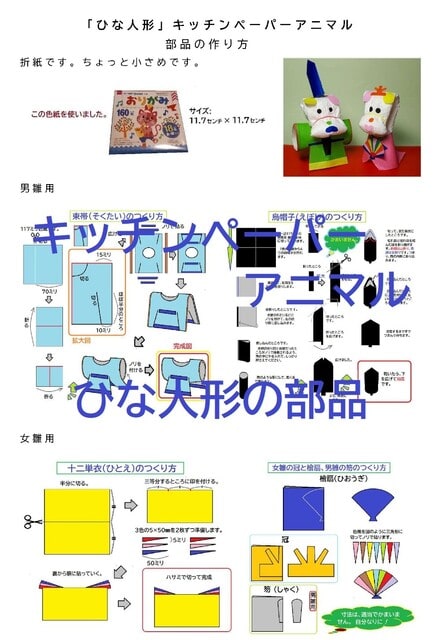

材料はこれです。

色紙1枚・厚紙2枚・ストローを切ったもの大小を1つずつ・竹串1本です。竹串の端には小さなゴムの切れ端が刺してあります。これは出来上がった風ぐるまが外れないためです。詳細は図を見てください。

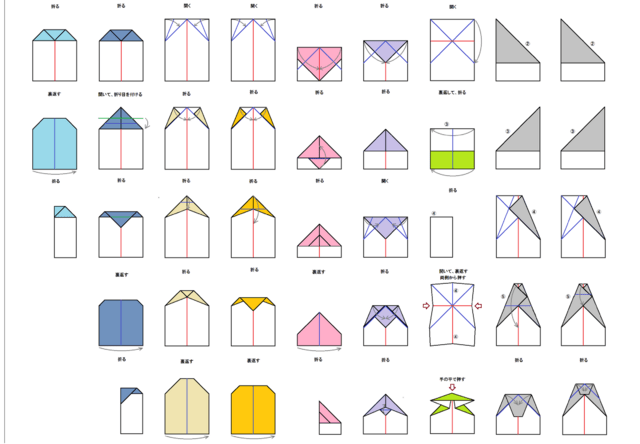

では作っていきましょう。ここからは風ぐるま教室で作り方を教えるような言葉で説明していきます。

「今から始めます。色紙を出してください。」

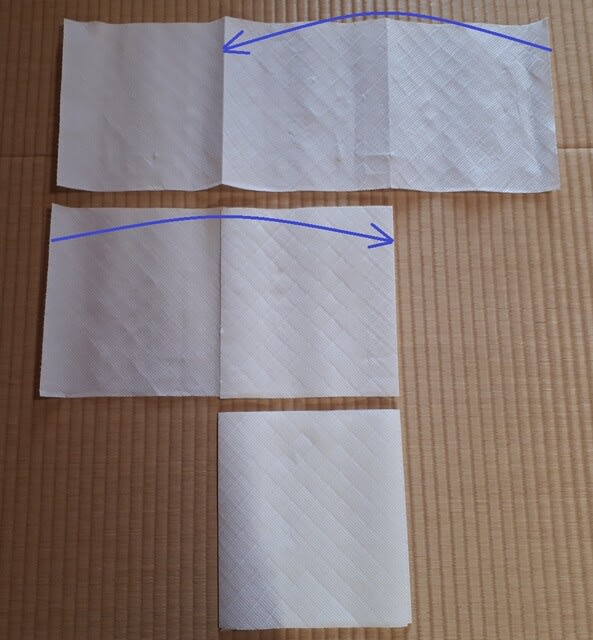

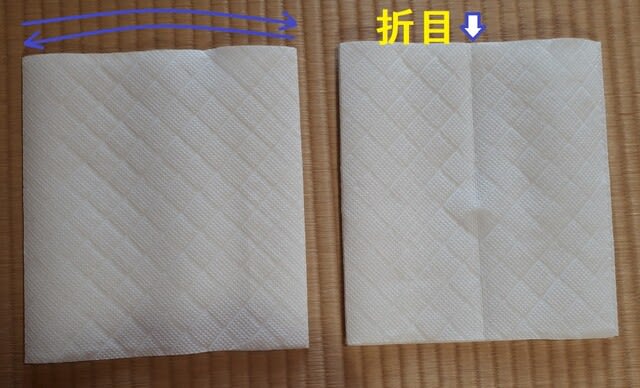

「色紙を三角に折ります。色のついてるところが見えるようにです。角(かど)を合わせて折り目をしっかり付けます。」

「もう1回三角に折ります。折り目をしっかり付けてくださいね。」

「つまり、2回三角に折って折り目をしっかり付けると覚えてください。」

低学年「お山のてっぺんはどこでしょう。」 高学年「三角形の頂点ってどこかな?」

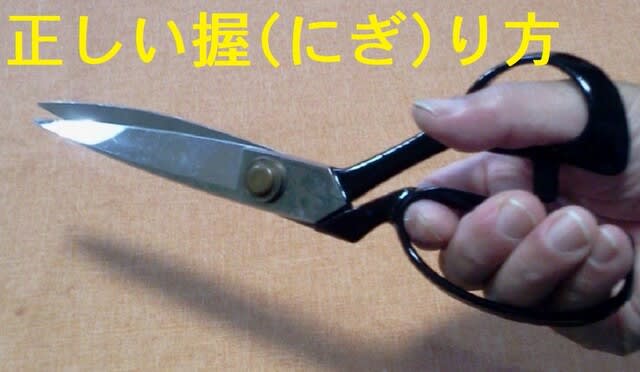

「お山のてっぺん(頂点)を1~2mmハサミで切ってください。」

「もう後戻りできませんから、しっかり聞いて間違わないように!」

「開いてみてください。真ん中に穴が空いていますか。向こうが見えますか。」

「風ぐるまの回転軸が通るところに穴を空けたんです。ど真ん中に穴が空いたでしょう。」

「穴の大きさが心配な人は見せてください。・・・それで大丈夫です。・・・」

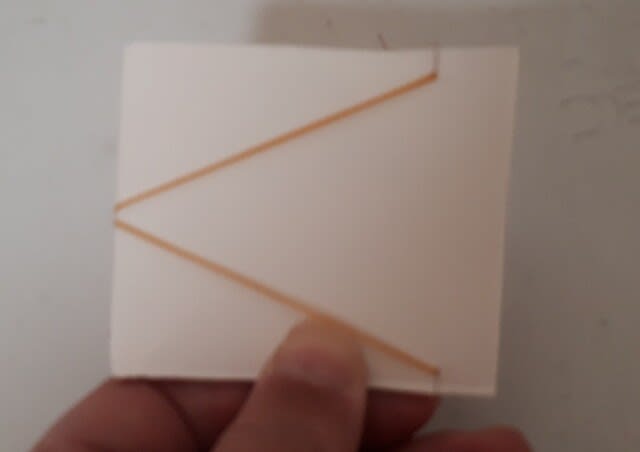

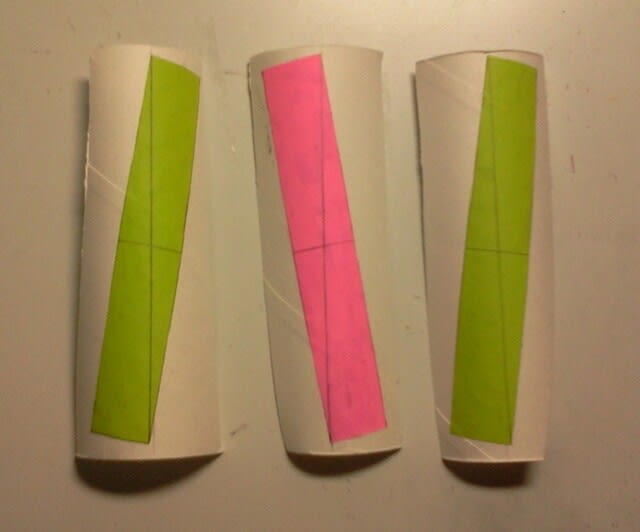

「×印が付いていて、真ん中に穴の空いている厚紙を出してください。これを色紙の色のついた面に貼ります。」

「貼り方を説明します。×が付いているでしょう。この×印と色紙の折り目と合わせて貼ります。ノリは×の書いてない面に付けますが、穴の近くには塗(ぬ)らないようにしてください。穴に付くと接着して回らなくなってしまいます。厚紙の周辺部に円を描くように付けてください。ノリはできるだけ少なく付けるのがいいですよ。すぐ乾いてくれて制作が続けられますしすぐ遊べます。」

「狙(ねら)いどおり色紙の穴と厚紙の穴が重なりましたか?裏側から見ると色紙の穴の中に厚紙の穴があればうまくいきました。」

「ちょっとぐらい外れていても問題ありません。」

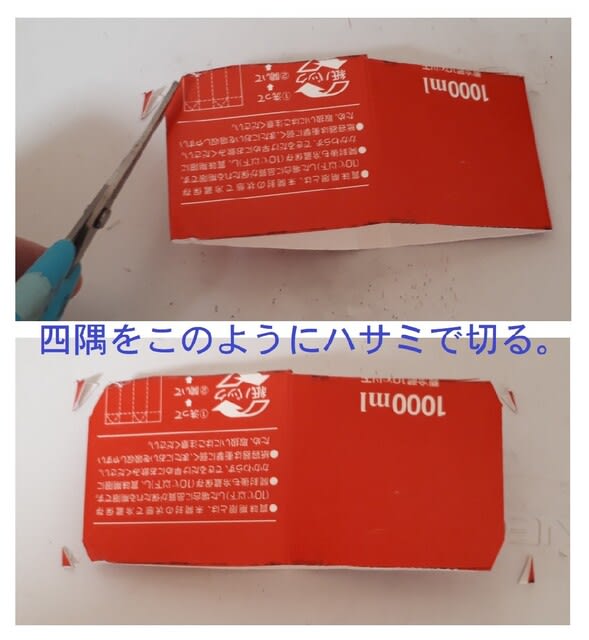

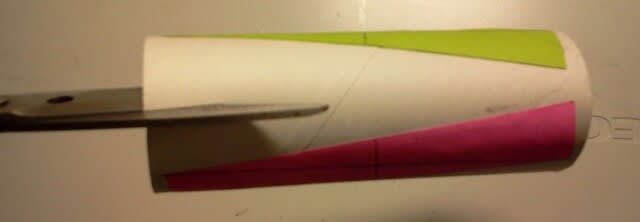

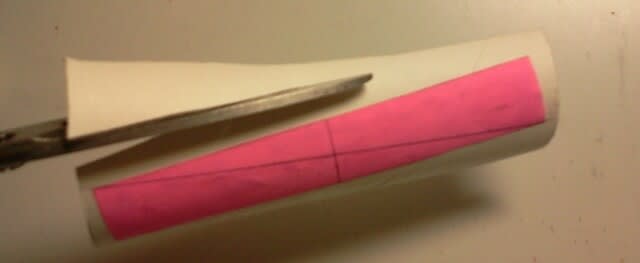

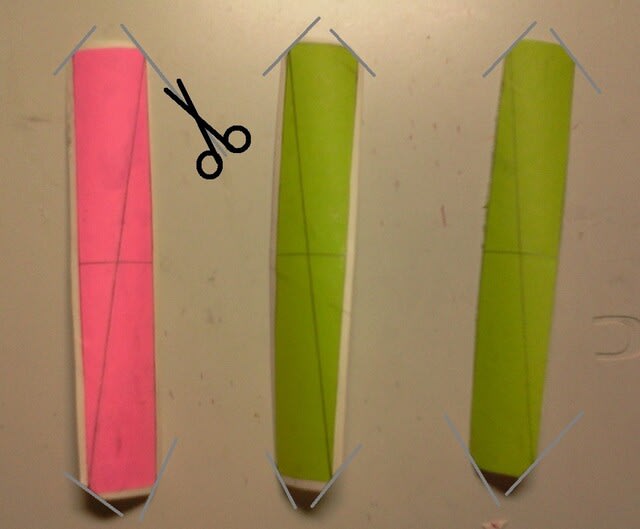

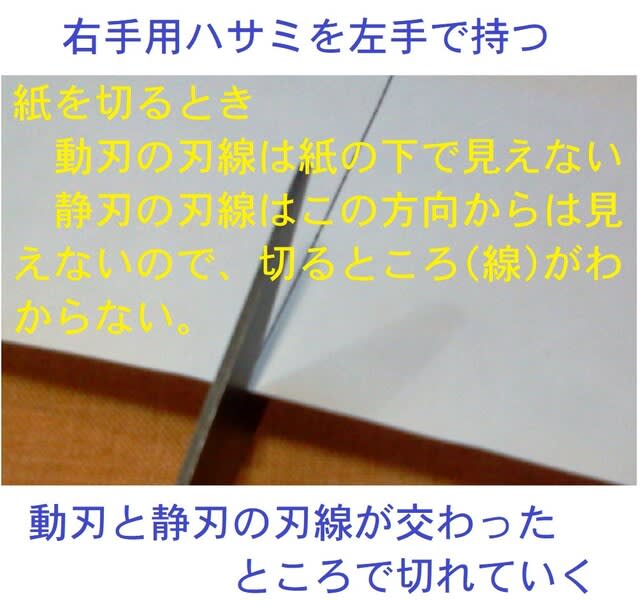

「次は折り目をハサミで切っていきます。4カ所です。厚紙は切りません。」

「ここを間違えると後戻りはできません。ゆっくり丁寧(ていねい)に切ってください。」

「うまく切れましたか。」

「裏返すとこういう風になっています。色の無いほうを上にして机の上に置いてください。」

「次は回転軸の部分をつくっていきます。」

「爪楊枝(つまようじ)を出してください。」

「もう1枚余っている×印のついた中心に穴の空いた厚紙を出してください。」

「爪楊枝に、

①厚紙の×の付いた側の穴に刺してください。

②大きいストローを刺してください。

③色紙の色の無い側から刺してください。

④小さいストローを刺してください。

①②③④は爪楊枝に刺す順番です。覚えてくださいね。」

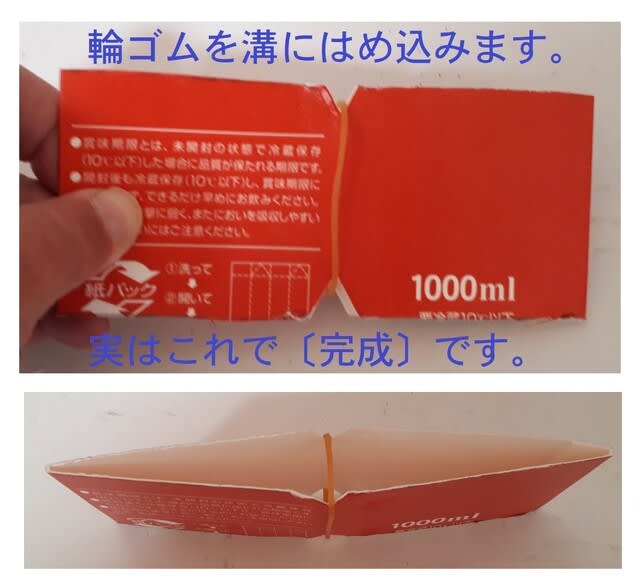

「最後に、爪楊枝を割り箸の上の方にある穴に差し込みます。割り箸に刺すときに穴にノリを付けておくとしっかり接着して外れなくなります。穴はちょっと上向きになるように空けてあります。下向きになった人は反対から刺してください。」

「私は大きいので割り箸の代わりにラップの芯に刺します。」

「ここまで出来たら完成まじかです。よ~く見ててくださいね。」

「今作ったものを爪楊枝が上になるように机の上に置いてください。」

「私は次の図の矢印の側から見たところを示して説明します。」

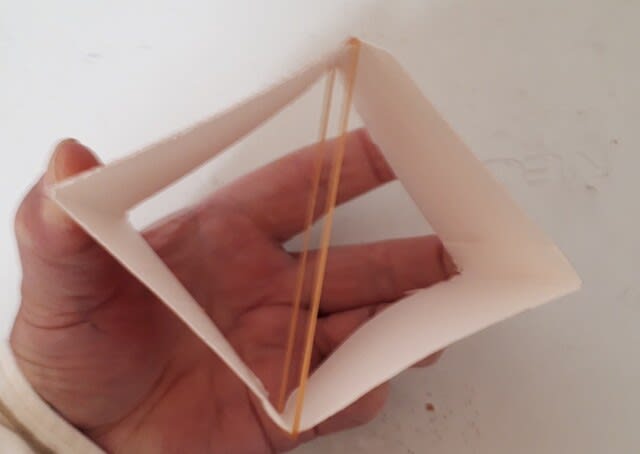

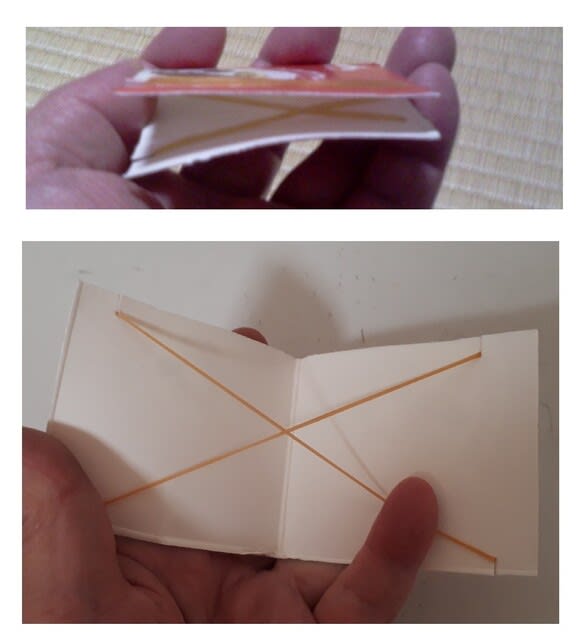

「色紙も厚紙も、このようにひし形になるよう置いてください。」

「色紙はハサミで切って左右に分かれています。厚紙も線で左右に別れています。」

「色紙の右側を厚紙の右側にノリで貼ります。ノリは厚紙に付けてください。色紙に付けるとよれよれになってしまいます。」

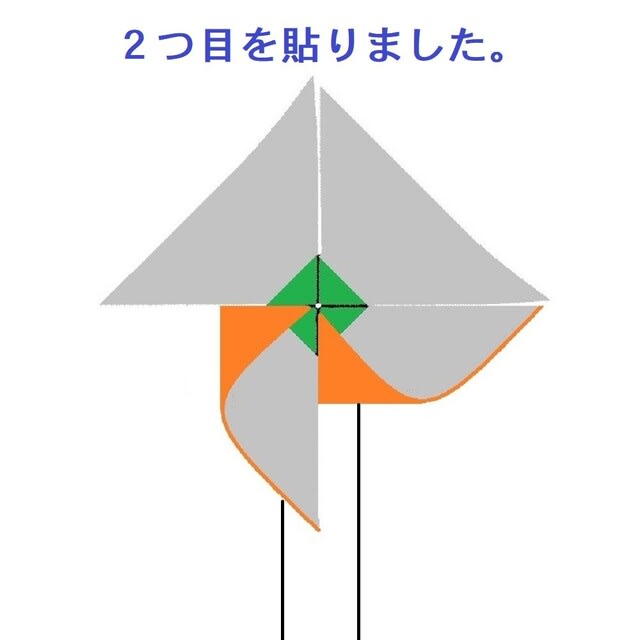

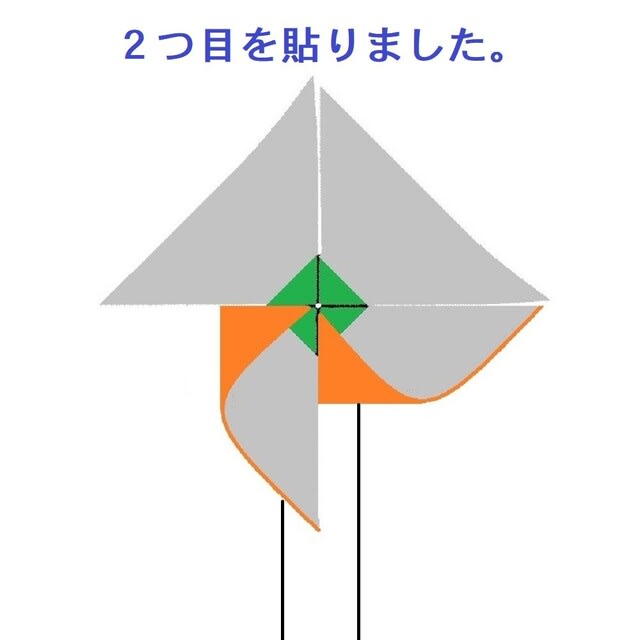

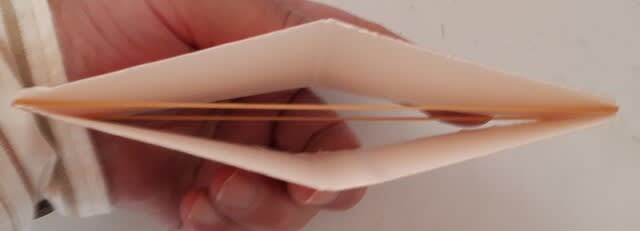

「貼ったところです。ちょっとだけ風ぐるまになりました。これを繰り返していきます。」

「時計まわりに90度回します。」

「さっきと同じように右側を右側にノリで貼ります。」

「時計まわりに90度回します。」

「右側を右側にノリで貼ります。」

「時計まわりに90度回します。」

「右側を右側にノリで貼ります。」

「風ぐるまの完成です。やり方がわかったら始めてください。」

「出来たら『できた!』って言ってくださいね。できた人は2つ目が作れるよう説明します。材料入れの箱を持って取りに来て下さい。」

こういう風に扇風機を使って教室を進めていきます。説明は20分ぐらいでしょうか。低学年は11名、高学年は33名でしたが、ほぼ全員が45分の時間内に2つを作ることができました。

自分の作ったものが「クルクル」回っているとみんなにこにこ顔になっています。それを見るのが私の楽しみです。

「次回の高学年のクラブ活動は色紙2枚を使った風ぐるまをつくります。」と紹介すると、「もっと難しいのが作れるんですね。」と期待を膨らませていたようでした。

このような活動をやっています。皆さんもやってみませんか。このブログの内容を参考にされたらできますよ。

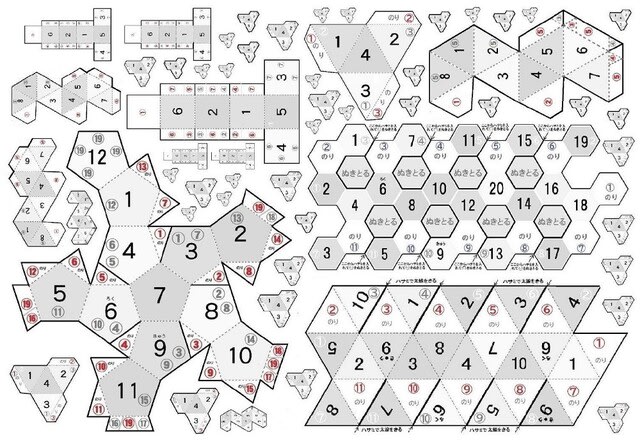

作り方のpdfファイルが開きます。下の図をタップしてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

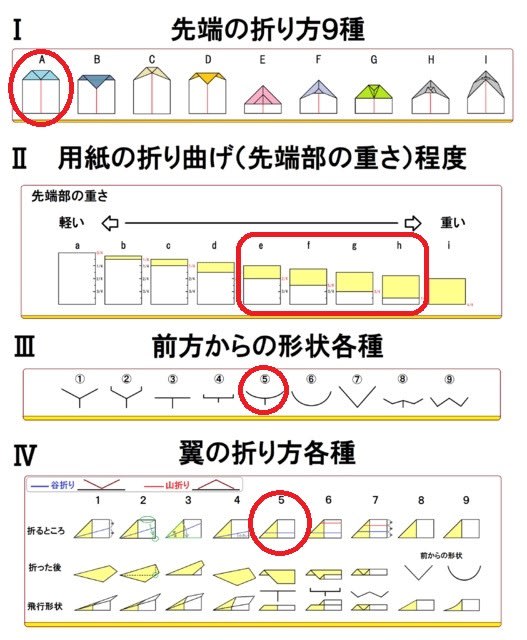

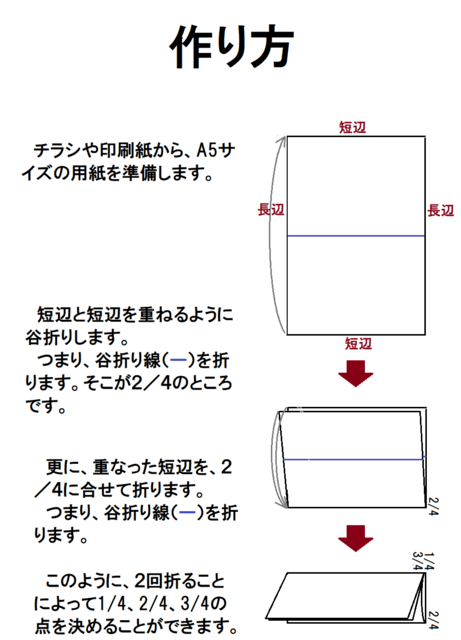

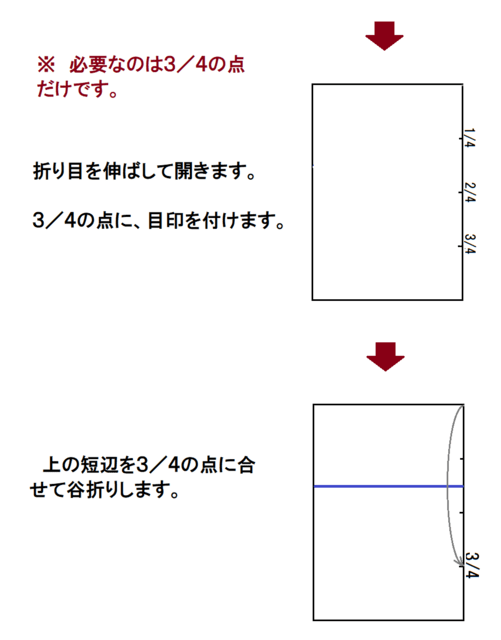

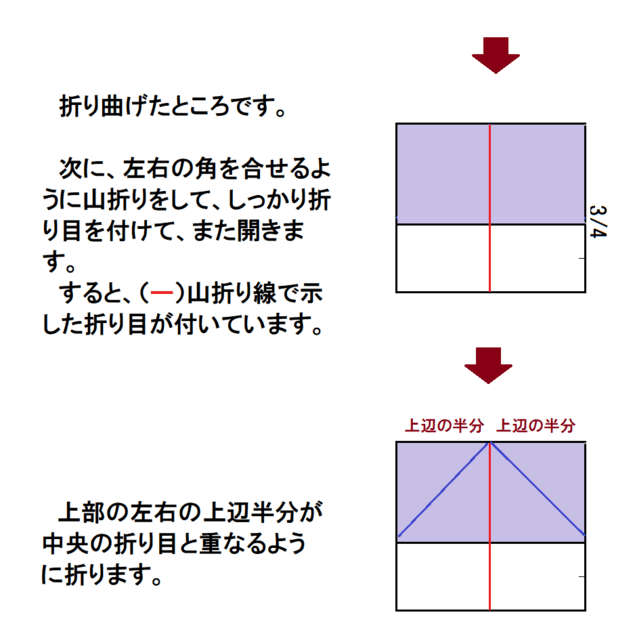

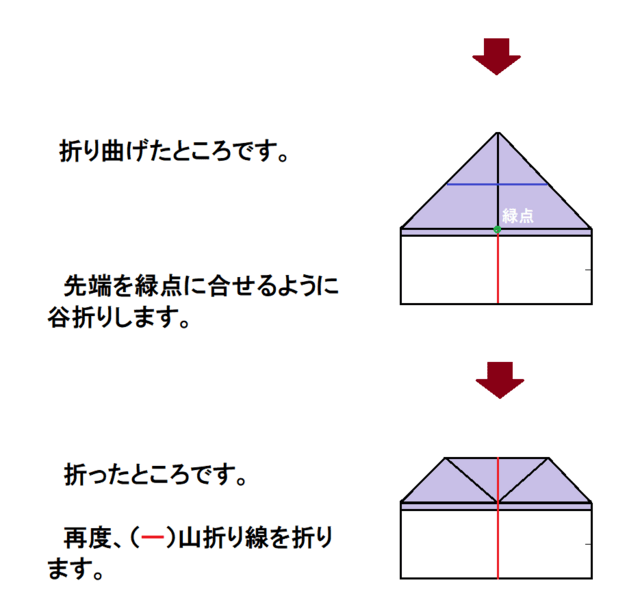

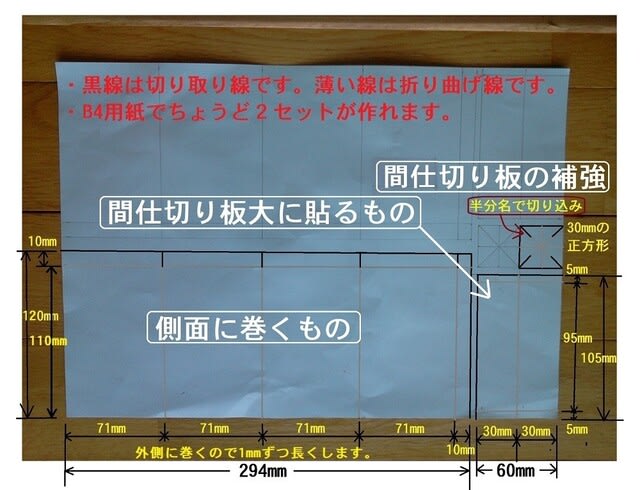

《数字が見にくい場合は図をタップして拡大してみてください。》

《数字が見にくい場合は図をタップして拡大してみてください。》