最近、妻や息子のアッシーの手伝いで“待ち時間”が多くなりました。その時間を利用して本を読むようになりました。お相手が帰ってきたところで本読みは終了、しおりを挟んで次の機会までしまってしまいます。でもしおりが大きいので外れてしまうことも多く困っていました。皆さんはいかがですか。持ち歩いていると外れてなくしてしまったりしたことはありませんか。

そこで、もっと使いやすいものはないかと考えていました。直ぐ挟めて外れないもの、外れてもなくならないもの、本に固定されていても邪魔にならないものなどです。

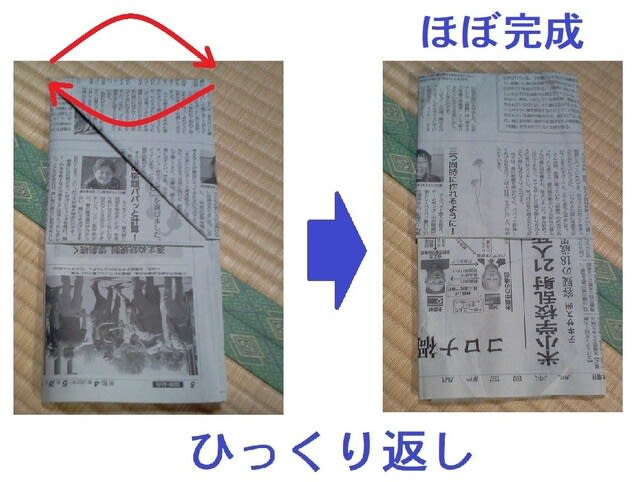

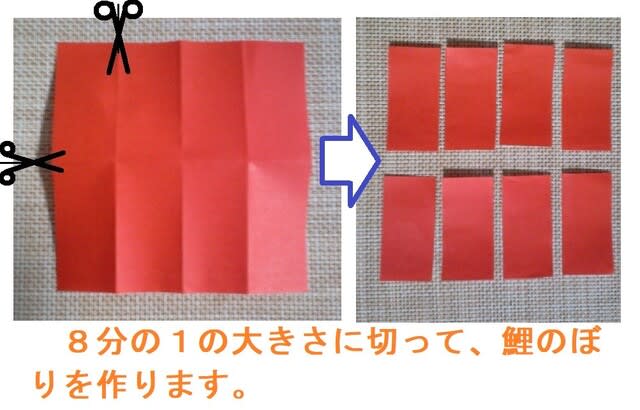

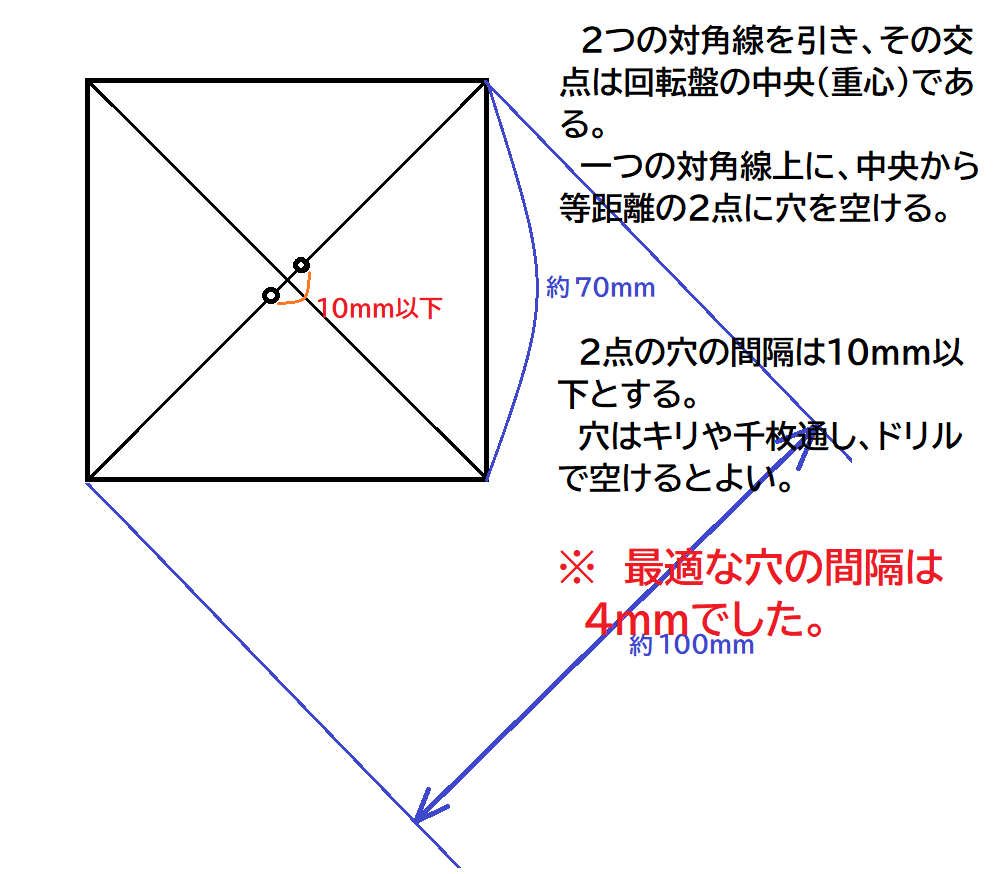

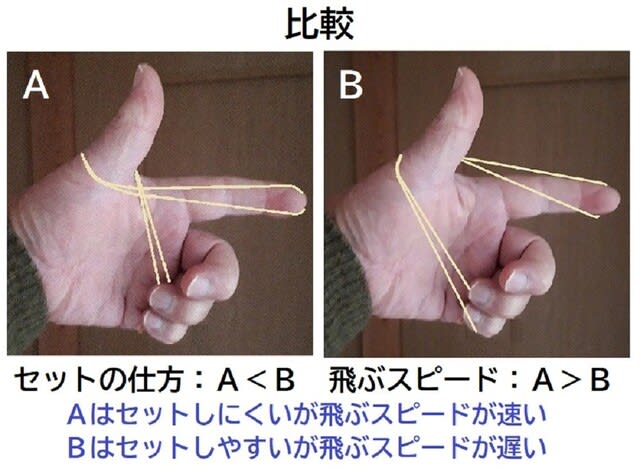

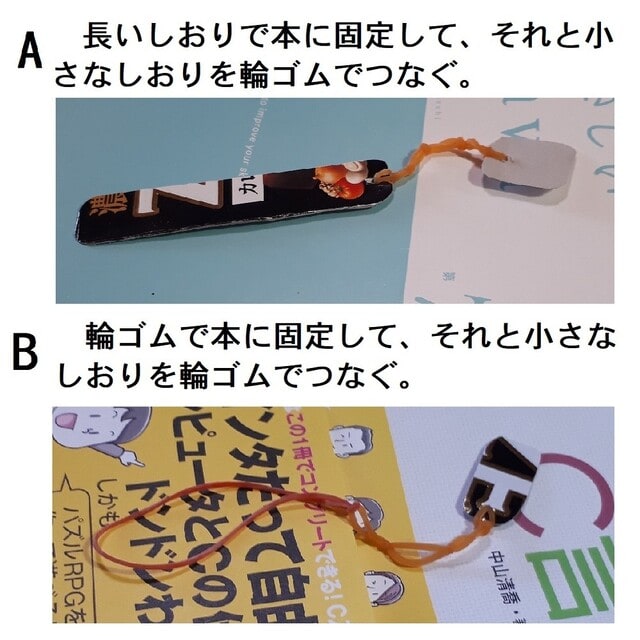

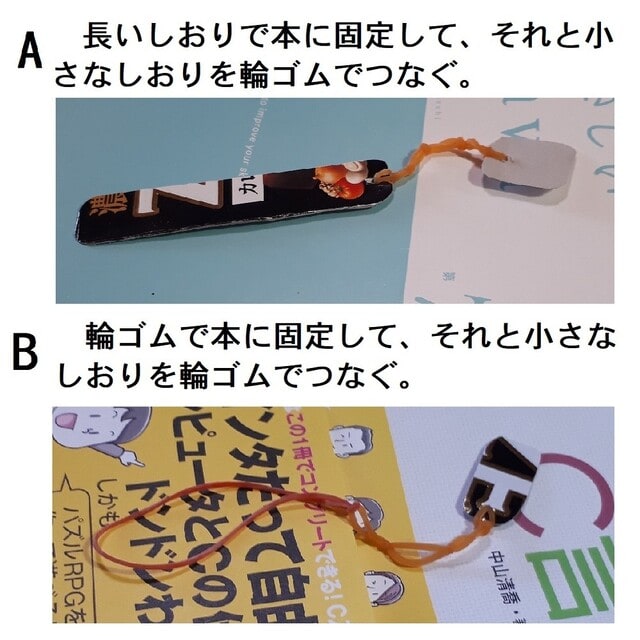

そういうことで考えたのが次の2種(A、B)です。

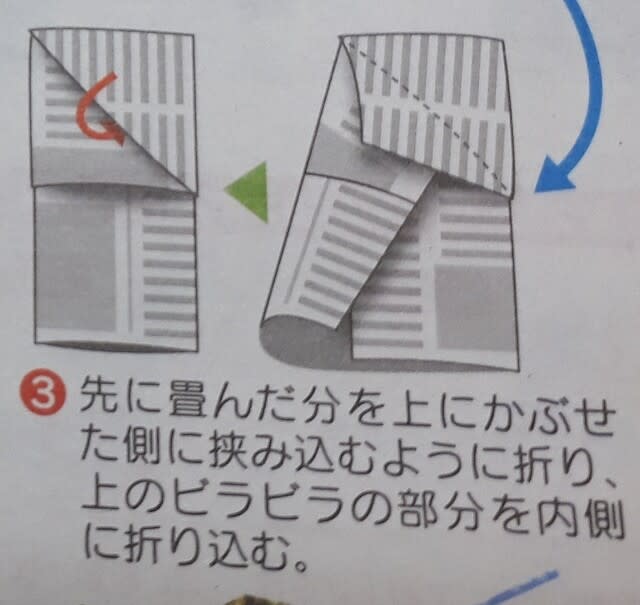

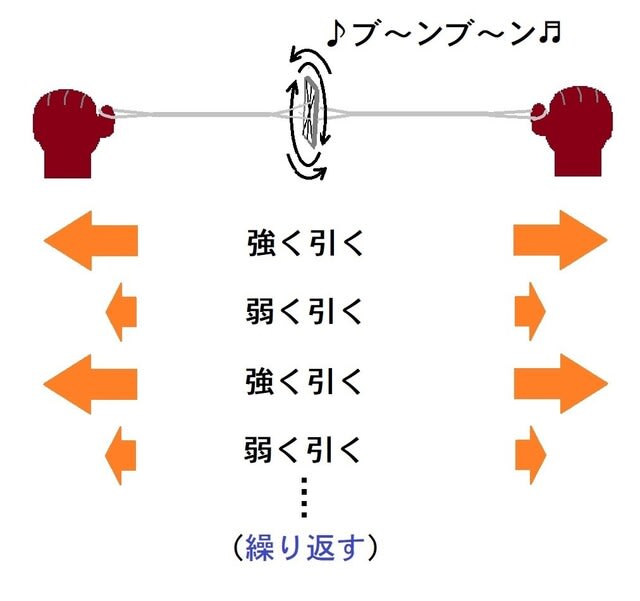

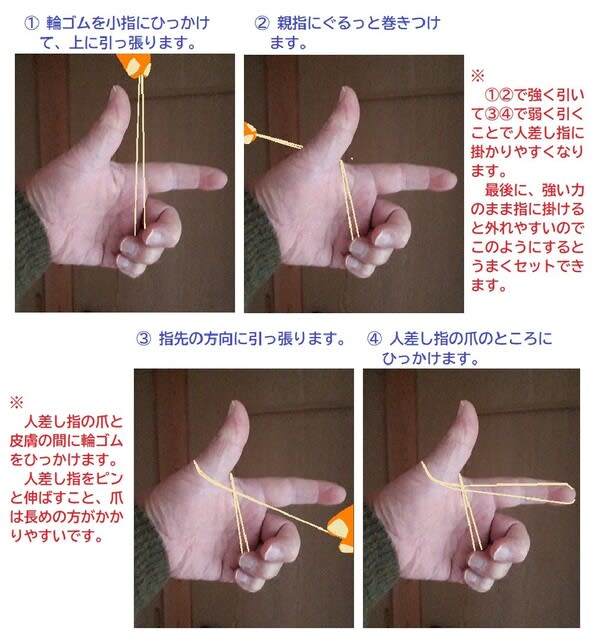

Aは長いしおりと短いしおりを輪ゴムでつないだものです。長いしおりは目次のページなどの奥に挟んでに本に固定するためのものです。短いしおりは読んでいるページに挟むためのものです。これは読んでいるときは外しておきます。外しても輪ゴムでつながっていますからなくなることはありません。輪ゴムは数か所縛(しば)って線状にします。(輪状だったらひっかることが考えられます。)

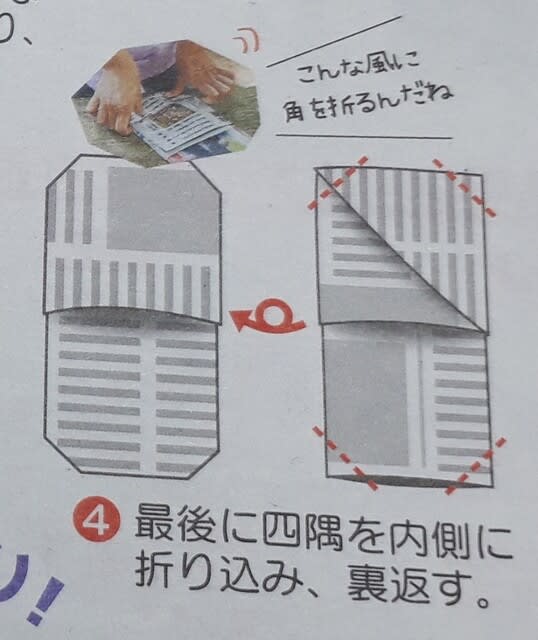

Bは本に固定するところを、Aの長いしおりを大きめの輪ゴムで置き換えました。私の場合、使い古したチョッと伸びた輪ゴムにしました。これを表紙と目次のページの奥まではめ込んで外れないようにします。あとはAと同じです。

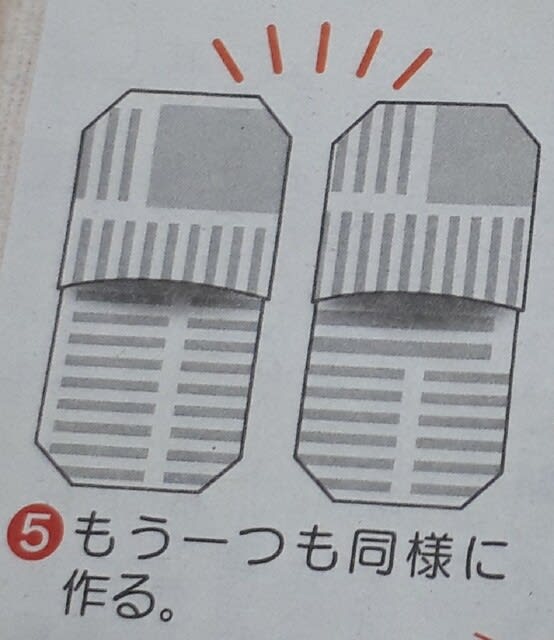

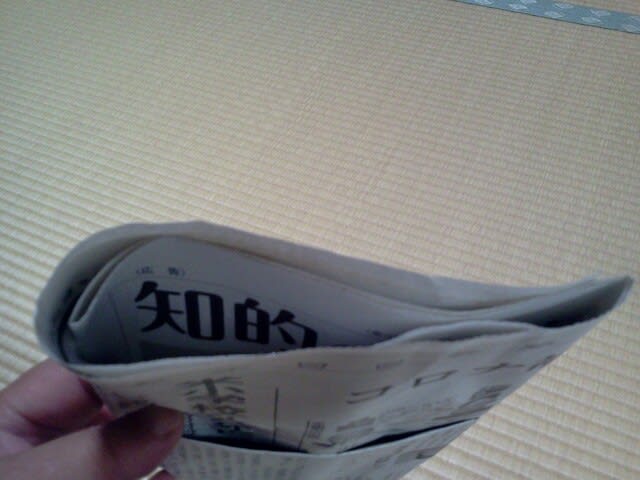

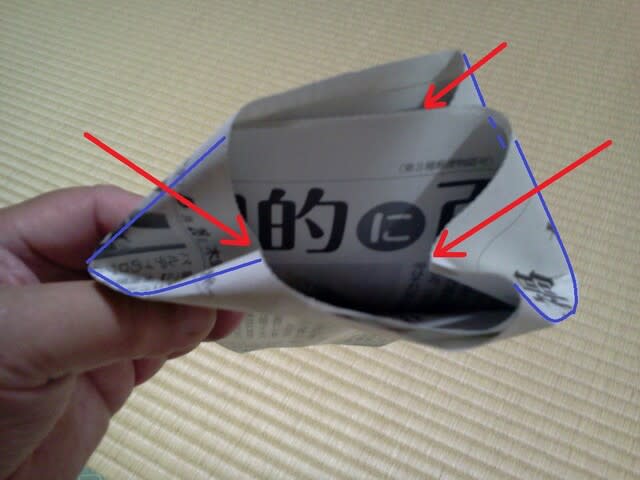

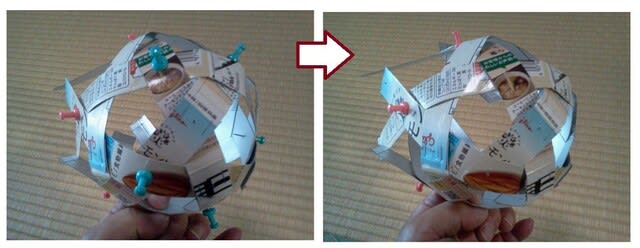

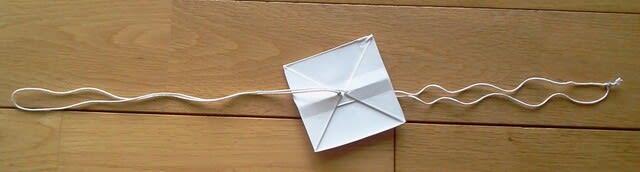

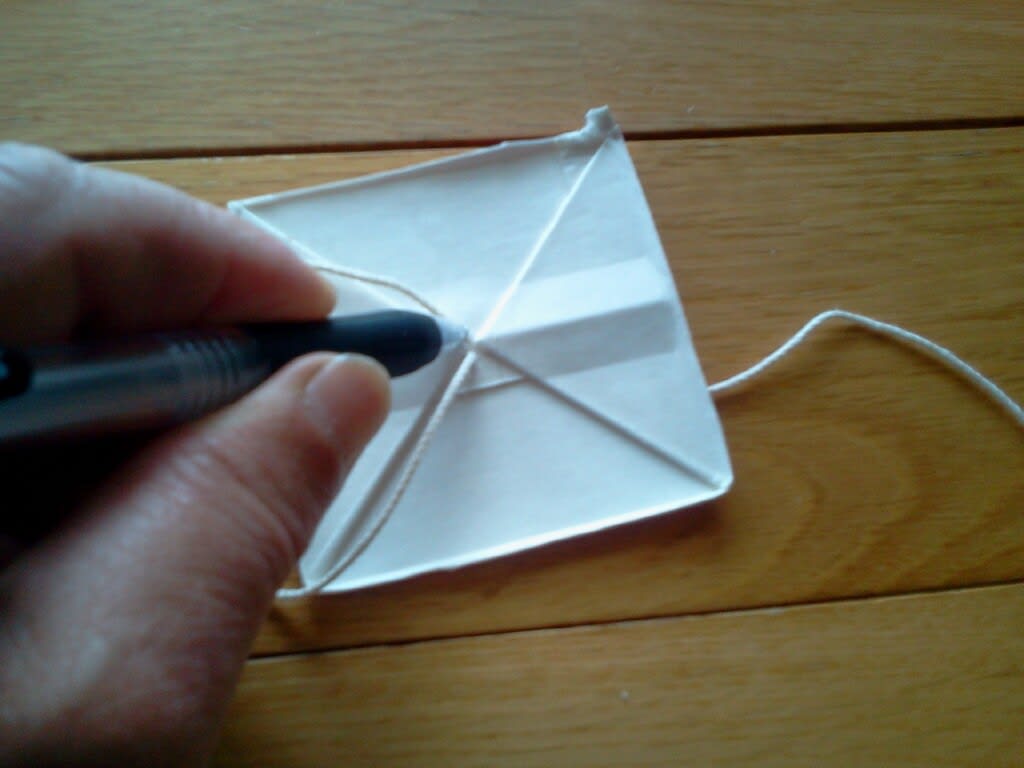

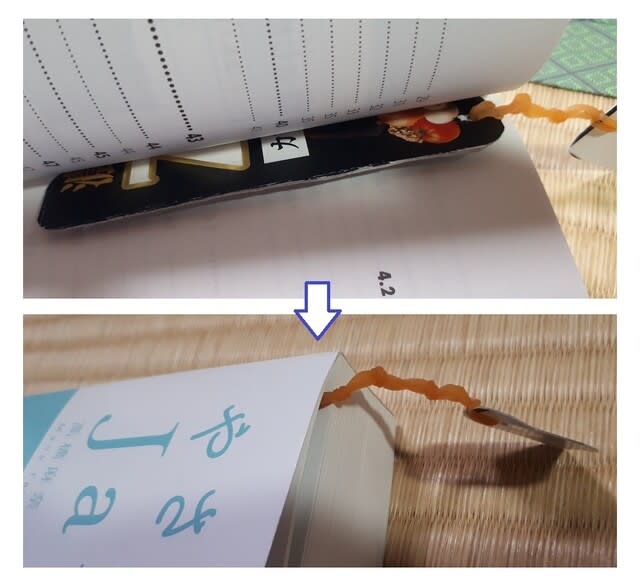

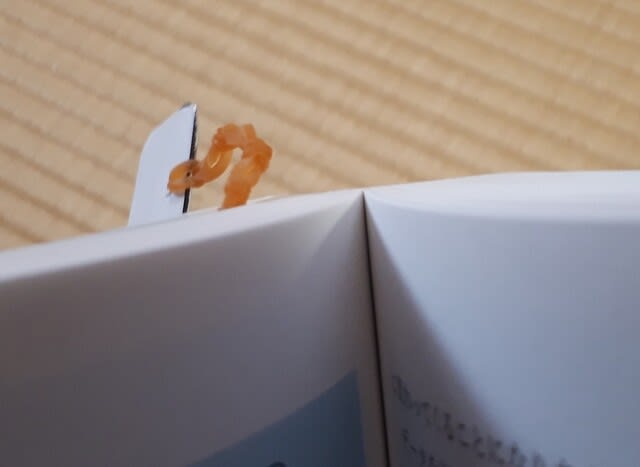

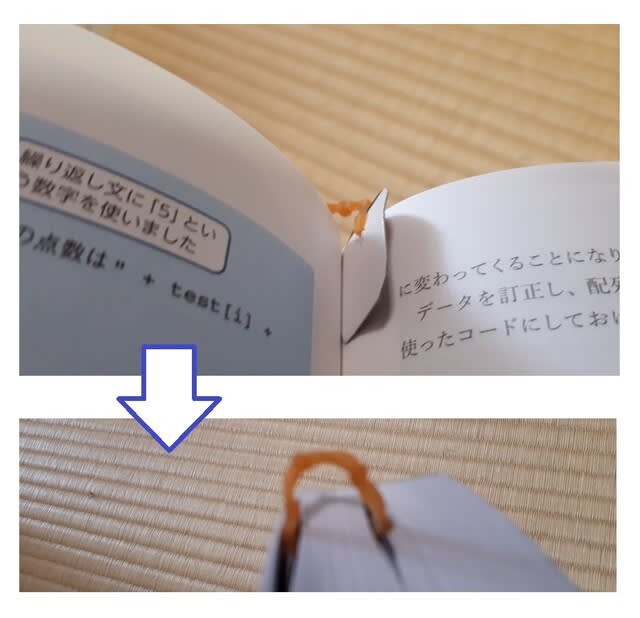

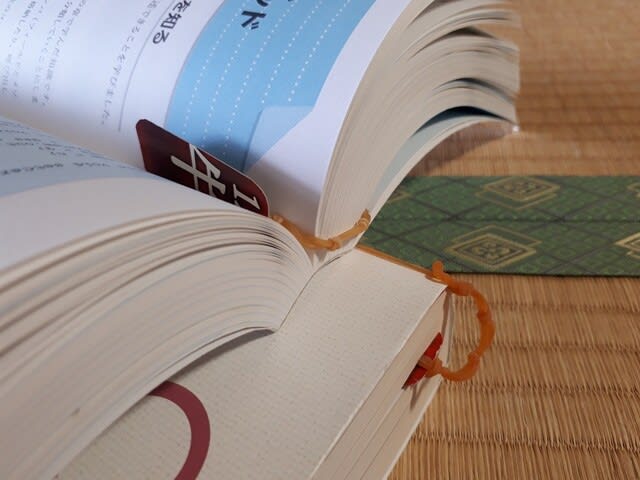

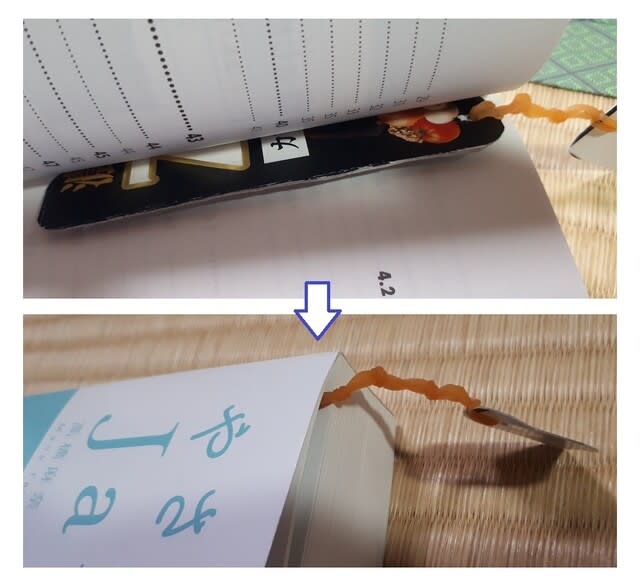

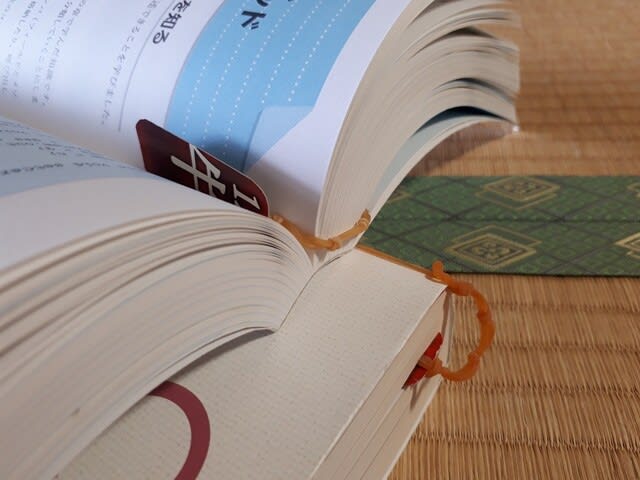

実際に使っているところです。

上の本がAです。下の本がBです。こんな感じです。大変良好に使っています。一度に50Pから100Pほど読んもわからないところが多いですが、繰り返し読んでいくとわかってくるのが不思議です。どうしてもわからないところもありますが、同じような内容の本を読んでいくと視点が代わって理解できるようにもなります。不思議ですね。

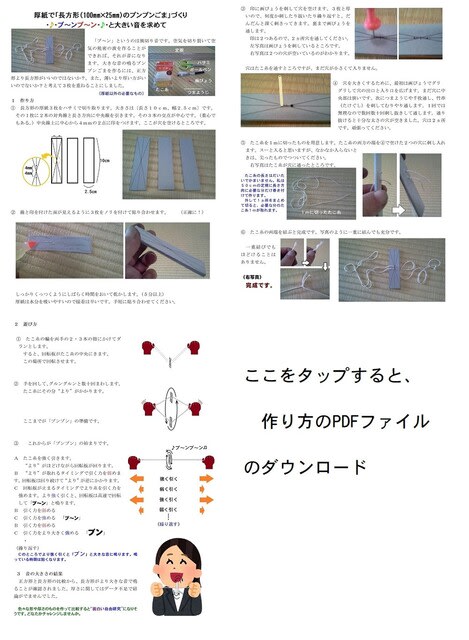

しおりAをつくります。

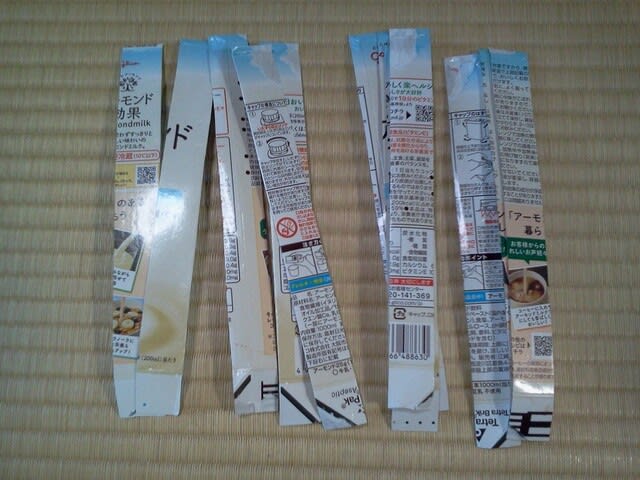

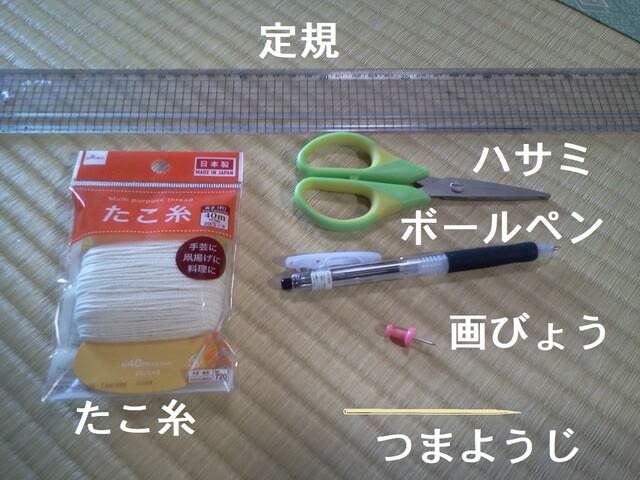

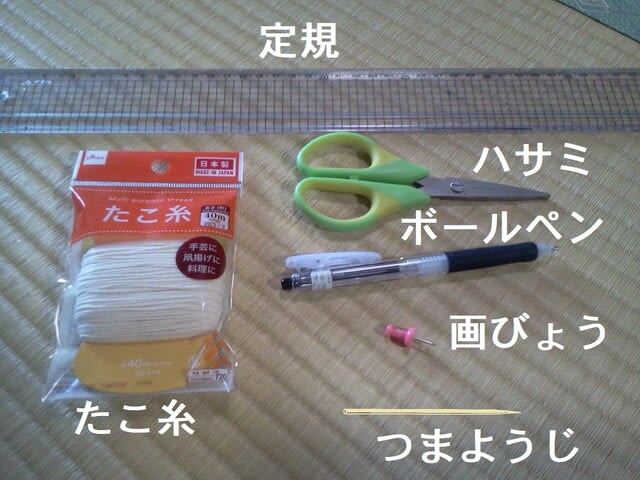

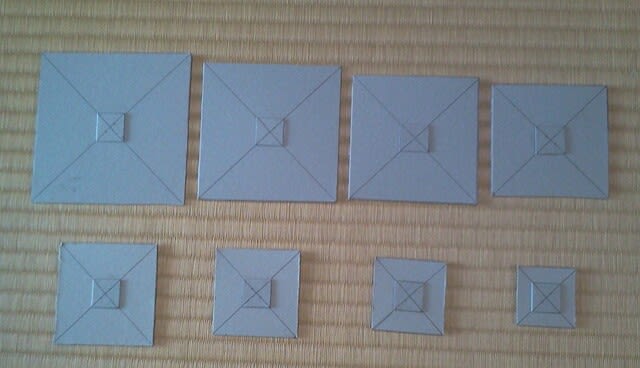

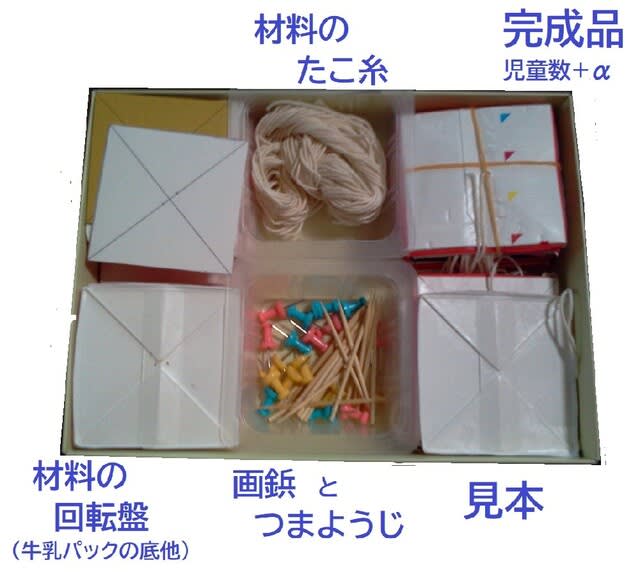

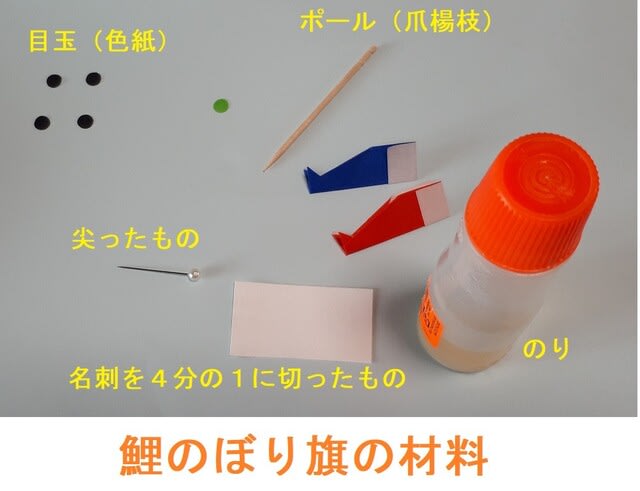

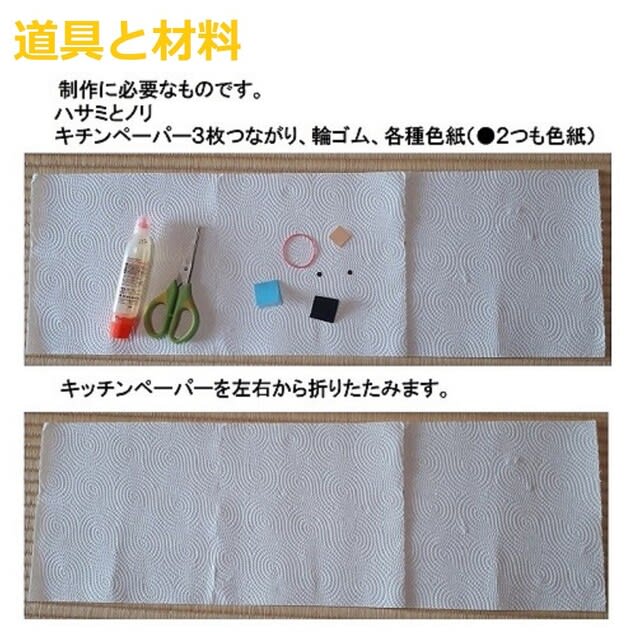

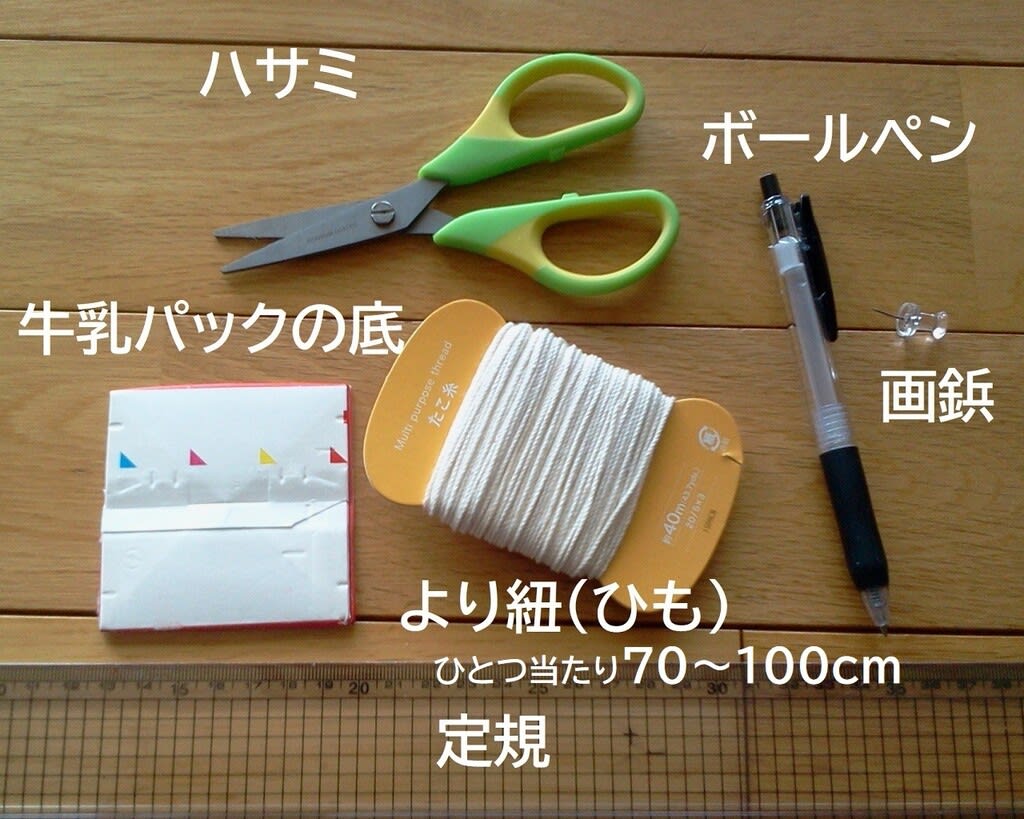

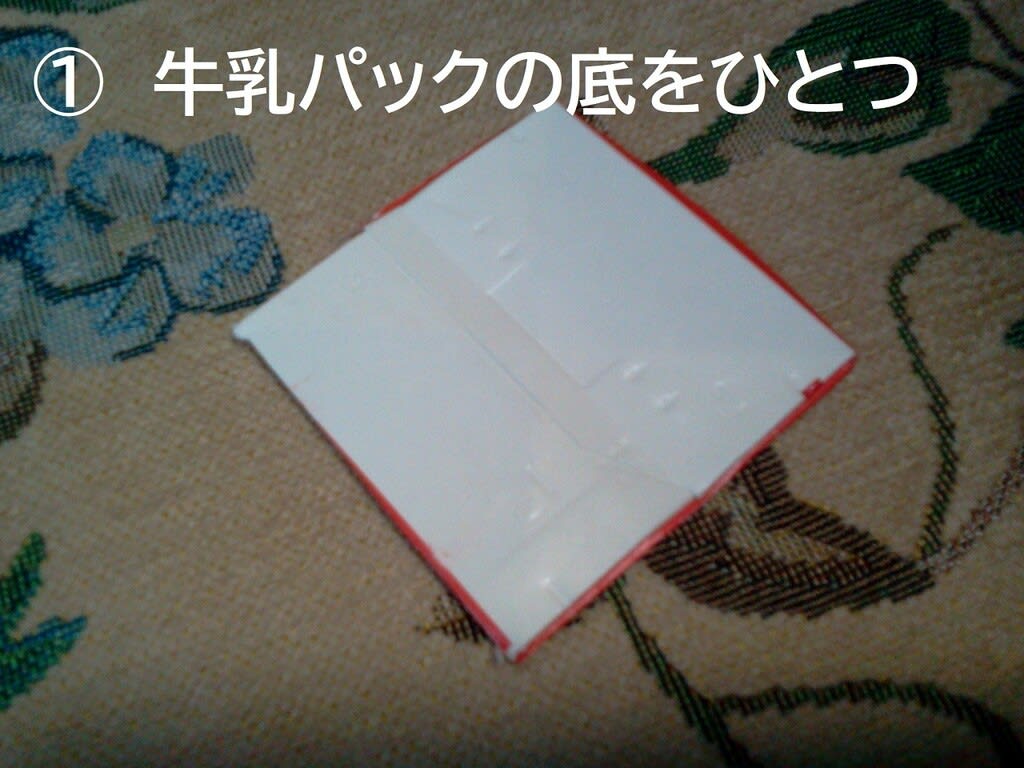

材料と工具です。

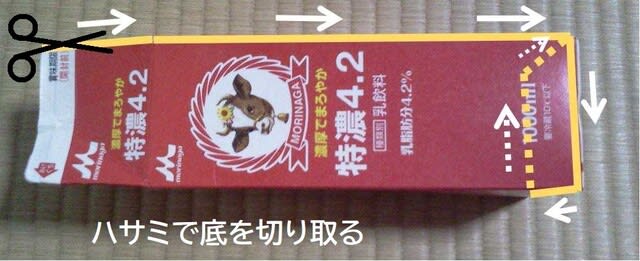

空箱と輪ゴム1つが材料です。

画びょう・つまようじ・ハサミが工具になります。

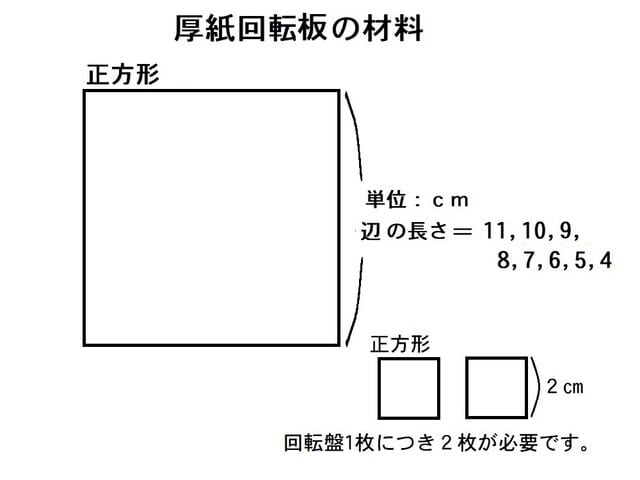

材料です。

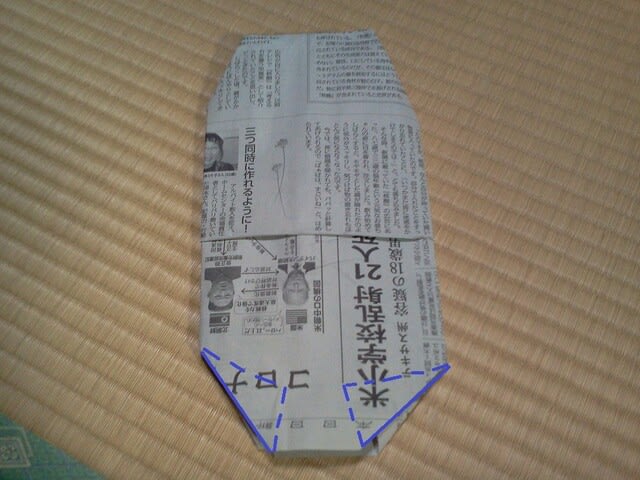

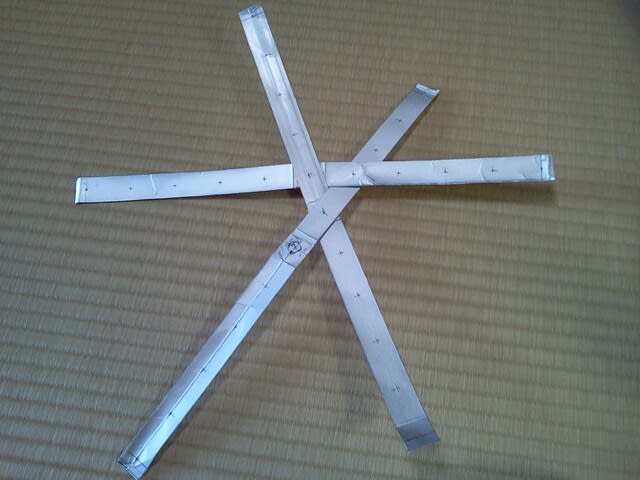

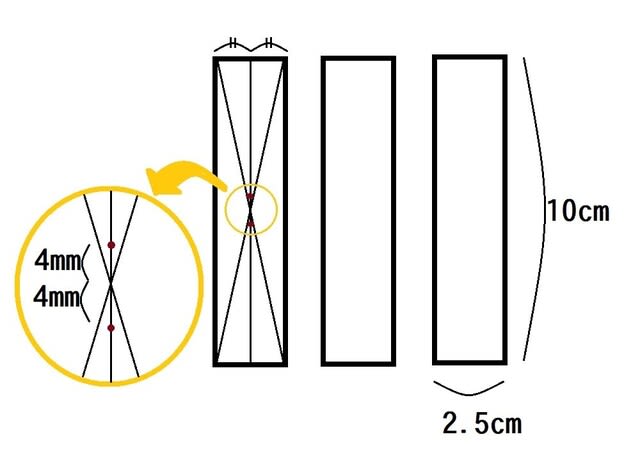

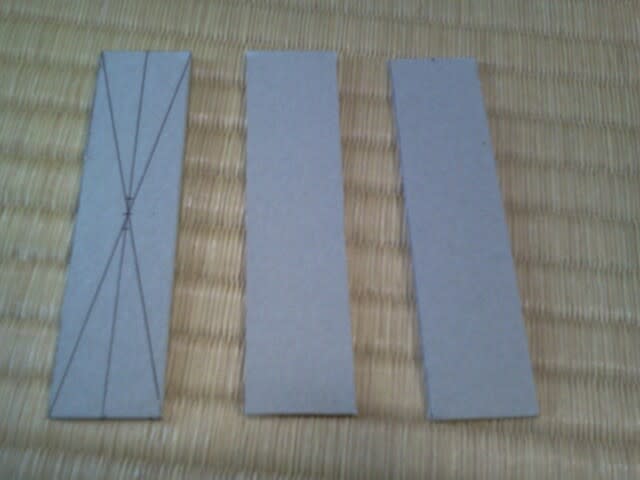

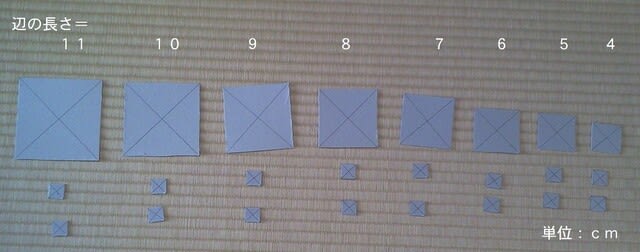

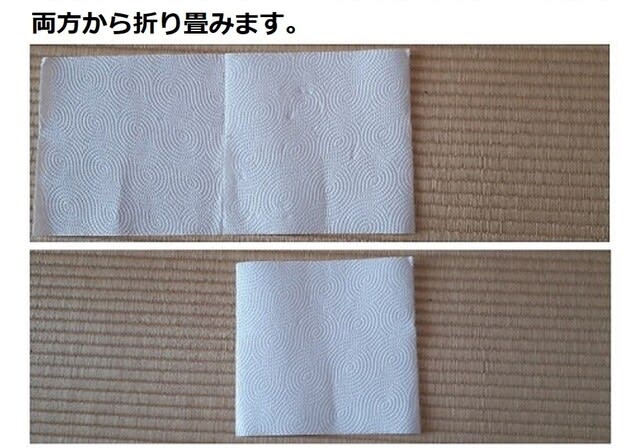

空き箱をハサミで切って、長いしおりと短いしおりをつくります。記入してある寸法は“めやす”です。自分で適当に決めてください。

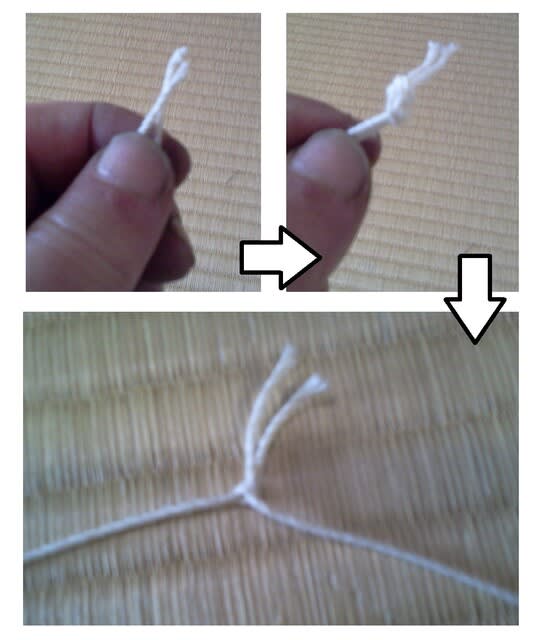

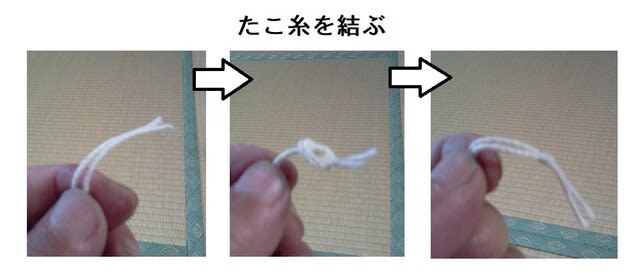

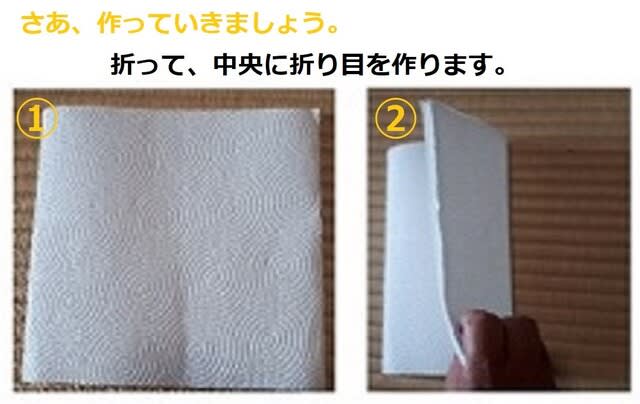

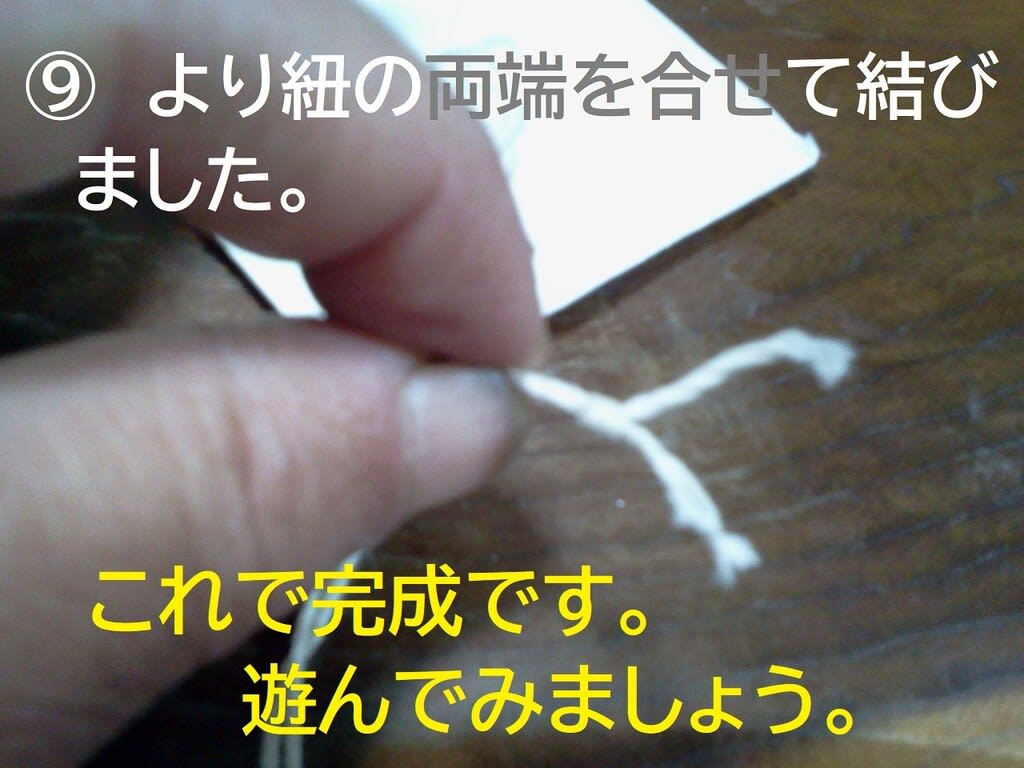

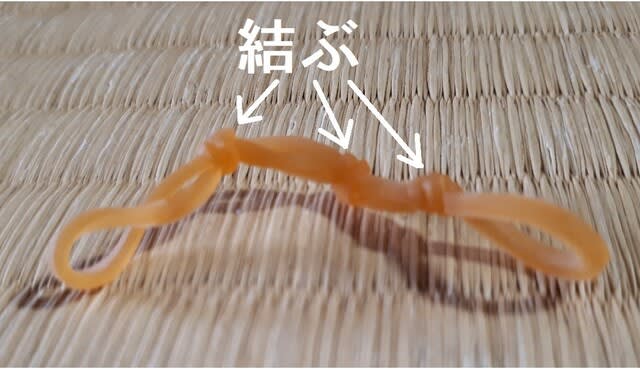

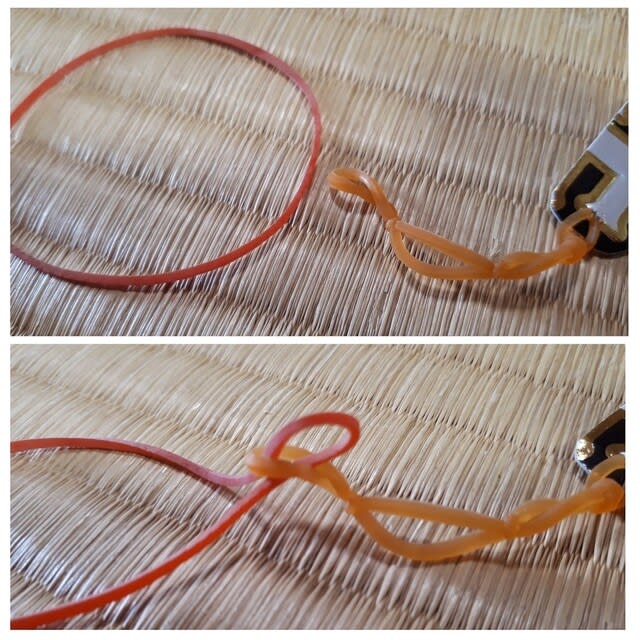

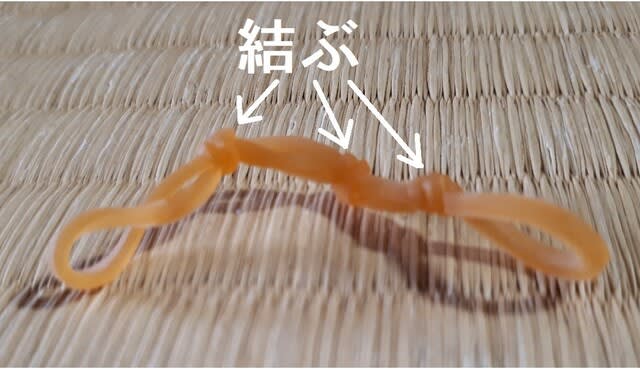

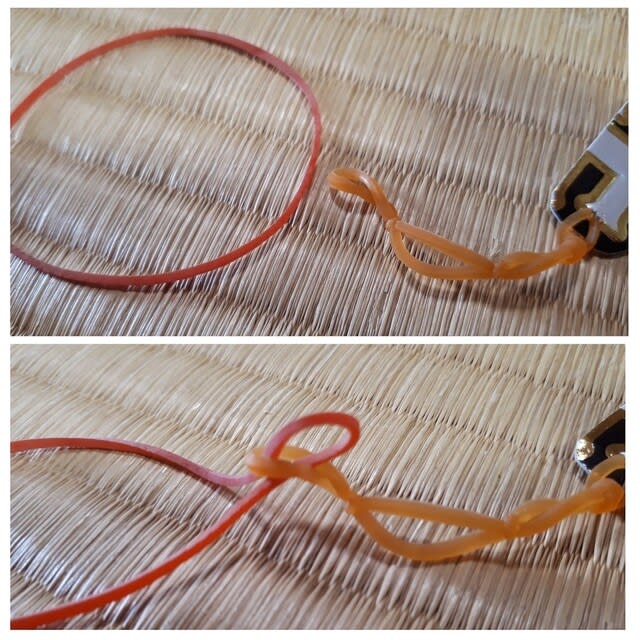

輪ゴムを数か所結びます。写真の場合は3か所結びました。

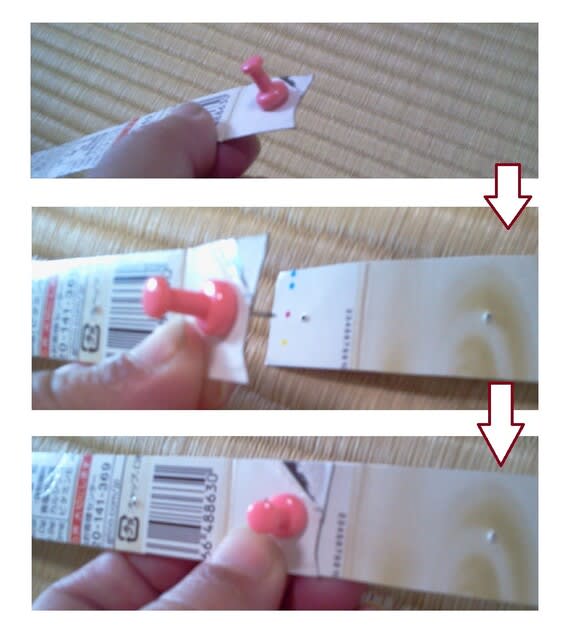

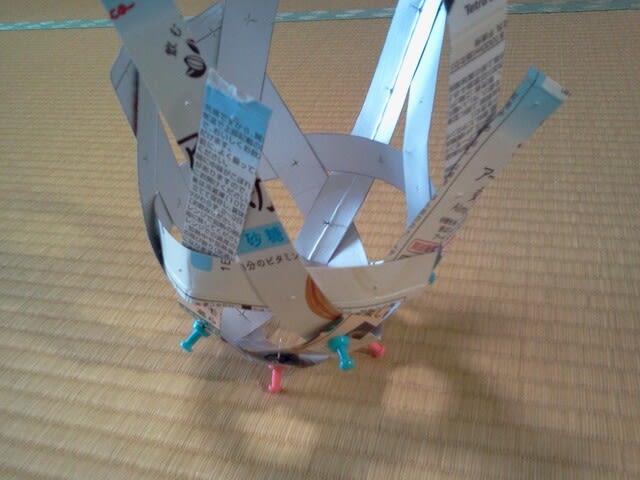

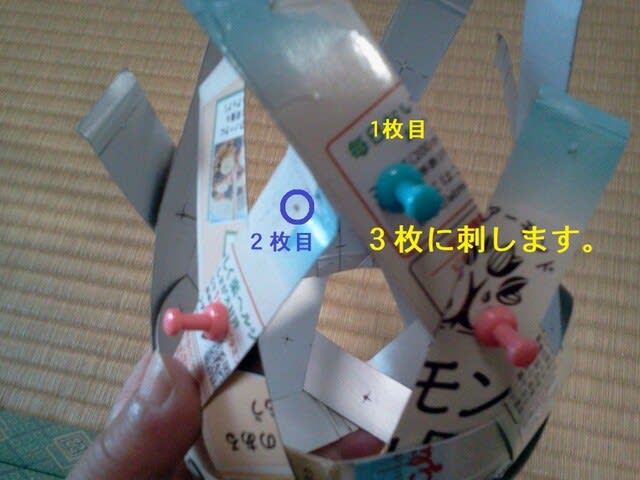

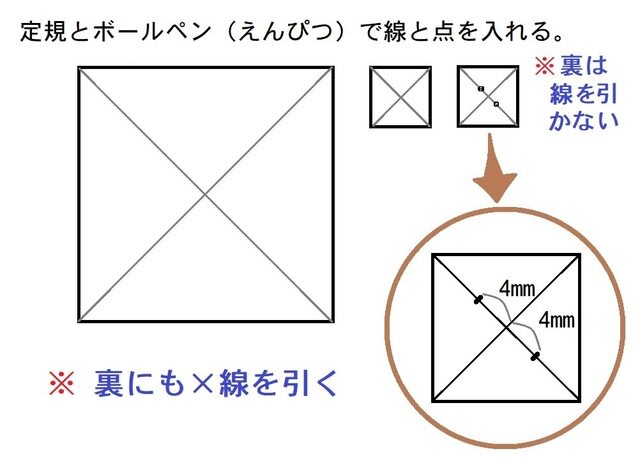

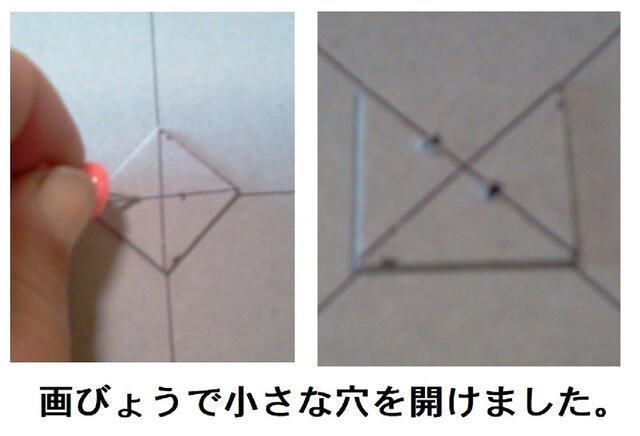

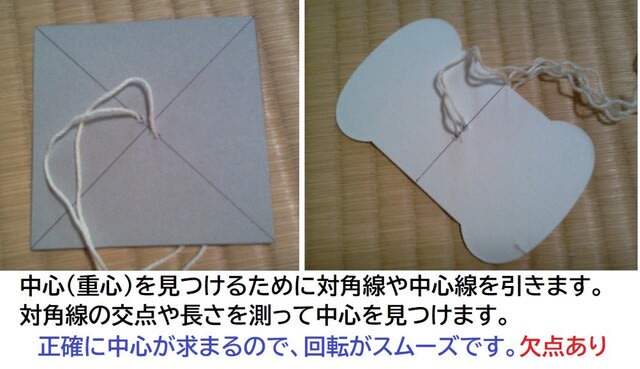

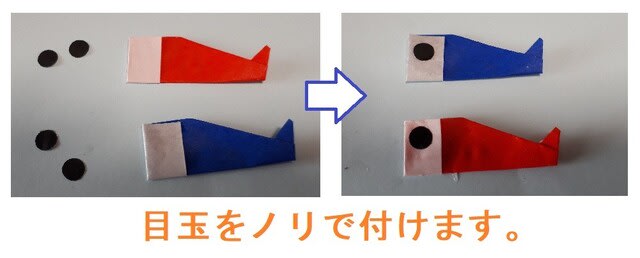

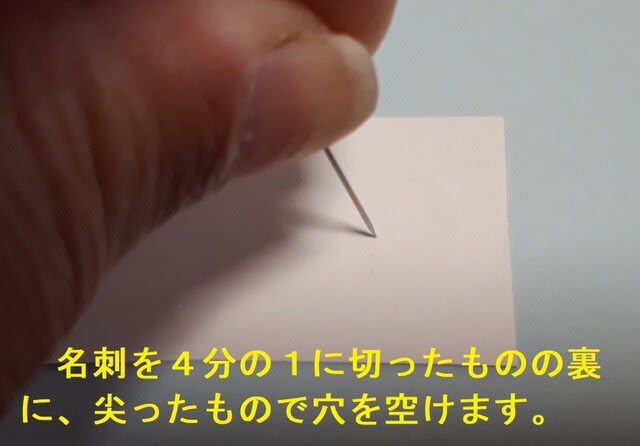

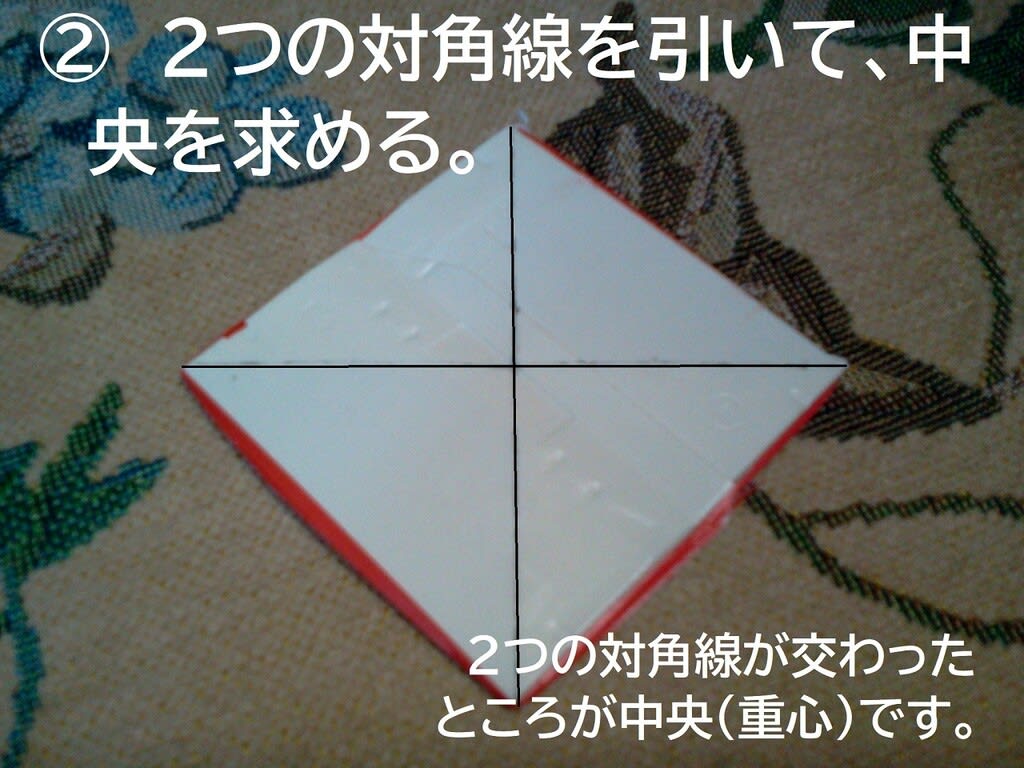

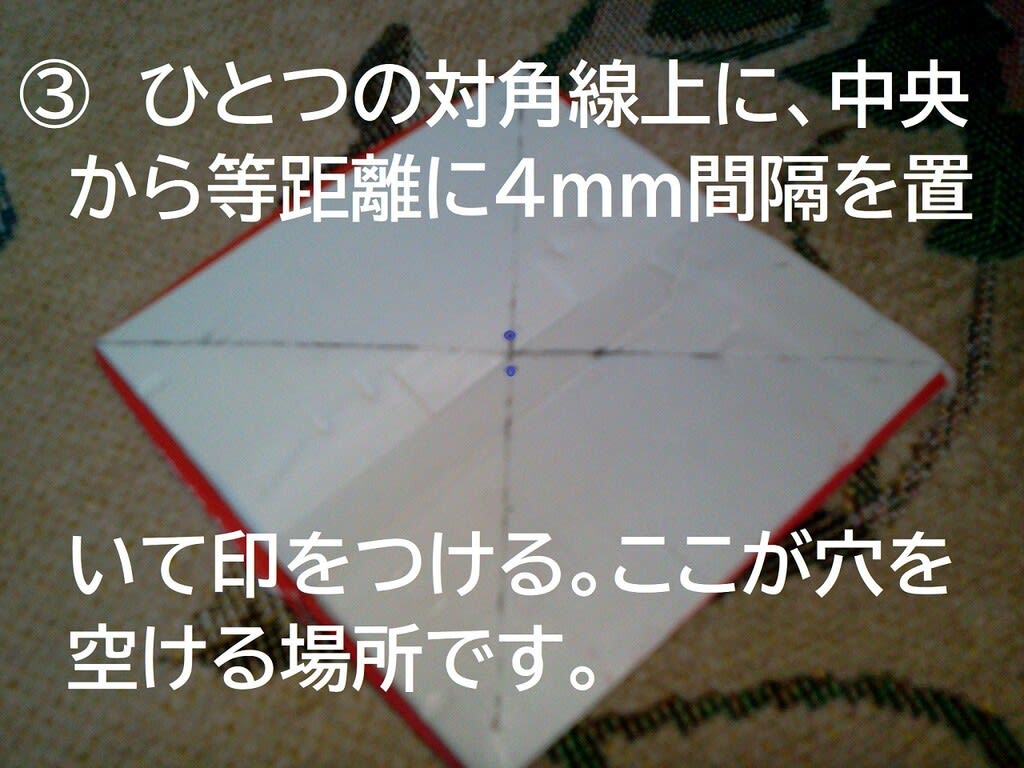

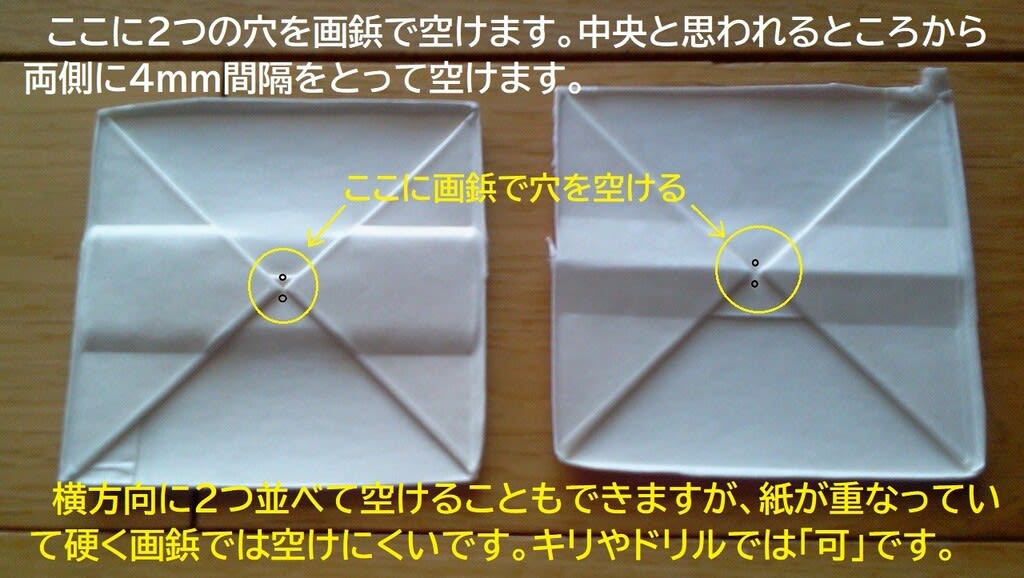

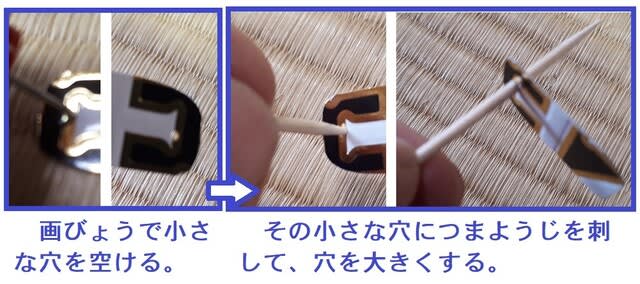

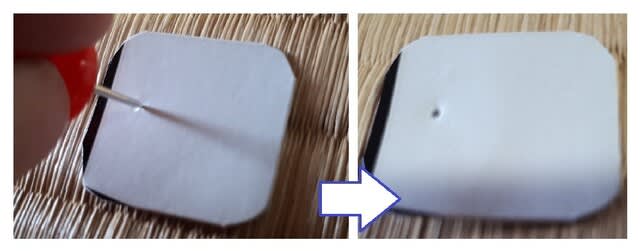

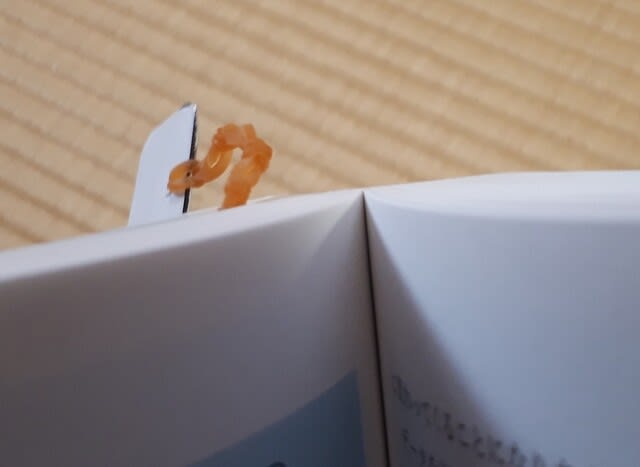

短いしおりに穴を空けます。

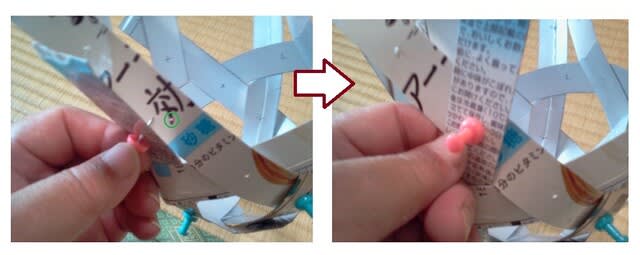

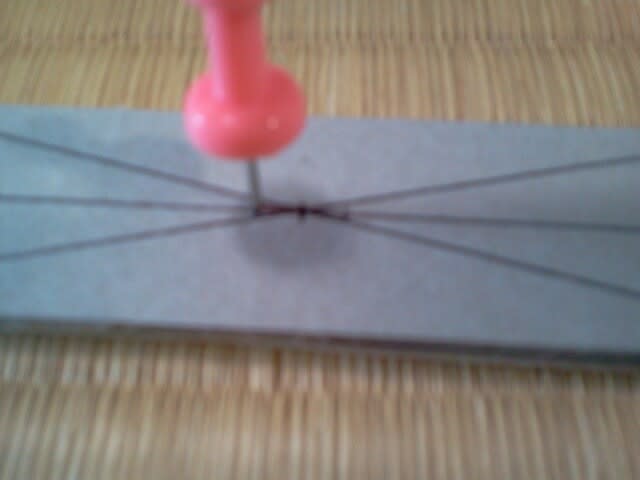

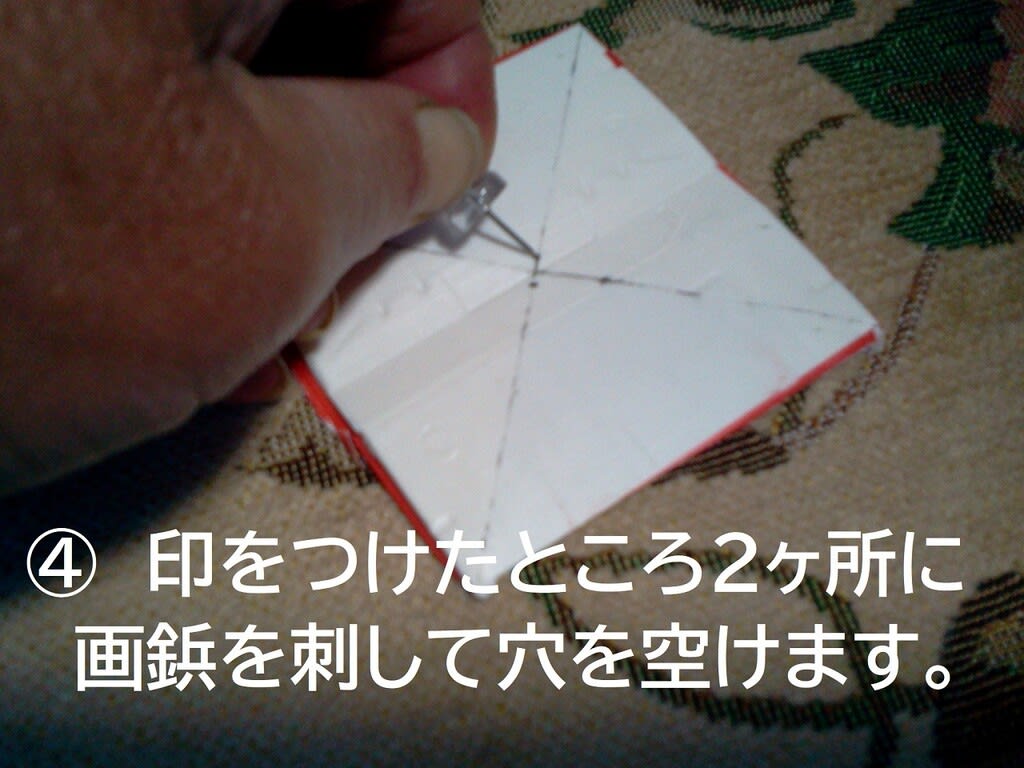

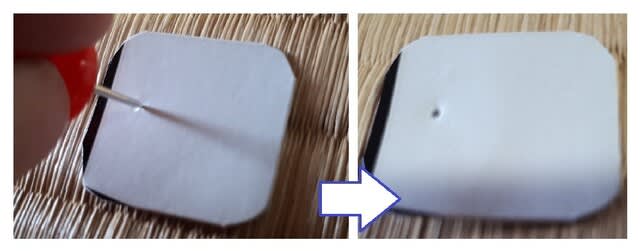

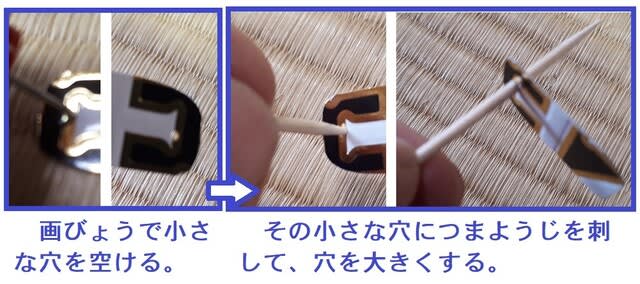

まず、画びょうを刺して小さな穴を空けます。(左:画びょうを刺す。 右:小さな穴)

穴を空ける場所は端(はし)から5~7mmのところがいいと思います。

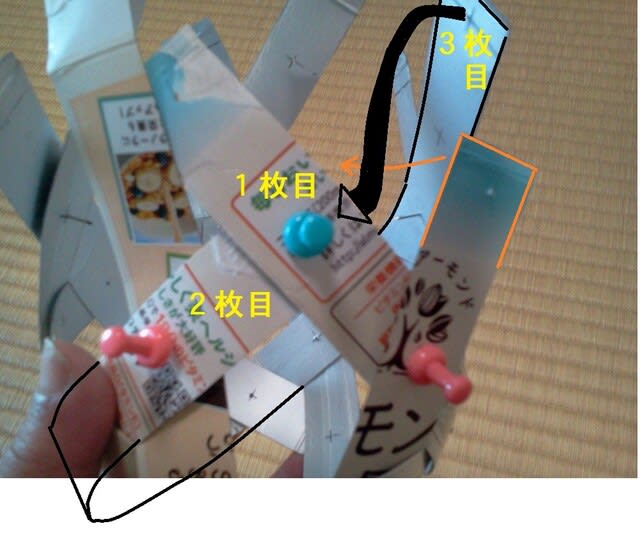

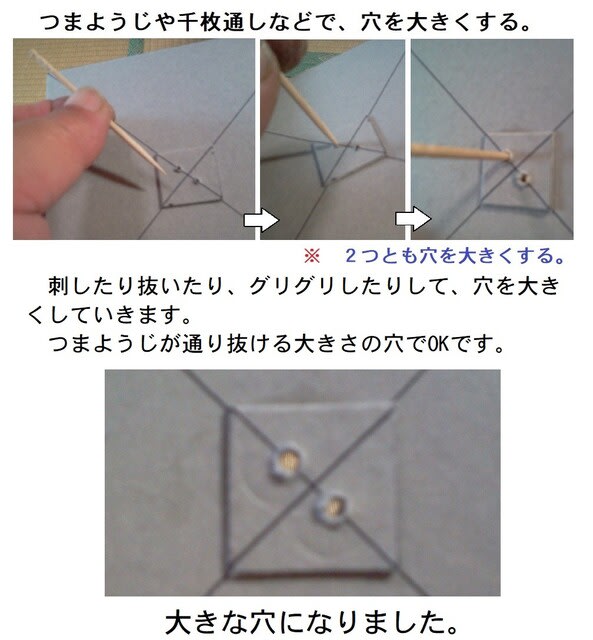

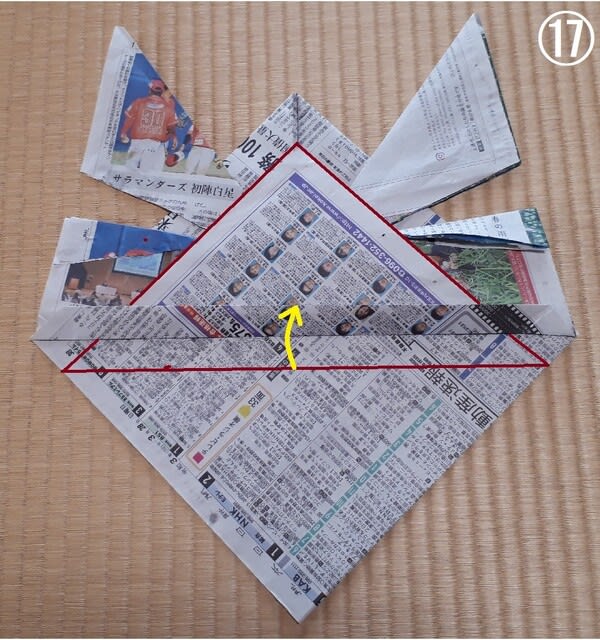

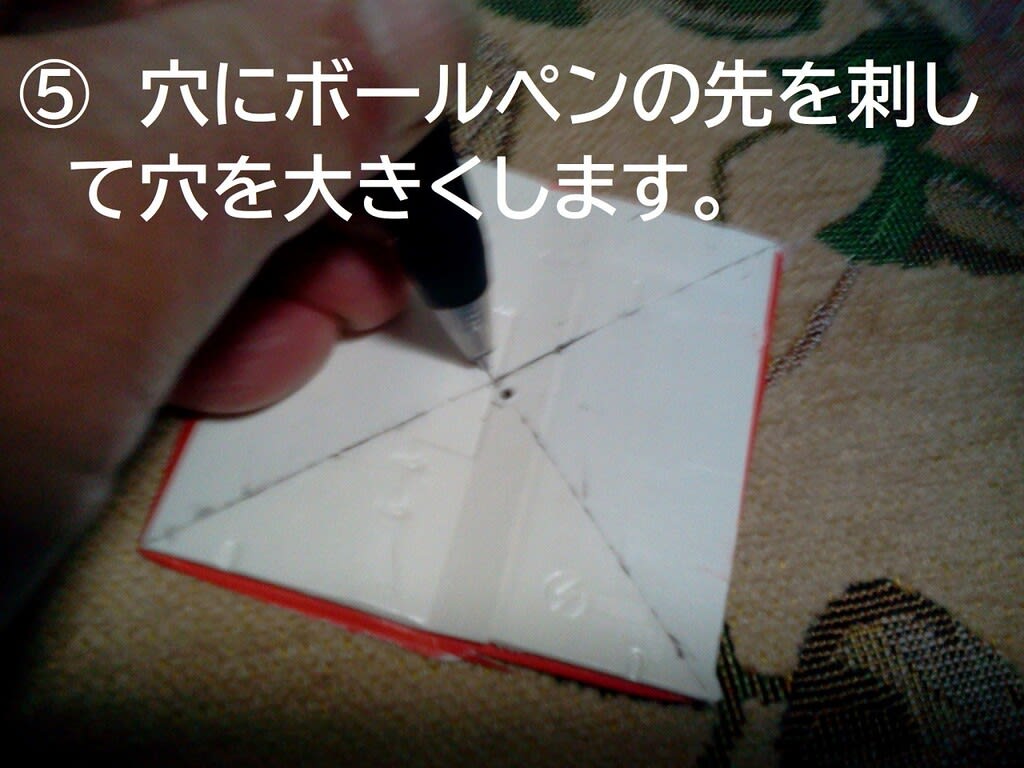

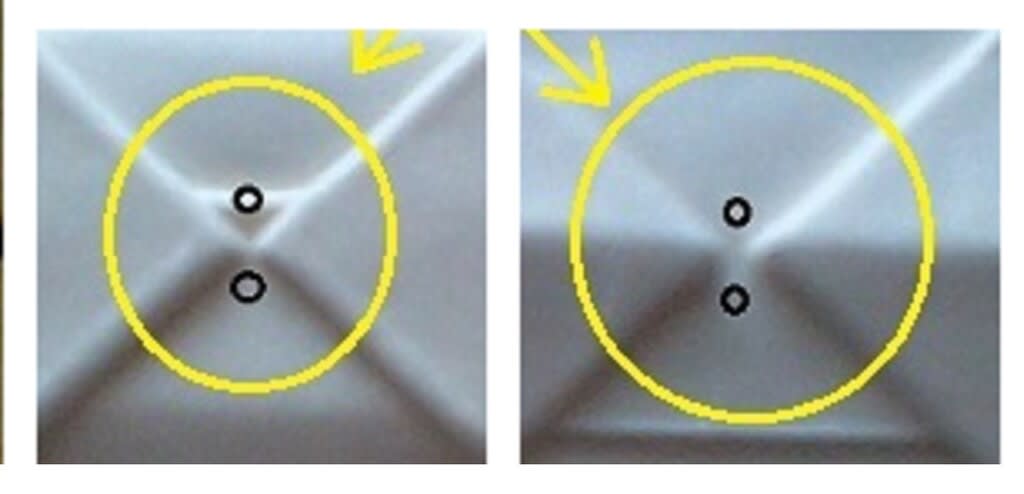

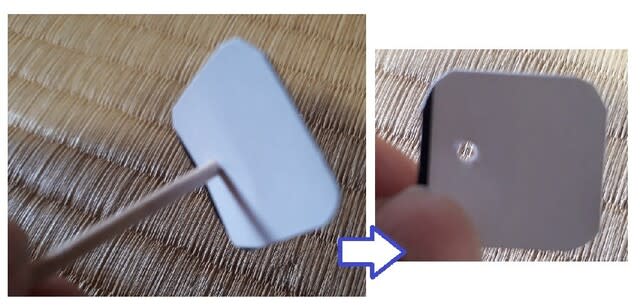

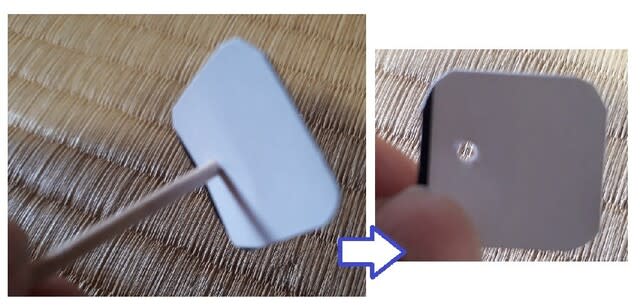

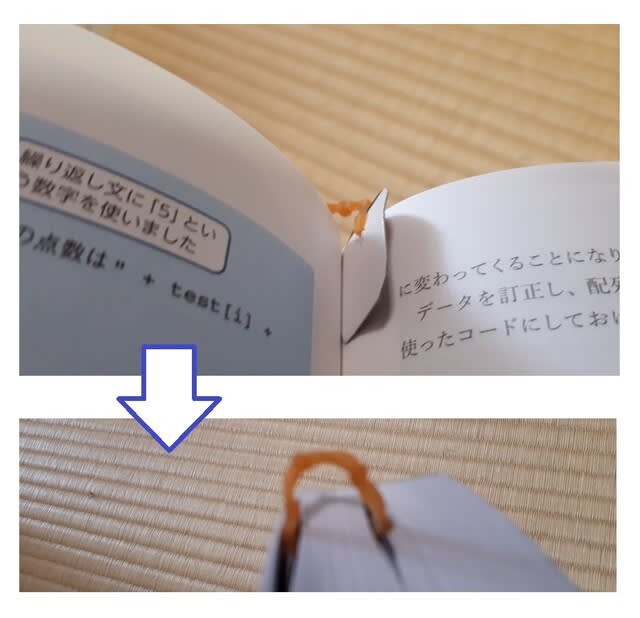

空いた小さな穴につまようじを差し込んで、穴を大きくします。(左:つまようじを刺す。 右:大きな穴)

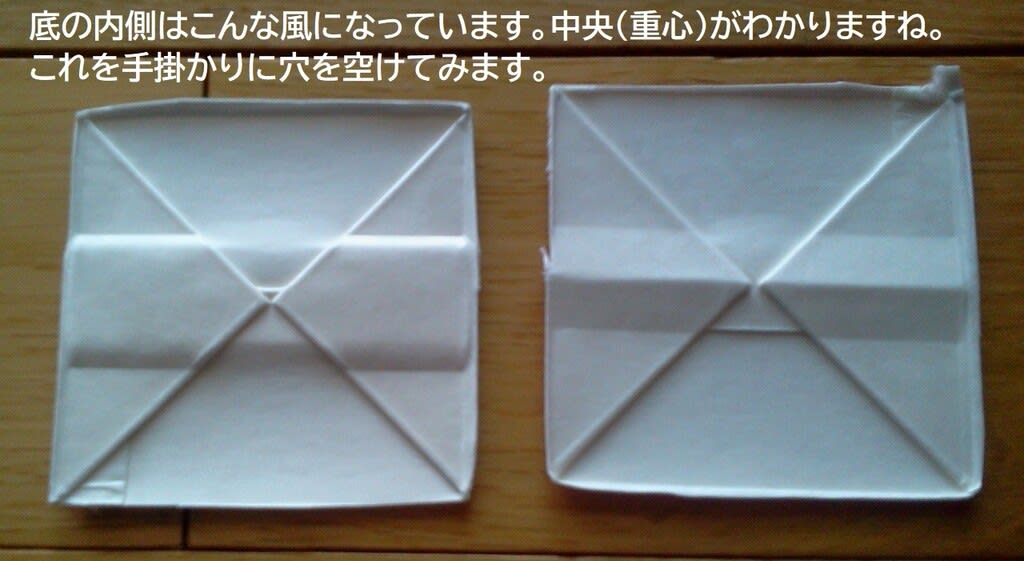

長いしおりも同じようにして大きな穴を空けます。

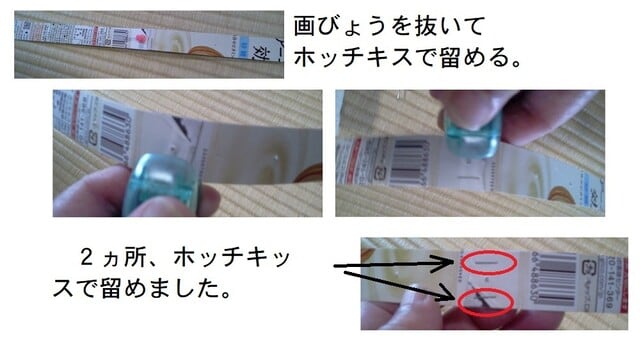

画びょうで小さな穴を空け、そこにつまようじを刺して、大きな穴が空きました。

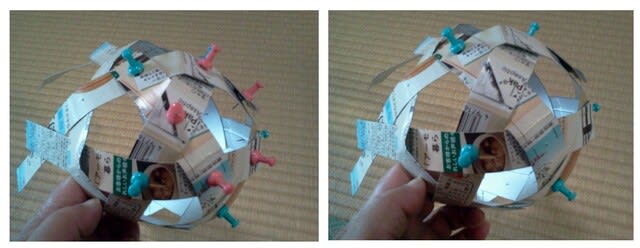

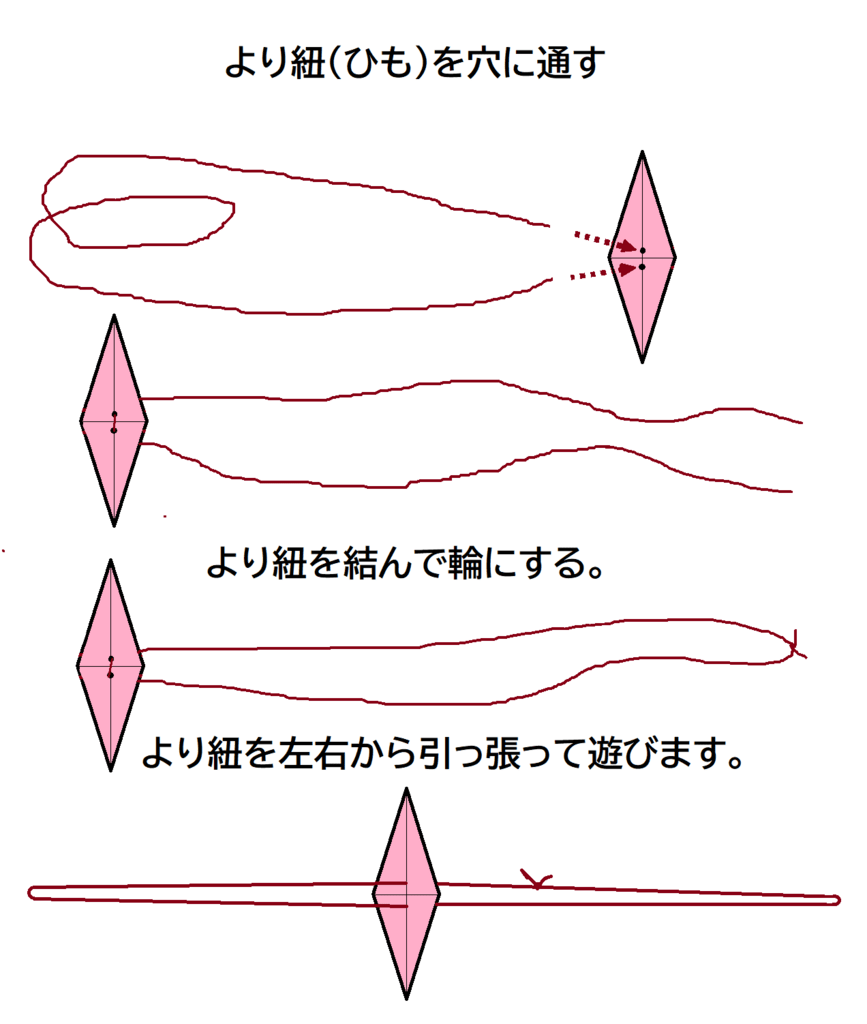

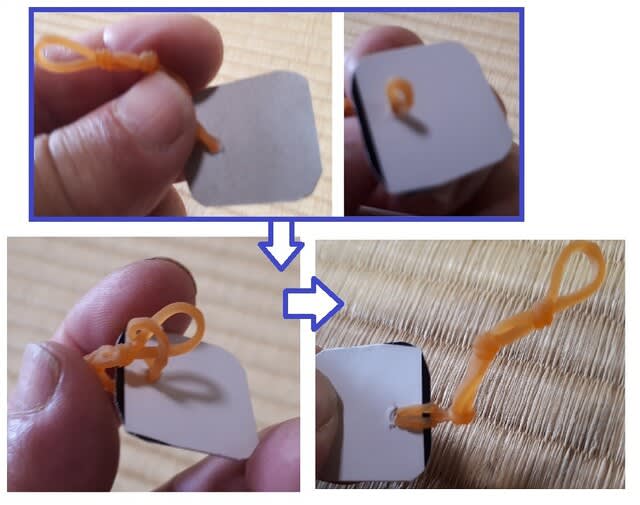

短いしおりに輪ゴムをつなぎます。

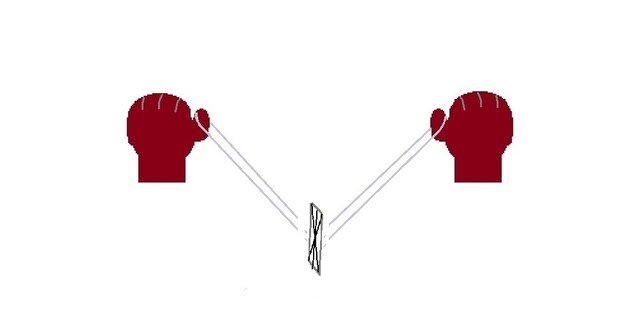

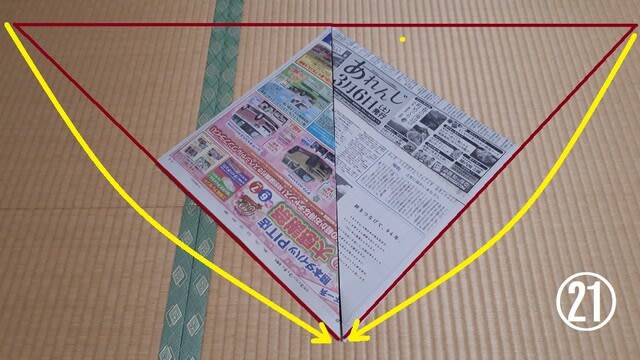

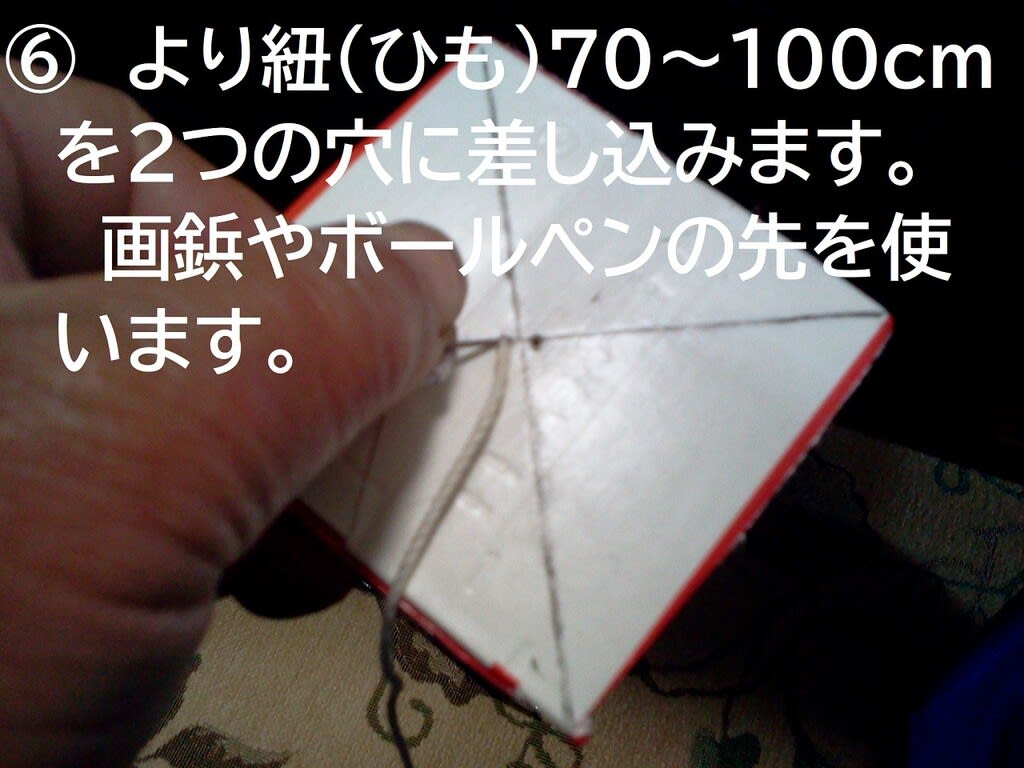

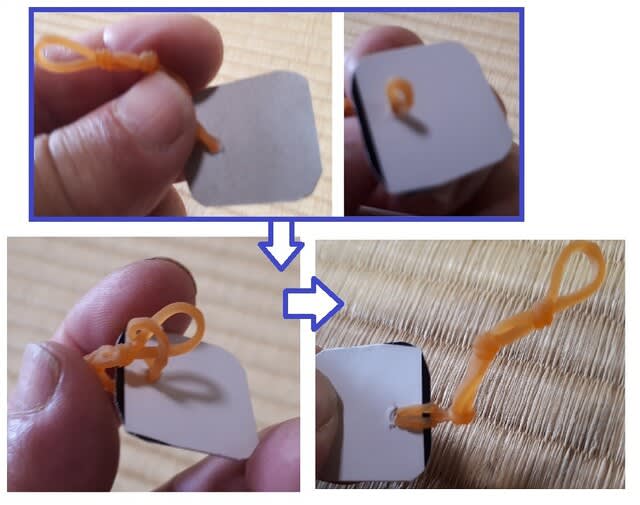

輪ゴムの一方を穴に通します。そのままでは入らないので、つまようじで押し込みます。

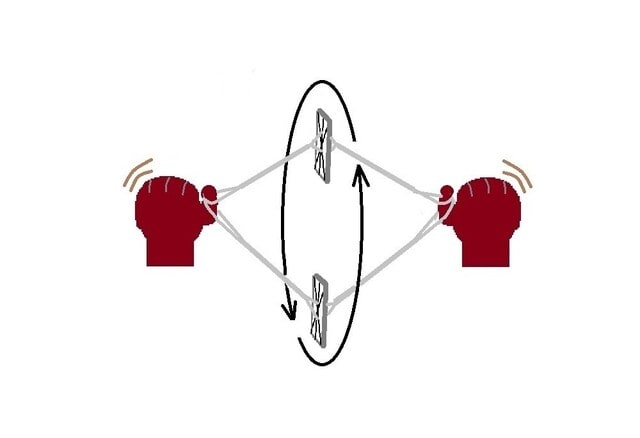

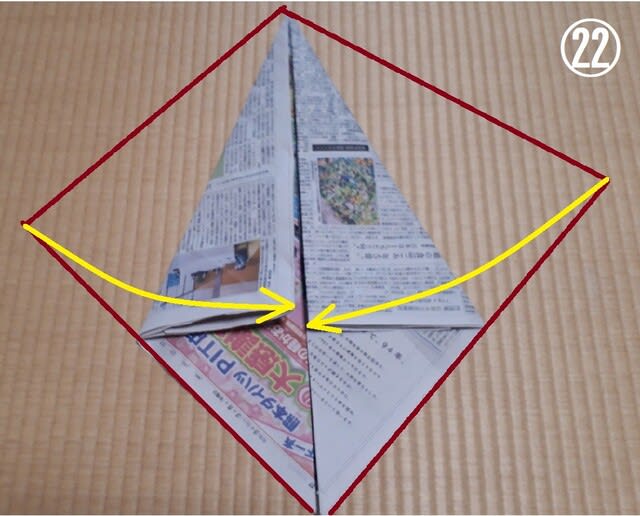

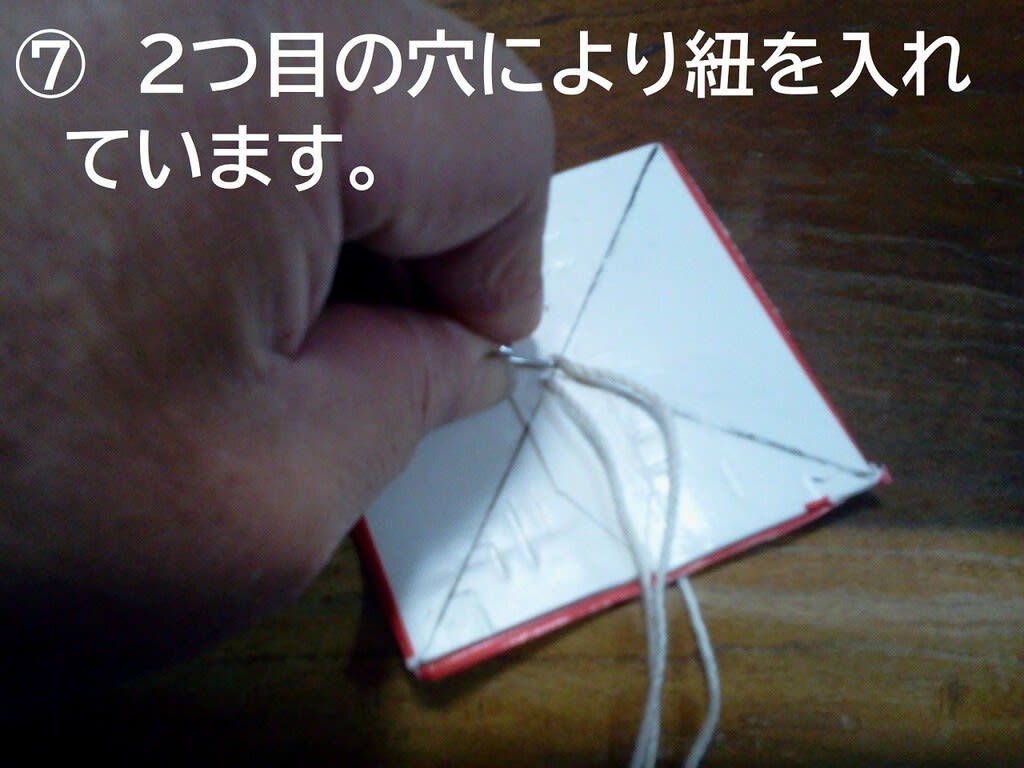

通った向こう側は“輪”になっているので、その輪に輪ゴムのもう一方の端を通します。

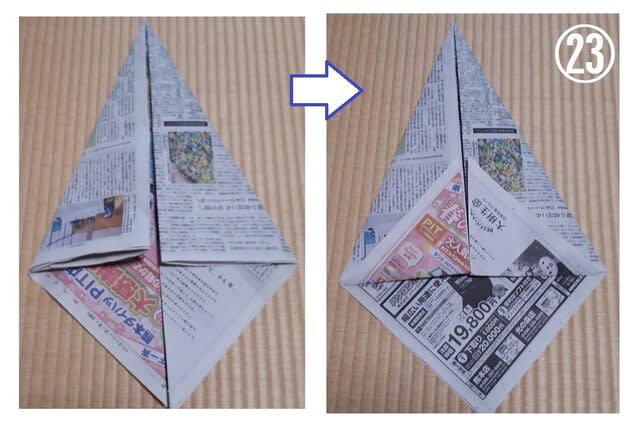

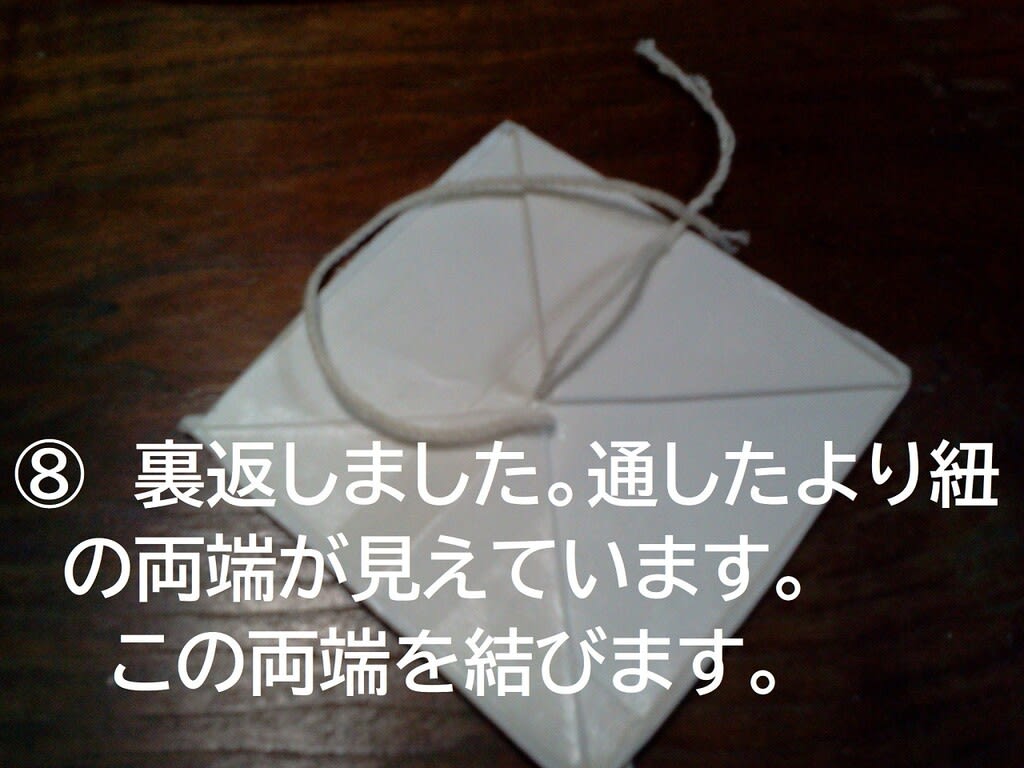

通した後引っ張ると“つながり”ます。

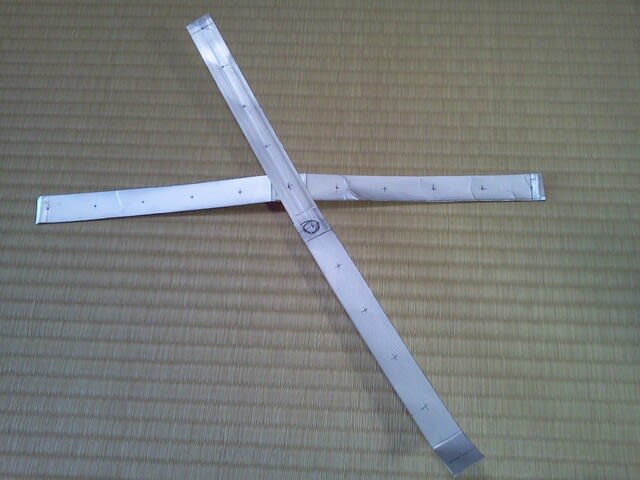

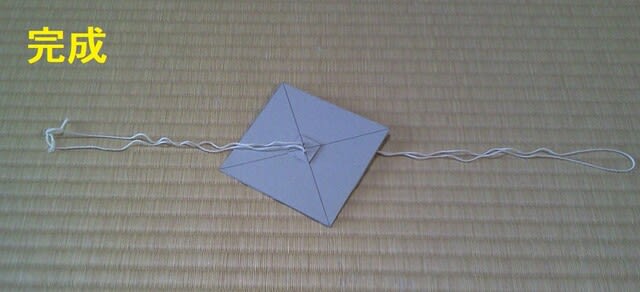

長いしおりも同じように輪ゴムとつなぐと完成です。

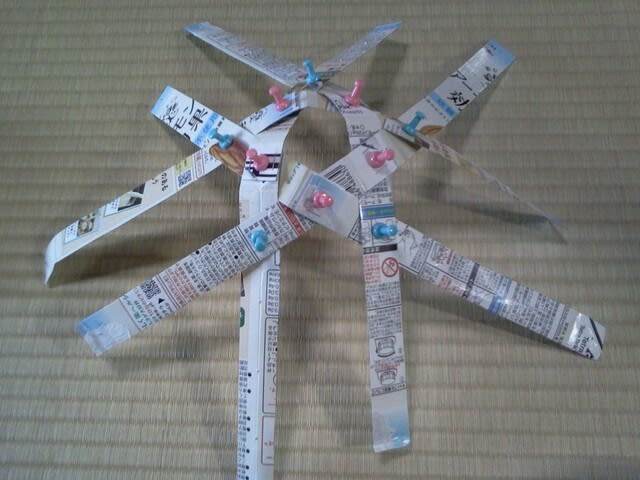

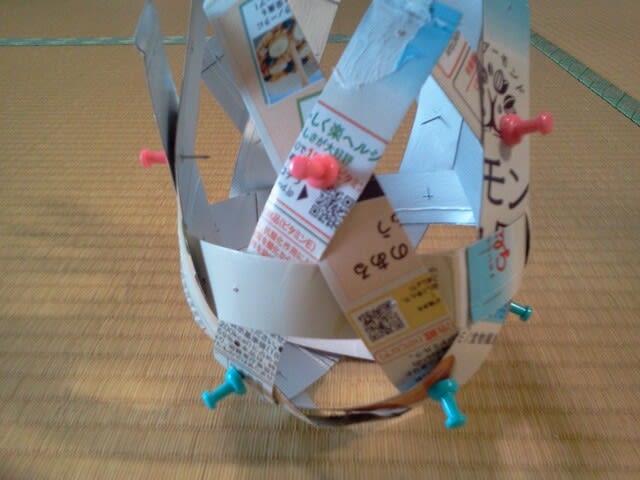

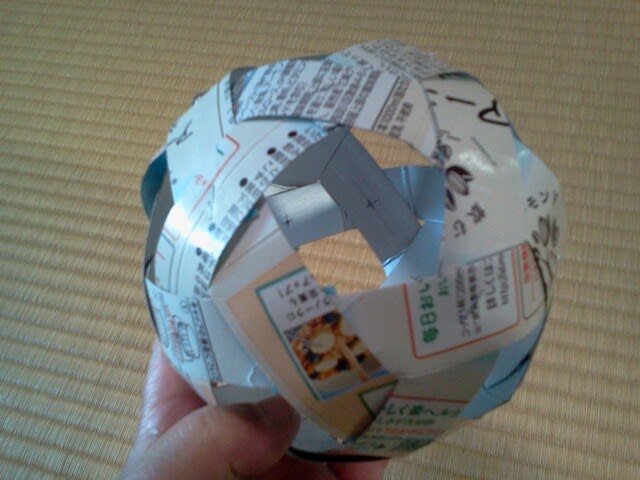

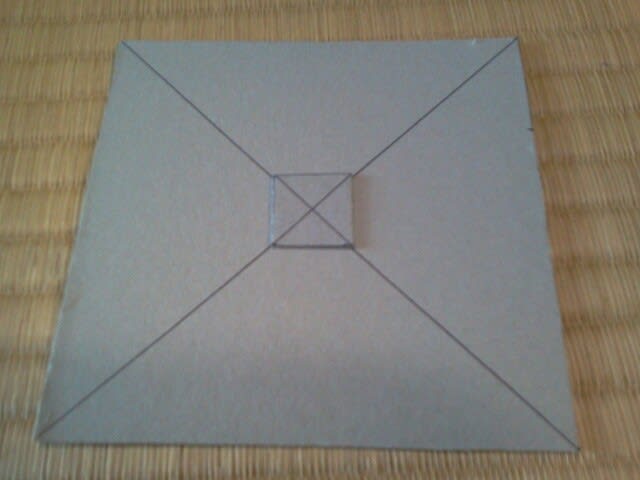

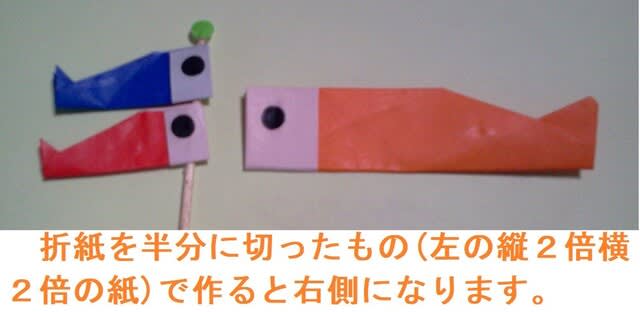

このようなものが出来上がります。

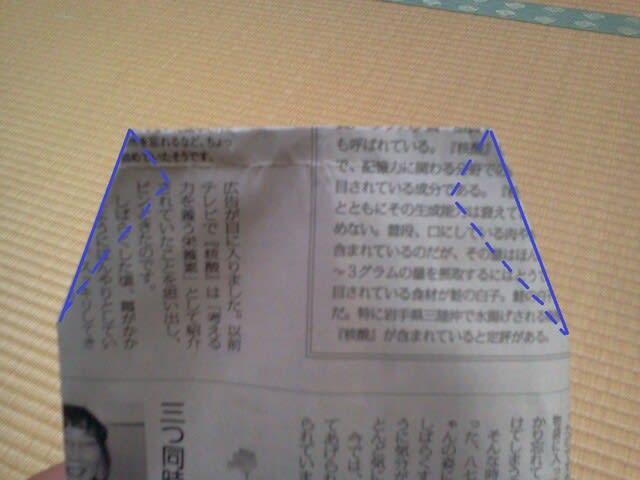

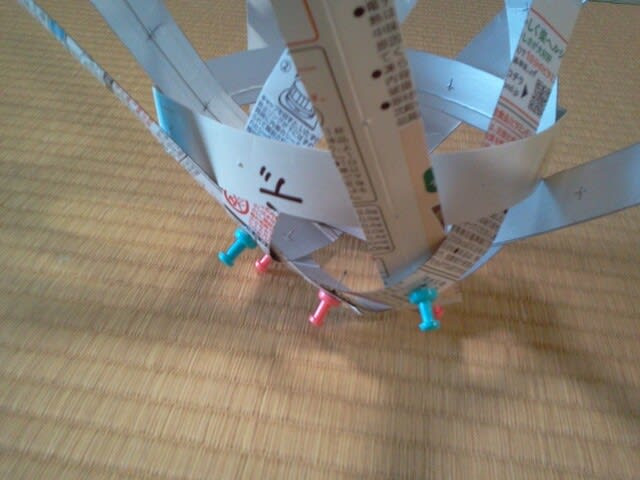

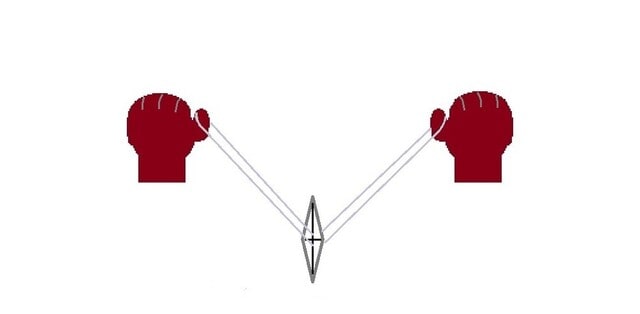

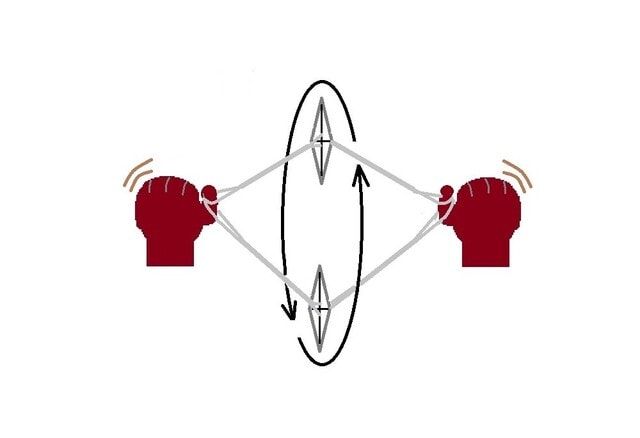

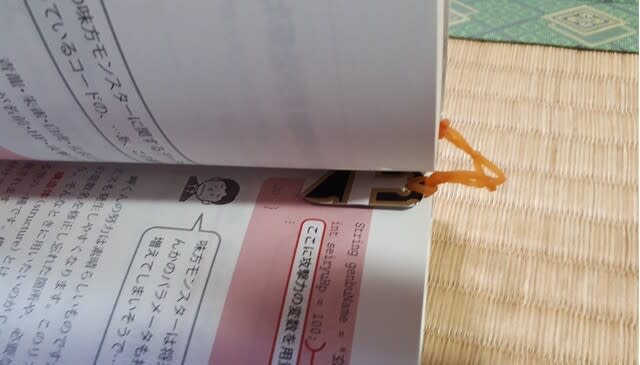

使い方を写真で紹介します。

Bをつくります。

材料です。工具はAと同じで画びょう・つまようじ・ハサミです。

しおりはAの短いしおりと同じ寸法です。Aのしおりの本に固定する部分を大きな輪ゴムで置き換えました。

まず、輪ゴムを結びます。

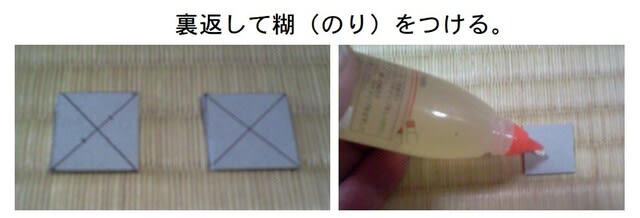

しおりの厚紙に穴を空けます。

その穴と輪ゴムをつなぎます。

輪ゴムを本固定用の大きい輪ゴムをつなぎます。

つながったら完成です。

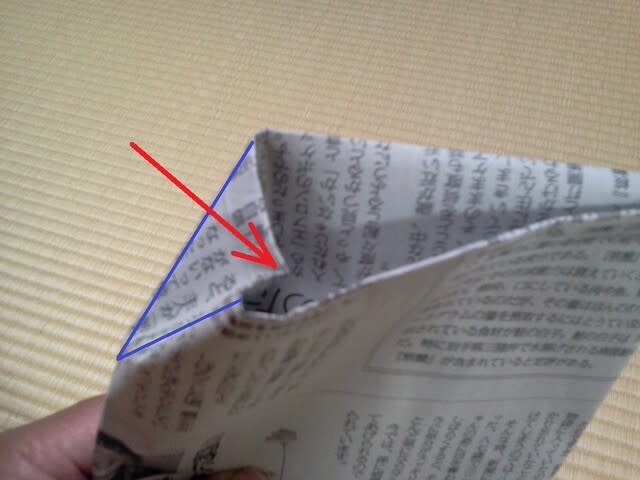

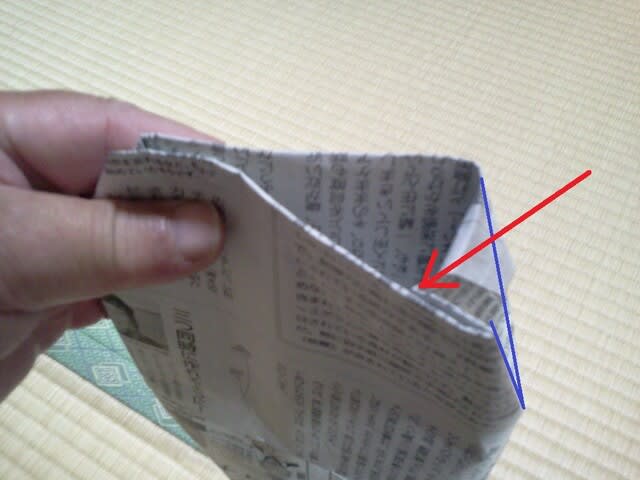

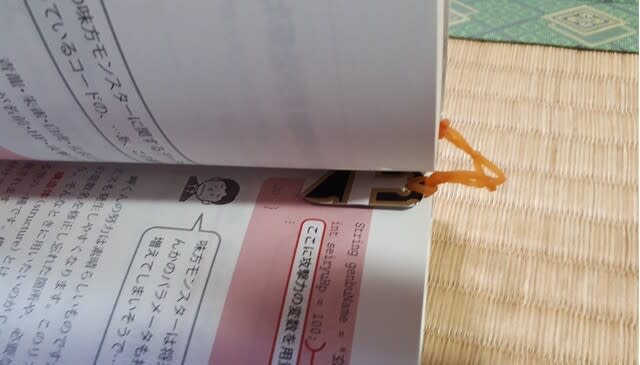

使い方を紹介します。

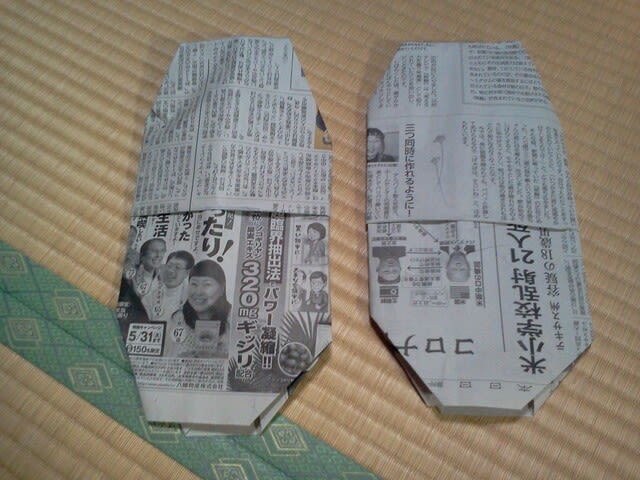

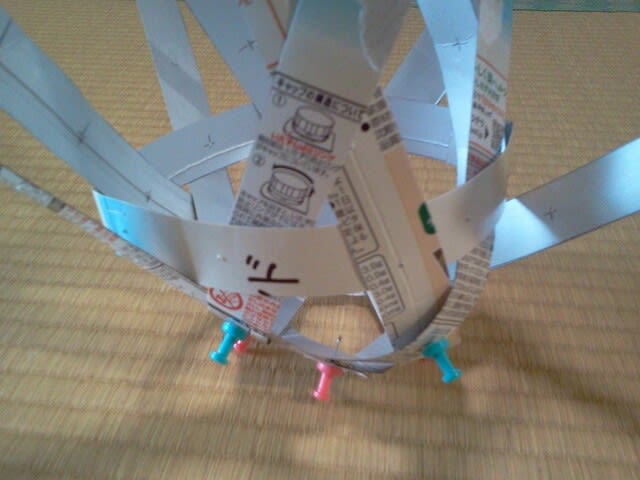

使っているところ2種です。

これをつくって重宝しています。いつもしおりが本についていて便利です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

そこで、もっと使いやすいものはないかと考えていました。直ぐ挟めて外れないもの、外れてもなくならないもの、本に固定されていても邪魔にならないものなどです。

そういうことで考えたのが次の2種(A、B)です。

Aは長いしおりと短いしおりを輪ゴムでつないだものです。長いしおりは目次のページなどの奥に挟んでに本に固定するためのものです。短いしおりは読んでいるページに挟むためのものです。これは読んでいるときは外しておきます。外しても輪ゴムでつながっていますからなくなることはありません。輪ゴムは数か所縛(しば)って線状にします。(輪状だったらひっかることが考えられます。)

Bは本に固定するところを、Aの長いしおりを大きめの輪ゴムで置き換えました。私の場合、使い古したチョッと伸びた輪ゴムにしました。これを表紙と目次のページの奥まではめ込んで外れないようにします。あとはAと同じです。

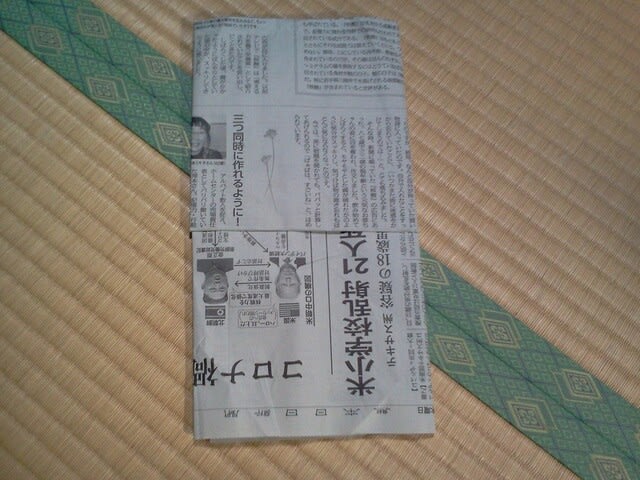

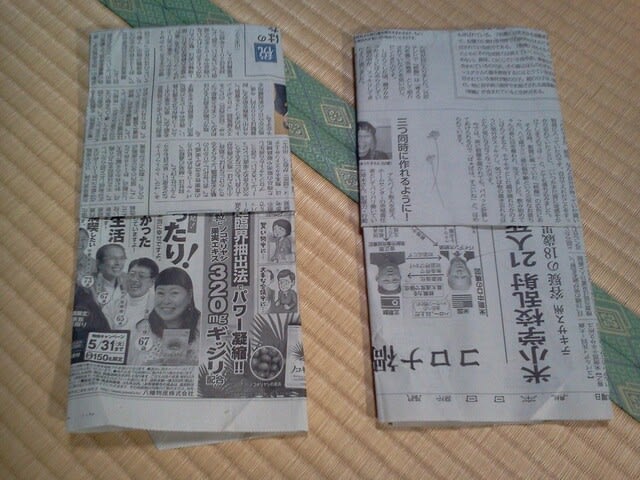

実際に使っているところです。

上の本がAです。下の本がBです。こんな感じです。大変良好に使っています。一度に50Pから100Pほど読んもわからないところが多いですが、繰り返し読んでいくとわかってくるのが不思議です。どうしてもわからないところもありますが、同じような内容の本を読んでいくと視点が代わって理解できるようにもなります。不思議ですね。

しおりAをつくります。

材料と工具です。

空箱と輪ゴム1つが材料です。

画びょう・つまようじ・ハサミが工具になります。

材料です。

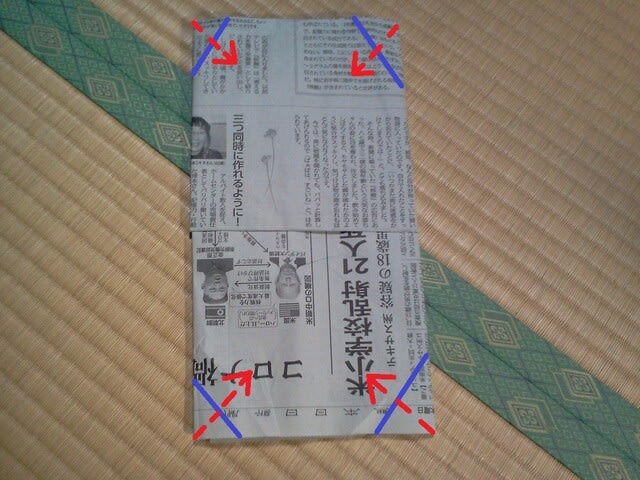

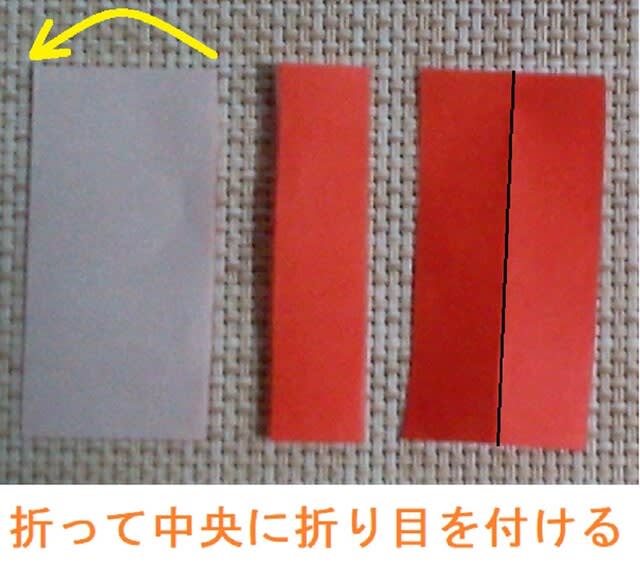

空き箱をハサミで切って、長いしおりと短いしおりをつくります。記入してある寸法は“めやす”です。自分で適当に決めてください。

輪ゴムを数か所結びます。写真の場合は3か所結びました。

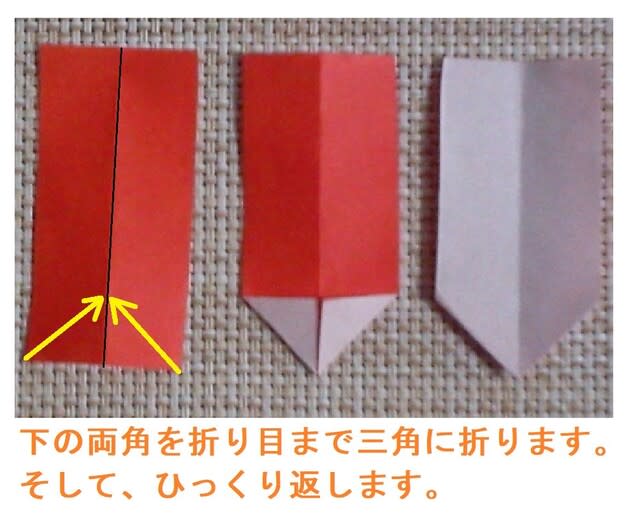

短いしおりに穴を空けます。

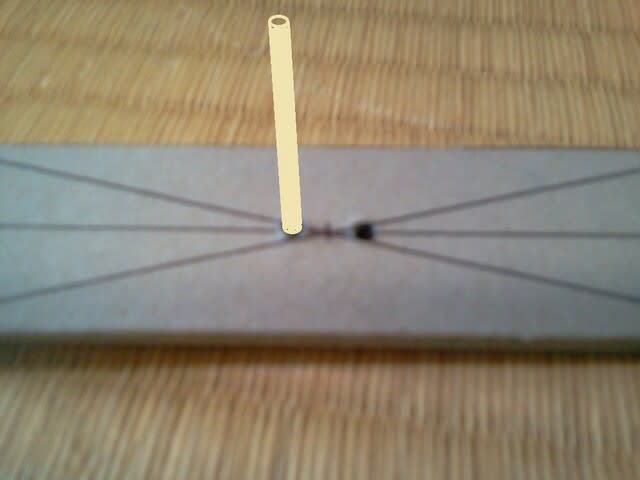

まず、画びょうを刺して小さな穴を空けます。(左:画びょうを刺す。 右:小さな穴)

穴を空ける場所は端(はし)から5~7mmのところがいいと思います。

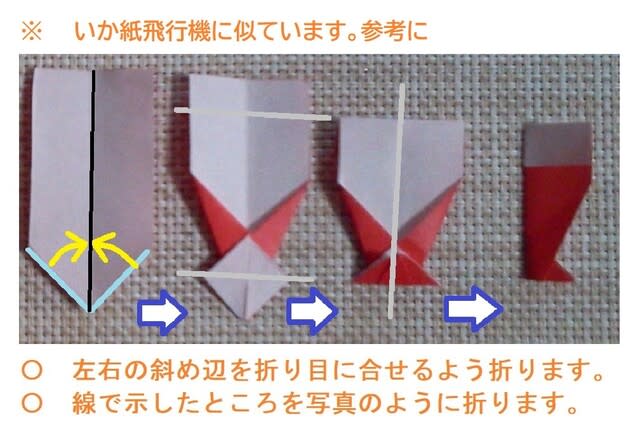

空いた小さな穴につまようじを差し込んで、穴を大きくします。(左:つまようじを刺す。 右:大きな穴)

長いしおりも同じようにして大きな穴を空けます。

画びょうで小さな穴を空け、そこにつまようじを刺して、大きな穴が空きました。

短いしおりに輪ゴムをつなぎます。

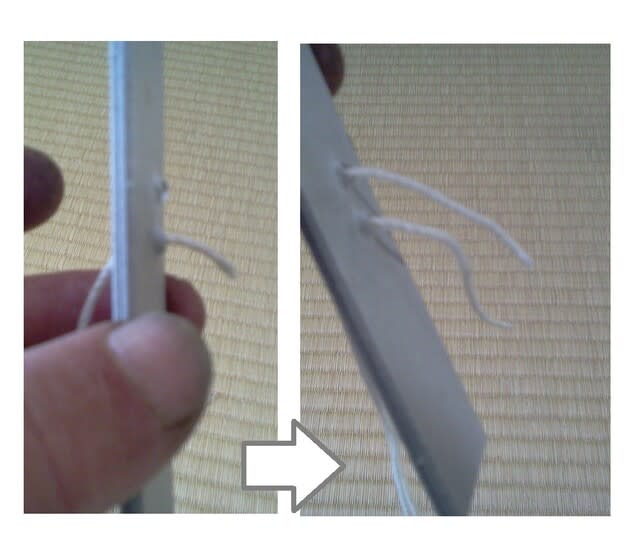

輪ゴムの一方を穴に通します。そのままでは入らないので、つまようじで押し込みます。

通った向こう側は“輪”になっているので、その輪に輪ゴムのもう一方の端を通します。

通した後引っ張ると“つながり”ます。

長いしおりも同じように輪ゴムとつなぐと完成です。

このようなものが出来上がります。

使い方を写真で紹介します。

Bをつくります。

材料です。工具はAと同じで画びょう・つまようじ・ハサミです。

しおりはAの短いしおりと同じ寸法です。Aのしおりの本に固定する部分を大きな輪ゴムで置き換えました。

まず、輪ゴムを結びます。

しおりの厚紙に穴を空けます。

その穴と輪ゴムをつなぎます。

輪ゴムを本固定用の大きい輪ゴムをつなぎます。

つながったら完成です。

使い方を紹介します。

使っているところ2種です。

これをつくって重宝しています。いつもしおりが本についていて便利です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。