いよいよ二学期が始まり11日(月)が最初の放課後子ども教室です。作るのは紙トンボです。紙トンボは竹串と紙の羽を強力に接着しなければならないので接着剤を使わなければいけません。そこで最初に工夫したのが「接着するばかりの状態で持って来てもらい指導者が接着剤で接着する。」というものです。しかし毎回私の指は接着剤で固まってしまいました。次の工夫は「事前に厚紙を竹串に接着したものを子どもたちに提供して、それに羽をノリでくっ付けてもらう。」というものでした。厚紙は固くノリを付けて湿らしても羽の局面にはすんなりくっつかないんです。そこでゴム板を刺して押さえつけていました。

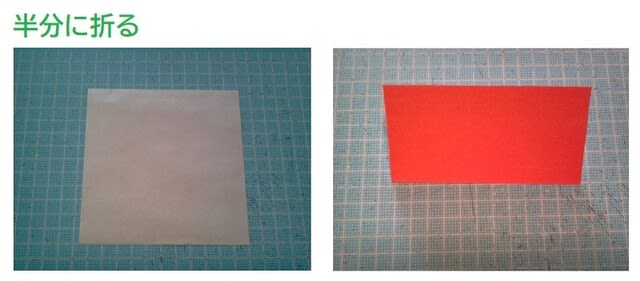

今回の工夫は「厚紙の代わりに画用紙を使いました。」これは大成功でした。画用紙はノリを付けると柔らかくなって平面でない羽の裏側にもピッタリくっ付きます。ゴム板の抑えはいりません。まだ湿っていてもすぐ遊べます。(5分ぐらいは「注意してください。」と指導します。)

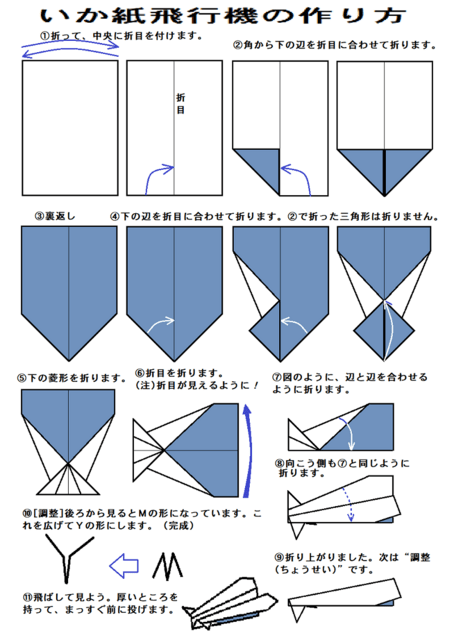

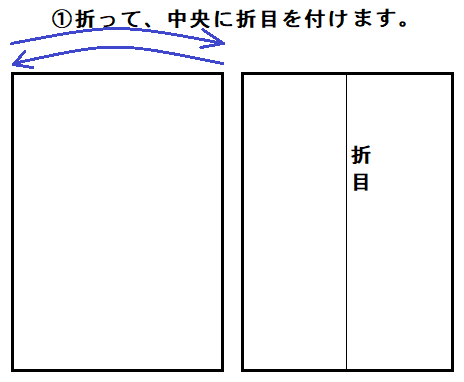

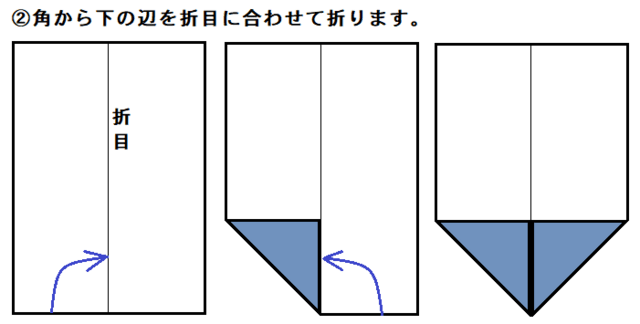

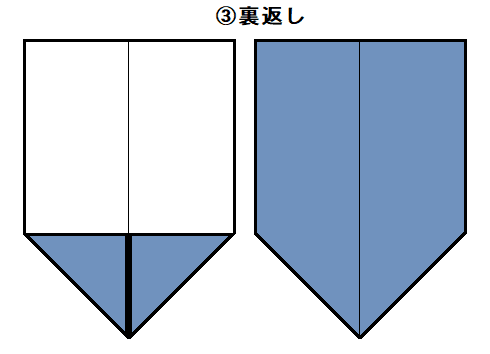

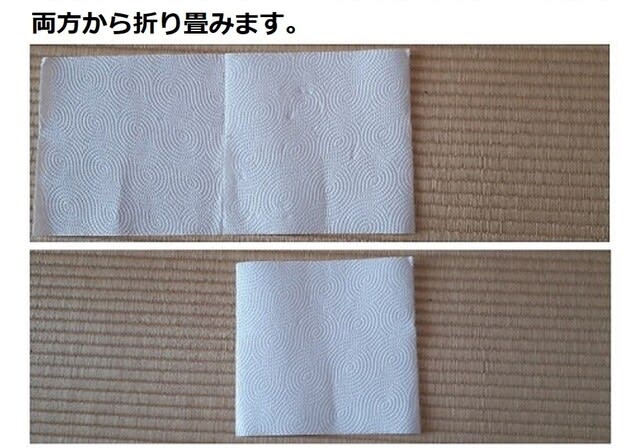

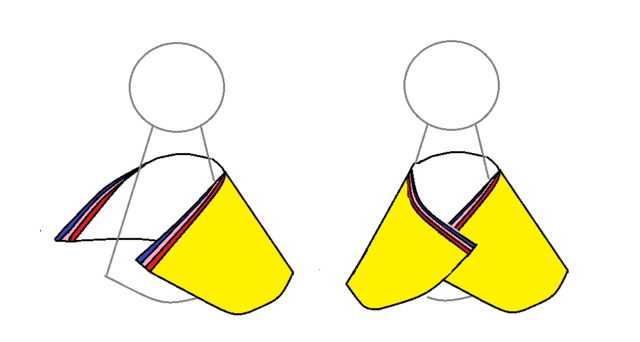

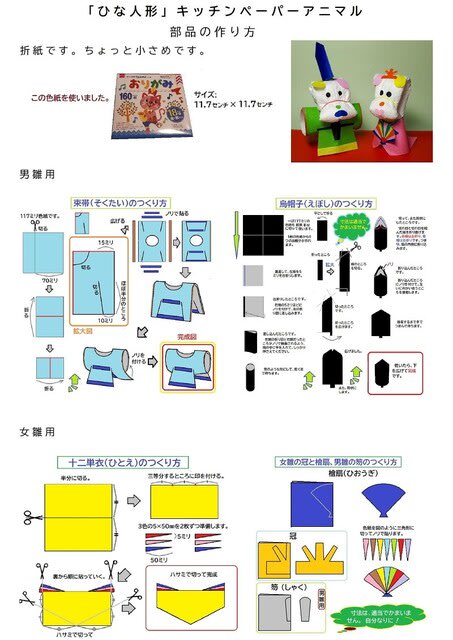

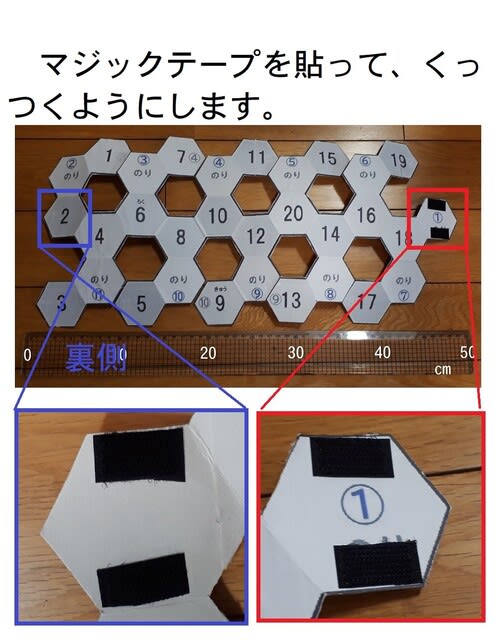

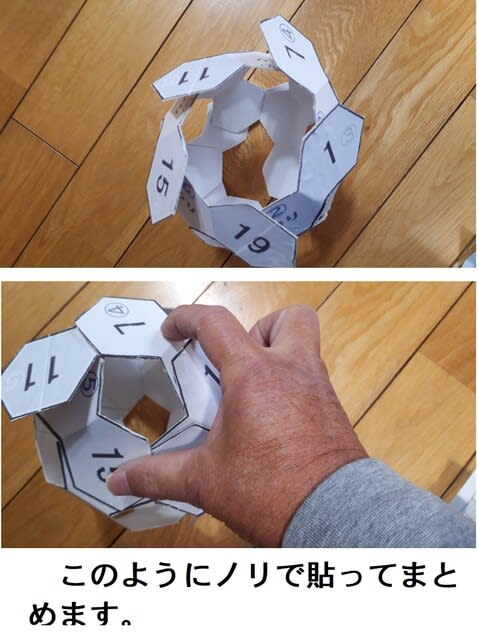

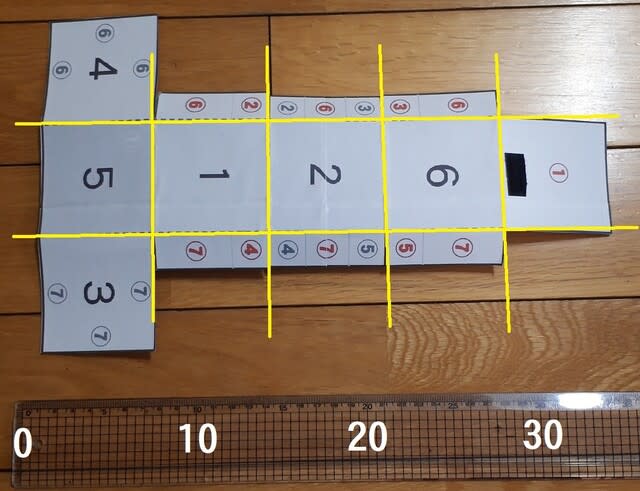

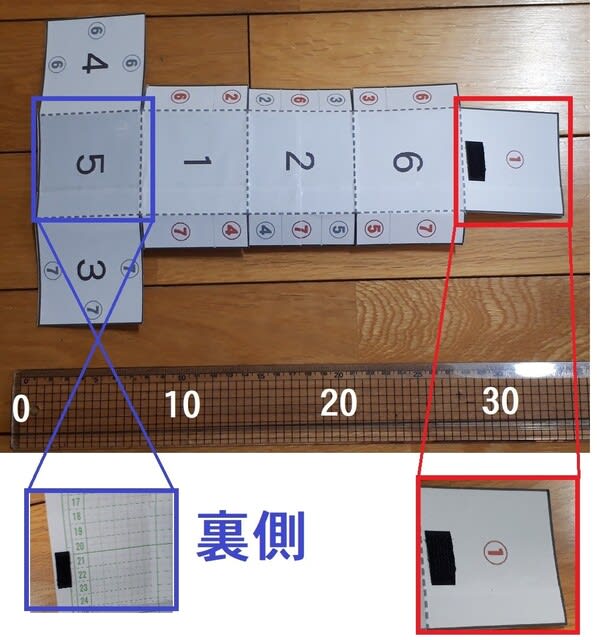

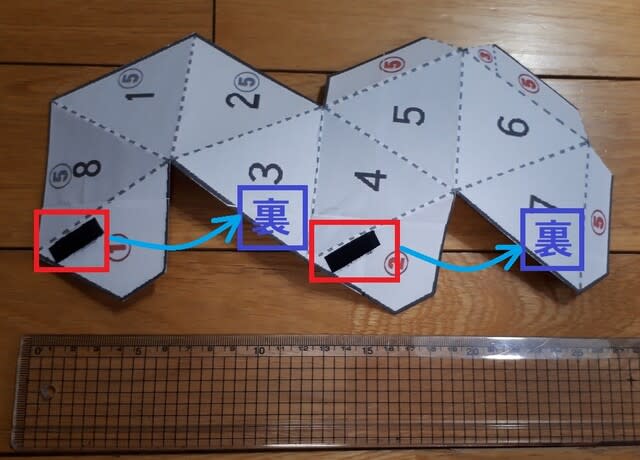

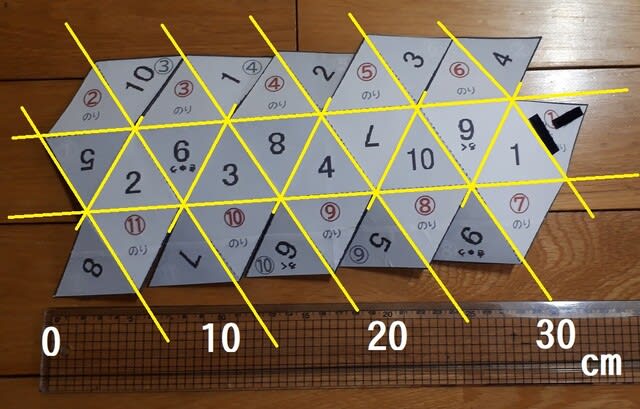

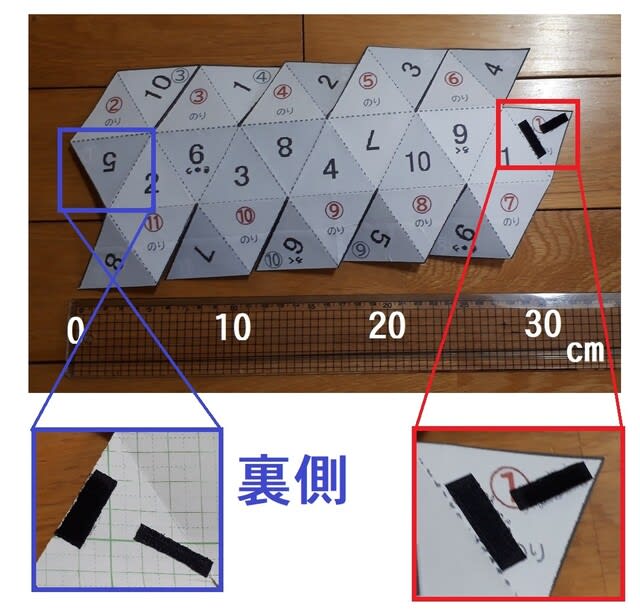

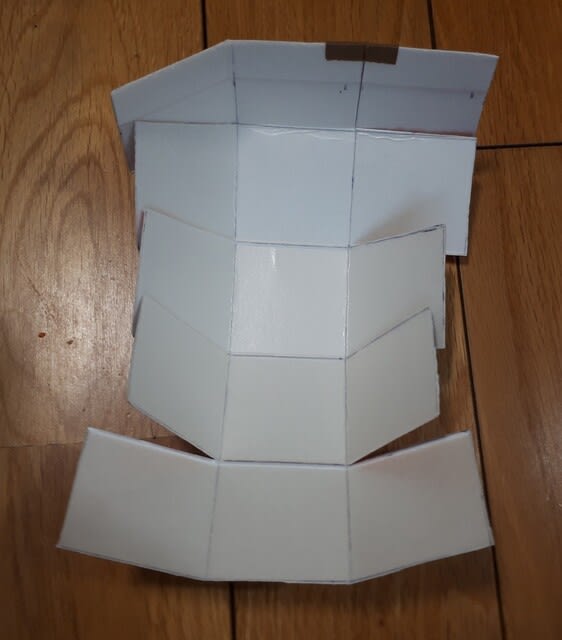

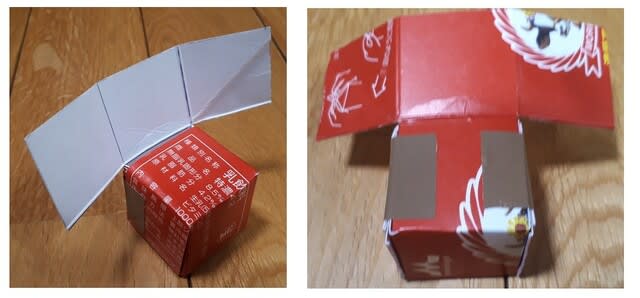

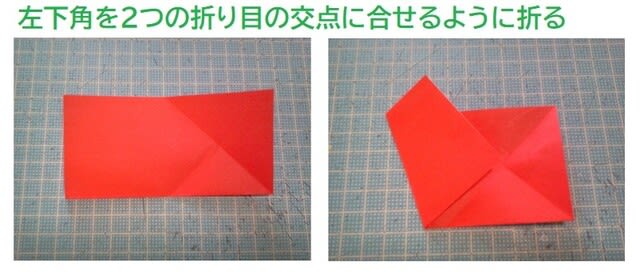

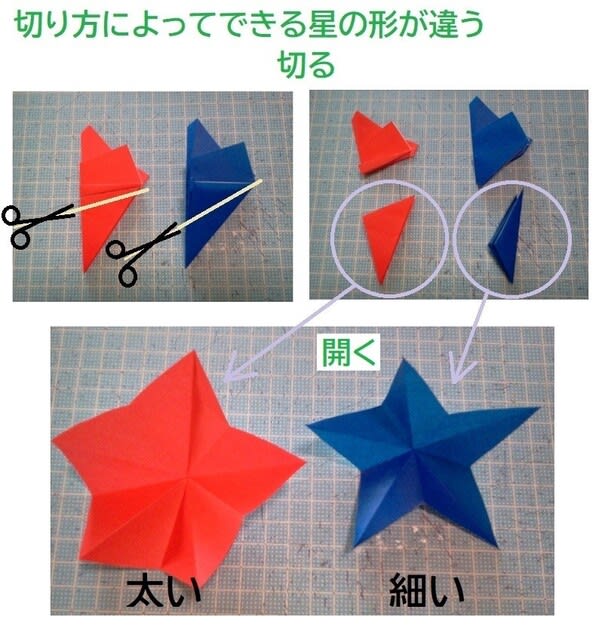

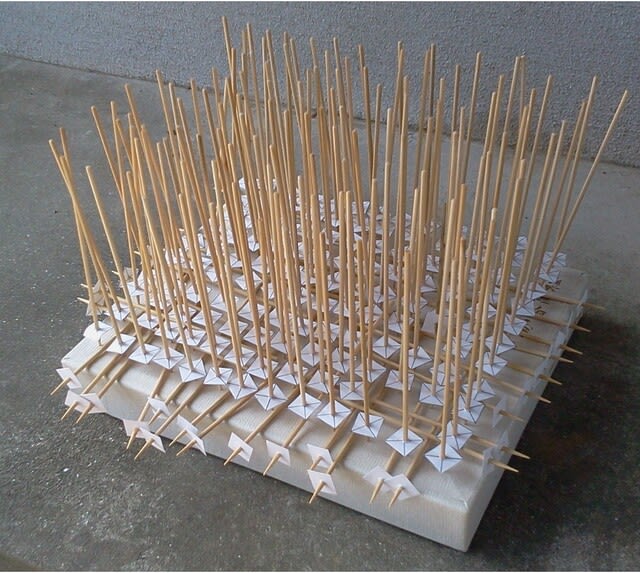

こんな風にします。

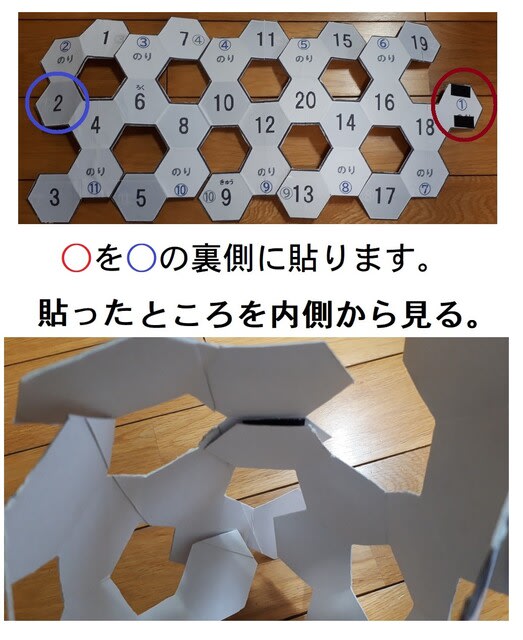

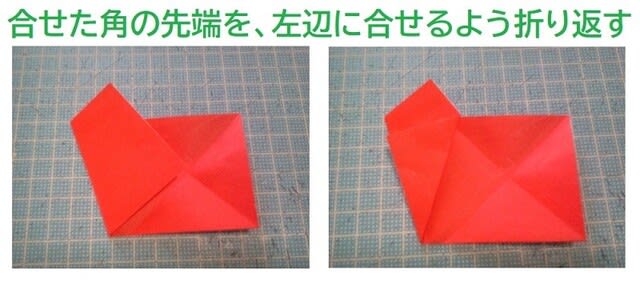

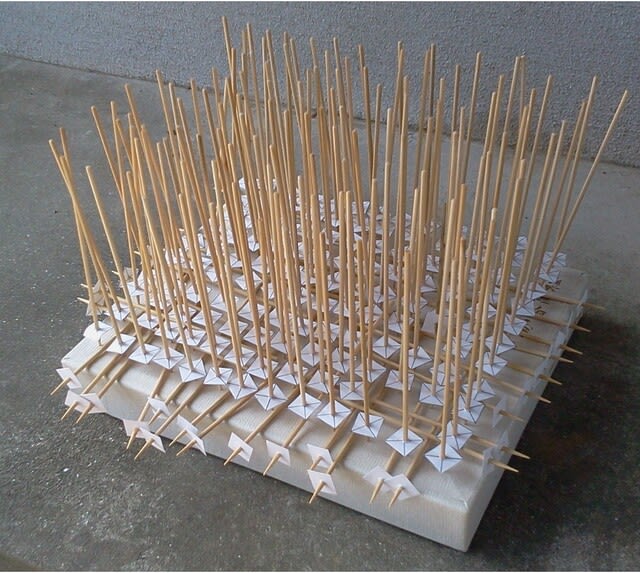

一日程度乾かします。

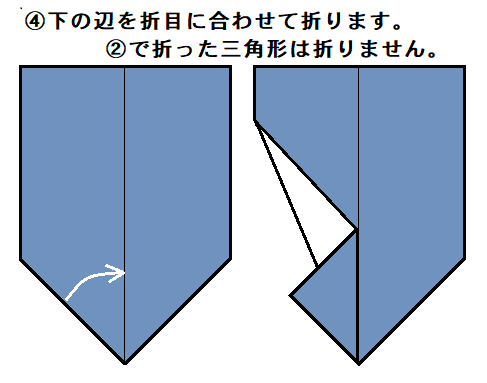

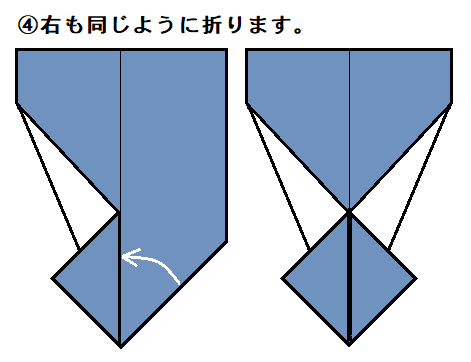

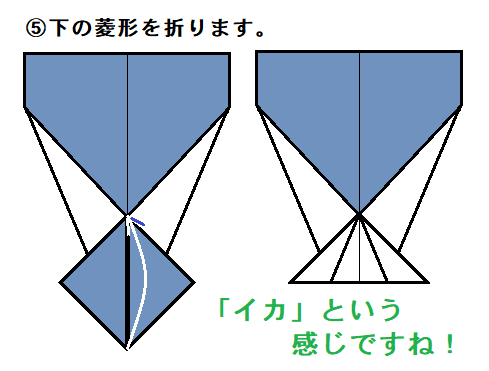

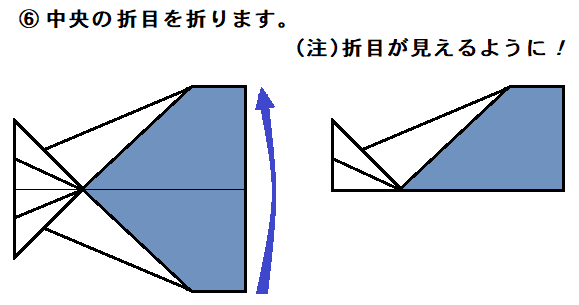

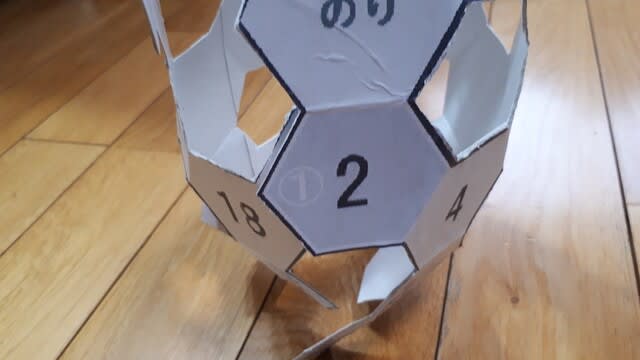

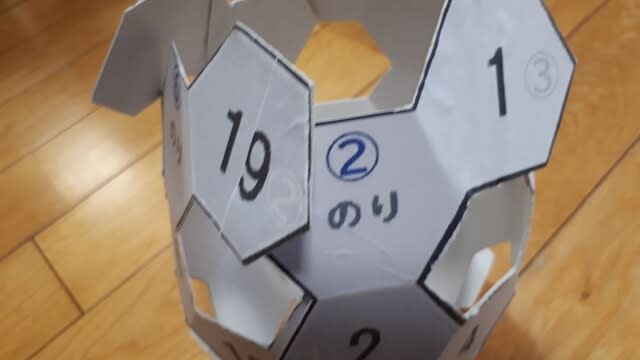

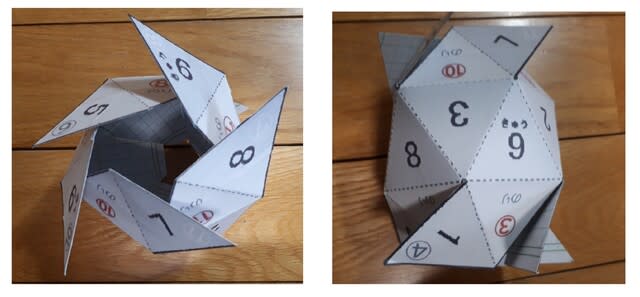

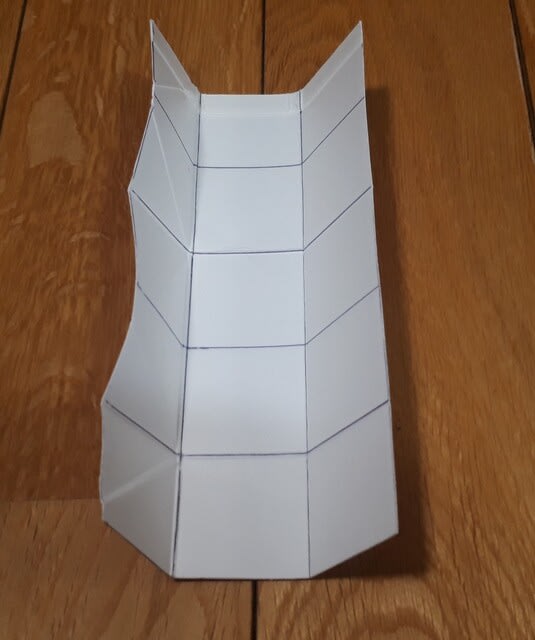

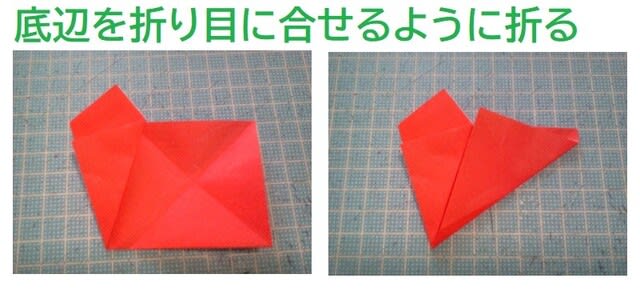

完成品です。

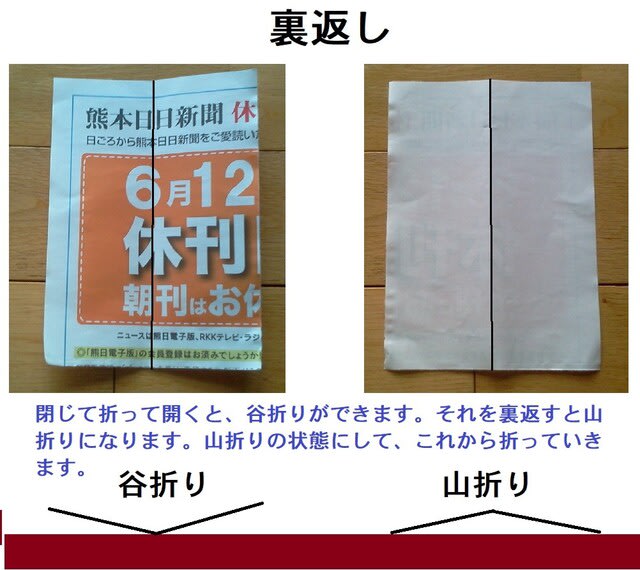

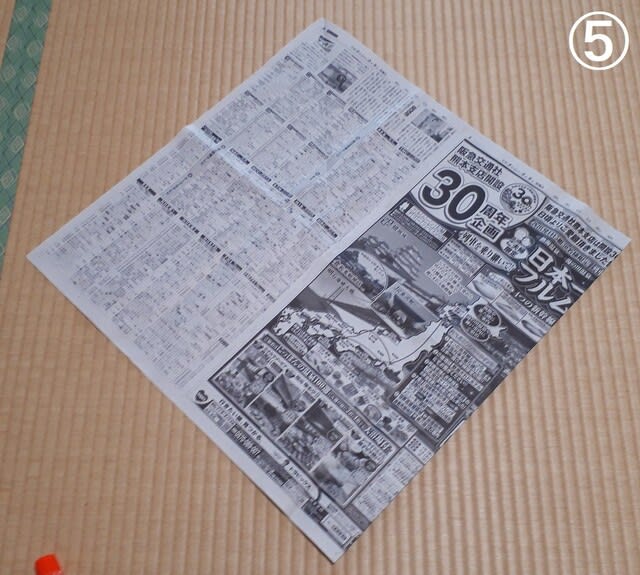

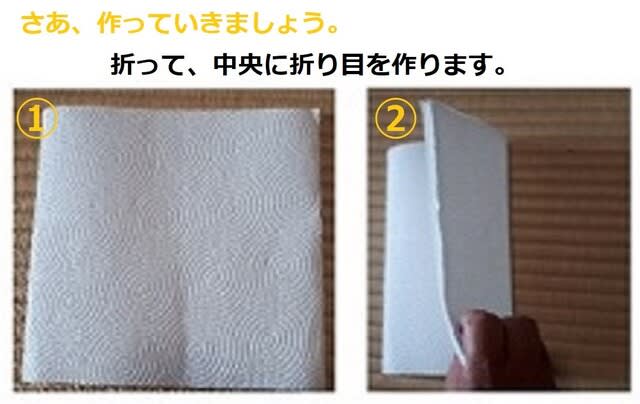

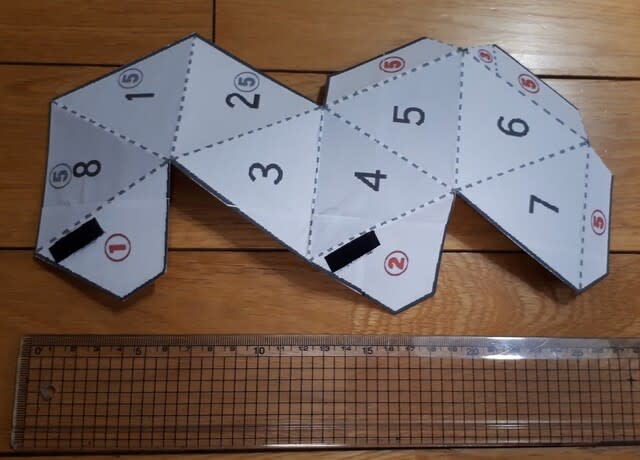

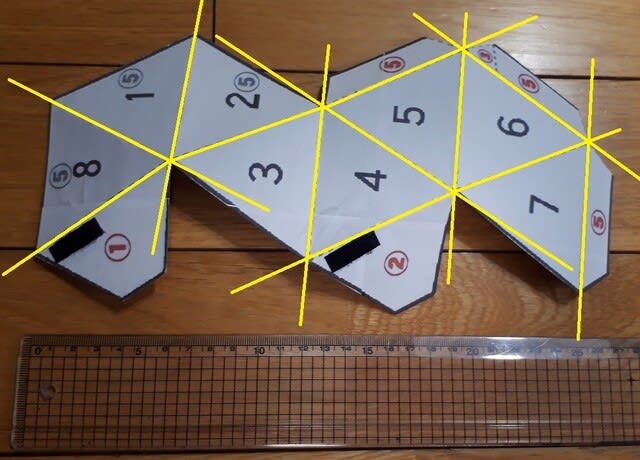

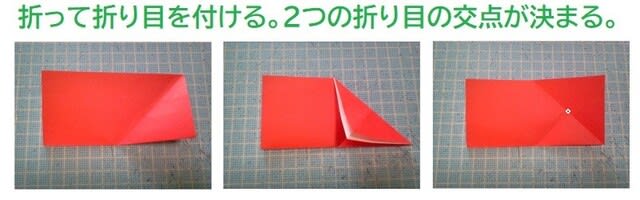

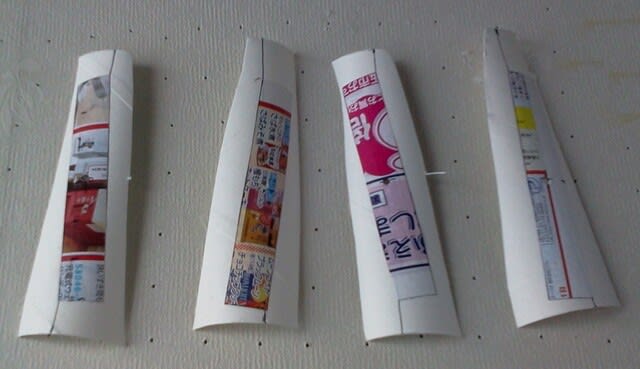

もう一つの工夫は羽を作るときにトイレットペーパーの芯のようなものに紙(短冊(たんざく))を貼りますが、柔らかい広告紙にしました。画用紙でも貼るとき筒の曲面になじめず、予め曲げ癖を付けて貼らなければいけませんでした。広告紙はそんな手間は一切ありません。裏にノリを付けると「しな~」となって筒の曲面に巻き付いていきます。

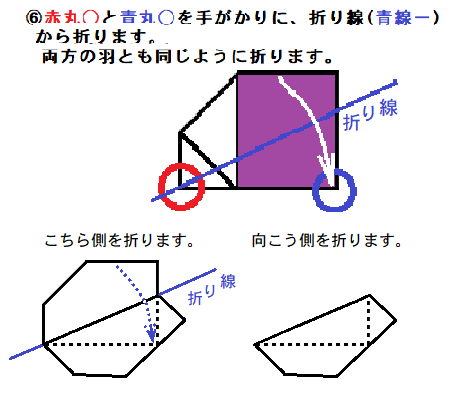

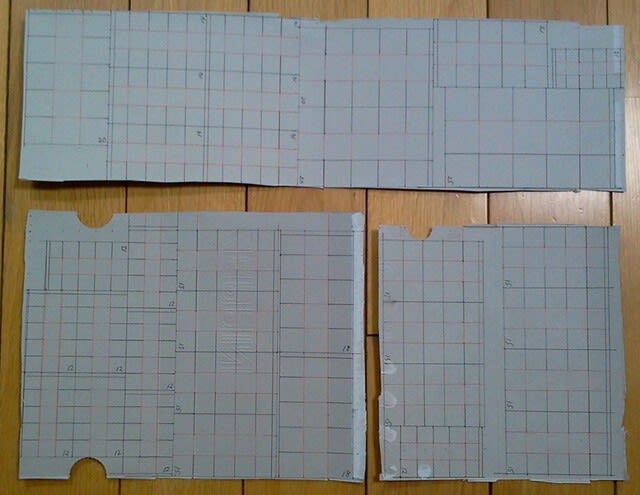

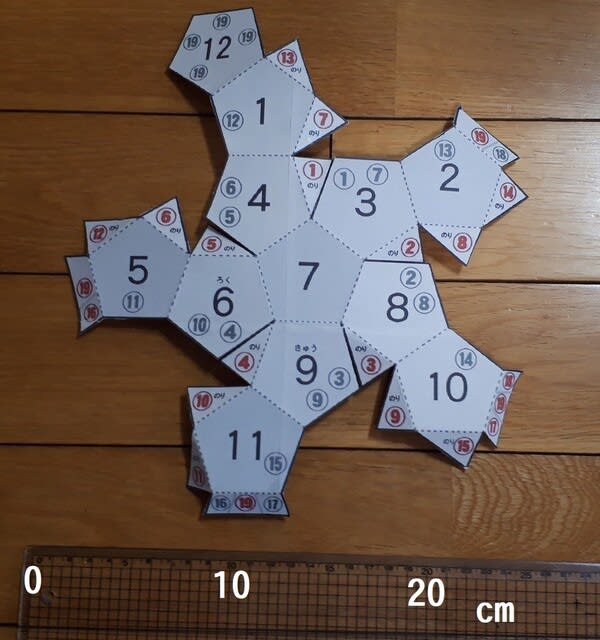

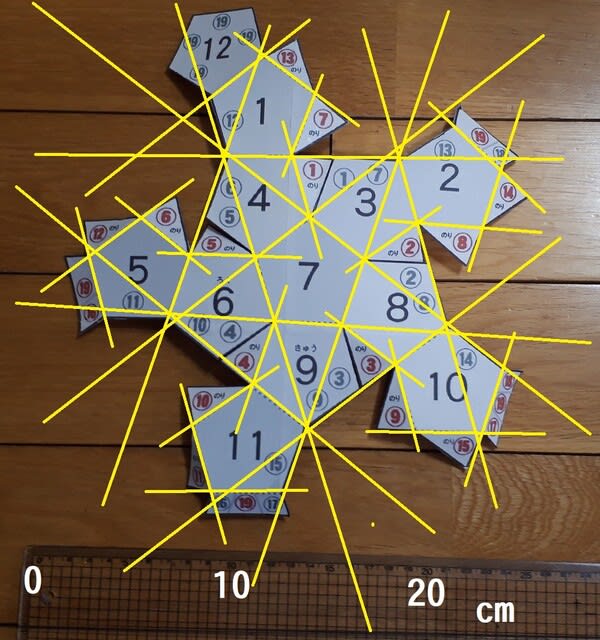

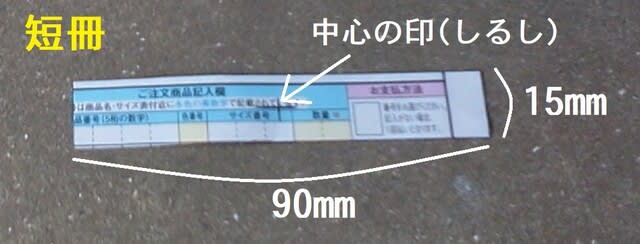

実際はこんなものです。

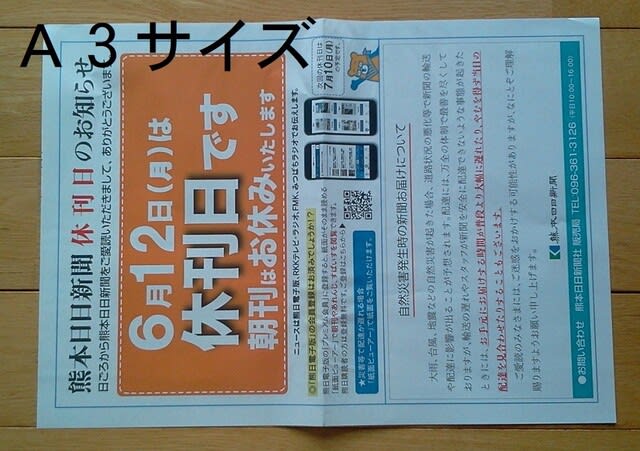

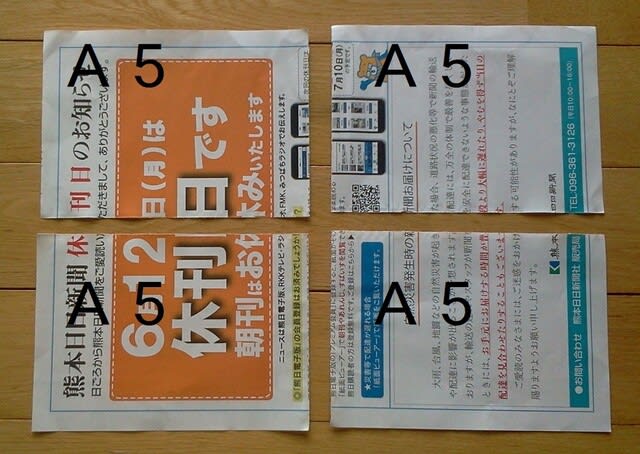

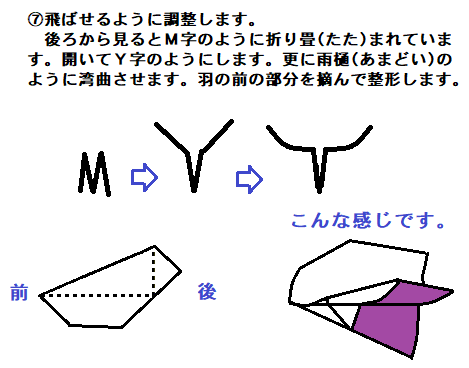

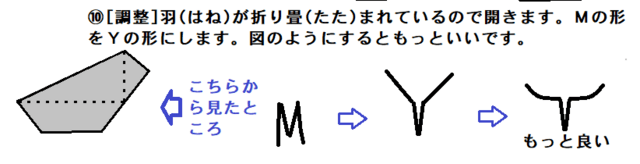

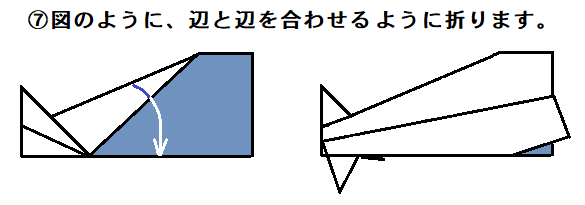

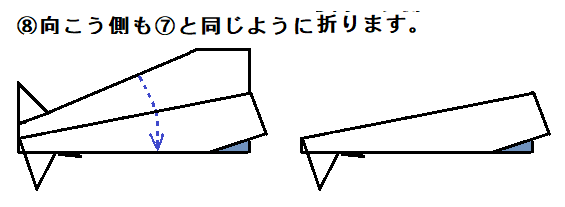

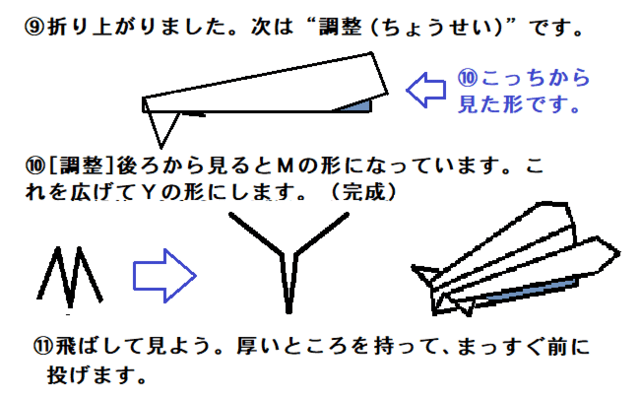

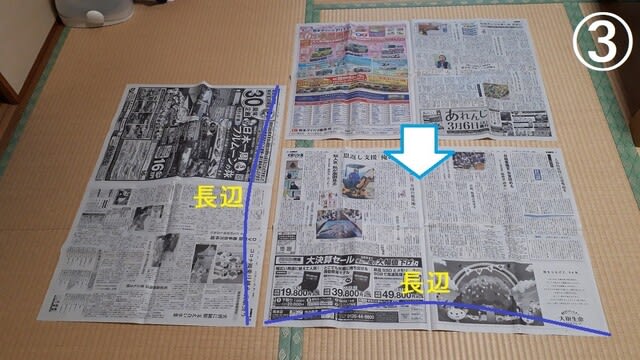

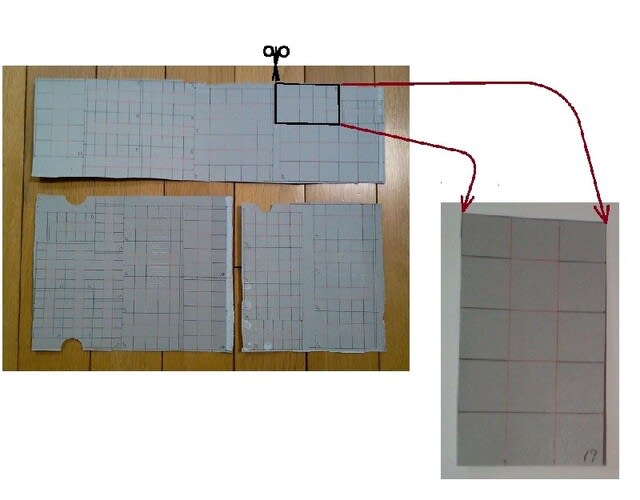

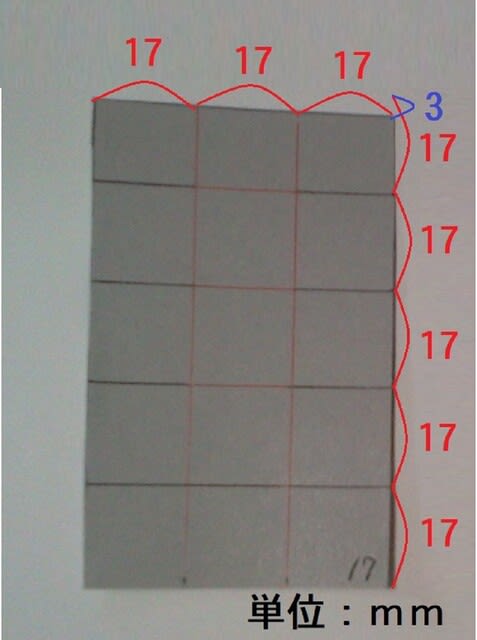

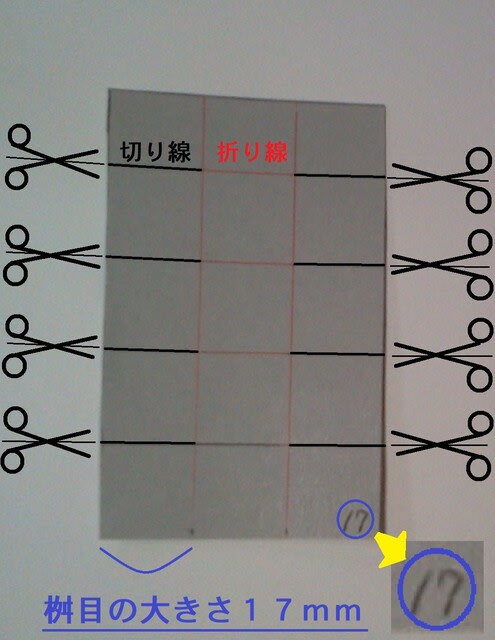

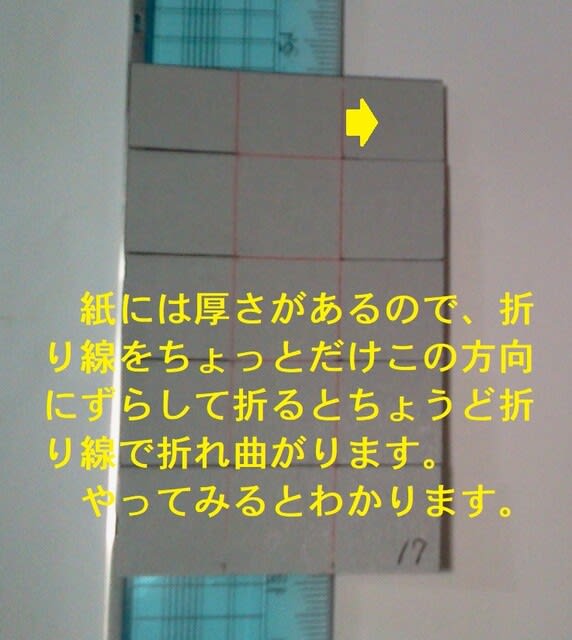

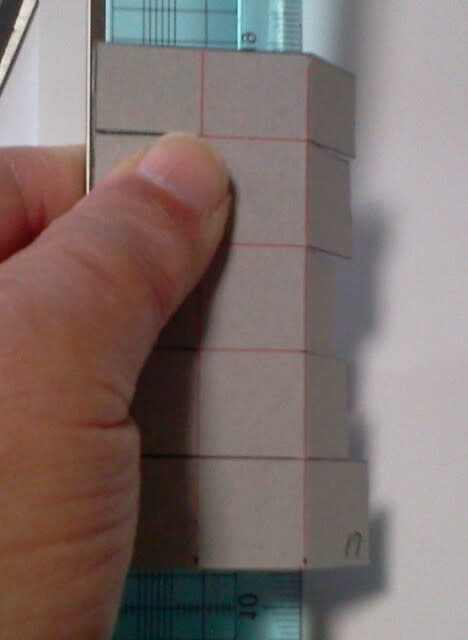

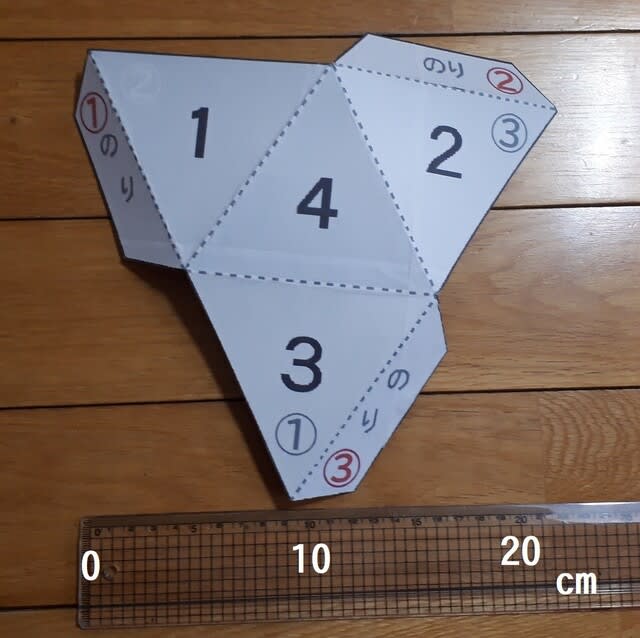

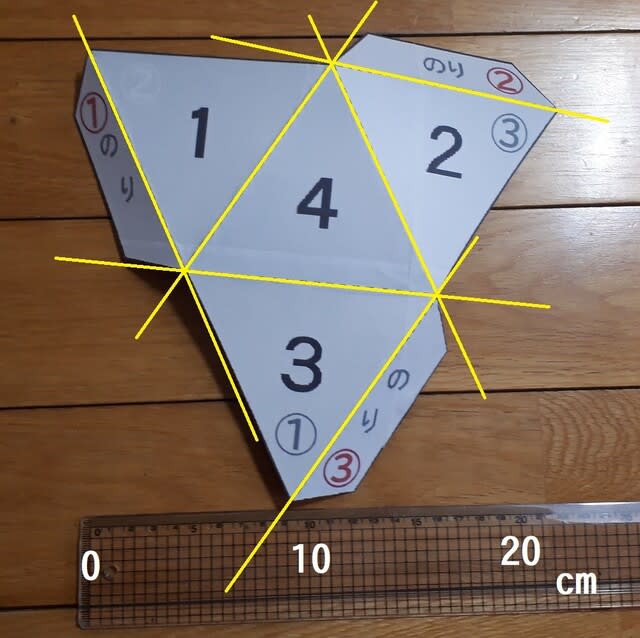

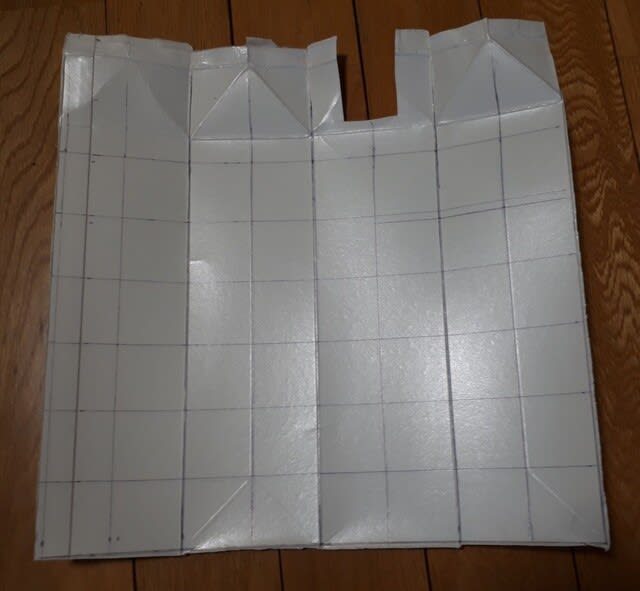

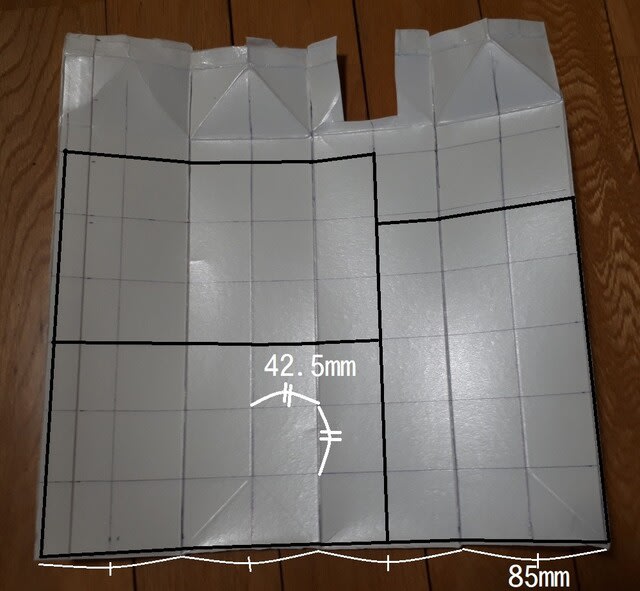

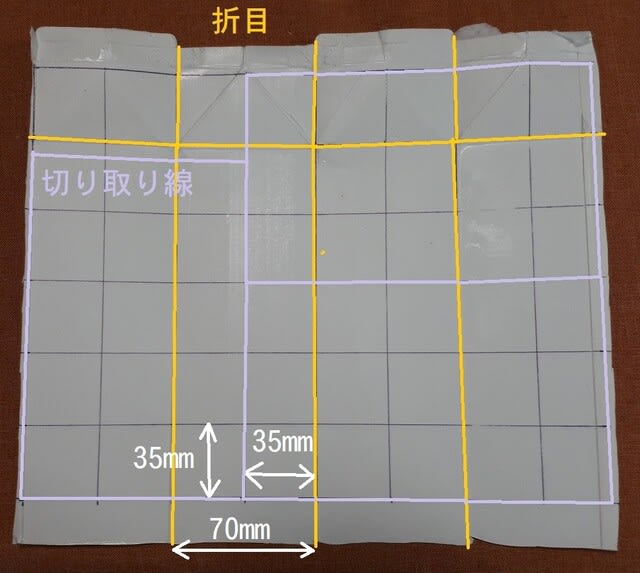

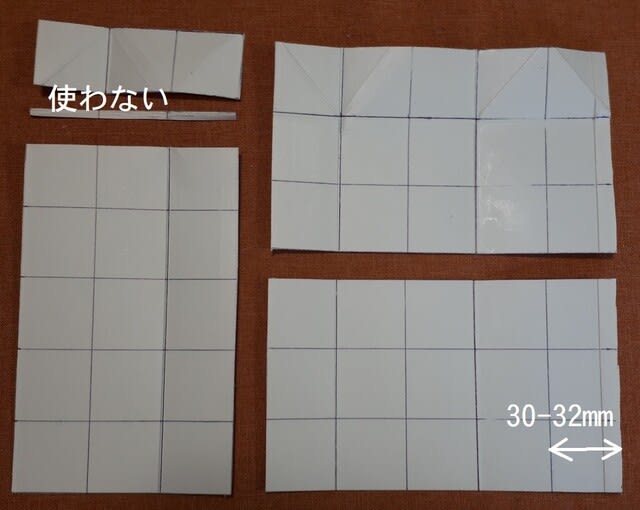

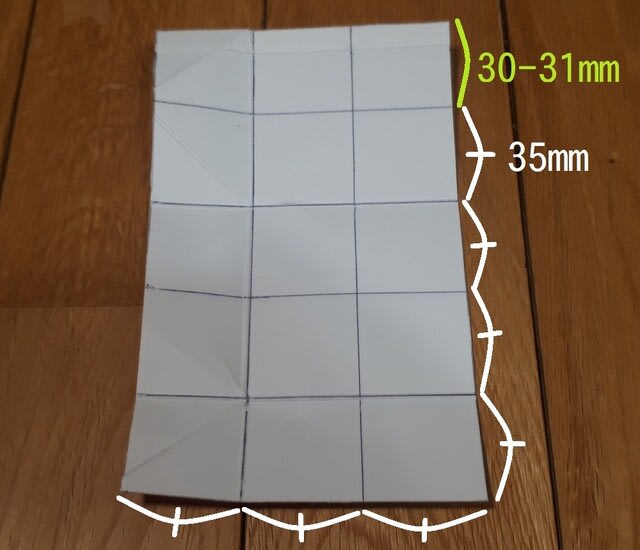

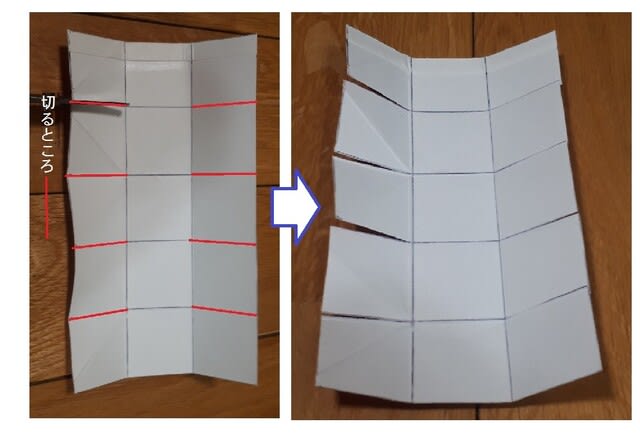

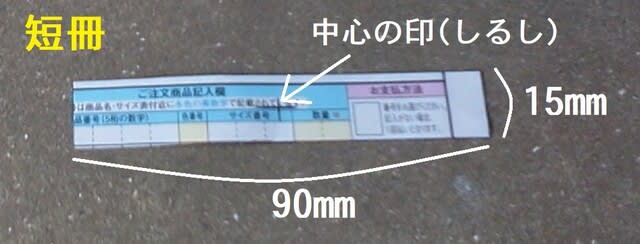

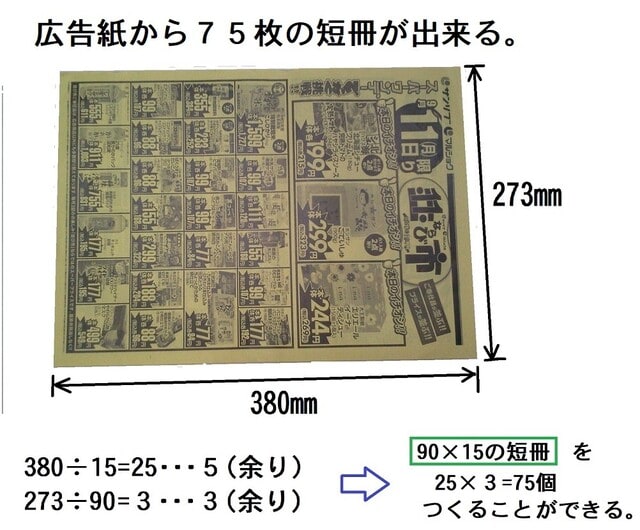

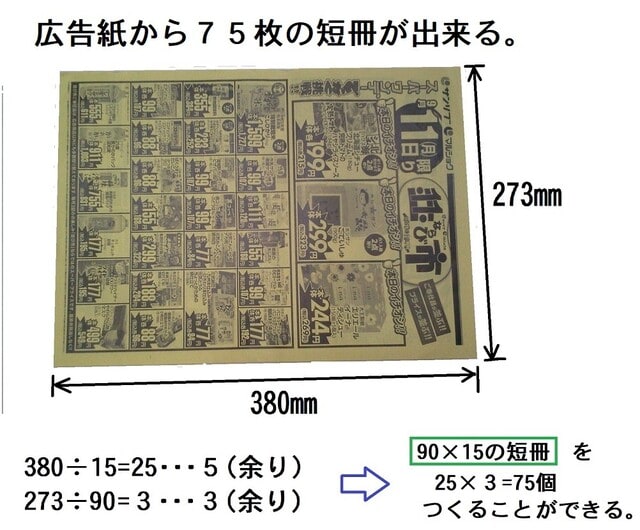

こんな風に作ります。1枚の広告紙で75枚の羽になる短冊が作れます。この大きさはA3とB4の間ですが、私の付近の広告紙はこのサイズのようです。

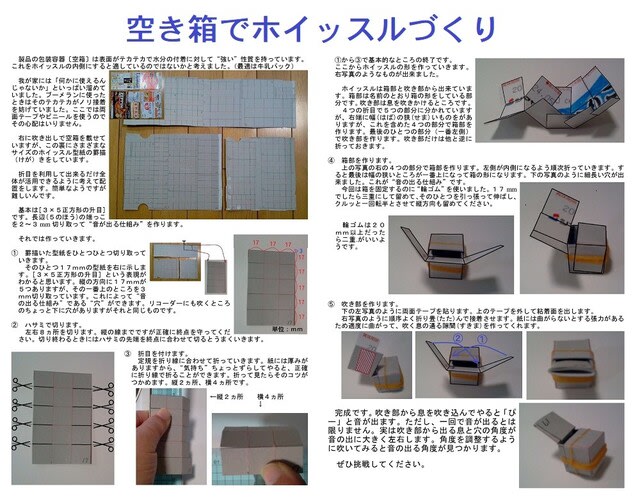

今回は「低学年児童が40分程度で作れるもの」ということで考えました。

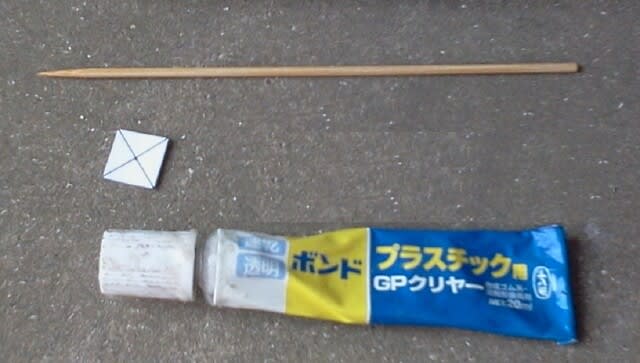

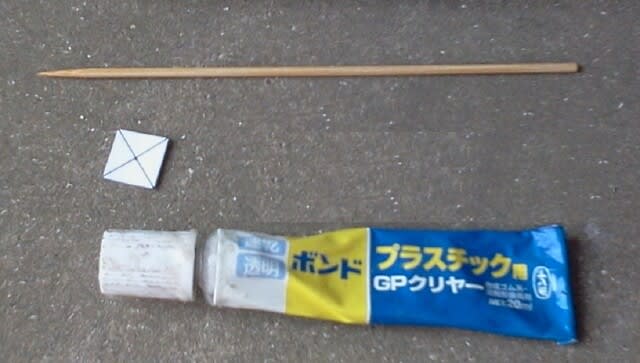

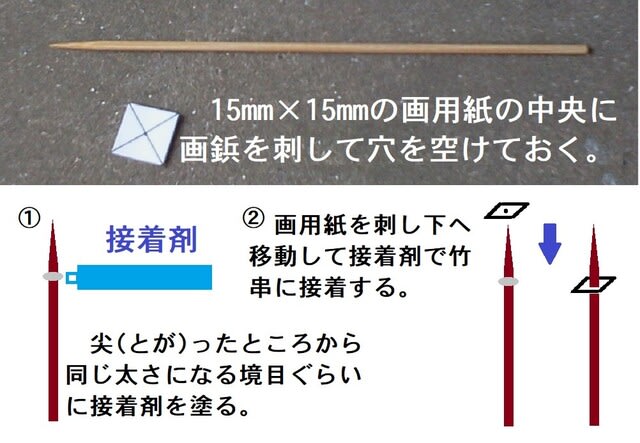

実際に子どもたちに提供する材料を作っていきます。

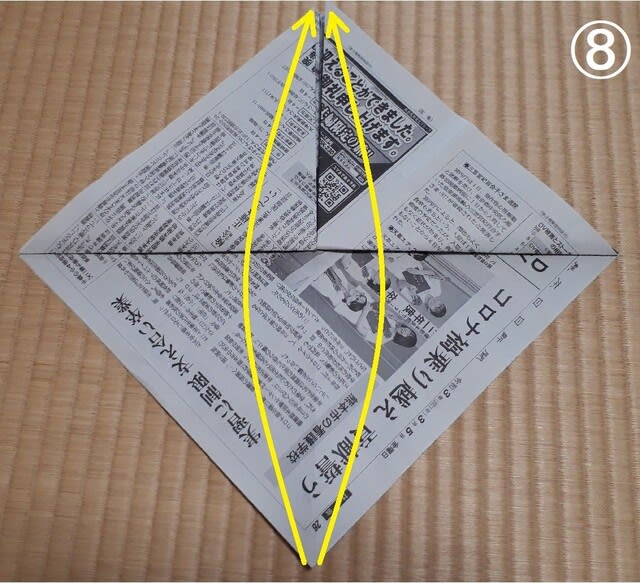

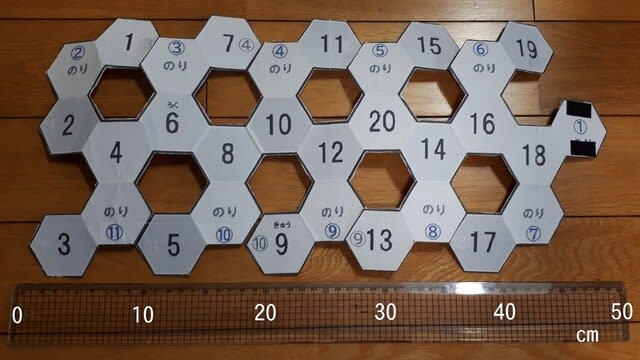

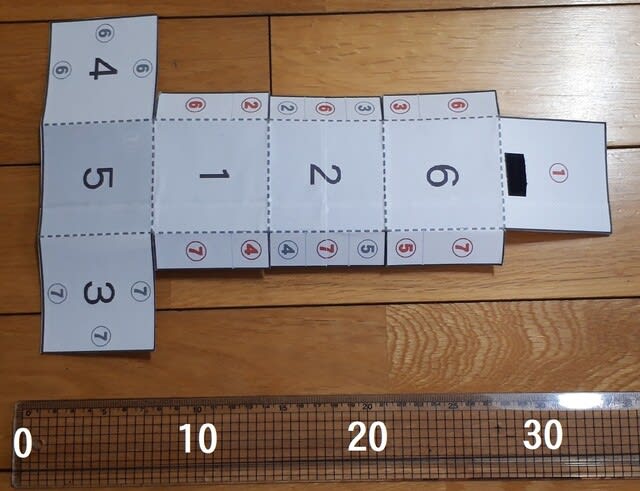

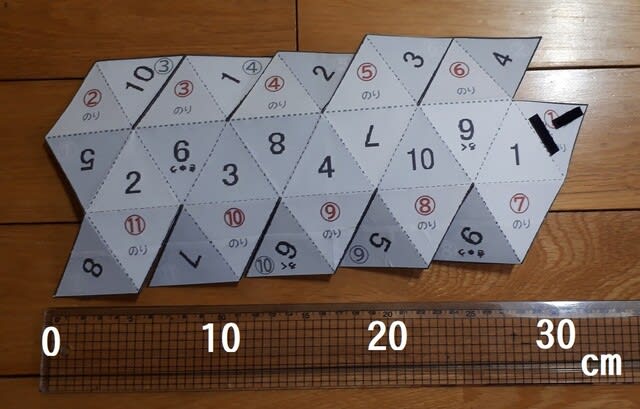

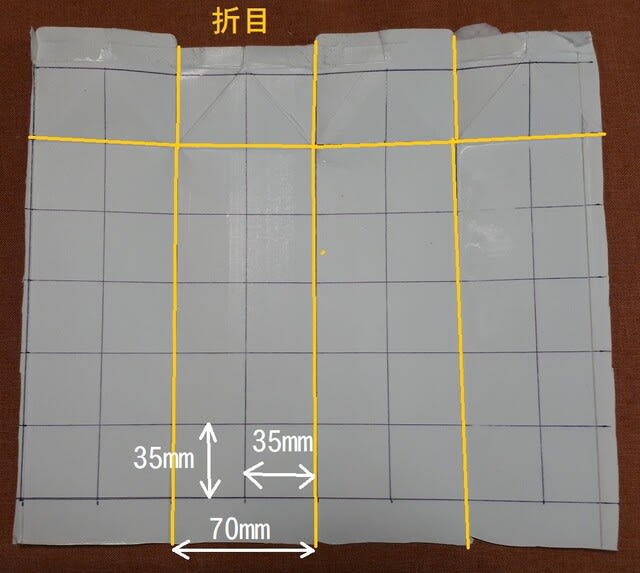

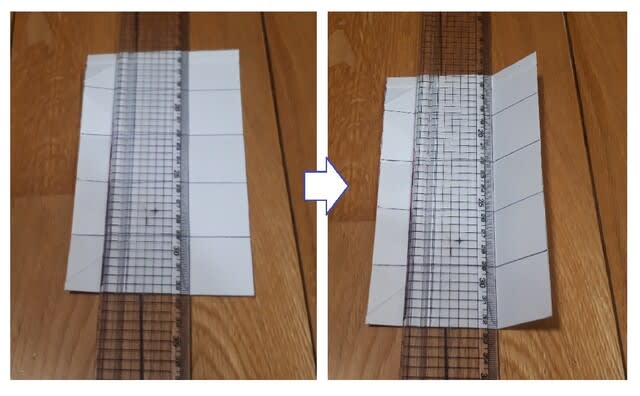

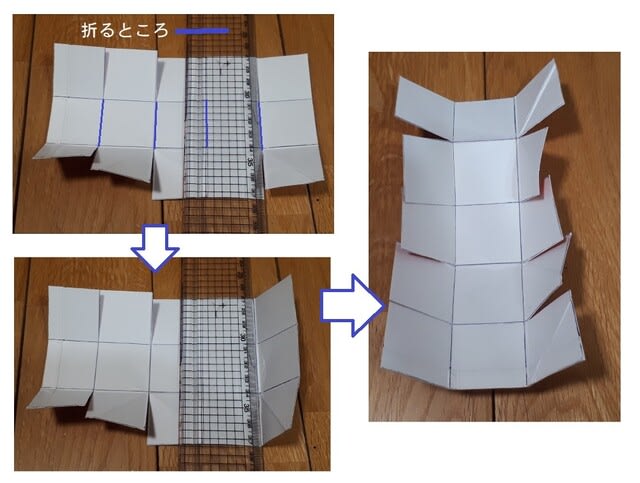

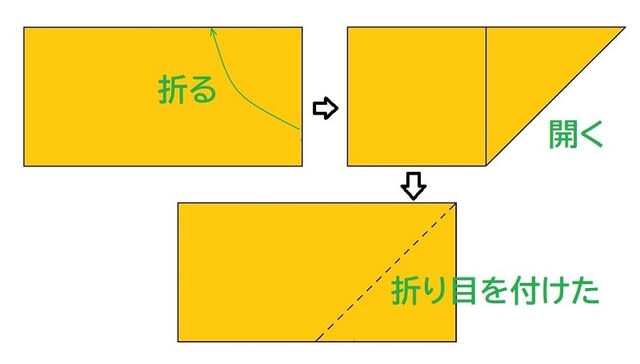

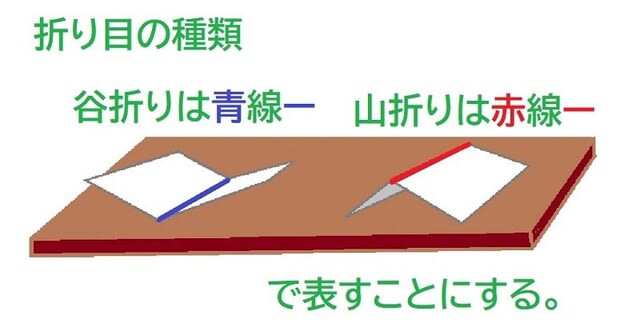

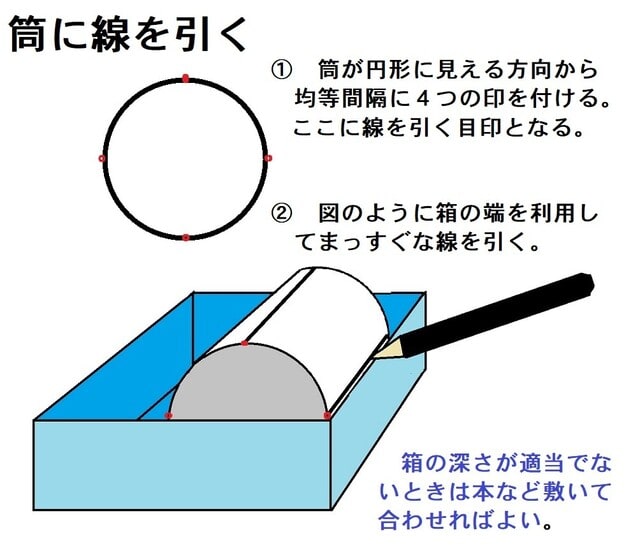

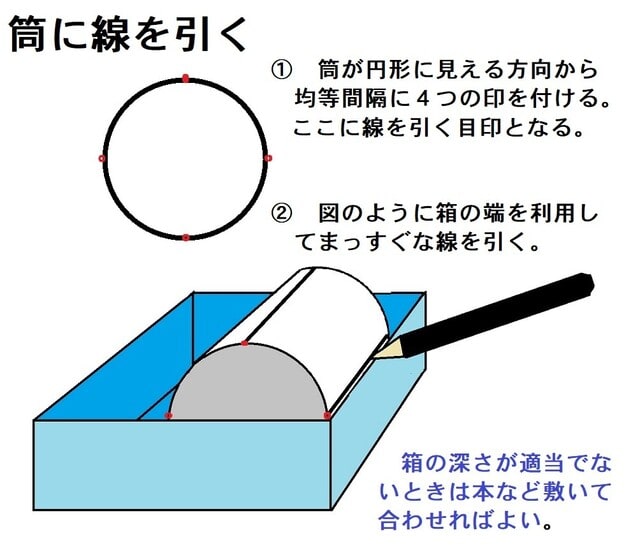

筒に短冊は貼って羽を作るものです。4枚を貼るために筒に基準となる線を引きます。その方法です。

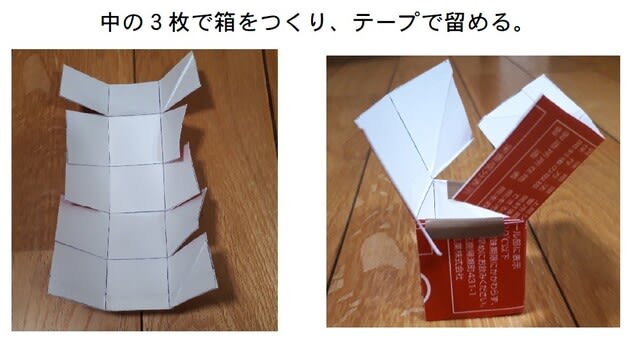

筒が円に見える方向から均等の間隔に4つの印を付けます。図では赤い点です。これを箱の端っこに寄せて置いて、赤い印のところから縁(ふち)に沿って線を引きます。4カ所です。

引いたものがこれです。

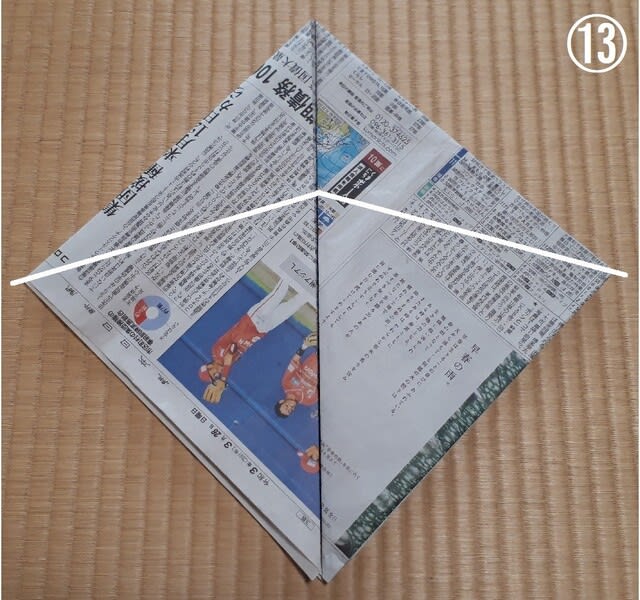

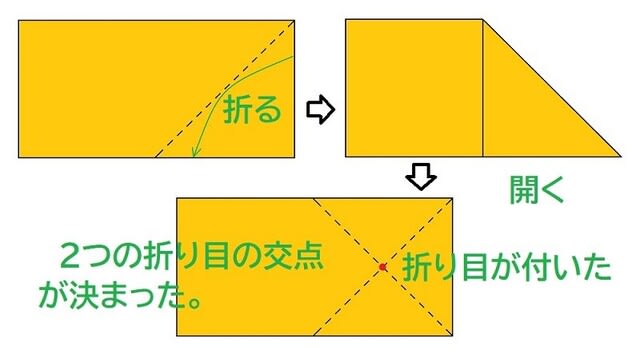

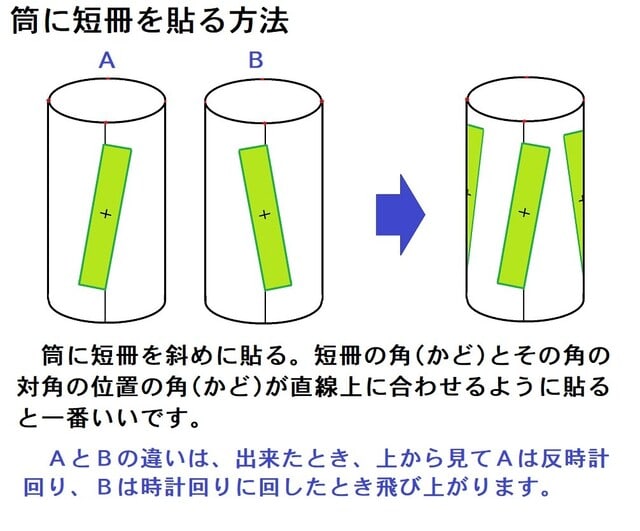

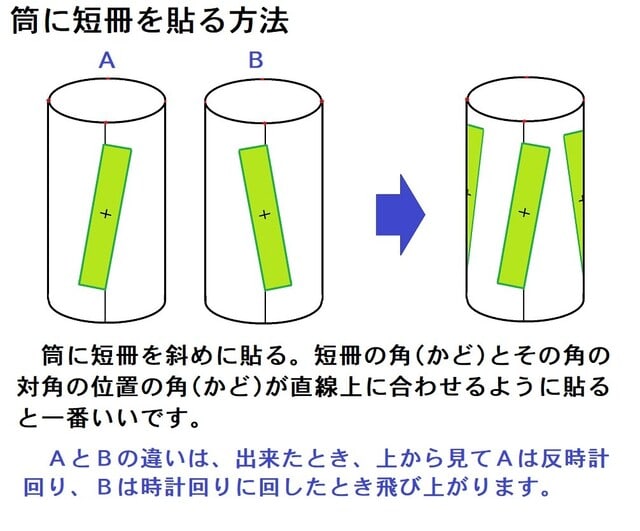

基準線に沿って短冊を貼っていきます。

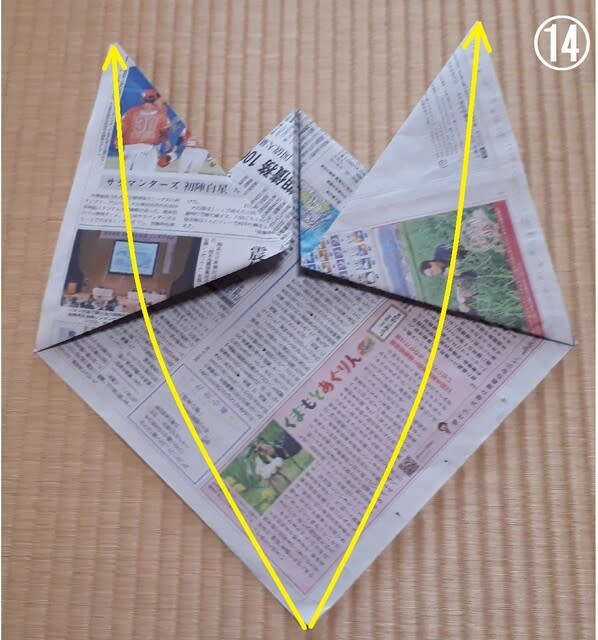

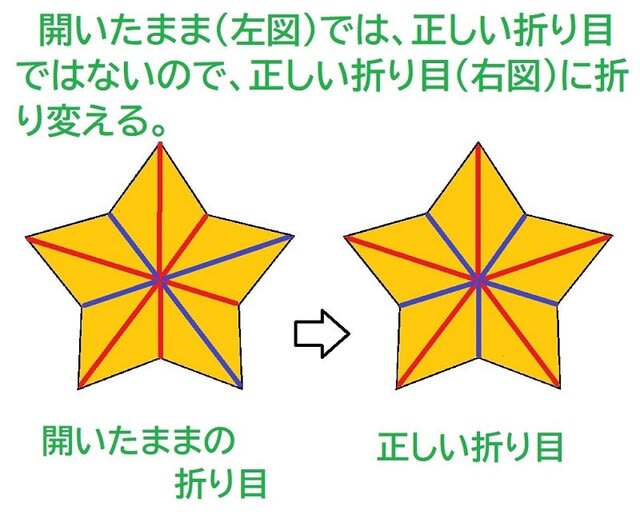

貼り方は図に書いていますがABのどちらでもいいです。今回は全部で4つですからAB2つずつです。

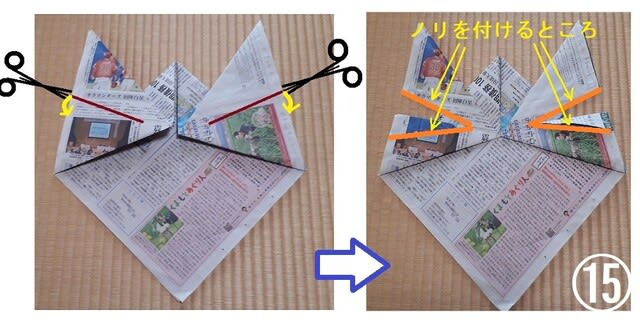

注意・短冊には中心の印が付いていますが、付いている側を貼ってしまうと中心がわからなくなってしまいますから、そこと反対側の面にノリを塗って貼ってください。

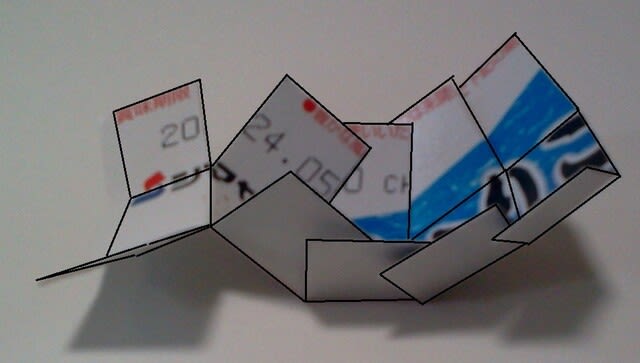

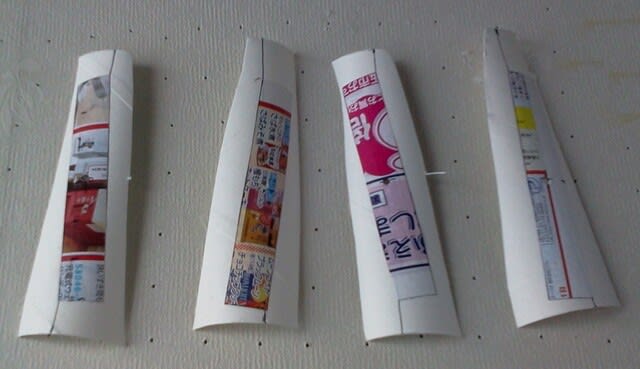

これができたものです。

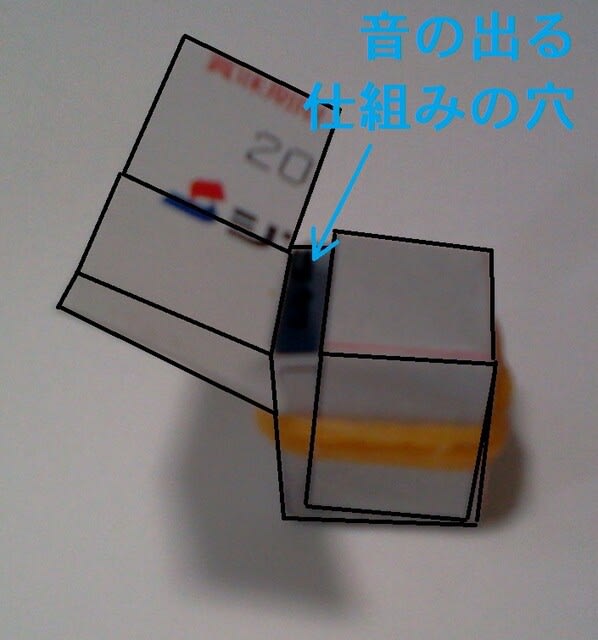

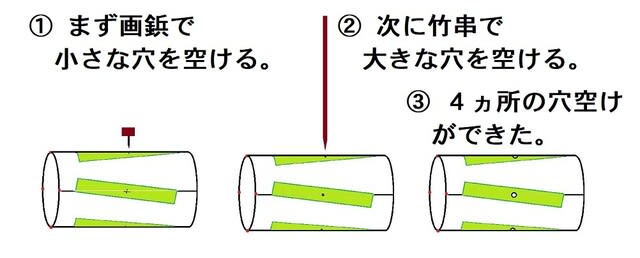

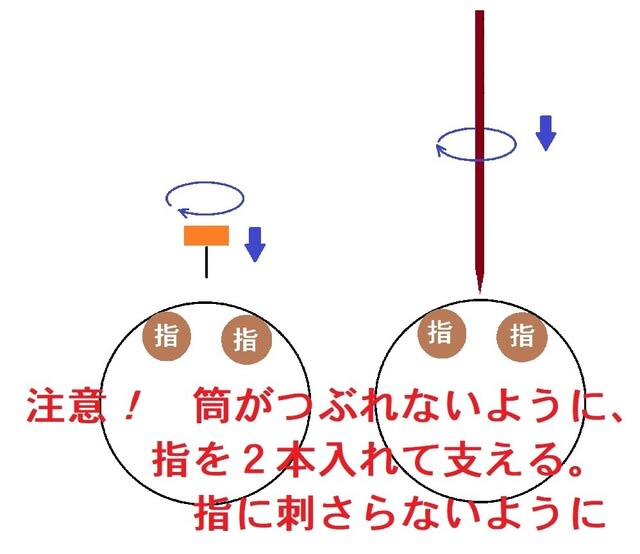

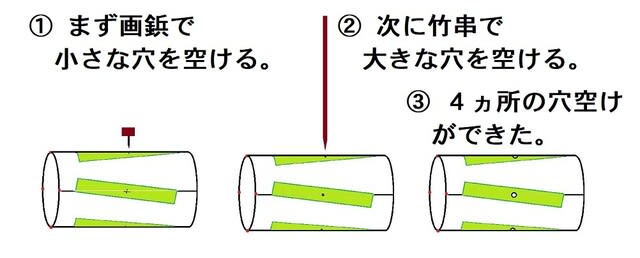

次は、竹串の回転軸に刺すための穴を空けます。空けるところは中心の印がつけてあります。

まずは”画鋲(がびょう)”で小さな穴を空けます。次にその穴に竹串を刺して竹串サイズの大きな穴にします。

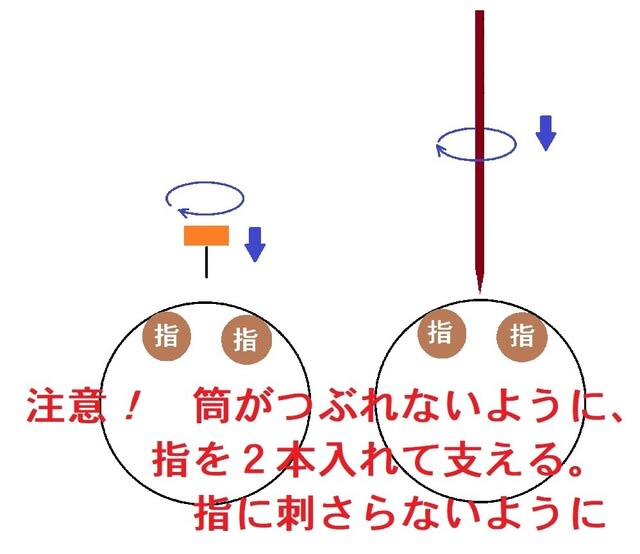

注意・グイグイ押し込んではダメです。良い羽にするには筒の湾曲(わんきょく)したところが大切です。それを壊さないようにして、筒の中に2本の指を入れて、押したとき筒が歪(ひず)まないように支えます。画鋲や竹串を刺すときはゆっくり回しながら小さな力で押していきます。指に針が刺さらないよう十分気を付けます。

ここで準備は”完了”です。

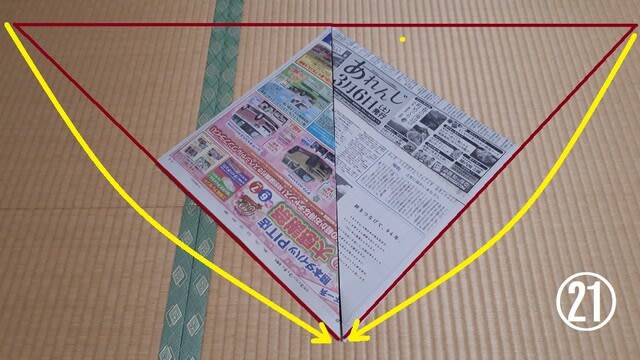

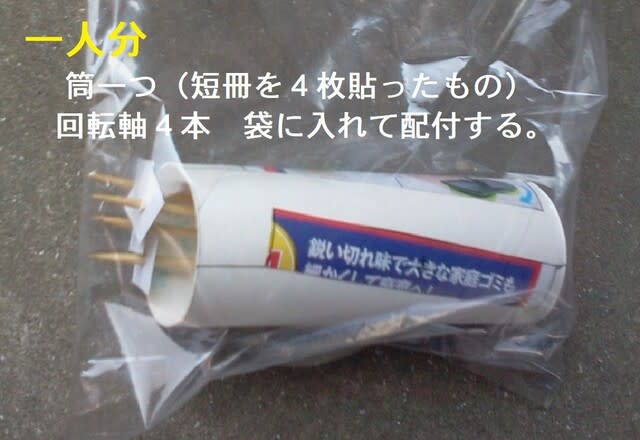

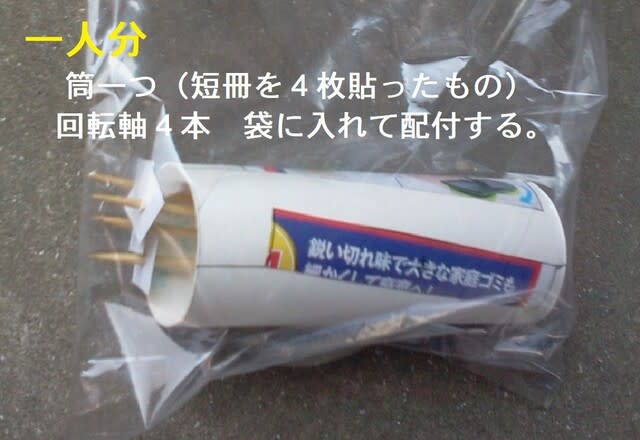

子ども一人に提供する材料です。ビニール袋に入れます。

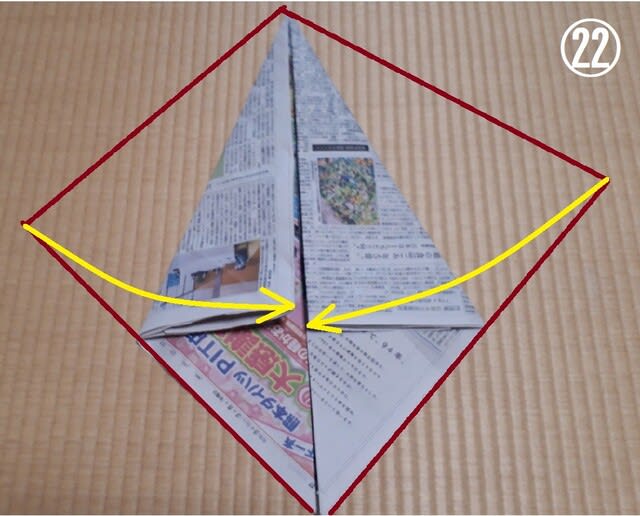

4枚の短冊を貼った筒と回転軸の竹串4本です。

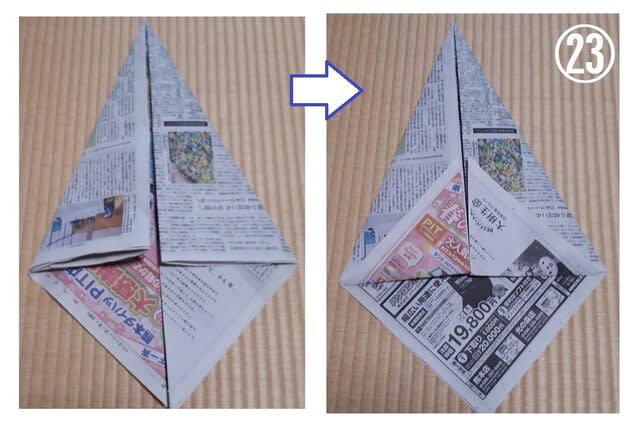

材料を出してみます。他にノリとハサミがあれば作れます。

では、作っていきます。

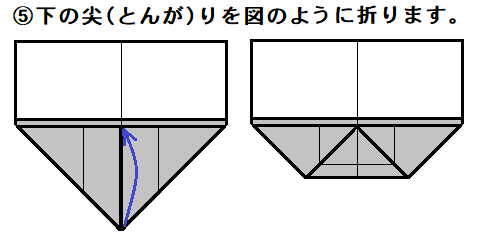

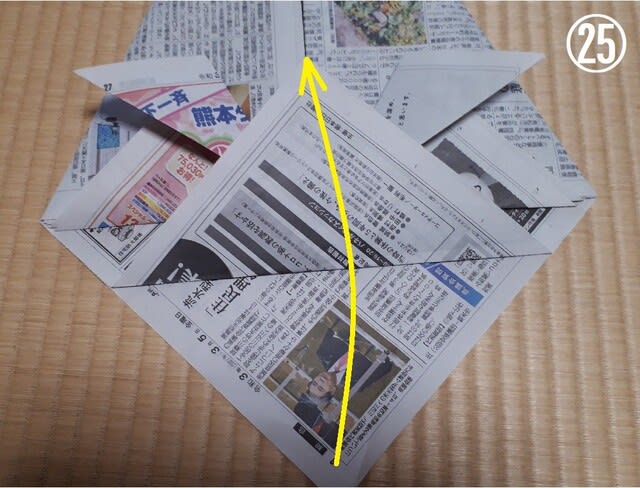

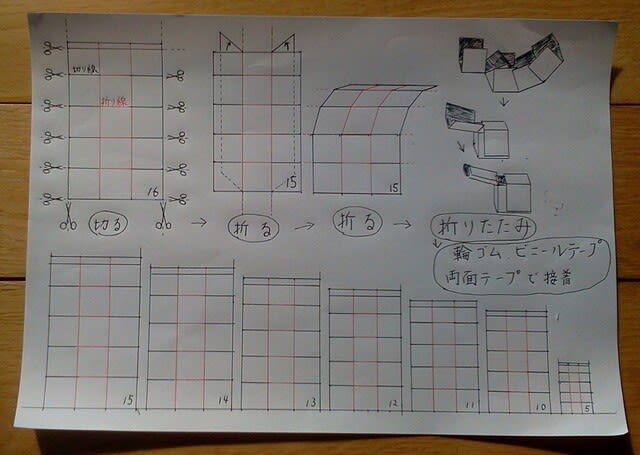

1 筒を短冊ごとに4つに切り分けます。

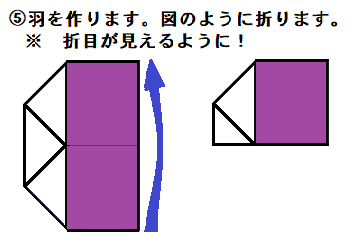

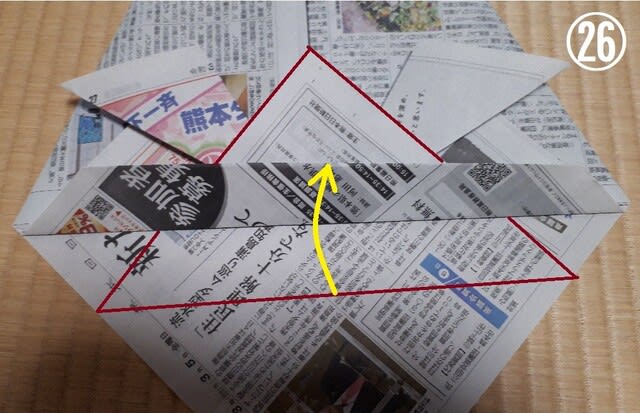

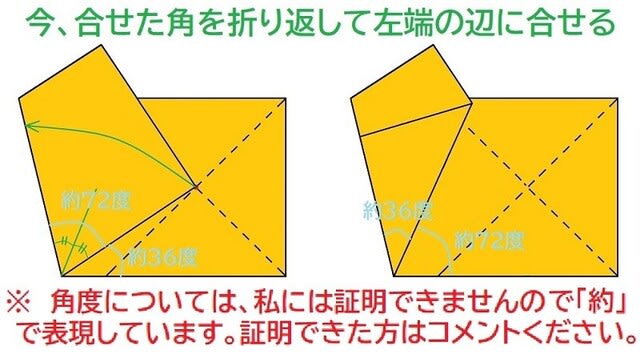

2 その一つを取って羽にしていきます。

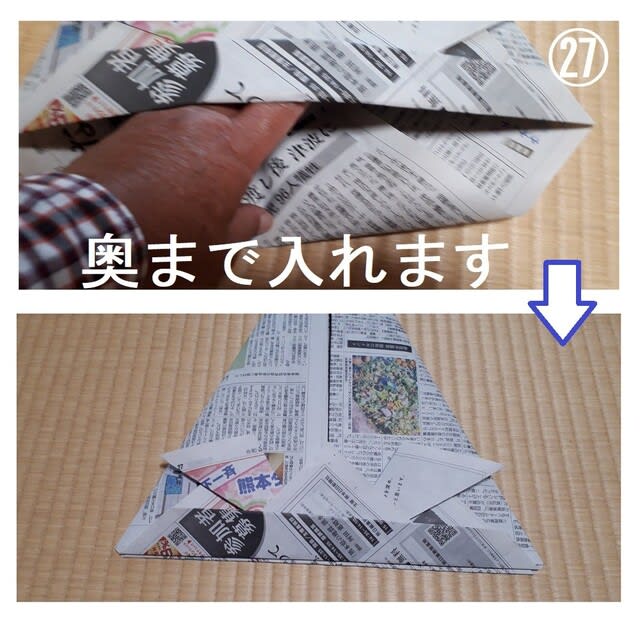

一番大切なのは筒の曲がりですから、無理に力を入れて切ったりしないよう少しずつ切っていきます。切り進むのも0.5cmより大きくしないよう注意して切ります。まずは”荒く”切ってください。短冊に”近づいたら”小刻みに切り進んでください。最後は筒の曲がりを残したまま短冊を切り取ってください。それが”羽(はね)”です。4つとも切り取って4つの羽にします。

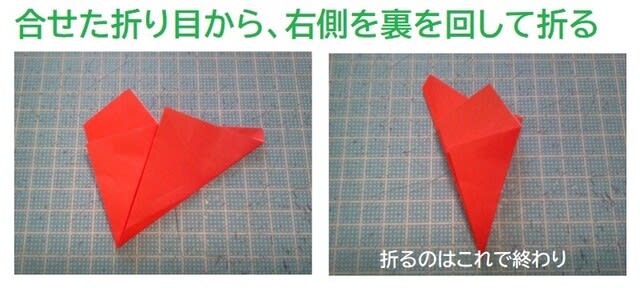

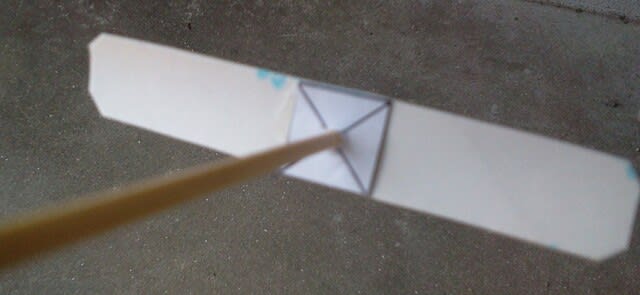

3 羽を回転軸の竹串に刺して固定します。

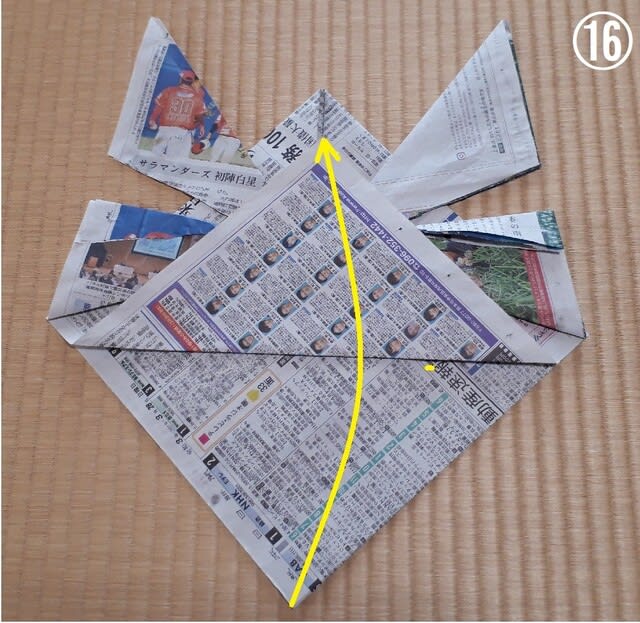

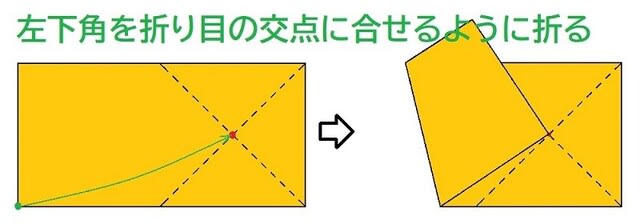

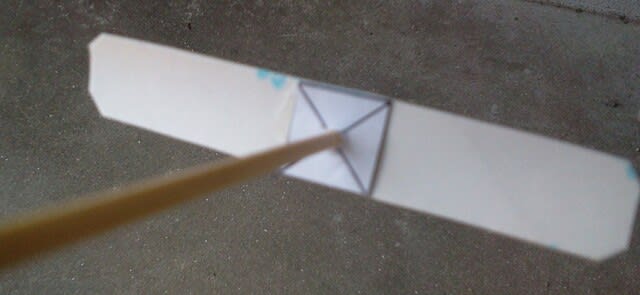

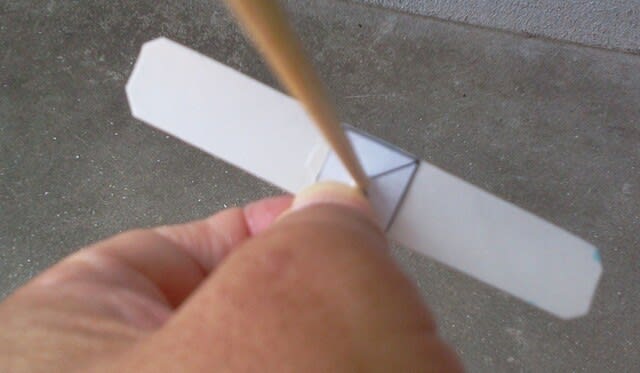

3の1 画用紙の上の面にノリを付けます。

3の2 羽の白い側の穴に回転軸の尖がりを差し入れます。充分大きな穴ですからすんなり入ります。

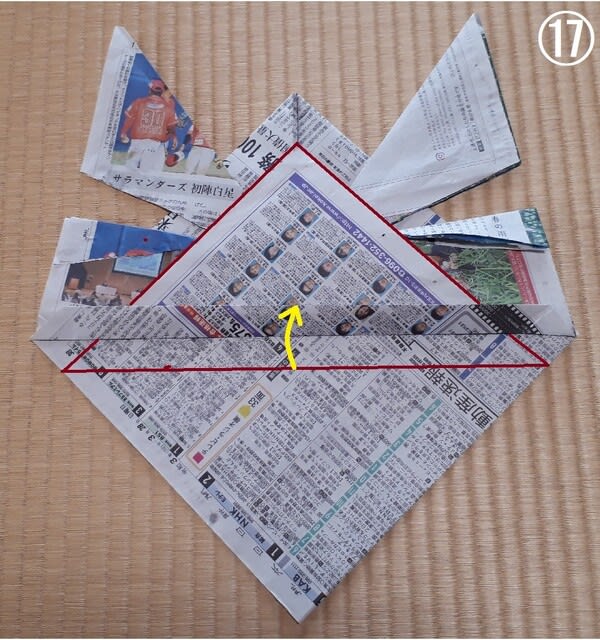

3の3 画用紙に羽の裏側がピッタリくっつくように差し込みます。

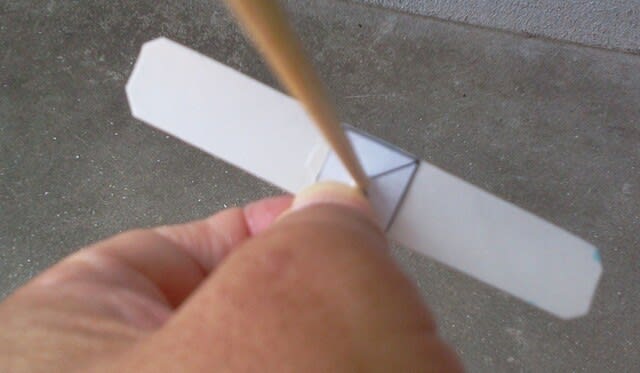

3の4 画用紙にはノリが付いているので、画用紙と羽を重ねて指で摘まんでくっ付けます。これで固定されます。

ノリが乾いていなくても十分な接着力があって遊べますが、最初の5分ぐらいはちょっと力を抜いて”注意して!”遊んでください。

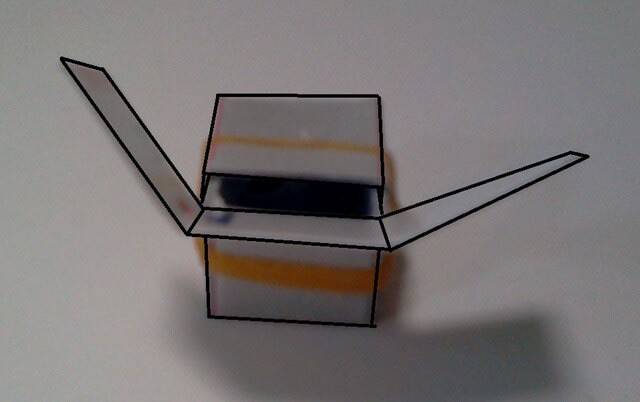

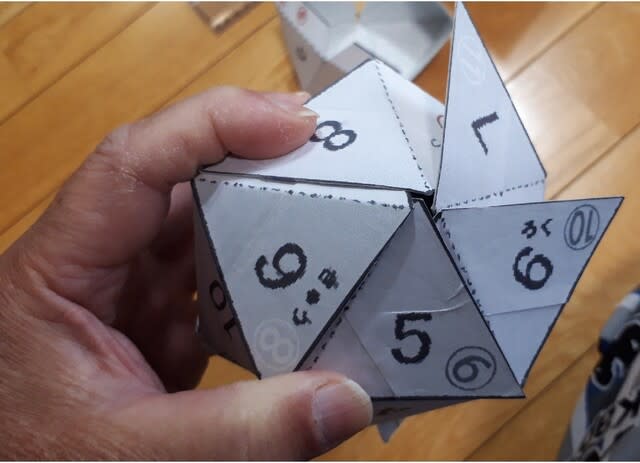

3の5 これが完成品です。

これまでのものは接着力が充分でなかったので小さく切ったゴム板を差し込んで押さえていましたが、それは必要ありません。

良く遊べます。

早速、子どもたちのいる放課後子ども教室に行きたい気持ちになってきました。

「楽しんでやってくれるかな~」不安もありますが楽しみの方が大きいです。

その後は小学校高学年のクラブ活動です。高学年(456年)ですから難しい作業、作業量も増やして計画します。

最後まで読んでいただきありがとうございました。良かったら参考にして”遊んで”ください。学校支援もいいですよ。希望があれば支援します。

今回の工夫は「厚紙の代わりに画用紙を使いました。」これは大成功でした。画用紙はノリを付けると柔らかくなって平面でない羽の裏側にもピッタリくっ付きます。ゴム板の抑えはいりません。まだ湿っていてもすぐ遊べます。(5分ぐらいは「注意してください。」と指導します。)

こんな風にします。

一日程度乾かします。

完成品です。

もう一つの工夫は羽を作るときにトイレットペーパーの芯のようなものに紙(短冊(たんざく))を貼りますが、柔らかい広告紙にしました。画用紙でも貼るとき筒の曲面になじめず、予め曲げ癖を付けて貼らなければいけませんでした。広告紙はそんな手間は一切ありません。裏にノリを付けると「しな~」となって筒の曲面に巻き付いていきます。

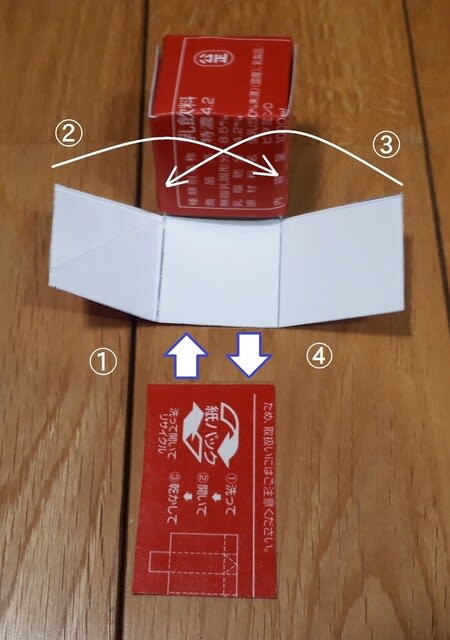

実際はこんなものです。

こんな風に作ります。1枚の広告紙で75枚の羽になる短冊が作れます。この大きさはA3とB4の間ですが、私の付近の広告紙はこのサイズのようです。

今回は「低学年児童が40分程度で作れるもの」ということで考えました。

実際に子どもたちに提供する材料を作っていきます。

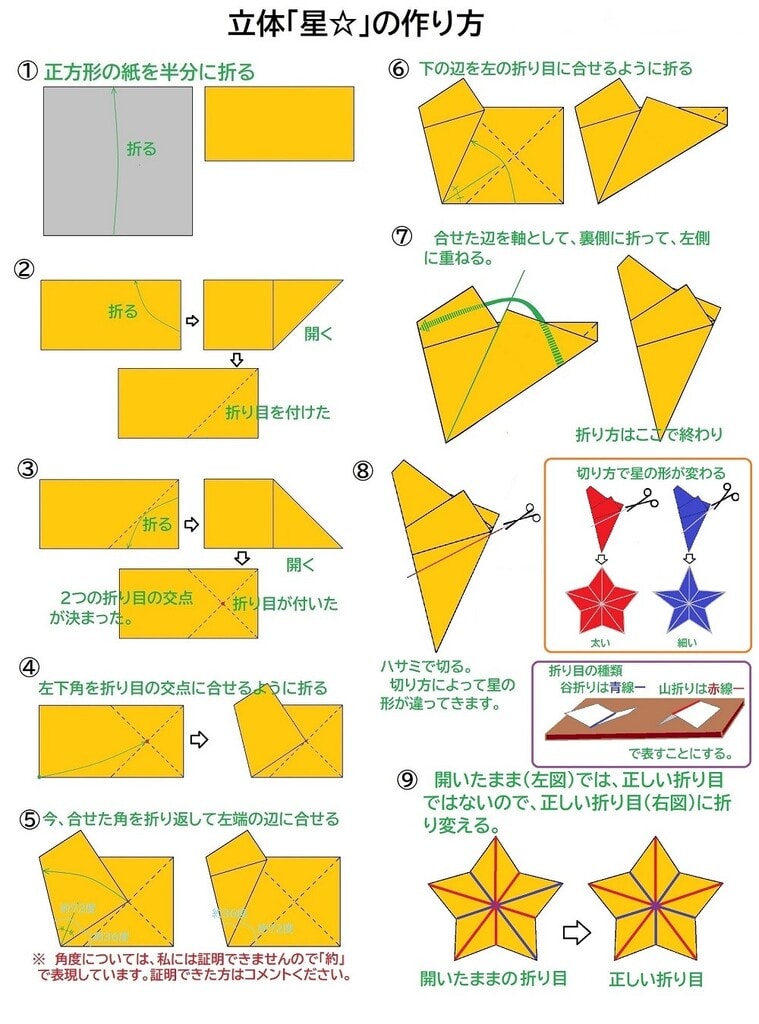

筒に短冊は貼って羽を作るものです。4枚を貼るために筒に基準となる線を引きます。その方法です。

筒が円に見える方向から均等の間隔に4つの印を付けます。図では赤い点です。これを箱の端っこに寄せて置いて、赤い印のところから縁(ふち)に沿って線を引きます。4カ所です。

引いたものがこれです。

基準線に沿って短冊を貼っていきます。

貼り方は図に書いていますがABのどちらでもいいです。今回は全部で4つですからAB2つずつです。

注意・短冊には中心の印が付いていますが、付いている側を貼ってしまうと中心がわからなくなってしまいますから、そこと反対側の面にノリを塗って貼ってください。

これができたものです。

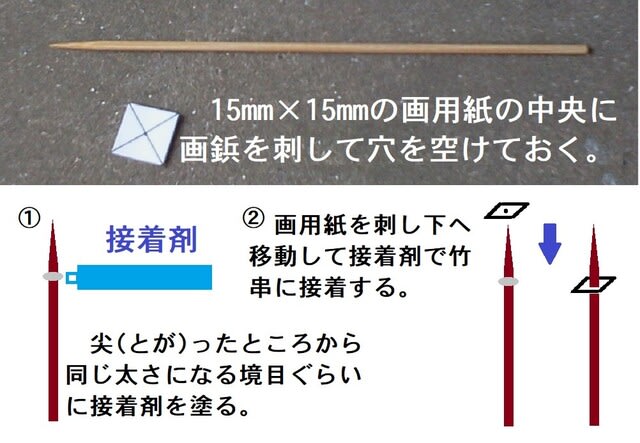

次は、竹串の回転軸に刺すための穴を空けます。空けるところは中心の印がつけてあります。

まずは”画鋲(がびょう)”で小さな穴を空けます。次にその穴に竹串を刺して竹串サイズの大きな穴にします。

注意・グイグイ押し込んではダメです。良い羽にするには筒の湾曲(わんきょく)したところが大切です。それを壊さないようにして、筒の中に2本の指を入れて、押したとき筒が歪(ひず)まないように支えます。画鋲や竹串を刺すときはゆっくり回しながら小さな力で押していきます。指に針が刺さらないよう十分気を付けます。

ここで準備は”完了”です。

子ども一人に提供する材料です。ビニール袋に入れます。

4枚の短冊を貼った筒と回転軸の竹串4本です。

材料を出してみます。他にノリとハサミがあれば作れます。

では、作っていきます。

1 筒を短冊ごとに4つに切り分けます。

2 その一つを取って羽にしていきます。

一番大切なのは筒の曲がりですから、無理に力を入れて切ったりしないよう少しずつ切っていきます。切り進むのも0.5cmより大きくしないよう注意して切ります。まずは”荒く”切ってください。短冊に”近づいたら”小刻みに切り進んでください。最後は筒の曲がりを残したまま短冊を切り取ってください。それが”羽(はね)”です。4つとも切り取って4つの羽にします。

3 羽を回転軸の竹串に刺して固定します。

3の1 画用紙の上の面にノリを付けます。

3の2 羽の白い側の穴に回転軸の尖がりを差し入れます。充分大きな穴ですからすんなり入ります。

3の3 画用紙に羽の裏側がピッタリくっつくように差し込みます。

3の4 画用紙にはノリが付いているので、画用紙と羽を重ねて指で摘まんでくっ付けます。これで固定されます。

ノリが乾いていなくても十分な接着力があって遊べますが、最初の5分ぐらいはちょっと力を抜いて”注意して!”遊んでください。

3の5 これが完成品です。

これまでのものは接着力が充分でなかったので小さく切ったゴム板を差し込んで押さえていましたが、それは必要ありません。

良く遊べます。

早速、子どもたちのいる放課後子ども教室に行きたい気持ちになってきました。

「楽しんでやってくれるかな~」不安もありますが楽しみの方が大きいです。

その後は小学校高学年のクラブ活動です。高学年(456年)ですから難しい作業、作業量も増やして計画します。

最後まで読んでいただきありがとうございました。良かったら参考にして”遊んで”ください。学校支援もいいですよ。希望があれば支援します。

9月11日(月)に実施してきました。子どもたちはヤル気満々で作ってくれました。さ〜遊びです。「飛んだー」と喜んで遊んでくれました。そこまでは良かったのですが、しばらくすると続々と「壊れた」と言ってきました。接着剤のはがれ、ノリの不接着が原因です。私も事前に紙トンボで遊んで壊れなかったのですが甘かったようです。子どもたちの遊び方をもっと検討して試す必要がありました。

そこで上からゴム板を差し込んで抑えとしました。何とか修理をすることができました。

次回は456年の高学年です。どう修正するか反省が必要です。