お久しぶりです。

昨年末のご挨拶以来かと思います。

特に代わり映えのない毎日を過ごしていますが、次女ももう21歳となりました。

備忘録として自分のためにも最近の次女の様子を書いておきたいと思います。

作業所に通い始めて四年目。

仕事や環境にも慣れ、大きな問題、トラブルはなさそうです。

会話が出来る子ではないので、コミュニケーションの面で職員さんたちがあれこれ気にかけてくれますが、

つまらなそうに見えても本人は人の会話を良く聞いてるし、観察もしてる。

それで今の状況を見極めているので、積極性はないけどそれが本人にとっては落ち着く状態です。

一人でいる=つまらなそう、かわいそうとは違うというのを理解してきてくれているので、干渉されすぎてイライラすることもないようです。

病院関係は主に精神科、神経内科、泌尿器科に定期的に通っています。

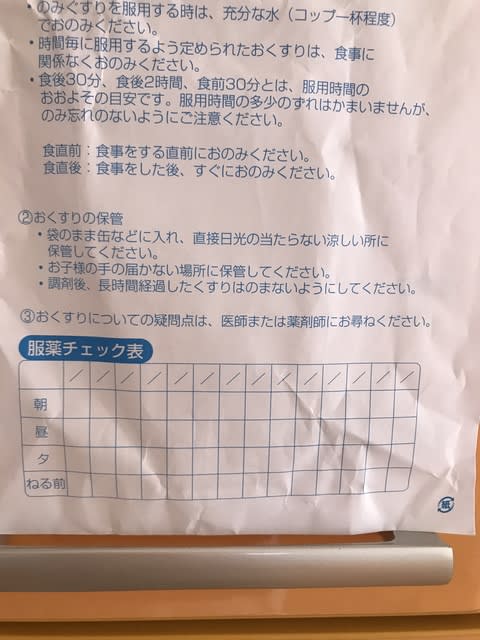

てんかんは薬を服用してからは大きな発作は出ていません。

小さな欠神発作(一瞬寝ているかのような感じになるが意識はすぐ戻る)は時々出るが、薬をその都度調整して対処しています。

精神内科の先生が転勤で替わってしまったが、公認の先生も丁寧で優しい方だったので、次女もすんなり受け入れてます。

泌尿器科は頻尿のため。

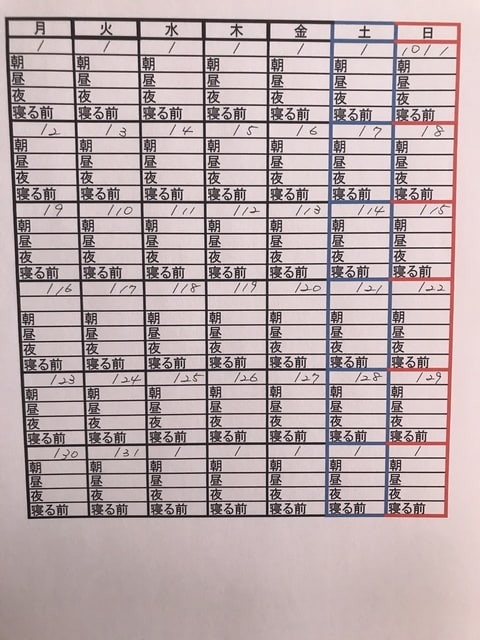

尿の記録というノートがあって、それに一日何回トイレに行ってどれくらいの量が出たかを記録するノートを毎回渡されます。

毎日記録しなくてもいいのでそこまで負担にはなりません。

それを見て先生が判断するのですが、相変わらずの頻尿です。

回数にすると一日少なくて15回、多いと30回近く行きます。

一通り身体面の検査はしていますが、病気があるとか身体面での問題はなく、完全に精神的な問題です。

ですので精神科との連携にもなりますが、泌尿器科の先生はその点も踏まえて本人が辛そうなら薬を処方し、

後は精神科で診てもらってと投げることもありません。

繋がっていることが本人にも親御さんにとって安心感になるだろうからと言って定期的に診てくれています。

その点はとても有り難いです。

精神内科と泌尿器科は大学病院なので発作等で救急搬送された時にも診て貰っているところなので安心できます。

ということで、今の次女はトイレ問題が最重要課題です。

頻尿もそうだがとにかくトイレットペーパーを使いすぎる。

1回1ロールなんて当たり前なので当然トイレが詰まる、最悪溢れるということを毎日のようにやります。

詰まらせるだけならまだいい、頼むから溢れさせるのだけは勘弁してくれ。

これに頭を悩ませ、家族会議を開き先生たちにも相談していろいろ手を尽くしたが全く改善の余地なし。

これはこだわりですね、使い切りたいというこだわり。

ほとほと疲れ果て、以前から何度も試しては玉砕していた、1回ごとに必要分を渡す方法をまた懲りずにやってみることにした。

トイレにペーパーを置かないというのは非常に不便で面倒だし手間です。

1回分のトイレットペーパーのストックを大量に作り、その都度渡します。

何度も試してきた方法だが、隠しておいたストックの場所が見つかってしまい一度に全部使われてしまったり、

あまりの手間にこちらが挫けたりとなかなか上手くいかなかった方法なので、今回もダメ元です。

これを始めて約1ヶ月、一度もトイレ詰まらせてません、溢れてもいません。

ストックを隠さず分かりやすいところに置いておいても全部持って行くこともありません。

なんならトイレにストックを置いておいても全部使ってしまうこともない。

1回分しか持って行かない、使わない。

トイレットペーパーそのものだと全部使っちゃうのに不思議。

でも奇跡!

日中成功しているので、夜間も試してみたらこちらもすんなり上手くいきました。

あの苦労はなんだったのか・・・。

ただし、これは家でだけです。

外出先や他所の家ではダメです、詰まらせます。

あればやっぱり使いすぎてしまうので根本的な解決とまでは至っていないが、家で出来ているという成功は大きな成長です。

油断できないところはあるが、完全にこの方法が身についたので家では安心していられます。

作業所でも詰まらせていたが、職員さんたちが必要に応じて声かけや付き添いをしてくれるので今は大丈夫とのことです。

頻尿は変わらずです。

これはこだわりというより強迫観念なのでゆっくり取り組んでいくしかないでしょう。

トイレ問題は一部解決といった感じだが新たに問題を生み出すのが次女。

今度は生理用品の使いすぎ。

これは衛生面のこともあるので一概にダメとは言い難いです。

普段は下着が汚れないようにおりものシート、生理中はナプキンという一般的な使用方法だが、

トイレに行くたびに取り替えます。

前は汚れたら替えるというように適切に使っていたが、ここ数ヶ月は毎回取り替えます。

頻尿なのでその度替えるともの凄い量になるわけです。

全然汚れてなくても替えるので毎回じゃなくて汚れたときでいいよと言っても聞きません。

しかし、先ほども書いたが衛生面のことを考えると間違っているとも言い難い。

清潔に保っていると思えば正しいし、全く替えないよりはずっといい。

なのでこれは家計には痛いが問題というとちょっと違うのかな。

ここまで書いて気づきました。

次女の問題点を探している自分に。

全然ないことはないが、自分にとってはそれほど問題と捉えてないのかなと。

次女が成長しているのか、自分の意識が変わってきたのか、良くわからないが捉え方は少し変化してきているのかもしれません。

久しぶりなのに書き始めると長いな笑

もう少し更新頻度をあげないと。

昨年末のご挨拶以来かと思います。

特に代わり映えのない毎日を過ごしていますが、次女ももう21歳となりました。

備忘録として自分のためにも最近の次女の様子を書いておきたいと思います。

作業所に通い始めて四年目。

仕事や環境にも慣れ、大きな問題、トラブルはなさそうです。

会話が出来る子ではないので、コミュニケーションの面で職員さんたちがあれこれ気にかけてくれますが、

つまらなそうに見えても本人は人の会話を良く聞いてるし、観察もしてる。

それで今の状況を見極めているので、積極性はないけどそれが本人にとっては落ち着く状態です。

一人でいる=つまらなそう、かわいそうとは違うというのを理解してきてくれているので、干渉されすぎてイライラすることもないようです。

病院関係は主に精神科、神経内科、泌尿器科に定期的に通っています。

てんかんは薬を服用してからは大きな発作は出ていません。

小さな欠神発作(一瞬寝ているかのような感じになるが意識はすぐ戻る)は時々出るが、薬をその都度調整して対処しています。

精神内科の先生が転勤で替わってしまったが、公認の先生も丁寧で優しい方だったので、次女もすんなり受け入れてます。

泌尿器科は頻尿のため。

尿の記録というノートがあって、それに一日何回トイレに行ってどれくらいの量が出たかを記録するノートを毎回渡されます。

毎日記録しなくてもいいのでそこまで負担にはなりません。

それを見て先生が判断するのですが、相変わらずの頻尿です。

回数にすると一日少なくて15回、多いと30回近く行きます。

一通り身体面の検査はしていますが、病気があるとか身体面での問題はなく、完全に精神的な問題です。

ですので精神科との連携にもなりますが、泌尿器科の先生はその点も踏まえて本人が辛そうなら薬を処方し、

後は精神科で診てもらってと投げることもありません。

繋がっていることが本人にも親御さんにとって安心感になるだろうからと言って定期的に診てくれています。

その点はとても有り難いです。

精神内科と泌尿器科は大学病院なので発作等で救急搬送された時にも診て貰っているところなので安心できます。

ということで、今の次女はトイレ問題が最重要課題です。

頻尿もそうだがとにかくトイレットペーパーを使いすぎる。

1回1ロールなんて当たり前なので当然トイレが詰まる、最悪溢れるということを毎日のようにやります。

詰まらせるだけならまだいい、頼むから溢れさせるのだけは勘弁してくれ。

これに頭を悩ませ、家族会議を開き先生たちにも相談していろいろ手を尽くしたが全く改善の余地なし。

これはこだわりですね、使い切りたいというこだわり。

ほとほと疲れ果て、以前から何度も試しては玉砕していた、1回ごとに必要分を渡す方法をまた懲りずにやってみることにした。

トイレにペーパーを置かないというのは非常に不便で面倒だし手間です。

1回分のトイレットペーパーのストックを大量に作り、その都度渡します。

何度も試してきた方法だが、隠しておいたストックの場所が見つかってしまい一度に全部使われてしまったり、

あまりの手間にこちらが挫けたりとなかなか上手くいかなかった方法なので、今回もダメ元です。

これを始めて約1ヶ月、一度もトイレ詰まらせてません、溢れてもいません。

ストックを隠さず分かりやすいところに置いておいても全部持って行くこともありません。

なんならトイレにストックを置いておいても全部使ってしまうこともない。

1回分しか持って行かない、使わない。

トイレットペーパーそのものだと全部使っちゃうのに不思議。

でも奇跡!

日中成功しているので、夜間も試してみたらこちらもすんなり上手くいきました。

あの苦労はなんだったのか・・・。

ただし、これは家でだけです。

外出先や他所の家ではダメです、詰まらせます。

あればやっぱり使いすぎてしまうので根本的な解決とまでは至っていないが、家で出来ているという成功は大きな成長です。

油断できないところはあるが、完全にこの方法が身についたので家では安心していられます。

作業所でも詰まらせていたが、職員さんたちが必要に応じて声かけや付き添いをしてくれるので今は大丈夫とのことです。

頻尿は変わらずです。

これはこだわりというより強迫観念なのでゆっくり取り組んでいくしかないでしょう。

トイレ問題は一部解決といった感じだが新たに問題を生み出すのが次女。

今度は生理用品の使いすぎ。

これは衛生面のこともあるので一概にダメとは言い難いです。

普段は下着が汚れないようにおりものシート、生理中はナプキンという一般的な使用方法だが、

トイレに行くたびに取り替えます。

前は汚れたら替えるというように適切に使っていたが、ここ数ヶ月は毎回取り替えます。

頻尿なのでその度替えるともの凄い量になるわけです。

全然汚れてなくても替えるので毎回じゃなくて汚れたときでいいよと言っても聞きません。

しかし、先ほども書いたが衛生面のことを考えると間違っているとも言い難い。

清潔に保っていると思えば正しいし、全く替えないよりはずっといい。

なのでこれは家計には痛いが問題というとちょっと違うのかな。

ここまで書いて気づきました。

次女の問題点を探している自分に。

全然ないことはないが、自分にとってはそれほど問題と捉えてないのかなと。

次女が成長しているのか、自分の意識が変わってきたのか、良くわからないが捉え方は少し変化してきているのかもしれません。

久しぶりなのに書き始めると長いな笑

もう少し更新頻度をあげないと。

を購入することにしました。

を購入することにしました。