11月4日(振替休日) 牛舎の和牛

散歩途上にある田圃の中の牛舎

飼育の和牛がノンビリ餌をはむ

短い命の先はステーキとなる身

本物とばかり札が二つも耳にある

11月4日(振替休日) 牛舎の和牛

散歩途上にある田圃の中の牛舎

飼育の和牛がノンビリ餌をはむ

短い命の先はステーキとなる身

本物とばかり札が二つも耳にある

8月22日(木) 水穂の波

ふと目にする水穂の波

稲の花がもみを結ぶころ

台風の香りもまだかなた

炎天の下に大地の恵みか

豊穣の秋が準備を始めている

7月30日(火) 大隅半島の稲刈り

潮騒のきこえる小串棚田

早期米の稲刈り早まっ盛り

今も昔も家族縁者の総動員

黄金色が静かに消えて行く

秋が夏へと進む動力の助け

時代の変化か真夏の農作業

変わらぬものは稲穂の香り

6月24日(月) 田植え

都城盆地が都城湖であった時代

稲作が始まるにはまだ幾千年あり

湖水が引き川筋が出来はじめた頃

この間はどれだけの隔たりだろう

いつしか川そいに早苗が植えられ

湧水を引いた田の広さは畝の起源

二千三百年と遺跡はひっそり語る

今も営々と梅雨には田植えが続く

6月15日(土) 水源に動力音

記憶に残る年間降雨量二四〇〇ミリ

豊かな水源は二三〇〇年か稲作の遺跡

それでも田植用水にことかく年もあり

天の雨水が唯一たより往時の水耕稲作

いつの頃か動力源を用水に使い始めて

風景も様変わり一馬力や田植人が消え

くめども尽きぬ水路の源にモーター音

<script type="text/javascript">//

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-41770459-1', 'goo.ne.jp');

ga('send', 'pageview');

// ]]></script>

6月10日(月) 田圃の水番人

夏至が近づき朝も早くなり

雨の田圃道スタスタと水番人

思わず田の水加減に目が走り

用水路の勢いを追いかけっこ

代掻き二日目は田植え終えて

細き早苗の広がり新たな驚き

6月9日(日) 代掻き(しろかき)

朝の光景に眺めたトラクターの代掻き

粛々と田植準備が進行し安堵感にあふれ

泥土を切り込む鉄羽をひたすらに眺める

変わらぬものは水鳥が示す季節の移ろい

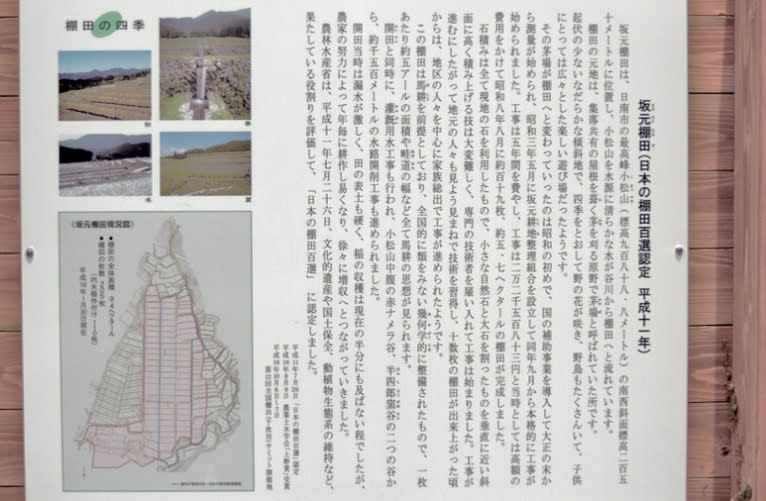

6月7日(金) 坂元棚田

山中にひっそり坂元棚田

そろそろ田植も始まるかな

気になるノスタルジアの地

山村に声する人の姿みえず

農耕馬のいななき聞こえず

時の移りをしめすトラクター

静々と小さな山田を代掻き

にぎわう早乙女の声まじか

6月6日(木) 田植はじまり

しっとりと梅雨の湿り気は

安堵感と伴に走馬燈がまわる

今は田植から解放された身分

それでも六〇年の歳月を経て

一馬力の光景を連れ添い蘇る

新幹線の車窓から眺める水田

海近し山陽道も田植はじまり

二千年くり返す瑞穂の季節詩