(1)大学と教育機能

(1)大学と教育機能

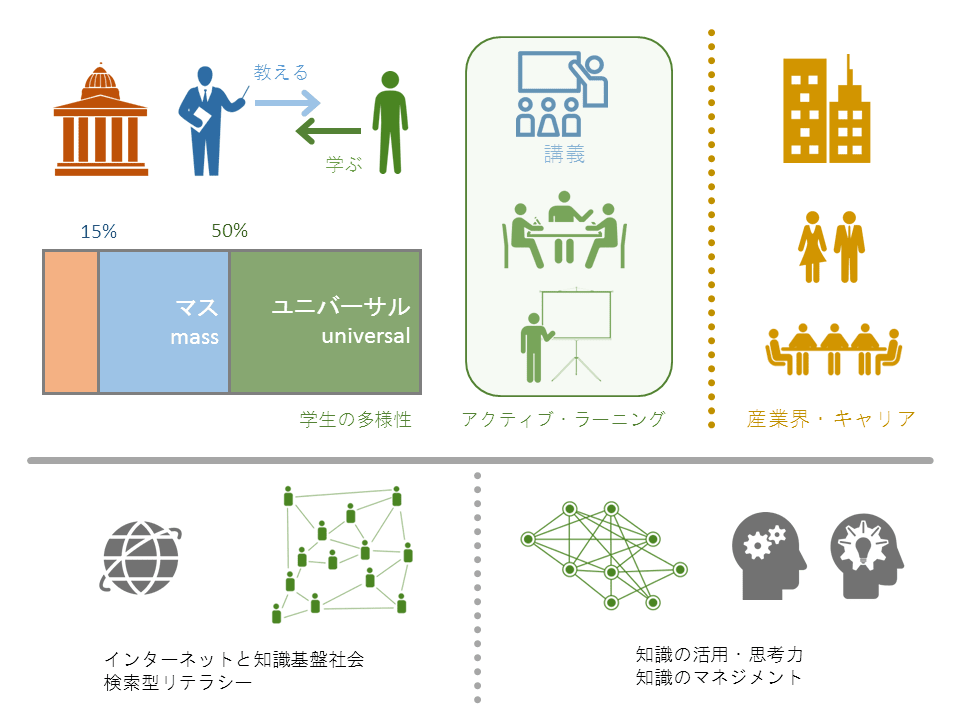

かつては、大学とは研究機関であるとされ、大学では授業の教え方を考えることが少なかった。

現在は、大学進学率が上昇し、大学の教育機能が重視されるようになった。学生に何を教えたかではなく、学生が何を身につけたかが問われる。

さらに、双方向の授業や教室外学習など、学生の主体的な学修経験の取り組みが始まっている。

(2)小・中・高の学校教育

大学生は、小・中・高の学校教育を経て、大学生になる。小・中・高の学校教育では、授業研究や学級経営について、知見や経験則の蓄積が豊富にある。

とくに我が国の授業研究は、国際的に高い評価を受けている。大学の教育機能について、大学の授業でもこれらの知見や経験則の蓄積を活用できないだろうか?

(3)授業研究や学級経営からのヒント

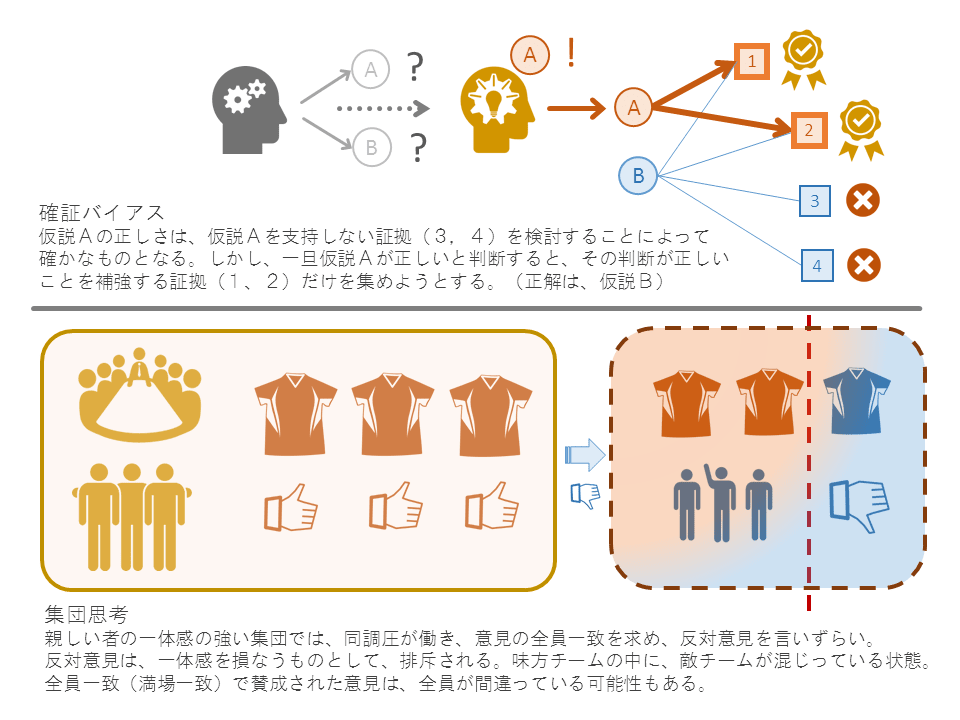

1)集団意識

学級崩壊とは、規範の崩壊。規範とは、集団が前提。集団を維持するために、規範が必要となる。

しかし、集団経験が乏しいと、集団意識が乏しくなる。集団意識が乏しいと、規範意識も乏しくなる。

大学では、ホームルームが存在せず、授業の座席も自由で、履修登録したあまり知らない者同士が集まる。

このような人間関係のつながりの緩さは、いじめや不登校などが生じにくい反面、集団意識を作りにくく、規範意識も低くなりやすい。

大学の授業中の私語や飲食などの無秩序は、教室内で集団意識を作りにくいことに原因がある。

2)黄金の3日間

4月の始業式後の3日間が、その後の1年間の学級経営の成否を決定する。この3日間は、黄金の3日間と呼ばれる。

大学では、前期・後期の第1回目の授業が、これに相当する。第1回目の授業で、担当教員の様子を探り、その後の授業態度を決定する。

この第1回目の授業の重要性は、あまり意識されていない。

3)アドバルーン

アドバルーンとは、クラスの荒れ始めの兆候のこと。クラスの規律や教師の指示に従うつもりがないことの、パフォーマンス。

学習内容に興味が持てない、自分の理解を上回っているとき。クラスの規律(評価の基準)を破壊し、自分に都合のよい評価の基準を形成しようとする。

そこでまず、アドバルーンを上げて、教師の反応を小手調べして、さらに本格的な荒れに進む。

4)4分6の構え

4分6の構えとは、板書をするときに、学生に背を向けるのではなく、半身になること。黒板4:学生6の割合。

完全に背を向けてしまうと、学生は教師が見ていないと思い、規律意識が低下する。4分6の構えは、板書をしているときでも、学生にも目を向けるための方法。

また、板書が授業の流れを中断させることにも気をつける。黒板に文字を書くスピードは、話すスピードよりも格段に遅い。

5)隠れたカリキュラム

シラバスに明示されていないが、担当教員が無意識に伝えていること。無意識なので、自覚しにくい。

(例)

学生観(学生をどう思っているのか、学生に何を期待しているのか)。

学習観(学習とはどのようなことか、という信念)。

研究や教育に対する、姿勢や情熱。

授業開始に遅れる。服装がルーズ。

評価が一貫しない。学生と馴れ合いで、友達のような先生で、権威や尊敬を受けていない。(先生が友達なら、先生は要らない、友達だけでよい)。など

6)中間層

成績の上位層や下位層に比べて、大多数を占める中間層は注目されにくい。問題を起こさず、普通で目立たないから。

しかし、学級崩壊が本格化するのは、この中間層が教師から離反することが契機。

学修でも学生生活でも、この中間層に対する支援を充実させることが、鍵となる。

問題を起こさず、目立たないことは、決して当たり前ではなく、努力が隠されている。

<関連記事>