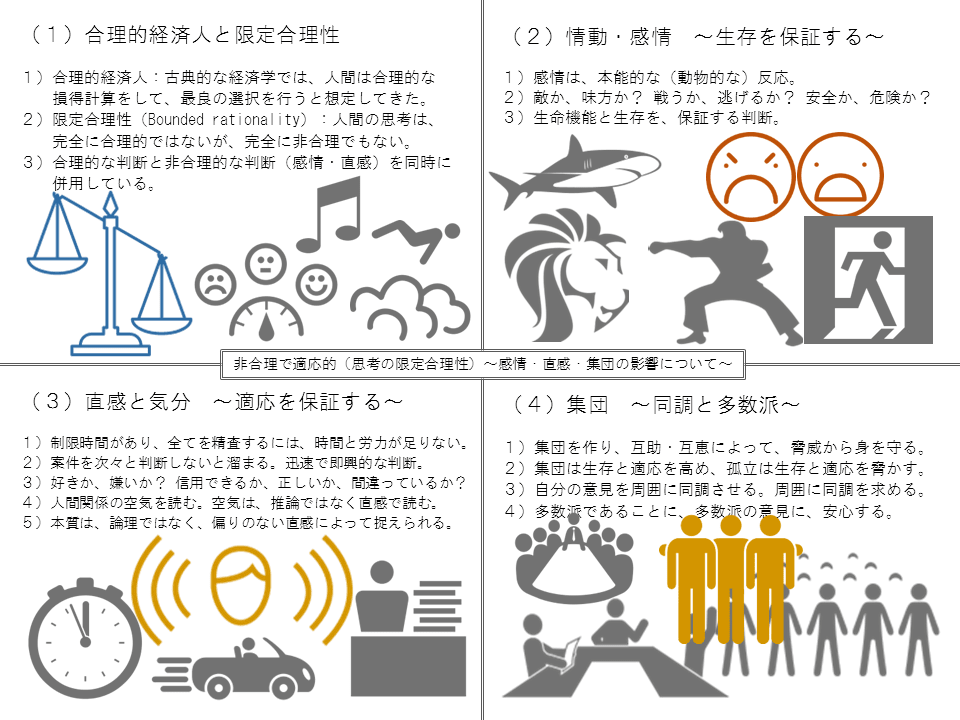

『非合理で適応的(思考の限定合理性) ~感情・直感・集団の影響について~』

(1)合理的経済人と限定合理性

1)合理的経済人:古典的な経済学では、人間は合理的な損得計算をして、最良の選択を行うと想定してきた。

2)限定合理性(Bounded rationality):人間の思考は、完全に合理的ではないが、完全に非合理でもない。

3)合理的な判断と非合理的な判断(感情・直感)を同時に併用している。

(2)情動・感情 ~生存を保証する~

1)感情は、本能的な(動物的な)反応。

2)敵か、味方か? 戦うか、逃げるか? 安全か、危険か?

3)生命機能と生存を、保証する判断。

(3)直感と気分 ~適応を保証する~

1)制限時間があり、全てを精査するには、時間と労力が足りない。

2)案件を次々と判断しないと溜まる。迅速で即興的な判断。

3)好きか、嫌いか? 信用できるか、正しいか、間違っているか?

4)人間関係の空気を読む。空気は、推論ではなく直感で読む。

5)本質は、論理ではなく、偏りのない直感によって捉えられる。

(4)集団 ~同調と多数派~

1)集団を作り、互助・互恵によって、脅威から身を守る。

2)集団は生存と適応を高め、孤立は生存と適応を脅かす。

3)自分の意見を周囲に同調させる。周囲に同調を求める。

4)多数派であることに、多数派の意見に、安心する。

<関連記事>

人間の精神機能の分類・特徴・階層 ~知・情・意・信~ >>このブログ内のリンク先

人間の知・情・意と限定合理性 ~直感と感情の影響~ >>このブログ内のリンク先

集団の強みと盲点 ~人間集団の特性とは?~ >>このブログ内のリンク先