入尾城跡(松原城) 改訂版

瀬戸市鹿乗町入尾 八幡社 Visit :2005-05-13 15:15

大治四年(1129)、鎮守府将軍 平 良兼の子孫である滝口影貞が入尾に入郷し、姓を水野と改め、水野氏の始祖となった。

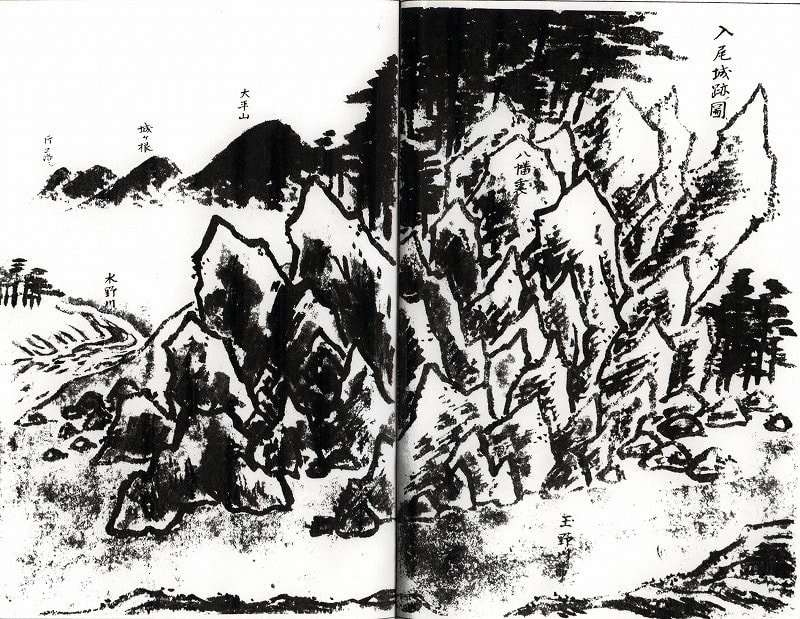

保元・平治(1156-59)の乱の頃、景貞が入尾城を築城したと言われ、子の影俊は水野四郎と称し当城に住した。治承・養和・寿永の頃(1177-1184)、影俊の子の高家が志田見・水野郷の郷司職に任ぜられた。

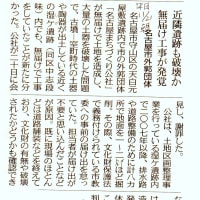

承久三年(1221)「承久の変」で、高家の子で水野城主となった高康、孫の有高、高康の弟で志田見(志段味)城に住んだ高重、行高らは、山田重忠に属し、朝廷方(後鳥羽上皇の院宣)に応じて起ち、幕群二十万と対戦しほぼ全滅した。高康の嫡男有高が戦死したことから、高康は弟の高俊を養子として京都に住む。重忠は嵯峨で自刃した。

かくして入尾の本家は途絶えたが、志田見(志段味)城に居た高重の弟高俊(滝口四郎)の子高致(たかむね)が水野氏に復して入尾の城主となった。その四代目城主水野備中守致高(むねたか)が応永十九年(1412)に歿して後は、入尾城活躍の伝承は見られない。

当時の水野郷は、一面が沼地で湖のようであり、現在の下水野に当たる目鼻石の辺りを湖尻または野尻とも呼んだため、致高は野尻殿とも呼称されたという。上水野の感應寺に現存する致高の古位牌の表には「義雲院仁峯宗智居士覚位」、裏に「応永十九年(1412)十二月尾州入尾城主水野備中守致高」と記されている。後年江戸期になって、致高から五世の末が水野村で尾張藩の御林方奉行となり、明治維新まで代々続いた。

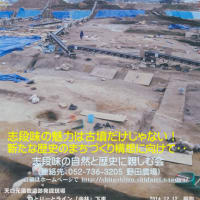

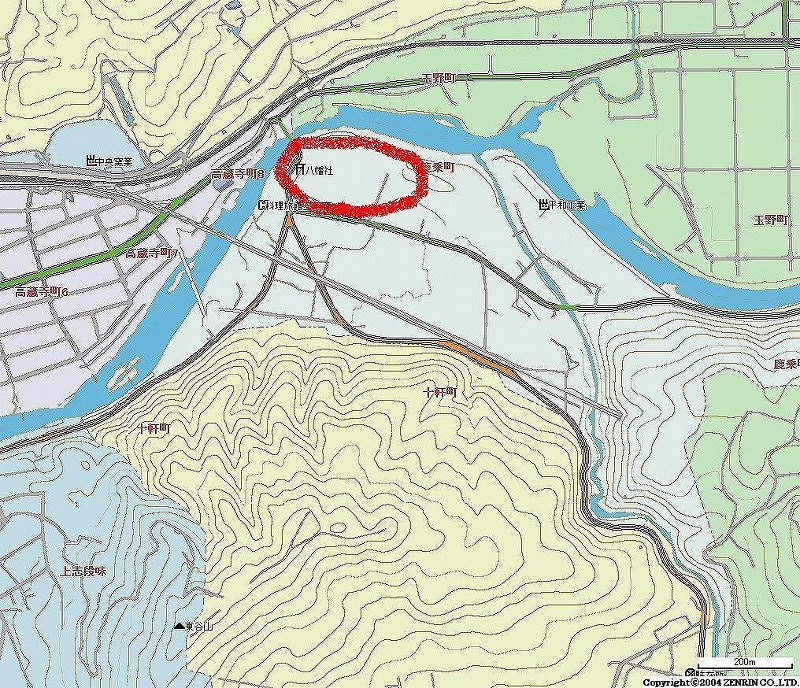

当城は、瀬戸市で最も古い城の一つといわれ、南に東谷山、南東に大平山系が塞ぎ、東を水野川が南から北へ流れ、庄内川と合流し、さらに北から西に曲がり、三方が天然の堀を形成しており、古来から村落全体が天然の要害だったとする説も納得できる。古地図には「東西三十二間(58m)、南北三十一間(56m)、四方一重堀、玉野川ニ添、入尾城跡」とある。

写真の八幡社は川岸にあるが、当時の城館はこの社の東方、やや離れた集落の中程に在ったと伝えられている。

●この記事は、2005年5月20日に投稿したものを、新たな資料を得たことで10月9日に、書改めたものである。旧稿は削除します。

桓武平氏水野系図http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/777ff67bab506fc94b32ecf3b04681f4