映画 『父ちゃんのポーが聞こえる』 は、1971年、昭和46年製作。 とのこと。

昭和末期以降に生まれた人は、聞いたことがないかもしれませんね。

昭和中期の37年生まれの私だって、うろ覚えです。 少なくとも一度は、見たことがあると思うんですが。

難病にかかって入院生活を余儀なくされ、父親が鳴らす汽笛を楽しみに一生懸命生きる少女の話。

この映画が実話を基にしているということは知っていました。

実際に難病に侵されたのは、昭和45年7月に21歳で亡くなった松本則子さんだそうです。

そのあたりは、コチラに詳しいのでぜひご覧ください。

49分足らずのダイジェスト版ですが、映画もコチラで見られます。

小学6年で発症して、翌年から亡くなるまで病院で過ごさざるを得なかった則子さん。

とても大切な、人生で最も楽しく充実するはずの成長期を、家族から、友達から、学校から離れて・・・・・ どんなに辛かったことか。

何もしてやれない父親は、どんなに無力さを嘆いたことか。

(実の母親は亡くなったか離婚したかでおらず、映画の中では父親は再婚するようです。)

* * * * * * * * * * *

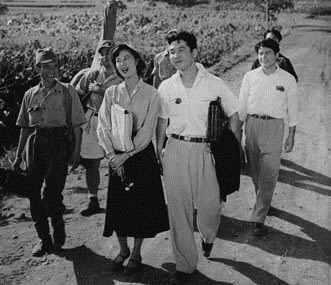

主人公の松本則子さんを演じたのは、吉沢京子さん。 愛くるしい顔立ちの、清楚なお嬢様系アイドルでしたよね。

父親を演じたのは、昭和を代表する名優の一人・小林桂樹さん。

日本を離れて24年になる私が覚えているのは中年以降の桂樹さんなので、ここではお若い頃の画像を集めてみました。

面影、あるある~! (ついでに髪も、ふさふさ!!)

桂樹さんは私、けっこう好きなんです。 実直で朴訥で口下手だけれど誰よりも家族思い・・・とった役どころが

本当に上手い。 何となく、今は亡き私の父と雰囲気が似ているんですよね。

トークショーの動画を見つけました。 懐かしい~! 晩年はかなりお痩せになっていたんですね。

昭和の名優が一人、また一人と亡くなられるのが寂しい・・・・・

* * * * * * * * * * *

話が横道に逸れましたが、 『父ちゃんのポーが聞こえる』 を思い出すきっかけになったのは、

松本則子さんがかかっていた難病でした。

ハンチントン病。 (英語の発音はハンティントンですが。)

(こちら ↓ はとても詳しいです)

遺伝性疾患で、片親がハンチントン病の場合子供に遺伝する確率は50%。

欧米人の発症率が10万人に4~8人であるのに対し、日本人は0.4~0.7人程度。

先日この病気で、64歳の男性患者Jさんが私の勤務中に亡くなったんです。

40代後半に入って発症したというJさんは療養施設に入所していましたが、暴力行動がひどくなり、施設を訪れていた

別の入所者さんのご家族を殴って失神させたことがきっかけで、10月始めに入院してきました。

私の仕事場である病棟でも当初は不安定な足取りで歩き回り、予測し難い大きな動きのため介護も難しく、2対1、時には3対1か

4対1での介護が必要でした。 倒れかかったJさんの転倒を咄嗟に止めようとして肩や腕を傷めた同僚もいました。

意志の疎通はできないので、動きや表情から察して介護するしかなくて。

そんな激しかった動きも徐々にスローダウンしていき、介助されても飲食物を受け付けなくなり、

飲まず食わずで2週間近くが過ぎた頃、呼吸が止まりました。

咳払いをして咽喉の通りをよくすることができないため、飲食を受け付けなくなってからもむせたことがあり、

「首から上が真赤になって、目から涙を流して・・・それは苦しそうで、見ていられなかった」 という同僚がいました。

シフトの申し送りの際、「あの状態になったとき、ペットなら楽にさせてやるのに。 これ以上何もしてあげられないのに、

どうして人間だからといって、最後の最後まで苦しませ続けなければならないの?」 と涙ぐむ同僚も・・・・・。

Jさんの父親と2人の兄弟は、ハンティントン病ですでに亡くなっていました。

Jさんには奥さんがいましたが、悲しいことに数年前に癌で死亡。

ハンティントン病が遺伝性疾患であることを知っていたため、子供はつくらなかったそうです。

クリスマスのあとJさんの高齢の母親と義理のお姉(妹?)さんが遠方からJさんに会いに来たので、

病院の2階に予備のベッドを用意して(3つある病棟はすべて1階)泊まっていただいたそうです。

Jさんの最期近くには、未亡人である二人の義理の姉妹さんが 「最後を看取りたい」 と交代で付き添いを

続けていましたが、二人が一時帰宅した数日の間にJさんは亡くなりました。

Jさん、義理の姉妹さんには自分の死を目撃させたくなかったのかも・・・・・

スタッフが代わりに交代で付き添っていましたが、Jさんの最期はハンティントン病にありがちな窒息死ではなく、

間隔が徐々に広くなっていた呼吸がそのまま止まったのだそうです。

理学療法士が定期的に使うようになっていた吸引器のおかげかもしれません。

それと、もちろんJさんの苦痛をできる限り軽減するよう、Jさんの状態や表情を見ながらの

鎮痛剤の投与(直接身体に注入)は最後まで続けられました。

* * * * * * *

以前 『死ぬ権利』 を求めて闘っていたトニーさんの記事を書いていたとき見つけた記事です。

ハンティントン病患者が直面する “苦痛に満ちた死” (2013年7月31日付)

Huntington's sufferer faces 'decline into painful death'

ハドルスフィールドに住む22歳のジョシュ・クックはセミ・プロのラグビー選手で、治療不可能なハンティントン病の遺伝子を抱えている。

キャンペーン・グループ 『尊厳ある死』 を支持する彼は、人々が自らの生に終止符を打つときを選べるようになることは重要だと考える。

「僕は将来大好きなことができなくなり、普通の人間として機能しなくなり、苦痛に満ちた死に向かって

ゆっくりと長い時間をかけて悪化していくことになる。

筋痙攣を除いては自ら動くことができず、身体は衰え、自分の唾液で窒息死するだろう。」

ジョシュの母親リサも同じくハンティントン病患者で、自分の祖母がハンティントン病で亡くなるところを見たという。

「祖母が窒息して亡くなるときの音はとても怖ろしくて、何週間も耳から離れなかったわ。 でも現在のところ、

窒息死を緩和できる方法は何もないの。 唯一の選択肢は、そんな状態に陥る前に安らかで尊厳ある死を

得ることね。 できれば自分の家で。 法が改正されればの話だけれど。」

* * * * * * *

加齢とともに、共感を覚える相手も変わりますね。

その昔(たぶん) 『父ちゃんのポーが聞こえる』 を見たときは、主人公に感情移入して彼女がかわいそうで

たまらなかったと思う。 でも今は、もちろん主人公がかわいそうでたまらないのは変わりませんが、それと同じくらい、

そんな娘に何をしてやることもできなかった父親が気の毒でたまらないです。

親なら誰だって、(できることなら自分が代わってやりたい・・・!) と思うはず。

なのに治療法もない難病にかかった娘を、ただ見守り励ますことしかできないなんて・・・・・

日本人なら10万人に0.4~0.7人しかかからないというハンチントン病。

そんな稀な病気に娘を奪われた則子さんの父親の悲しみや無念は、他人の想像を絶するものだったことでしょう。

私は痛みに弱いので、尊厳死肯定派です。

苦痛に耐えさせて、身体の衰えを実感させて、徐々に迫る死に怯えさせて、命を長らえさせて。

そうして最期を数週間あるいは数ヶ月先送りにしたところで、やっぱり死はやって来る。

だったら患者さん自身が 「もうたくさん。 十分生きたし満足した。」 と判断したときに安らかな死を

迎えさせてあげることの、どこがいけない? と思うんです。

もちろん患者さん自身が 「苦しくても天命を全うしたい」 というなら尊厳死はいりません。

松本則子さんが亡くなられてからもう今年で46年になりますが、

則子さんのご冥福をお祈りします・・・・・