6月14日

〇 朝食

伊豆漁協1階の金目亭で朝食をいただきました。金目亭のスタッフの皆様、朝の早い時刻に対応していただきありがとうございました。

〇 底立てはえ縄漁業についてのお話

伊豆漁協にお邪魔して、底立てはえ縄漁業(きんめだい漁業のひとつ)について、船主の宇都宮さんからお話をうかがいました。

操業から、水揚物の利用に至るまで、漁業全体について紹介していただけました。ありがとうございました。

〇 底立てはえ縄漁船の見学

伊豆漁協の職員の方に案内していただいて、漁船を見学しました。

底立てはえ縄漁は三宅島周辺や八丈島周辺などで、きんめだいを狙って操業が行われ、その漁獲物は下田魚市場に水揚されます。下田を出航して再び戻ってくるまでの期間は、長くて2週間程度です。主に大型のきんめだいが漁獲されます。

伊豆漁協の皆さま、お世話になりました。

底立てはえ縄漁業に興味を持った生徒いました。実際の漁船を見ることで、リアルなイメージを持つことができたと考えています。ありがとうございました。

〇 石廊崎灯台の見学

南伊豆ジオガイドの会所属のジオガイドさんに、伊豆半島の成り立ちなどを紹介していただきました。

アワビやイセエビなどの磯根資源が豊富な伊豆半島の成り立ちは興味深いものです。本州とは別の陸域が、太平洋を北上して、一つながりなって、なおも押し続けています。これにより多様な海岸線が生まれ、アワビやイセエビなどの磯根資源等の豊富な水産資源をはぐくんでいます。すごいですね。

石廊埼灯台。

伊豆半島南端に位置しています。航海の安全を確保する重要な施設です。海上保安庁によって管理されています。海上保安庁のHP「灯台ONEタップビュー」で、灯台からの眺望などを見ることができます。

普段は見学できない灯台の中も、ジオガイドの見学コースに入っています。

記念撮影。

〇 石廊崎周辺の遊覧

遊覧船で石廊崎沖を周遊しました。

少しは、息抜きできましたか?

観光要素が強い洋上見学なので、楽しかったとの答えは納得できました。海岸線の様子や潮の流れなどを観察できると、より良かったですね。

〇 水産・海洋技術研究所伊豆分場の見学

伊豆分場は、水産系の研究機関と普及機関の2つの役割を担っています。伊豆半島で営まれている磯根漁業やきんめだい漁業などが研究及び普及の対象となります。

普及担当職員の松浦さんと鈴木さんから、分場紹介、ウニの解剖、イセエビの浮遊期幼生の出現状況調査などの講義を受けました。

ウニの解剖。可食部である卵巣は。。。。少なかったようです。

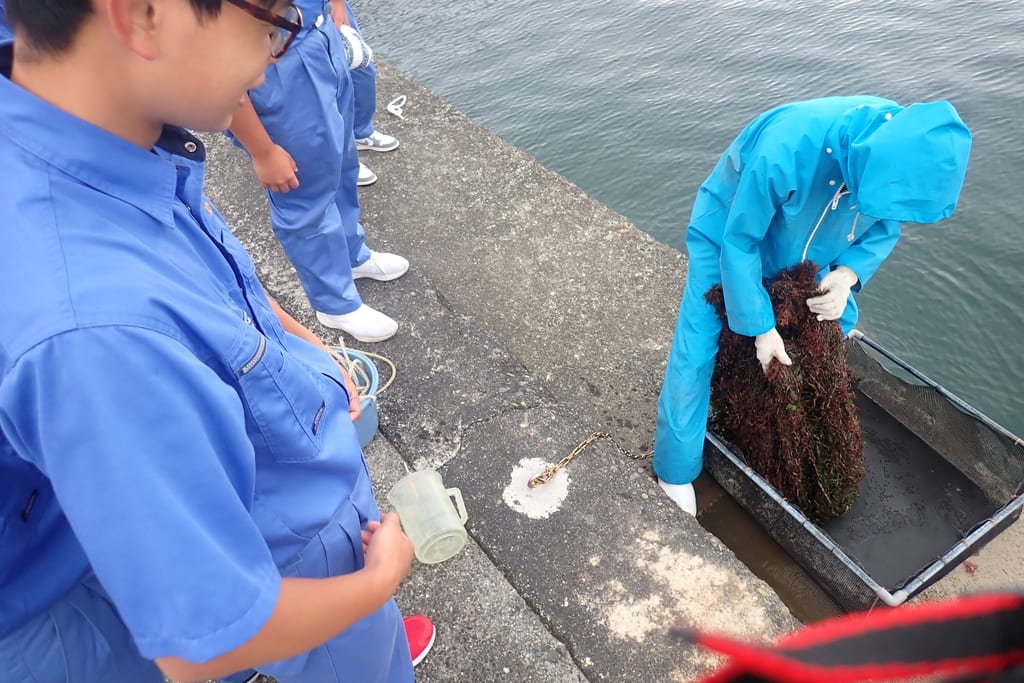

イセエビ浮遊期幼生の採捕器具を取り上げています。

採れているでしょうか?

4尾のプエルルス幼生が採れていました。

プエルルス幼生は、体が透明なことから別名ガラスエビと呼ばれています。貴重なサンプルです。見られて良かったですね。

試験魚に給餌。大型のマダイに餌を与える行為も楽しかったようです。

最後に展示室を見学。

松浦さん、鈴木さん、紹介用資料の作成、解剖素材の準備、当日の対応ありがとうございました。

ナマコ触感が面白いって感想を持つ生徒もいました。何に心を揺さぶられるかは生徒によりますね。楽しい驚きです。

来週は水泳訓練です。泳ぎの苦手な生徒、得意な生徒、それぞれに合った訓練を行います。海での遠泳に向けて、トレーニングをしましょう。

*石廊崎周辺の遊覧の記事の中で、石廊崎沖とするところを御前崎沖と書いていました。申し訳ありませんでした。(6月17日修正しました。)